Dermatochirurgische Defektdeckung nach Haut-/Weichteiltumorexzisionen

Autor:

OA Dr. Arno Hintersteiner

Leitender OA der Einheit für Dermatochirurgie

Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie,

PMU Salzburg

E-Mail: a.hintersteininger@salk.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das Spektrum der Dermatochirurgie ist ein breit gefächertes, wobei der Großteil der Eingriffe auf die chirurgische Sanierung von Hautweichteiltumoren entfällt. Bei älteren, multimorbiden Patienten, die für größere Eingriffe nicht belastbar sind, sowie an bestimmten Lokalisationen kann z.B. die P.-s.-Heilung zum Einsatz kommen.

Keypoints

-

Die gängigsten Rekonstruktionsmethoden zur Defektdeckung nach Tumorexzision reichen von der P.-s.-Heilung über den Primärverschluss, die freien Eigenhauttransplantate bis zu den Regionallappenplastiken.

-

Wichtiger als die nachfolgende Defektdeckung ist zunächst immer die komplette Entfernung des jeweiligen Hautweichteiltumors unter Einhaltung des leitliniengerechten Sicherheitsabstandes.

-

Die Kriterien zur Auswahl der richtigen Verschlusstechnik sind vielfältig und hängen neben der individuellen Erfahrung des Operateurs vor allem von der Defektlokalisation, der Defekttiefe und patientenspezifischen Faktoren, wie Alter, AZ, Grunderkrankungen, Dauermedikation, ab.

Die onkochirurgischen Erfordernisse sind vereinfacht zusammengefasst

-

die komplette Entfernung des Haut-/Weichteiltumors unter Einhaltung der spezifischen und leitliniengerechten Sicherheitsabstände

-

sowie die Wiederherstellung und funktionell sowie ästhetisch zufriedenstellende Rekonstruktion des entstandenen Gewebedefektes.

Die gewählten Methoden zum Verschluss dieser Gewebedefekte sind vielfältig und reichen vom Primärverschluss (Dehnungsplastik) über die Per-secundam-Heilung und die freien Eigenhauttransplantate bis hin zu den Regionallappenplastiken. Die Kriterien zur Auswahl der Verschlusstechnik hängen in erster Linie von der individuellen Erfahrung des Operateurs sowie von patientenspezifischen Faktoren wie dem Lebensalter, dem Allgemeinzustand des Patienten und möglichen Vorerkrankungen ab. Bestimmte Lokalisationen und Körperregionen sind für gewisse Defektdeckungsmöglichkeiten völlig ungeeignet. So z.B. sollte am medialen Wangenbereich zur Defektdeckung nicht auf freie Eigenhauttransplantate zurückgegriffen werden, da durch die Schrumpfungstendenz des Transplantates mit nicht nur ästhetisch, sondern auch funktionell störenden Verziehungen des Mundwinkels oder des Unterlids gerechnet werden muss.

Die einfachste Verschlussmöglichkeit nach R0-Resektion eines Hautweichteiltumors ist die P.-s.-Heilung (Sekundärheilung). Sie ist etwas in Vergessenheit geraten und kann nicht an jeder Körperregion zum Einsatz kommen. Vor allem bei älteren, multimorbiden Patienten, die für größere Eingriffe nicht belastbar sind, sowie an bestimmten Lokalisationen wie im Infranasalbereich oder am medialen Augenwinkel kann die P.-s.-Heilung in Erwägung gezogen werden. Wesentlich ist es hier, die Wunde mit fett-feuchten Verbänden zu versorgen, um dadurch eine Wundgranulation und in weiterer Folge eine selbstständige Abheilung der Wunde zu erzielen. Bei der Dehnungsplastik sowie der Regionallappenplastik sollte darauf geachtet werden, dass die Schnittführung so angelegt wird, dass diese, wenn möglich, in vorgegebene Hautlinien und Falten fällt, um ein postoperativ optimales Ergebnis zu erzielen.

Neben der Aufpräparation der Wundränder, welche einen spannungsfreien Wundverschluss garantiert, sind vor allem die Wahl des richtigen Nahtmaterials sowie die richtige Nahttechnik essenziell. Es empfiehlt sich immer ein zweischichtiger Wundverschluss, wobei keine Subkutan-, sondern Intrakutannähte gesetzt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Knoten in der tiefen Dermis zu liegen kommt, um eine spätere Fadenfistel zu verhindern. Vor allem bei wenig Zugspannung und im Gesichtsbereich empfehlen sich rasch resorbierbare Nahtmaterialien.

Postoperativ, nach Entfernung der Hautnähte, sollte dem Patienten eine Narbenmassage ans Herz gelegt werden, was ein schnelleres Auflösen des intrakutanen Nahtmaterials bewirkt. Bei größeren Gewebsdefekten, die nicht primär verschließbar sind, ist das Zurückgreifen auf Regionallappenplastiken in den meisten Fällen das Mittel der Wahl. Die heute gängigen Einteilungen gliedern sich zum einen nach der Art der vaskulären Versorgung und zum anderen nach dem vorherrschenden Prinzip der Gewebeverlagerung. Da zur Rekonstruktion Gewebe der gleichen, benachbarten oder ähnlichen ästhetischen Regionen verwendet wird, ergibt sich eine maximale Übereinstimmung in Farbe, Textur, Behaarung, Dicke und Struktur der Haut. Dies trägt wesentlich zum ästhetisch zufriedenstellenden Endergebnis bei.

Die meisten lokalen Lappenplastiken weisen eine randomisierte Gefäßversorgung auf, das heißt, die Versorgung erfolgt im Wesentlichen „zufällig“ über den dermal-subdermalen Gefäßplexus. Im Gegensatz dazu erfolgt bei dem axialen Lappentyp die Versorgung über die in Längsrichtung des Lappens verlaufenden Gefäße, die bei der intraoperativen Präparation sorgfältig geschont werden müssen und präoperativ mittels Dopplersonde aufgesucht und angezeichnet werden können.

Im Wesentlichen unterscheidet man je nach Gewebsverlagerung

-

die Verschiebelappenplastik,

-

die Rotationslappenplastik und

-

die Transpositionslappenplastik, welche auch mitunter temporär gestielt gewählt werden kann. Das ist dann der Fall, wenn der Lappen über eine zwischen Spender- und Empfängerregion liegende intakte Gewebsbrücke geschwenkt wird (siehe Abb. 10).

Nach mehrwöchiger Einheilung, welche die ausreichende Vaskularisierung des Lappens bis in die Spitze garantiert, wird in weiterer Folge in einem zweiten Eingriff der Lappenstiel durchtrennt, rückoperiert oder verworfen (siehe Abb. 2).

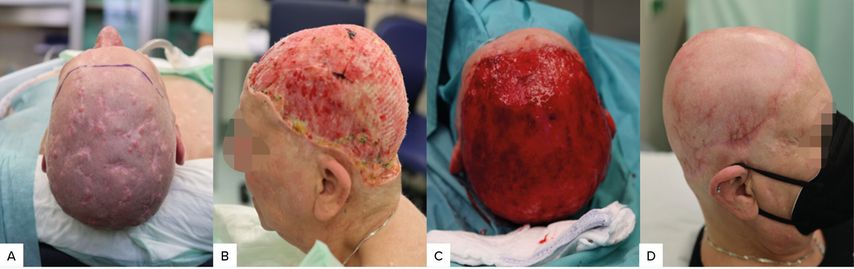

Abb. 1: Patientin mit Gorlin-Goltz-Syndrom und multiplen, teils tief infiltrierenden Basaliomen über die gesamte Kopfhaut verteilt. Die Patientin wurde unter Erhalt des Periosts skalpiert. Aufgrund der Tiefe des Defektes wurde die Wunde zunächst konditioniert, sodass nach 3–4 Wochen eine Granulation auf Hautniveau erzielt werden konnte und im Verlauf eine Mesh-Graft-Transplantation durchgeführt werden konnte

Abb. 2: Patientin mit einem Melanoma-in-situ-Rezidiv infraorbital links. Bereits in sano mit Sicherheitsabstand exzidiert und temporär mittels Kunsthaut versorgt. Defektdeckung mittels Wangenrotationslappenplastik

Zumeist werden Nah- und Regionallappenplastiken bis auf die Muskelfaszie geschnitten. Sie können aber auch als faszio- oder myokutane Lappen präpariert werden, vor allem an der Stirnregion unter Mitnahme der Frontalismuskulatur oder aber auch im Nasenbereich unter Mitnahme der Nasenmuskulatur, was eine bessere Durchblutung bis in die Lappenspitzen gewährleistet. Durch die Präparation unter Mitnahme der Muskulatur ist meistens durch die Verletzung von sensiblen Nerven postoperativ mit Hyp- oder Parästhesien im OP-Gebiet zu rechnen.

Freie Hauttransplantate gehören prinzipiell zu den Fernlappenplastiken, besitzen jedoch keine eigene vaskuläre Versorgung. Ein Hautareal unterschiedlicher Dicke wird aus einer entfernten Körperregion entnommen und ist zur Einheilung in der Empfängerstelle zunächst auf eine Ernährung per diffusionem und nachfolgende Gefäßeinsprossung angewiesen. Je nach Dicke des Transplantates unterscheidet man zwischen Voll- und Spalthauttransplantaten. Vollhauttransplantate liefern in der Regel ästhetisch schönere Ergebnisse, sind aber in der Größe limitiert, da die Spenderregion primär verschlossen wird, und heilen in der Regel auch schwerer ein als Spalthauttransplantate.

Spalthauttransplantate werden tangential mit dem Dermatom geschnitten und eignen sich vor allem zur Defektdeckung von großen Defekten am Caput oder auch am Körper (siehe Abb. 1). Auf freiliegendem Knorpel- und Knochengewebe können weder Voll- noch Spalthauttransplantate einheilen. Bei besonders tiefen Defekten empfiehlt es sich, zunächst eine Granulation auf Hautniveau abzuwarten, um zweizeitig die Eigenhauttransplantation durchzuführen.

Aggressiv wachsende Tumoren mit hohem lokalem Rezidivrisiko

Grundsätzlich sind Nah- und Regionallappenplastiken die elegantere Lösung, um nach mikrografisch kontrollierter Tumorexzision einen Gewebsdefekt zu verschließen, da sie bei richtiger OP-Planung prinzipiell die ästhetisch schöneren postoperativen Ergebnisse als freie Hauttransplantate liefern. Eine Ausnahme stellt die Situation bei aggressiv wachsenden Tumoren mit hohem lokalem Rezidivrisiko dar. Hier kann es sinnvoll sein, aus Gründen der besseren lokalen Tumorkontrolle einem freien Hauttransplantat den Vorzug zu geben, da nach lokalen Lappenplastiken infolge der vollschichtigen Rekonstruktion etwaige Tiefenrezidive erst verspätet bemerkt werden können.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

KI in der Dermatologie

Die Dermatologie zählt zu den Fachgebieten der Medizin, in denen visuelle Befunde eine zentrale Rolle spielen. Die Haut als grösstes Organ des Menschen erlaubt oftmals eine Vorhersage ...

Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms

HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...