«Ansatz am IL-5 sehr sinnvoll»

Das Interview führte Dr. med. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In einer Studie besserte der Interleukin-5-Rezeptor-Antagonist Benralizumab die Lungenfunktion von Patienten mit eosinophiler Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA) und die Patienten benötigten weniger Glukokortikoide.1 Gemäss ersten Ergebnissen des Head-to-Head-Vergleichs mit dem bereits zugelassenen Interleukin-5-Antikörper Mepolizumab erwies sich Benralizumab als nicht unterlegen.2 Warum er den Ansatz am Interleukin 5 bzw. Interleukin-5-Rezeptor für eine gute Idee hält und wie die Studien einzuordnen sind, erklärt PD Dr. med. Mike Becker aus Zürich.

Haben die Ergebnisse der Studien Sie überrascht?

M. Becker: Nein. Es gab früher schon einzelne Fallberichte über den günstigen Effekt von Benralizumab. Ausserdem hatten Kollegen aus Frankreich schon im Juli mit einer ebenfalls retrospektiven Studie mit 68 Patienten gezeigt, dass Benralizumab effektiv ist und man damit Glukokortikoide einsparen kann.3

Was halten Sie vom Ansatz der IL-5-/IL-5-Rezeptor-Blockade?

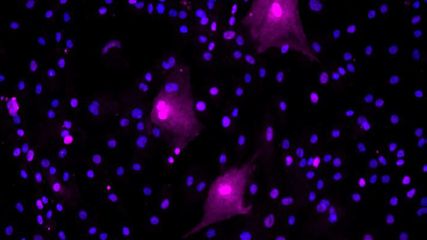

M. Becker: Ich finde die Idee sehr sinnvoll. IL-5 ist ein wichtiger Faktor für die Reifung und Aktivierung von Eosinophilen, die bei dieser Erkrankung eine wichtige Rolle spielen, und seine Blockade macht bei der Krankheitskontrolle Sinn. Benralizumab scheint den IL-5-Rezeptor stärker zu blockieren als der IL-5-Antikörper Mepolizumab, was sich mit niedrigeren Eosinophilenwerten im Blut unter Benralizumab bemerkbar macht.4 Klinisch muss dies jedoch keinen Unterschied bedeuten. Wir haben bisher noch kaum Vergleichsdaten zwischen Benralizumab und Mepolizumab. Einen weiteren Vorteil der IL-5-Blockade sehe ich darin, dass möglicherweise weniger Infektionen auftreten als unter anderen Immunsuppressiva, da B-Zellen und T-Zellen kaum beeinflusst werden.

Welche Stärken sehen Sie in der Kohortenstudie von Bettiol et al.1 und welche Schwächen?

M. Becker: Die Stärke der Studie liegt sicher in der Behandlung der Patienten unter praxisnahen Bedingungen, da es sich um eine multizentrische retrospektive Studie handelt. Denn die Patientenpopulation in der «realen Welt» entspricht nicht den strengen Ein- und Ausschlusskriterien einer Studie. Die Patienten werden von den behandelnden Ärzten ausgesucht und behandelt, wie es in der Routineversorgung auch passieren würde. Gut finde ich zudem, dass in die Studie 121 Patienten eingeschlossen wurden. Das ist für eine seltene Krankheit relativ viel.

Die grösste Limitierung ist sicher die retrospektive Analyse ohne Vergleichsgruppe, wodurch prinzipiell Confounder nicht ausgeschlossen sind. Auch ein Vergleich mit Placebo oder anderen Therapien, etwa Mepolizumab oder Rituximab, ist durch diesen Studienaufbau nicht möglich. Die ersten Ergebnisse der MANDARA-Studie, ein erster Head-to-Head-Vergleich zwischen Benralizumab und Mepolizumab, weisen darauf hin, dass Benralizumab zumindest nicht schlechter zu wirken scheint als Mepolizumab.2

Wie beurteilen Sie Wirksamkeit und Sicherheit der IL-5-/IL-5R-Antikörper?

M. Becker: Die Sicherheitsdaten von Benralizumab sind ähnlich gut wie die von Mepolizumab in der bisher nur teilweise veröffentlichten MANDARA-Studie mit dem Head-to-Head-Vergleich.2 Auch in einer Metaanalyse mit Asthmapatienten gab es zwischen Benralizumab und Mepolizumab nur wenige, klinisch nicht relevante Unterschiede in den Nebenwirkungen.5

Wie beurteilen Sie die beobachtete Wirkung von Benralizumab?

M. Becker:Die Reduktion des Birmingham Vasculitis Activity Score von median 3 auf median 0 nach einigen Monaten ist sicher relevant und die Remission – insbesondere wenn sie komplett ist – wird für die Patienten durch einen deutlichen Rückgang aller beziehungsweise der meisten Symptome bemerkbar.

Geben Sie manchen Patienten IL-5-/IL-5R-Antikörper und wenn ja, welchen?

M. Becker: Wir geben häufiger Patienten mit EGPA Mepolizumab, und zwar gemäss der EULAR-Leitlinie.6 Dort heisst es: «Zur Remissionsinduktion eines Patienten mit rezidivierender oder refraktärer EGPA ohne aktive drohende Organschäden oder ohne einen lebensbedrohenden Zustand empfehlen wir den Einsatz von Mepolizumab.» Insbesondere sind dies Patienten mit hoher Eosinophilenzahl und nicht akut lebensbedrohlichem Krankheitsverlauf. In der Regel erfolgen die Festlegung der Therapie und auch die Kostengutsprache interdisziplinär, unter anderem wegen der Limitierungen der Spezialitätenliste.

Welche anderen neuen Medikamente halten Sie für vielversprechend?

M. Becker:Neben Medikamenten, die die Eosinophilen beeinflussen, wie Mepolizumab oder das noch nicht zugelassene Benralizumab, sind andere Medikamente, die bei Asthma eingesetzt werden, vielversprechende neue Therapieansätze, zum Beispiel Tezepelumab. Denn das (fast) obligate Vorkommen von Eosinophilie und Asthma bei Patienten mit EGPA legt eine gemeinsame Pathophysiologie nahe. Auch die B-Zell-Depletion halte ich für einen interessanten Therapieansatz bei EGPA. Neben Rituximab gibt es weitere Substanzen, etwa Ocrelizumab oder Obinutuzumab, die durchaus auch bei der EGPA wirken könnten. Auch eine Kombinationstherapie scheint vielversprechend, z.B. erst Rituximab, dann Mepolizumab.7

Kann man auch als niedergelassener Rheumatologe ohne spezielle Vaskulitiskenntnisse eine EGPA behandeln oder sollte man die Patienten immer in ein Zentrum überweisen?

M. Becker:Empfohlen wird, unter anderem von der EULAR, eine möglichst interdisziplinäre Abklärung und Behandlung in einem Zentrum oder zumindest irgendwo, wo es eine entsprechende Expertise gibt. Manche Krankheitsmanifestationen sind auch gefürchtet, weil sie innert kürzester Zeit bleibende Schäden hinterlassen können. Bei Mitbeteiligung des Herzmuskels kann dies schnell in einer bleibenden Herzinsuffizienz enden. In der Praxis zeigt sich auch, dass meist zu Beginn der Erkrankung mehrere Fachdisziplinen beteiligt und etliche Abklärungen notwendig sind, bis die Diagnose steht. Wir haben aber auch einige Patienten, die im Verlauf durch Kollegen ohne spezielle EGPA-Kenntnisse zumindest mitbetreut werden.

Literatur:

1 Bettiol A et al.: Benralizumab for eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: a retrospective, multicentre, cohort study. Lancet Rheumatol 2023; 5(12): e707-15 2 Wechsler M et al.: Efficacy and safety of benralizumab compared with mepolizumab in the treatment of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis in patients receiving standard of care therapy: phase 3 MANDARA study. ACR 2023; Abstract L14 3 Cottu A et al.: Benralizumab for eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Ann Rheum Dis 2023; 82: 1580-6 4 Maglio A et al.: Severe asthma remissions induced by biologics targeting IL5/IL5r: results from a multicenter real-life study. Int J Mol Sci 2023; 24(3): 2455 5 Akenroye A et al.: Comparative efficacy of mepolizumab, benralizumab, and dupilumab in eosinophilic asthma: a Bayesian network meta-analysis. J Allergy Clin Immunol 2022; 150(5): 1097-105 6 Hellmich B et al.: EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis: 2022 update. Ann Rheum Dis 2024; 83(1): 30-47 7 Bettiol A et al.: Sequential rituximab and mepolizumab in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): a European multicentre observational study. Ann Rheum Dis 2022; 81(12): 1769-72

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Therapieansätze für Arthrose

Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...

Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis

Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...

Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster

Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...