Abklärung von Muskelbeschwerden

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

05.03.2020

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Myopathien stellen in der rheumatologischen Praxis eine besondere Herausforderung dar, weil die Ätiologie breit ist. Besonders wichtig ist es, Patienten mit chronischen Muskelerkrankungen zu identifizieren, um sie für weitere Abklärungen einem Zentrum zuzuweisen. Am Beispiel von Patientenfällen erläutert PD Dr. med. Britta Maurer, Leitende Ärztin an der Klinik für Rheumatologie am Universitätsspital in Zürich, einige wichtige diagnostische Schritte.</p>

<hr />

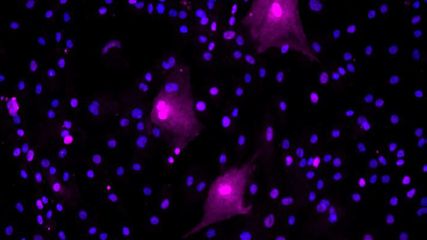

<p class="article-content"><h2>Fall 1: Der Kollagenose auf der Spur</h2> <p>Eine 35-jährige Frau leidet seit 4 Jahren an Fatigue, Myalgien, Leistungsknick, Dyspnoe und kalten Fingern. Diese entpuppen sich in der Untersuchung als Raynaud-Phänomen. Festgestellt werden ausserdem ein lilafarbenes Lidödem, rhagadiforme Hautveränderungen im Bereich der radialen Seiten der Finger («mechanic’s hands»), eine Schwäche der Nackenflexoren und der Oberschenkelmuskulatur sowie ein abgeschwächtes Atemgeräusch und Knistern in der Lungenauskultation. «Aufgrund der Kombination aus Myalgien, Raynaud-Phänomen und photosensitiven Hautveränderungen stellt sich der Verdacht auf eine Kollagenose », erläutert Dr. Maurer. Im nächsten Schritt werden daher alle möglichen Kollagenosensymptome abgefragt. Einige davon (Fatigue, Leistungsknick, Dyspnoe, Photosensitivität, Raynaud-Phänomen, Myalgien) hat die Patientin bereits, andere – wie zum Beispiel (sub-)febrile Temperaturen, Gewichtsverlust, diffuse Alopezie, Sicca-Symptomatik, Ulzera, Arthralgien, Gottron-Zeichen, Kalkherde an Extremitäten und Stamm – gilt es noch abzuklären.<br /> Die Laboruntersuchung ergibt keine Erhöhung der Muskelenzyme und einen negativen ANA-Test. Das Immunfluoreszenzmuster ist zytoplasmatisch, die Kapillarmikroskopie zeigt eine organische Mikroangiopathie mit einem spezifischen Pattern. «Mit diesem kapillarmikroskopischen Befund sind ein systemischer Lupus erythematodes oder ein Sjögren-Syndrom ausgeschlossen», so Maurer. Möglich sind noch eine systemische Sklerose, eine Mischkollagenose oder eine primäre Myositis (Poly-/Dermatomyositis, Antisynthetasesyndrom). Der Lungenfunktionstest ergibt eine restriktive Ventilationsstörung, das CT zeigt eine Lungenfibrose.<br /> «Die Kombination aus Photosensitivität, Myalgien, Dyspnoe und Lungenfibrose deutet klar auf eine Dermatomyositis hin», analysiert die Rheumatologin. Der negative ANA-Test schliesst die Kollagenose und die Dermatomyositis nicht aus, da die meisten myositisspezifischen Autoantikörper ein zytoplasmatisches und kein nukleäres Immunfluoreszenzmuster aufweisen. Im Falle der Patientin wird daher eine gezielte Testung auf myositisspezifische Autoantikörper durchgeführt. Sie ergibt einen positiven Befund für Anti-MDA5-AK. Somit steht die Diagnose einer Anti-MDA5-positiven Dermatomyositis mit ILD («interstitial lung disease»). Unbehandelt kann diese Form der Dermatomyositis infolge des rapid progressiven Verlaufs der Lungenerkrankung rasch zum Tode führen.</p> <h2>Fall 2: Statin bei erhöhter Kreatinkinase?</h2> <p>Ein grosser und sportlicher 38-jähriger Mann soll wegen kardiovaskulärer Risikofaktoren ein Statin, also ein potenziell myotoxisches Medikament, vom Kardiologen erhalten. Der Patient hat keine Myalgien, keine Muskelschwäche und eine normale Leistungsfähigkeit, Status und Muskelkraft sind unauffällig. Die Kreatinkinase (CK) jedoch ist mit 1000 U/l stark und das Myoglobin leicht erhöht. In dieser Situation empfiehlt Dr. Maurer, vor weiteren Abklärungen zunächst den CK-Wert zu hinterfragen. Denn nicht nur eine Muskelerkrankung, sondern auch Körpergrösse, Gewicht, Ethnie, genetische, iatrogene sowie physiologische Gründe (körperliche Anstrengung in Beruf und Freizeit) sind Faktoren, die auf die Höhe der CK einen Einfluss haben. Im Fallbeispiel war der Patient vor der Arztkonsultation auch tatsächlich im Krafttraining. «Ein solches kann, insbesondere bei exzessivem Hanteltraining, die CK in den ersten 72 Stunden auf über 10 000 U/l ansteigen lassen», erläuterte Dr. Maurer. Beim Patienten wurde deshalb die CK nach einer Woche Sportpause nochmals gemessen. Der Wert war dann normal. «Nur wenn bei asymptomatischen Patienten wiederholt CK-Werte über 1000 U/l gemessen werden und physiologische Gründe ausgeschlossen sind, sollten weitere Abklärungen getätigt werden», meint Maurer.</p> <h2>Fall 3: Muskelbiopsie</h2> <p>Ein 55-jähriger Mann klagt über Schwäche beim Gehen, die vor 5 Jahren schleichend begonnen habe. Seit Kurzem stolpert er auch, es fallen ihm Dinge aus der Hand und er verschluckt sich immer häufiger. Die Untersuchung ergibt einen inkompletten Faustschluss, eine reduzierte Kniestreckung, eine auffällige Atrophie der Quadrizepsmuskulatur sowie eine dreifach über der Norm erhöhte CK und ein erhöhtes Myoglobin. Die Muskelatrophie spricht gemäss der Referentin für eine schon länger andauernde Erkrankung.<br /> Um zwischen inflammatorischem und degenerativem Grund als Ursache der Muskelschwäche zu unterscheiden, empfiehlt sie für diesen Patienten mit multifokalem Muskelbefall ein Ganzkörper-MRI. Dieses ist weder wesentlich teurer noch dauert die Untersuchung länger als bei einem partiellen MRI. Es hilft aber, die betroffenen Muskelgruppen und ein Befallsmuster zu erkennen, zwischen Ödem und fettiger Atrophie zu differenzieren und im Falle einer Muskelbiopsie zudem den richtigen Muskel für die Gewebeentnahme zu identifizieren.<sup>1</sup><br /> Das MRI ergibt eine relative Betroffenheit der anterioren Muskeln der unteren Extremitäten. «Zusammen mit einem schleichenden Krankheitsbeginn bei einem Patienten über 50 Jahre mit einer Kniestreckerparese, der Fingerflexorenschwäche und der Dysphagie sind diese Befunde typisch für eine sporadische Einschlusskörperchenmyositis», analysiert Dr. Maurer. Zur Erhärtung des Verdachtes werden Antikörper bestimmt. Der Test ergibt einen positiven Nachweis von ANA und Anti-cN1A-Antikörpern. «Letztere sind ein starker Hinweis auf eine sporadische Einschlusskörperchenmyositis», so die Referentin. Weil der Antikörper aber auch bei 20 % der Patienten mit systemischem Lupus erythematodes oder primärem Sjögren-Syndrom vorkommt und bei einer sporadischen Einschlusskörperchenmyositis Immunsuppressiva kontraindiziert sind, wird noch eine Muskelbiopsie durchgeführt. Mit ihr wird die Verdachtsdiagnose bestätigt.</p> <h2>Fall 4: Mit einem Gentest zur Diagnose</h2> <p>Seit drei Jahren leidet ein 45-jähriger Schreiner zunehmend an einer arbeitseinschränkenden Schwäche im Bereich des Oberkörpers, einer Gehstreckenreduktion und an lumbalen Rückenschmerzen. Die Untersuchung ergibt eine Hypomimie, einen inkompletten Lidschluss, eine Scapula alata, eine Atrophie der Schultergürtelund Oberarmmuskulatur sowie der lumbalen Muskulatur und eine Erhöhung aller Muskelenzyme. «Weil die Gesichtsmuskulatur betroffen ist, ist eine inflammatorische Myopathie weitgehend ausgeschlossen und eine neuromuskuläre degenerative Myopathie wahrscheinlich», erklärte Dr. Maurer. Diese kann auch erblich bedingt sein, denn eine Erstmanifestation im Erwachsenenalter schliesse eine hereditäre Myopathie nicht aus. «Typischer für eine degenerative Myopathie als für eine inflammatorische Myopathie sind das Mischbild aus proximal und distal betroffenen Muskelgruppen und der asymmetrische Befall», analysiert die Rheumatologin weiter. Eine Hypertrophie der Wadenmuskulatur sei wie die Betroffenheit der Gesichtsmuskulatur ebenfalls charakteristisch für eine Muskeldystrophie. Im Fallbeispiel wird daher zur Diagnosesicherung ein Gentest durchgeführt. Dieser ergibt die Diagnose einer fazio-scapulo-humeralen Dystrophie (FSHD).</p> <h2>Fall 5: Metabolische Myopathie</h2> <p>Eine 29-jährige Juristin und begeisterte Sportlerin klagt über eine vor drei Monaten subjektiv empfundene Reduktion der Leistungsfähigkeit beim Training und eine verlängerte Rekonvaleszenz. Im Alltag hat die Patientin keine Einschränkungen und keine Myalgien. Die Untersuchung ergibt keine Auffälligkeiten. «Die Vermutung einer metabolischen Ätiologie liegt nahe, weil die Leistungsintoleranz nur beim Sport<sup>2</sup> und nicht auch im Alltag auftritt», führte Dr. Maurer aus. In dieser Situation helfe meist ein Belastungstest (NIFET, SATET)<sup>2</sup> weiter, bei dem Laktat und Ammoniak gleichzeitig gemessen werden. Ein solcher wird bei der Patientin auch durchgeführt. Aufgrund des Testergebnisses wird bei der Patientin eine Lipidstoffwechselstörung aufgrund eines Enzymmangels vermutet und es wird ein Acylcarnitinprofil bestimmt. Dieses ergibt eine Erhöhung von C16- und C18-Acylcarnitinen aufgrund eines CPT2-Mangels. «Dieser ist die häufigste Lipidwechselstörung bei jungen Erwachsenen und ist abklärungsbedürftig, da dabei ein Risiko für eine Rhabdomyolyse unter körperlicher Belastung besteht», so Maurer. Gelegentlich wird diese Störung auch bereits durch Fasten, Kälte oder Infekte getriggert.</p> <h2>Fall 6: Lumbale Haltungsinsuffizienz und Gehstreckenminderung bei Senioren</h2> <p>Bei einer 75-jährigen Frau haben die Beschwerden – Verminderung der Gehstrecke, Unsicherheitsgefühl beim Laufen, Stolpern, Krämpfe, häufiges Verschlucken, vermehrter Speichelfluss – vor 6 Monaten schleichend begonnen. Mittlerweile verlaufen sie jedoch rasch progredient. Die Untersuchung ergibt eine lumbal betonte Haltungsinsuffizienz, eine Atrophie der Hand- und Fussmuskulatur, eine beidseitig proximal betonte Schwäche, Faszikulationen, Reflexsteigerung und Muskelenzymerhöhung. «Reflexsteigerung, Faszikulation und Muskelkrämpfe sind Hinweise auf eine neuropathogene Erkrankung», erklärt Maurer. Für die Differenzierung zwischen neurogener und myogener Ursache einer Muskelschwäche ist eine Elektroneuromyografie (ENMG) indiziert. Diese ergibt Zeichen für eine akute und chronische Denervation sowie myopathische Veränderungen und erhärtet die Verdachtsdiagnose einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS). Bei dieser sehr seltenen Erkrankung ist die lumbal betonte Haltungsschwäche (Camptocormia) besonders ausgeprägt. Gerade Patienten in einem höheren Alter klagen häufig über Rückenbeschwerden und stellen sich deswegen oft erstmals vor. Maurer: «Auch wenn die Erkrankung – insbesondere in höherem Lebensalter – selten ist, ist es wichtig, diese Differenzialdiagnose bei Vorhandensein weiterer oben genannter Symptome in die Differenzialdiagnose einzuschliessen.»</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Rheuma Top 2019, 22. August 2019, Pfäffikon

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Maurer B, Walker UA: Role of MRI in diagnosis and management of idiopathic inflammatory myopathies. Curr Rheumatol Rep 2015; 17(11): 67 <strong>2</strong> Vorgert M, Deschauer M: Metabolic and mitochondrial myopathies. Z Rheumatol 2013; 72(3): 242-54</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Therapieansätze für Arthrose

Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...

Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis

Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...

Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster

Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...