Über die Bedeutung der Handchirurgie bei Rheumapatienten

Bericht: Claudia Benetti

Die Kunst ist: das Richtige am richtigen Patienten zur richtigen Zeit richtig tun. Was dies für handchirurgische Eingriffe an Rheumapatienten konkret heisst, erläuterte Dr. med. Daniel Herren anlässlich einer «Meet the Expert»-Session am SGR-Jahreskongress in Interlaken.

Als Erstes ging der Referent auf die Pseudogicht (Chondrokalzinose) am Handgelenk ein. «Sie tritt meist bilateral auf und geht typischerweise mit einer dorsolateralen Schwellung einher», sagte Dr. med. Herren, Chefarzt Handchirurgie der Schulthess Klinik in Zürich. Hinweise liefern ein Gelenksbefall zwischen Scaphoid, Trapezius und Trapezoid (STT-Gelenke), ein carpaler Kollaps und eine Verkalkung im triangulären fibrokartilaginären Komplex (TFCC). «Die chirurgische Behandlung beschränkt sich darauf, die schlechten Anteile des Gelenkes zu eliminieren und die guten Anteile zu behalten», so der Experte. Das radioulnare Gelenk bleibt in der Regel erhalten: «Auf diesem wird auch chirurgisch aufgebaut: mit einer Teilfusion oder mit der Entfernung der ersten Handwurzelreihe, sodass das Capitatum mit dem Radius artikuliert.» Für diese Interventionen am Handgelenk besteht keine Eile. Sie lassen sich problemlos auch in einem späten Stadium durchführen.

Anders bei der rheumatoiden Arthritis (RA): «Insbesondere bei der stark entzündlich gesteuerten aggressiven Form kann sich eine frühe Intervention lohnen», betonte Herren. Denn sie kann die Destruktion verlangsamen oder sogar verhindern. Zusätzlich ist aber eine gute Medikation wichtig.1 «Je besser der Patient hinsichtlich der Entzündung eingestellt ist, desto besser können chirurgische Resultate langfristig auch erhalten bleiben», so Herren.

Die Fingergelenksarthrose ist eines der häufigsten Krankheitsbilder, mit denen sich Handchirurgen konfrontiert sehen. Das Vorgehen und der Zeitpunkt für eine Intervention sind stark abhängig davon, welche Gelenke betroffen sind. Sinnbildlich bezeichnete der Referent die Grund- oder Metacarpophalangealgelenke (MP) als die «guten», die proximalen Interphalangealgelenke (PIP) als die «bösen» und die distalen Interphalangealgelenke (DIP) als die «hässlichen» Gelenke in der Handchirurgie.

MP: die «guten» Gelenke

Bei den Fingergrundgelenken ist vermehrt ein Einzelgelenksbefall zu sehen, sowohl bei Patienten mit einer entzündlich gut eingestellten RA wie auch bei Patienten mit einer Chondrokalzinose, einer Hämochromatose oder nach einem Trauma.

«Im Gegensatz zum Daumen müssen die Grundgelenke an den Langfingern mobil bleiben. Eine Gelenksfusion wäre ein funktionelles Desaster», erklärte Dr. Herren. Die Behandlung der Wahl sei deshalb bei den MP eine Fingergelenksarthroplastik.

Seit den 1970er-Jahren werden in den MP vor allem Kunstgelenke aus Silikon eingebaut. «Die Implantation zeigt konsistente Resultate mit einer durchschnittlichen Beweglichkeit von 30° bis 50°, was funktionell relativ befriedigend ist und erstaunlich gute Langzeitresultate bringt», so Herren. Ist ein einzelnes Grundgelenk betroffen, besteht bei der Chondrokalzinose und Hämochromatose kein Zeitdruck. «Bei der RA hingegen lohnt es sich, eher früher als später ein Kunstgelenk einzubauen», sagte Herren. Bei einer RA kommt es im Verlauf meistens zu einer starken Ulnardeviation, die häufig mit einer Veränderung des Handgelenkes einhergeht. «Ein starker Ulnardrift führt zu einer volaren Subluxation der Gelenke und einer starken Verkürzung der Sehnen, was dann sehr schwierig zu korrigieren ist», erläuterte Herren. Denn in der verkürzten Position versteifen die Weichteile. Und dies mache den Einbau eines Ersatzgelenkes fast unmöglich.

Der Behandlungserfolg ist davon abhängig, wie gut der Zustand der Sehnen und des Halteapparats und wie ausgeprägt die Deviation ist. Für ein gutes Resultat ist zudem die Motivation des Patienten, das Gelenk selbst zu bewegen, eine wichtige Voraussetzung. «Ein wunderbar implantiertes Kunstgelenk, das sechs Wochen lang nicht bewegt wird, wird kein gutes Resultat liefern», meinte Herren. Eine eher untergeordnete Rolle für den Behandlungserfolg spiele interessanterweise die chirurgische und physiotherapeutische Arbeit sowie die Art des Kunstgelenkes.

PIP: die «bösen» Gelenke

Die proximalen Fingergelenke beschäftigen Handchirurgen heutzutage am häufigsten. «Wir sehen insbesondere auch vermehrt stark entzündliche Verläufe», so Herren. PIP seien die «bösen» Gelenke an der Hand: «Sobald irgendetwas an diesem Gelenk nicht mehr korrekt funktioniert, kommt es sofort zu einer Bewegungseinschränkung und einer persistierenden Schwellung.» Die PIP spielen für den Faustschluss und die Funktionalität der Finger auch die wichtigste Rolle. Für die Funktionalität ist aber nicht nur die Beweglichkeit entscheidend, sondern auch die seitliche Stabilität. Diese ist vor allem für Zeige- und Mittelfinger ein Thema. Denn das Greifen mit dem Daumen mit dem seitlichen Druck erfordert relativ viel Stabilität in diesen Gelenken.

«Wir versuchen bei kaputten PIP den Patienten, wann immer möglich, mindestens eine Restbeweglichkeit chirurgisch zu offerieren », sagte Dr. Herren. Der Ersatz mit einem Kunstgelenk ist denn auch die wichtigste und erste Waffe bei der Bekämpfung dieser Problematik. Eingesetzt werden auch hier vor allem Silikonkunstgelenke, aber manchmal auch Oberflächenimplantate. «Diese stellen die Anatomie eher wieder her und imitieren die Biomechanik des normalen Gelenks, womit eine möglichst normale Funktionalität erreicht werden kann», erläuterte Herren. Letztendlich seien aber die Resultate für beide Implantate relativ ähnlich. Ein grosser Vorteil des Oberflächenkunstgelenks ist allerdings: Es bringt eine deutlich bessere seitliche Stabilität als ein Silikongelenk. Dies ist auch der Grund, warum Handchirurgen Oberflächenprothesen insbesondere am Zeige- und Mittelfinger bevorzugt einsetzen.

«Bei den PIP bietet eine frühere Intervention eine bessere Chance für ein gutes Resultat als eine spätere», betonte Herren. Für das Ergebnis ausschlaggebend sind auch bei den PIP intakte Sehnen, eine mehr oder weniger intakte Gelenksarchitektur und die Motivation des Patienten. Ist die Destruktion gross, bleibt meist nur die PIP-Gelenksfusion als Behandlungsoption übrig. Diese kann mit verschiedenen Techniken durchgeführt werden. Der Zeitpunkt für eine Gelenksfusion spielt keine Rolle. Allenfalls muss aber ein Knochendefekt mit einer Knochentransplantation kompensiert werden.

Optimales Zeitfenster für Intervention am Daumensattelgelenk

Ein weiterer häufiger Grund, bei einem Rheumapatienten einen Handchirurgen beizuziehen, sind beeinträchtigte Daumensattelgelenke. Das häufigste Problem bei diesen Gelenken ist die isolierte Rhizarthrose. Sie kann klassisch mit der Resektions-Interpositions-Suspensionsarthroplastik behandelt werden. «Neu wird aber auch bei diesem Gelenk vermehrt und mit sehr guten Resultaten ein Kunstgelenk eingesetzt», erklärte der Experte.

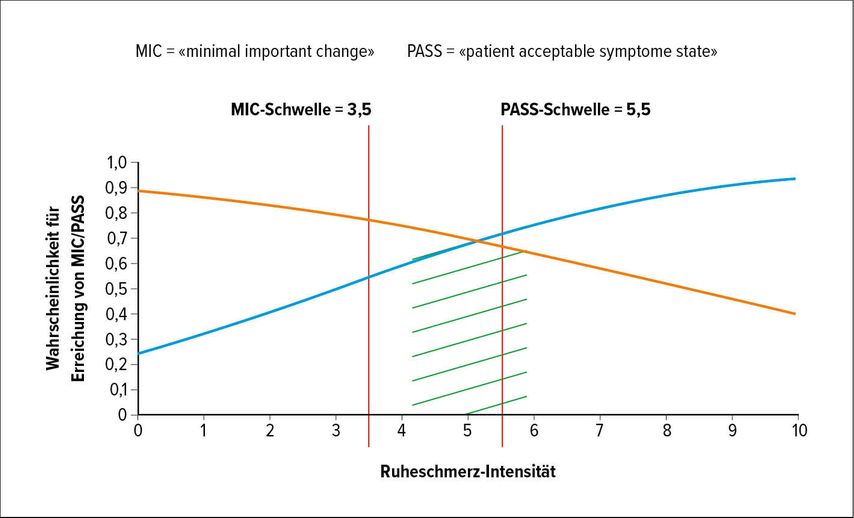

«Bislang gingen wir davon aus, wir könnten mit einer Intervention zuwarten, bis der Patient die Situation nicht mehr toleriert», so Herren. Doch diese Meinung sei wohl nicht korrekt. Eine eigene Studie der Schulthess-Klinik habe gezeigt, dass für die Resektionsarthoplastik auch bei der isolierten Rhizarthrose ein optimales Zeitfenster besteht.2 Wie die Analyse gezeigt hat, bringt der Gelenkersatzbei einem mittelstarken Ruheschmerz zwischen 3,5 und 5,5 (auf einer Schmerzskala von 0–10) die besten Resultate punkto Schmerzreduktion und funktioneller Einschränkung (Abb. 1). Die Untersuchung des Teams von Dr. Herren wurde mit dem Preis «Best Paper Award 2019» ausgezeichnet. Die Ergebnisse müssen nun mit weiteren Studien vertieft untersucht und verifiziert werden.

Abb. 1: Interventionserfolg in Korrelation mit dem präoperativen Schmerzgrad: Die Resektionsarthroplastik im Daumensattelgelenk hat bei Patienten mit mittlerer Ruheschmerzintensität die grösste Chance, ein gutes Resultat zu erzielen (adaptiert nach Marks et al. 2019)2

DIP: die «hässlichen» Gelenke

In den allermeisten Fällen bekommen Handchirurgen Patienten mit Problemen an den Endgelenken der Finger erst sehr spät zu sehen. Sie kommen in der Regel erst dann in die Sprechstunde, wenn der erste Schmerzschub schon durchlaufen worden ist. Denn die DIP haben die Tendenz zur Selbstversteifung, was wahrscheinlich eine Beruhigung der Schmerzen bringt. «Aber auch wenn sich die Schmerzsituation verbessert hat, bleibt in der Regel ein ästhetisches Problem zurück, das die Patienten sehr stört und auch stigmatisiert», sagte Herren. Er bezeichnete die distalen Fingergelenke deshalb auch als die «hässlichen» Gelenke. «Diesen Patienten können wir mit einer Gelenksfusion in der Regel eine gute Lösung anbieten», so der Handchirurg. Mit der Intervention gehen Restbeschwerden weg. Zurück bleibe nur – wenn überhaupt – ein minimales funktionales Defizit. «Und solange PIP und MP gut funktionieren, ist die Endgelenksbeweglichkeit funktionell weniger wichtig, weil sie gut kompensiert werden kann», so Dr. Herren. Die Gelenksfusion erlaubt zudem, die Knochenvorsprünge so weit zu resezieren, dass der Finger wieder deutlich besser aussieht. Ein Umstand, der für die meisten Patienten sehr wichtig ist. Der Zeitpunkt spielt für die Fusion in den distalen Fingergelenken keine Rolle.

Der richtige Zeitpunkt für die Handchirurgie

Nicht in Eile:

-

Osteoarthritis am Handgelenk

-

Osteoarthritis an den peritrapezialen Gelenken

-

Osteoarthritis an den Fingerendgelenken

-

Dupuytren mit isoliertem Grundgelenksbefall und Flexurkontraktion

Eher in Eile:

-

Osteoarthritis am Daumensattelgelenk (neue Studie gibt erste Hinweise auf ein optimales Zeitfenster)

-

Instabile Form der RA am Handgelenk

-

Grundgelenksdeviation bei RA

-

Osteoarthritis der proximalen Fingergelenke

-

Kompressionsneuropathien (speziell wenn der N. ulnaris komprimiert ist; eine Kompression des N. medianus im Handgelenk ist unproblematischer)

-

Dupuytren mit Befall der proximalen Phalangealgelenke

Kompressionsneuropathien

Ein weiteres verbreitetes Krankheitsbild in der Handchirurgie sindKompressionsneuropathien. Am häufigsten ist das Karpaltunnelsyndrom an der Hand und am zweithäufigsten das Kubitaltunnelsyndrom am Ellbogen.

«Für die Diagnose sowohl für das Karpaltunnelsyndrom als auch für das Kubitaltunnelsyndrom ist die Anamnese zentral», so der Referent. Die klinischen Befunde seien beim Karpaltunnelsyndrom mit der Kompression des Medianusnervs eher unspezifisch, beim Kubitaltunnelsyndrom mit der Kompression des Ulnarisnervs schon etwas typischer. Bestätigt wird die Diagnose durch eine funktionelle Messung des Nervs. «Die Elektrophysiologie liefert auch einen Ausgangswert, der hilfreich sein kann, falls im Verlauf Probleme auftreten», sagte Dr. Herren. Zudem erlaube sie, zusätzliche Pathologien, wie zum Beispiel eine Polyneuropathie, zu diagnostizieren oder auszuschliessen.

Die Behandlung besteht aus der chirurgischen Dekompression des Nervs. Beim Karpaltunnelsyndrom besteht für die OP kein Zeitdruck, weil der Medianusnerv sehr peripher komprimiert ist und relativ wenig muskulären Schaden hinterlässt. Anders beim Kubitaltunnelsyndrom: «Hier besteht die Kompressionsneuropathie am Ellbogen und somit proximaler. Die Regenerationsstrecke gegen peripher ist viel länger als beim Karpaltunnelsyndrom und der Nervus ulnaris hat auch mehr motorische Anteile als der Nervus medianus, sodass der motorische Schaden potenziell grösser ist», erklärte der Handchirurg.

Dupuytren-Krankheit

Dr. Herren ging schliesslich auch noch kurz auf die Dupuytren-Krankheit ein: «Beim Morbus Dupuytren besteht je nach der Form der Krankheit mehr oder weniger Zeitdruck für eine Intervention.»Ist primär das Grundgelenk betroffen, besteht keine Eile. Denn in dieser Situation befindet sich das Grundgelenk in einem Flexionsstand, sodass das Kapselband maximal lang ist. «In dieser Gelenkstellung kommt es somit zu keiner sekundären Verkürzung und auch zu keinem Standschaden.»

Anders verhält es sich beim Mittelgelenk. Aufgrund der anatomischen Situation herrscht bei den proximalen Fingergelenken die umgekehrte Gelenkstellung wie bei den MP: Bei der Flexion ist der Kapselbandapparat des PIP daher maximal kurz. Im Verlauf kommt es somit zu einem Schrumpfen der Seitenbänder und zu einer sekundären Kontraktur des Gelenkes. «Diese muss sodann zusammen mit der Entlastung des Dupuytren-Stranges handchirurgisch mühsam und aufwendig gelöst werden», sagte Herren. Bei einem Befall des PIP sei deshalb eine frühe Intervention sinnvoll.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie (SGR), Interlaken, 10.–11. September 2020

Literatur:

1 Motomiya M et al.: Clinical and radiological results of radiolunate arthrodesis for rheumatoid arthritis: 22 wrists followed for an average of 7 years. J Hand Surg Am 2013; 38(8): 1484-91 2 Marks M et al.: Clinical thresholds of symptoms for deciding on surgery for trapeziometacarpal osteoarthritis. J Hand Surg Eur 2019; 44(9): 937-45

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Therapieansätze für Arthrose

Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...

Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis

Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...

Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster

Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...