Zusammenhang persönlicher Erfahrungen mit der Einstellung zu Zwangsmassnahmen

Autoren:

PD Dr. med. Matthias Jäger

PD Dr. med. Anastasia Theodoridou

Psychiatrie Baselland

Liestal

Korrespondierender Autor:

PD Dr. med. Matthias Jäger

E-Mail: matthias.jaeger@pbl.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Einstellung zu Zwangsmassnahmen bei psychiatrischen Fachpersonen hängt mit der Professionszugehörigkeit sowie den Gepflogenheiten am Arbeitsort zusammen. Einstellungen basieren auf persönlichen Werten, Normen, Erfahrungen, Überzeugungen und deren Änderung ist abhängig von der Flexibilität und Bereitschaft zur Auseinander-setzung mit der jeweiligen Person. Ansätze zur Veränderung von Einstellungen können über affektive, kognitive oder verhaltensbezogene Zugänge erfolgen.

Keypoints

-

Die therapeutische Haltung von Professionellen wird oft als Ansatzpunkt zur Reduktion von Zwangsmassnahmen benannt. Effektive Massnahmen zu deren Änderung fehlen bislang aber weitgehend.

-

Einstellungen zu Zwangsmassnahmen werden unter anderem geprägt von persönlichen Erfahrungen und Gewohnheiten, d.h. häufiger angewendete Massnahmen werden auch eher akzeptiert.

-

Eine Reduktion von Zwangsmassnahmen könnte daher wirksamer durch eine Anpassung der Richtlinien bzw. Handlungsvorgaben erreicht werden, als durch Massnahmen zur Änderung der Einstellungen gegenüber Zwang.

Die Reduktion von Zwangseinweisungen, freiheitsbeschränkenden Massnahmen und Zwangsbehandlungen ist ein erklärtes und unbestrittenes Ziel in der psychiatrischen Behandlung. Die Raten an Zwangsmassnahmen variieren erheblich zwischen verschiedenen Regionen und Kliniken.1 Für diese Variabilität spielen neben Merkmalen der Versorgungsregion, der Gesetzgebung und der Abläufe auch Patientenmerkmale, insbesondere aber auch Variablen seitens der Mitarbeitenden im psychiatrischen Behandlungs-/Betreuungssystem eine Rolle.2 Die fachliche Diskussion um die Reduktion von Zwang und Gewalt, basierend auf Forschungsergebnissen und daraus abgeleiteten Leitlinien, verläuft in den letzten Jahren differenziert und etwas weniger polarisiert. Anknüpfend an die Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen wird einerseits ein vollständiger (oder zumindest weitgehender) Verzicht auf Zwang in der Psychiatrie gefordert.3,4 Die Haltung, dass Zwangsmassnahmen inhärent zur psychiatrischen Behandlung gehören, wird kaum noch angetroffen. Gleichwohl ist ein grosser Teil der in der Psychiatrie tätigen Fachpersonen der Meinung, dass unter den aktuellen gesellschaftlichen Handlungsbedingungen Zwang nicht vollständig vermeidbar ist. Ansätze, um Zwangsmassnahmen in psychiatrischen Kliniken zu vermeiden, beziehen sich u.a. auf kontextuelle Einflussfaktoren (Team-, Stations- und/oder Klinikebene). Die empfohlenen Massnahmenpakete sind heterogen und beinhalten meist Elemente wie Monitoring und Dokumentation, Mitarbeiterschulungen, Anpassung von Rahmenbedingungen und Prozessen sowie Involvierung von Betroffenen und Peers.5

Individuelle Faktoren aufseiten der psychiatrischen Professionellen stellen in diesem Kontext hingegen einen häufig vernachlässigten und kaum untersuchten Faktor dar. Dabei ist davon auszugehen, dass explizite oder implizite Einstellungen, Persönlichkeitseigenschaften oder auch persönliche Erfahrungen der psychiatrischen Fachpersonen eine zentrale Rolle beim Bedrohungserleben, Umgang mit Gefährdungsverhalten und bei der Entscheidung für oder gegen die Anwendung von Zwang spielen. Die Haltung der Fachpersonen wird zwar häufig als relevanter Ansatzpunkt zur Reduktion von Zwangsmassnahmen angesehen, überzeugende Überlegungen zum Umgang mit dieser Thematik fehlen allerdings.

Beruflicher Hintergrund, Erfahrungen und Gewohnheiten

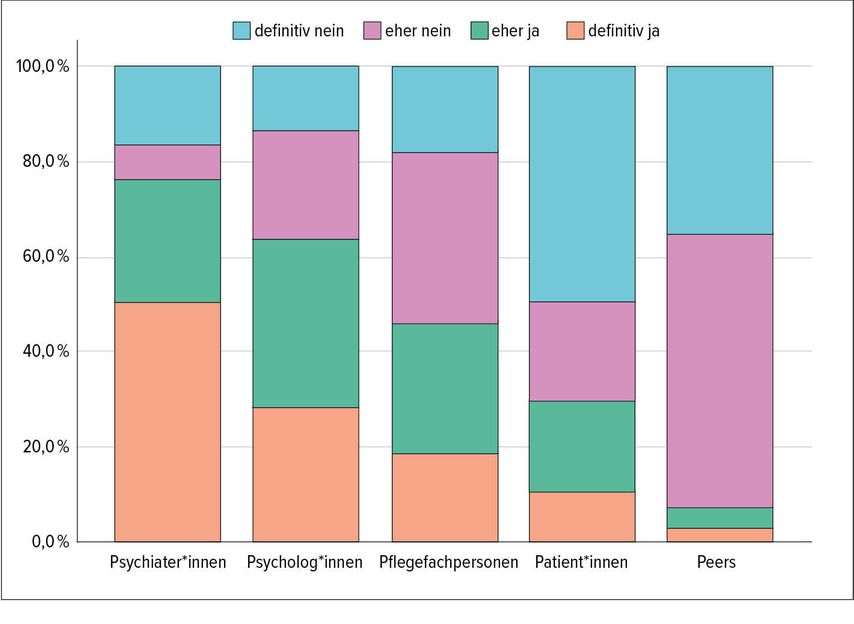

Die Einstellung zu verschiedenen sowohl formellen (rechtlich geregelten) als auch informellen (ethisch geregelten) Zwangsmassnahmen variiert zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen sowie zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Gerade bei Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden ist die Meinung weit verbreitet, dass Zwangsmassnahmen grundsätzlich zur psychiatrischen Versorgung gehören (Abb. 1). Auch in Bezug auf spezifische Situationen, die häufig im klinischen Alltag anzutreffen sind, zeigt sich, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende gegenüber anderen Berufsgruppen eher zu autoritären Massnahmen tendieren.6 Pflegende mit längerer Berufserfahrung haben eine kritischere Sicht auf Zwangsmassnahmen als Fachleute, die weniger lange in der Psychiatrie tätig sind.7

Abb. 1: Glauben Sie, dass psychiatrische Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie generell notwendig sind?

Die Gepflogenheiten in der Anwendung von Zwangsmassnahmen in verschiedenen Regionen scheinen für die Einstellung der Fachpersonen eine wesentliche Rolle zu spielen.8 So zeigte sich in einer Studie, durchgeführt in drei Schweizer Kliniken (Münsingen, Monthey, Zürich), dass die Einstellung bei Fachpersonen gegenüber den am Standort häufig angewendeten Massnahmen deutlich positiver ist als jene gegenüber selten angewendeten Massnahmen. Bei Patientinnen und Patienten konnte dieser Zusammenhang nicht nachgewiesen werden, bei deren Angehörigen gab es Hinweise, dass Fixierungen eher an den Standorten akzeptiert werden, an denen sie häufiger zum Einsatz kommen.9

Eine Untersuchung aus Zürich ergab, dass Mitarbeitende, die auf mehrheitlich geschlossen geführten Stationen, auf denen mehr Zwangsmassnahmen durchgeführt werden, eine weniger kritische Einstellung zu Zwang haben als Mitarbeitende, die auf mehrheitlich offen geführten Stationen arbeiten, auf denen weniger Zwangsmassnahmen durchgeführt werden.10 Dies gilt auch für informellen Zwang wie z.B. Androhung negativer Konsequenzen und Ausübung von psychologischem Druck bei Adhärenzproblemen. In einer Multicenterstudie wurden Mitarbeitende verschiedener Berufsgruppen anhand von 15 Vignetten gefragt, (a) wie hoch sie das Ausmass an Zwang, der mit der geschilderten Interaktion verbunden ist, einschätzen, (b) ob sie selbst solche Massnahmen schon angewendet haben und (c) wie gerechtfertigt sie die Massnahmen finden. Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende wiesen die meiste praktische Erfahrung mit den verschiedenen Zwangsmassnahmen auf und unterschätzen das Ausmass an Zwang am wenigsten. Die Einstellung gegenüber informellem Zwang unterschied sich nicht zwischen den Berufsgruppen und war generell eher zustimmend.11 Ein weiterer hier anschliessender Befund ist, dass gerade bei informellem Zwang und psychologischem Druck gilt, dass Zwang als weniger stark eingeschätzt wird, je positiver die Einstellung zu Zwang ist.12

Veränderung von Haltung und Einstellungen

Der Begriff «Einstellung» zielt auf die Beschreibung der Bereitschaft zu einer Handlung, eine allgemein anerkannte Definition von «Einstellung» fehlt bisher. Eine Definition von Gordon Allport (war von 1933–1966 Professor für Sozialpsychologie, Harvard University) lautet: «…aus der Erfahrung kommende Bereitschaft eines Individuums, in bestimmter Weise auf Situationen etc. wertend zu reagieren, was sich in Annahmen und Überzeugungen, in Gefühlen und Emotionen und in Verhaltensweisen ausdrücken kann». Einstellungen helfen bei der Orientierung, bei der Erreichung wünschenswerter Ziele oder aber auch bei der sozialen Identitätsdefinition. Die direkte Beeinflussung von Einstellungen gegenüber Zwangsmassnahmen scheint komplex und abhängig vom impliziten Charakter kaum möglich zu sein (Ausnahme: Nicht tief verankerte Einstellungen können sich z.B. durch soziale Einflüsse ändern). Viele Interventionen zielen derzeit auf vermittelnde Konzepte ab, wie Grundlagen zur ethischen Abwägung, die Einführung von autonomiefördernden Instrumenten wie Patientenverfügung, Krisenpass und Behandlungsgrundsätzen sowie die strukturierte Nachbesprechung von Zwangsmassnahmen. Weitere Empfehlungen für Massnahmen zur Reduktion von Zwang betreffen die Berücksichtigung der subjektiven Perspektive von Betroffenen bzw. Psychiatrieerfahrenen durch Schulung des Recovery-Konzepts sowie den Einbezug von Peers/Genesungsbegleitern. Optimistische Recovery-Erwartungen bei Professionellen sind assoziiert mit geringerer Stigmatisierung psychisch Erkrankter, geringerer sozialer Distanz und kritischer Einstellung zu Zwangsmassnahmen.10 Einzelne Massnahmen sowie komplexe Interventionen wie das Weddinger-Modell oder das Safewards-Konzept wurden wissenschaftlich untersucht und zeigten Hinweise auf Veränderungen nicht nur bezüglich der Quote an Zwangsmassnahmen auf den jeweiligen Abteilungen, sondern auch bezüglich der Haltung der Mitarbeitenden.13 Es bestehen Hinweise, dass Schulungen zu Recovery-Konzepten, ethische Fallkonferenzen sowie Nachbesprechungen zu Zwangsmassnahmen zumindest kurzfristig eine kritische Haltung gegenüber Zwangsmassnahmen fördern können.14

Einstellungen und Haltungen basieren auf persönlichen Werten, Normen, Erfahrungen und Überzeugungen und sind die Basis für Beurteilungen von Situationen und Handlungsentscheidungen sowie deren Kommunikation. Sie können mehr oder weniger gefestigt sein und deren Änderung ist abhängig von der Flexibilität und Bereitschaft zur Auseinandersetzung der jeweiligen Person. Fachpersonen mit höheren moralischen Zweifeln in ihrem beruflichen Handeln neigen in der Regel auch zu kritischerer Abwägung vor der Anwendung von Zwang.15 Die Förderung einer Bereitschaft zum Zweifeln und die Bereitschaft bei bestehender Fähigkeit zu Perspektivwechseln können daher Ansätze zur Veränderung der Haltung sein. Es können durch entsprechende Massnahmen die drei Bereiche angesprochen werden, aus denen Einstellungen abzuleiten sind: die affektive, die kognitive und die Verhaltensebene.16 Affektbasierte Einstellungen sind z.B. tradierte moralische Werte, durch Konditionierung erworbene Vorlieben und Abneigungen etc. Sie sind meist schwerer zu verändern, da sie oft mit dem Wertesystem und dem Selbstkonzept verbunden sind.

Veränderung der Haltung über einen affektiven Zugang ist über das sog. Modell-Lernen (Einstellungen von Personen, an denen man sich orientiert, werden übernommen) möglich.

Hierbei können Personen mit einer adaptiven Flexibilität, emotionaler Intelligenz und authentischer Reflexionsfähigkeit zu Multiplikatoren werden. Eine Auseinandersetzung mit der subjektiven Perspektive von Betroffenen von Zwangsmassnahmen, aber auch mit den emotionalen Auswirkungen auf die Fachpersonen, die die Massnahmen umsetzen, können Kristallisationspunkte einer gemeinsamen Reflexion darstellen. Ein möglicher Rahmen für diese Auseinandersetzung sind die Nachbesprechung von Zwangsmassnahmen, Deeskalationsschulungen sowie der Einbezug von Peers/Genesungsbegleitenden. Der Zugang über die kognitive Ebene dürfte in der Praxis am weitesten verbreitet sein, indem Theorie vermittelt wird und Konzepte, Leitlinien und Best-Practice-Beispiele geschult werden. Bei schwachen oder mehrdeutigen Einstellungen kommt die Selbstwahrnehmung zum Tragen (wir erinnern uns an unser Verhalten in vergleichbaren Konstellationen). Nachhaltige Änderungen von Einstellungen und Haltung durch diese Zugangswege bleiben aber immer stark abhängig von der Bereitschaft (und Fähigkeit) der teilnehmenden Fachpersonen, sich einzulassen und bestehende Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen. Daher ist für eine effektive und nachhaltige Änderung der Anwendung von Zwang die Anpassung von rechtlichen, strukturellen und prozeduralen Rahmenbedingungen essenziell. Die Vorgabe, was im Alltag erlaubt und möglich ist, wird das Verhalten von Fachpersonen sowie die Behandlungsentscheidungen unmittelbarer und in der Folge auch die persönlichen Einstellungen beeinflussen. Die weitverbreitete Überlegung, man müsse zuerst an der eigenen Haltung arbeiten, um die Praxis zu ändern, könnte durch einen normativen Ansatz, der Handlungsoptionen vorgibt, wirksam ersetzt werden.

Literatur:

1 Steinert T, Flammer E: Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen als Qualitätsindikator für psychiatrische Kliniken? Nervenarzt 2019; 90: 35-9 2 Hermann H et al.: Fürsorgerische Unterbringung in psychiatrischen Kliniken: Schwierigkeiten und Unterschiede in der praktischen Umsetzung. Schweizerische Ärztezeitung 2018; 99: 524-6 3 United Nations: Convention on the rights of persons with disabilities. Treaty Series 2006; 2515: 3 4 Zinkler M, von Peter S: Ohne Zwang – ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie. Recht & Psychiatrie 2019; 37: 203-9 5 Steinert T, Hirsch S: Implementierung der S3-Leitlinie Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen. Psychiatrische Praxis 2019; 46: 294-6 6 Aasland OG et al.: Between authoritarian and dialogical approaches: attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway. International Journal of Law and Psychiatry 2018; 57: 106-12 7 Krieger E et al.: Coercion in psychiatry: a cross-sectional study on staff views and emotions. Psychiatric and Mental Health Nursing 2020; 00: 1-14 8 Reisch T et al.: Comparing attitudes to containment measures of patients, health care professionals and next of kin. Frontier in Psychiatry 2018; 9: 529 9 Hotzy F et al.: Attitudinal variance among patients, next of kin and health care professionals towards the use of containment measures in three psychiatric hospitals in Switzerland. BMC Psychiatry 2019; 19: 128 10 Mötteli S et al.: Optimistic recovery expectations are associated with critical attitudes toward coercion among mental health professionals. International Journal of Mental Health 2020; 49: 157-69 11 Elmer T et al.: Informal coercion as a neglected form of communication in psychiatric settings in Germany and Switzerland. Psychiatry Research 2018; 262: 400-6 12 Jäger M et al.: Informal coercion in acute inpatient setting – knowledge and attitudes held by mental health professionals. Psychiatry Research 2014; 220: 1007–11 13 Czernin K et al.: Auswirkungen der Etablierung des psychiatrischen Behandlungskonzepts „Weddinger Modell“ auf mechanische Zwangsmaßnahmen. Psychiatrische Praxis 2020; 47: 242-8 14 Wullschleger A et al.: Beiträge zur Vermeidung von Zwang in der Akutpsychiatrie. Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 2018; 86: 500-8 15 Molewijk B et al.: Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study. BMC Medical Ethics 2017; 18: 37 16 Laukkanen E et al.: Psychiatric nursing staffs’ attitudes towards the use of containment methods in psychiatric inpatient care: an integrative review. International Journal of Mental Health Nursing 2019; 28: 390-406

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) in der Neuropsychopharmakologie: von der Theorie zur klinischen Routine

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) verbindet angewandte Pharmakokinetik mit der klinischen Praxis und stellt damit ein wertvolles Instrument der Präzisionsmedizin dar. Absorption, ...

Neuropsychologische Profile des Autismus im Erwachsenenalter: Kriterien im Hinblick auf gutachterliche Verfahren

«Hochfunktionale» Autist:innen wie Asperger-Autist:innen können trotz ihres Leidensdrucks ein unauffälliges Dasein führen. Dies kann sich sowohl in unauffälligen neuropsychologischen ...

Ketamin-augmentierte Psychotherapie

Das schnell wirksame Antidepressivum (S-)Ketamin wird bei therapieresistenten Patient:innen effektiv eingesetzt. Als zentrale Komponente eines biphasischen Wirkmechanismus wird für ...