Trauma im Kontext der Psychokardiologie

Autorin:

Dr. phil. Mary Princip

Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik

Universitätsspital Zürich

E-Mail: Mary.Princip@usz.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die unmittelbar erlebte Bedrohung an Leib und Leben durch eine Herzerkrankung, insbesondere ein akutes koronares Ereignis (AKS), wird häufig traumatisch erlebt und kann infolgedessen zu einer sogenannten AKS-induzierten posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen: die Angst vor einem Re-Ereignis, das Vermeiden von körperlicher Betätigung, sozialer Rückzug, Schlafstörungen und «Dünnhäutigkeit» sind häufige Folgeerscheinungen. Nicht nur der Verlauf, sondern auch die Prognose der Herzerkrankung werden dadurch verschlechtert und begünstigen eine frühzeitige Sterblichkeit. Dieser Beitrag hebt die Besonderheiten einer durch ein Herzereignis ausgelösten posttraumatischen Belastungsstörung hervor und fokussiert auf therapeutische Implikationen.

Keypoints

-

Rund 12% der Patienten entwickeln nach einem akuten Herzereignis klinisch relevante Symptome einer AKS-induzierten PTBS.

-

Eine AKS-induzierte PTBS wirkt sich ungünstig auf den kardialen Verlauf, die Prognose und die Mortalität aus.

-

Die Intrusionen einer AKS-induzierten PTBS sind vorwiegend auf die Zukunft gerichtet oder treten häufig in Form von Körpererinnerungen auf.

Eine Herzerkrankung verändert das Leben der Betroffenen nachhaltig. Die akute lebensbedrohliche Situation eines akuten koronaren Syndroms gekoppelt mit starken Schmerzen und Atemnot löst oftmals Gefühle von Hilflosigkeit, Todesangst und Kontrollverlust («Ich bin ausgeliefert») aus.

Während in der akuten Phase das Überleben und Überstehen von Eingriffen im Vordergrund stehen, müssen die Patienten längerfristig mit körperlichen Einbussen, dem Verlust des Vertrauens in das eigene Herz, aber auch Lebensstiländerungen, einer verminderten Leistungsfähigkeit, lebenslänglicher Medikamenteneinnahme und einer anhaltenden Bedrohung durch ein wiederkehrenden Ereignis umgehen.1

Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass infolgedessen rund 70% aller Betroffenen eine unmittelbare psychische Reaktion mit Ängsten und depressiver Verstimmung zeigen.2 Bei ungefähr 4–16% aller AKS-Patienten mündet das traumatische Ereignis in klinisch relevante Symptome einer PTBS.3 Nach einem Herzinfarkt berichten 15% der Betroffenen posttraumatische Symptome, nach einem Herzstillstand sind es doppelt so viele.4 Werden die Patienten nicht behandelt, bleibt die Symptomatik oftmals bestehen.5

Was versteht man unter einer AKS-induzierten PTBS?

Eine AKS-induzierte PTBS kann im Gegensatz zur «man-made» PTBS der sogenannten «disease-made» PTBS zugeteilt werden. Als Ursache der PTBS sind kardiale Krankheiten/Ereignisse (z.B. Herzinsuffizienz, akuter Herzinfarkt, Takotsubo-Syndrom), kardiale Symptome (Herzrhythmusstörungen) oder Eingriffe (z.B. Herztransplantation) beschrieben.6

Eine PTBS-Diagnose nach ICD-10 (F43.1), die zu den «Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen» gehört, kann gestellt werden, wenn Intrusionen des traumatischen Ereignisses, das Verhalten der Vermeidung traumarelevanter Stimuli und/oder emotionale Abgestumpftheit und Übererregbarkeit über mindestens einen Monat andauern, erheblichen Leidensdruck verursachen und die Funktionsfähigkeit einschränken.7

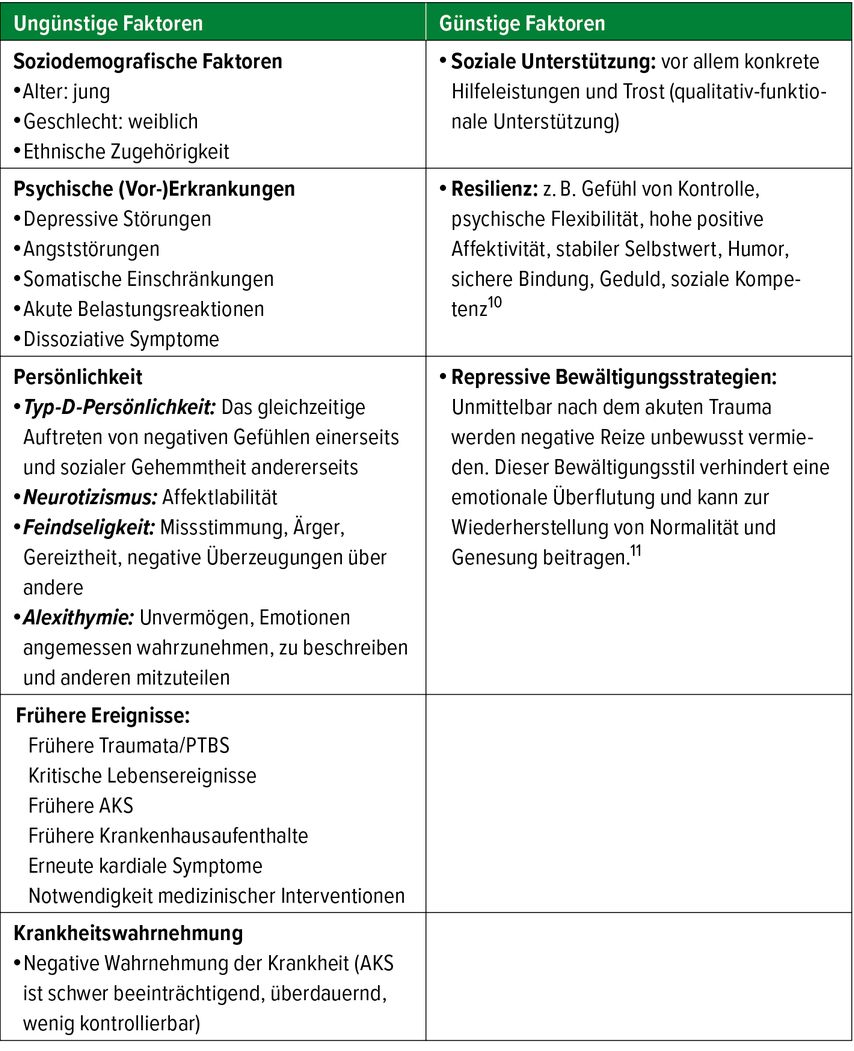

Welche Faktoren und Umstände begünstigen die Ausprägung posttraumatischer Symptome?

Schon die Anfahrt mit der Ambulanzsirene kann für Patienten als bedrohlich eingestuft werden und infolgedessen Symptome einer PTBS hervorrufen. Weitere äussere Umstände wie lange Wartezeiten, Gedränge auf der Notfallstation oder eine hektische Umgebung sind für die Verarbeitung ebenfalls hinderlich. Akute Herzereignisse wie ein akuter Herzinfarkt oder auch eine Schockabgabe des implantierten Defibrillators, ein Herzstillstand mit Reanimation, aber auch Eingriffe wie eine Herztransplantation oder jegliche Komplikation, die während einer kardialen Behandlung auftritt, bergen das Risiko, an einer PTBS zu erkranken. Ausserdem gehören starke Schmerzen, Gefühle von Hilflosigkeit und Todesängste während des Ereignisses zu wichtigen Prädiktoren im Zusammenhang mit einer PTBS.8 Werden diese Phänomene mit Sedativa (Benzodiazepine) behandelt, steigt die Wahrscheinlichkeit, Symptome zu entwickeln, weiter an.9 Nicht zu vernachlässigen sind Aussagen des Medizinpersonals («Es ist ein Wunder, dass Sie überlebt haben»), die emotional überfluten und die Ausbildung der PTBS zusätzlich begünstigen. Daneben gibt es einerseits gut untersuchte ungünstige und andererseits schützende Prädiktoren, die das Auftreten oder das Verhindern einer AKS-induzierten PTBS erklären. Es hat sich herausgestellt, dass objektive Parameter, wie z.B. der objektive Schweregrad eines Herzinfarktes, keine Aussagekraft für die Vorhersage einer AKS-induzierten PTBS haben(Tab.1).8

Was sind die Besonderheiten einer AKS-induzierten PTBS?

Ein durch den eigenen Körper, also intern verursachtes Trauma unterscheidet sich symptomatisch von einem extern verursachten Trauma (z.B. ein Überfall). Das liegt daran, dass die Bedrohung bei einem medizinischen Trauma primär intern verursacht wurde und deshalb anhaltend ist.12 Diese überdauernde Bedrohung («enduring somatic treath») löst durch z.B. eine körperliche Veränderung, wie das Beschleunigen des Pulsschlags, Schwitzen oder Schwindelgefühle, häufig anstatt «flashbacks», zukunftsgerichtete Intrusionen («Flash-forward»-Einbrüche) und Todesängste aus und der Betroffene sieht sich z.B. tot auf dem Flur liegend, weil er es nicht mehr schafft, den Notarzt zu konsultieren. Ferner möchte der Betroffene durch Vermeidungsverhalten nicht an das traumatische Ereignis erinnert werden, was bei einem AKS-induzierten Trauma unausweichlich ist. Das führt dazu, dass Medikamente nicht eingenommen werden, die Teilnahme an einer Rehabilitation ausbleibt oder ärztliche Untersuchungen verschoben werden, was gesundheitliche Risiken zur Folge hat. Dessen ist sich der Betroffene durchaus bewusst, was wiederum Ängste auslöst. Körperliche Veränderungen wie ein Stechen in der Brust oder Atemnot werden als erneutes Herzereignis fehlinterpretiert und führen zu einem kontinuierlichen Angstzyklus mit sympathischer Überaktivität, was auf verschiedenen Ebenen kardiotoxische Auswirkungen hat. Direkt werden inflammatorische Prozesse aktiviert, die sich z.B. ungünstig auf die Endothelfunktion und den Fettstoffwechsel auswirken. Indirekt wirken sich die geringe körperliche Betätigung, Schlafstörungen, mangelnde Adhärenz und das schlechte Gesundheitsverhalten (vermehrtes Rauchen, Alkoholkonsum, verzögertes Aufsuchen eines Krankenhauses im Notfall) auf die kardiale Gesundheit aus.12–14

Welche klinischen Implikationen resultieren aus einer AKS-induzierten PTBS?

Häufig werden Symptome einer AKS-induzierten PTBS unzureichend erkannt und dementsprechend auch kaum behandelt. Studien zur traumaspezifischen Behandlung einer AKS-induzierten PTBS wurden bisher vernachlässigt, lassen aber vermuten, dass die Patienten davon profitieren und etablierte Verfahren wie die EMDR («Eye Movement Desensitization and Reprocessing») sicher sind. Auch reine Körpererinnerungen wie ein Stechen in der Brust ohne somatische Ursache können Formen von Wiedererleben sein. Anstatt motivationsfördernde Massnahmen zu ergreifen, wenn Patienten keine Rehabilitation aufsuchen möchten oder sich weigern, regelmässig ihre Medikamente einzunehmen, und Verlaufskontrollen verschieben, können Fragen wie «Vermeiden Sie Situationen, um nicht an das Herzereignis erinnert zu werden?» oder «Sind Sie seit dem Herzereignis dauernd in Alarmbereitschaft?» hilfreicher sein. Auch können Zustände von Übererregung durch den Konsum von fettreichen Mahlzeiten, Alkoholkonsum und Rauchen reguliert werden, was wiederum bedeutet, dass Patienten sich einer regelmässigen ärztlichen Kontrolle entziehen. Hierbei ist ein wertfreier, offener und wenig belehrender Umgang besonders hilfreich, weil häufig Schuldgefühle durch das schlechte Gesundheitsverhalten vorhanden sind.

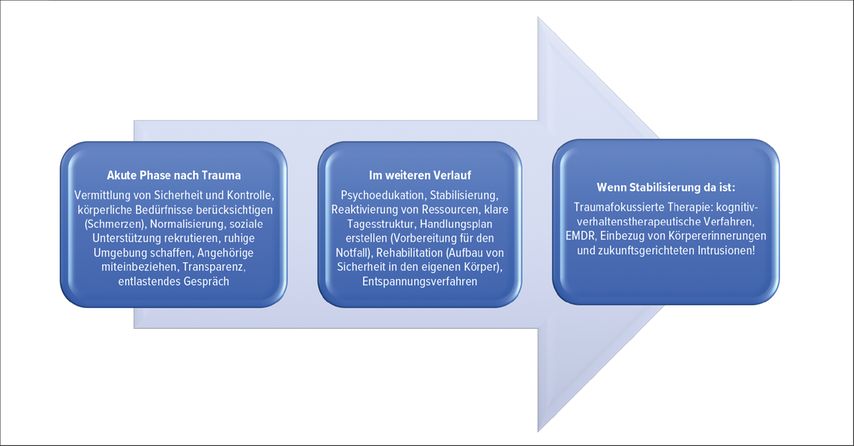

Abbildung 1 fasst zusammen, welche therapeutischen Möglichkeiten bei einer AKS-induzierten PTBS sinnvoll sein können. Neben der Vermittlung von Kontrolle und Sicherheit und dem Berücksichtigen körperlicher Bedürfnisse stehen die Normalisierung von Gefühlen und die Rekrutierung von sozialer qualitativ-funktionaler Unterstützung in der Akutphase im Vordergrund. Im weiteren Verlauf können aufklärende Gespräche mit den Betroffenen15 und den Angehörigen, der Einsatz von Stabilisierungsübungen und das Erarbeiten einer klaren Tagesstruktur, z.B. mit der Teilnahme an einer Rehabilitation und regelmässigen Entspannungsübungen, helfen, Normalität herzustellen und Gefühle von Übererregung zu reduzieren. Bei hinreichender Stabilität empfehlen sich traumafokussierte Behandlungen wie kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren oder EMDR, die explizit Körpererinnerungen und zukunftsgerichtete Intrusionen berücksichtigen.16–17

Literatur:

1 Herrmann-Lingen C, Köllner V: Trauer und Belastung – von der Reaktion zur Störung. In: Herrmann-Lingen C, Albus C, Titscher G: Psychokardiologie. Ein Praxisleitfaden für Ärzte und Psychologen. 3. Aufl., Berlin: Springer, 2014 2 Whitehead DL et al.: Frequency of distress and fear of dying during acute coronary syndromes and consequences for adaptation. Am J Cardiol 2005; 96(11): 1512-6 3 Edmondson D et al.: Correction: Posttraumatic stress disorder prevalence and risk of recurrence in acute coronary syndrome patients: a meta-analytic review. PLoS ONE, 2019; 4(3): e0213635 4 Gander ML, von Känel R: Myocardial infarction and post-traumatic stress disorder: frequency, outcome, and atherosclerotic mechanisms. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006; 13(2): 165-72 5 Wikman A et al. : Persistence of posttraumatic stress symptoms 12 and 36 months after acute coronary syndrome. Psychosom Med 2008; 70(7): 764-72 6 Edmondson D, von Känel R: Post-traumatic stress disorder and cardiovascular disease. Lancet 2017; 4(4): 320-9 7 World Health Organization: ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems. 10th revision, 2nd ed., 2004 8 Spindler H, Pedersen S: Posttraumatic stress disorder in the wake of heart disease: prevalence, risk factors, and future research directions. Psychosom Med 2005; 67(5): 715-23 9 von Känel R et al.: Pharmacotherapy in the management of anxiety and pain during acute coronary syndromes and the risk of developing symptoms of posttraumatic stress disorder. J Am Heart Assoc 2021; 10(2): e018762 10 Connor KM: Assessment of resilience in the aftermath of trauma. J Clin Psychiatry 2006; 67: 46-9 11 Ginzburg K et al.: Repressive coping style, acute stress disorder, and posttraumatic stress disorder after myocardial infarction. Psychosom Med 2002; 64(5): 748-57 12 Edmondson D: An enduring somatic threat model of posttraumatic stress disorder due to acute life-threatening medical events. Soc Personal Psychol Compass 2014; 8: 118-34 13 Edmondson D et al.: A challenge for psychocardiology: Addressing the causes and consequences of patients’ perceptions of enduring somatic threat. Am Psychol 2018; 73: 1160-71 14 Vilchinsky N et al.: Cardiac-disease-induced PTSD (CDI-PTSD): a systematic review. Clin Psych Review 2017; 55: 92-106 15 Von Känel R et al.: Early psychological counseling for the prevention of posttraumatic stress induced by acute coronary syndrome: the MI-SPRINT randomized controlled trial. Psychoth and Psychosom 2018; 87(2): 75-84 16 Arabia E et al.: EMDR for survivors of life-threatening cardiac events: Results of a pilot study. J EMDR Pract Res 2011; 5(1): 2-13 17 Peregrinova L, Jordan J: Psychotherapy for posttraumatic stress disorders among cardiac patients after implantable cardioverter defibrillator shocks. Feasibility and implementation of a psychocardiological therapy manual in inpatient cardiac rehabilitation. Heart Mind 2017; 1: 42-9

Das könnte Sie auch interessieren:

Phytotherapie bei Angsterkrankungen und assoziierten Beschwerden

Pflanzliche Arzneimittel gewinnen immer mehr Bedeutung in der Psychiatrie. Insbesondere bei Angsterkrankungen und Depressionen stellen Phytotherapeutika eine sinnvolle Alternative zu ...

Machine Learning zur Verbesserung der Versorgung ausländischer Patient:innen

Die zunehmende Diversität aufgrund von Migration bringt spezifische Herausforderungen hinsichtlich Kommunikation, kultureller Deutung von Symptomen sowie institutioneller Strukturen mit ...

Stellungnahme zum Konsensus Statement Schizophrenie 2023

In dem Konsensus Statement Schizophrenie 20231 wurde die Sachlage zur Diagnostik und Therapie schizophrener Erkrankungen in 19 Kapiteln erarbeitet. Doch besteht im Bereich der ...