Psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlungsstrategien bei Sucht: Ergänzung oder Gegensätze?

Autor: Prof. Dr. Joachim Körkel

Wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Innovative Suchtbehandlung und Suchtforschung an der Evangelischen Hochschule Nürnberg

Co-Leiter des Instituts für Motivational Interviewing, Nürnberg

E-Mail: joachim.koerkel@evhn.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In der Suchtbehandlung werden psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlungszugänge zum Teil immer noch als „Feinde“ angesehen. Es gibt jedoch gute Gründe dafür, die Synergien beider zu nutzen.

Keypoints

-

Psycho- und Pharmakotherapie stellen in der Behandlung des Alkoholismus (und anderer Erkrankungen) keine Widersprüche, sondern sinnvolle Ergänzungen dar.

-

Von der Pharmakotherapie kann ein biologischer Add-on-Effekt ergänzend zu (ärztlich-)therapeutischen Gesprächen erwartet werden.

-

Für eine Pharmakotherapie ist es unabdingbar, die Bereitschaft des Patienten zu dieser zu gewinnen und ein Durchhalten der Behandlung trotz Nebenwirkungen zu fördern („Adhärenz“).

-

Deshalb ist es entscheidend, mit dem Patienten in einen konstruktiven Dialog über eine potenzielle Medikamenteneinnahme zu gelangen, Vorbehalte gegen die Einnahme ernst zu nehmen und die im Patienten bereits vorhandenen „guten Gründe“ für eine Einnahme zu stärken.

-

Motivational Interviewing ist eine taugliche, evidenzbasierte Methode der Gesprächsführung zum Erreichen dieser Ziele.

In Einklang mit dem biopsychosozialen Modell der Suchtgenese ist die Veränderung einer Suchtproblematik dadurch möglich, dass an biologischen (Pharmakotherapie), psychologischen (Psychotherapie) und/oder sozialen Parametern (Soziotherapie, soziale Arbeit) angesetzt wird. Keine dieser drei „Stellgrößen“ kann nach derzeitigem Stand der wissenschaftlich-empirischen Evidenz beanspruchen, der entscheidende Faktor der Suchtentstehung oder der wirksamste Ansatz der Suchtbehandlung zu sein.1 Im Gegenteil: Am sinnvollsten und wirksamsten ist die gezielte, Synergien stiftende Kombination aller drei Behandlungszugänge. Dies wird im Folgenden am Beispiel der Alkoholismusbehandlung dargelegt.

Pharmakologische Alkoholismusbehandlung

Hat sich bei Patienten eine körperliche Alkoholabhängigkeit eingestellt, sollten vor allem mittelschwere und schwere Entzugssymptome pharmakologisch kupiert und gefährliche Entzugskomplikationen (wie Krampfanfälle und Delirien) abgewendet werden.2 In der ambulanten oder stationären Behandlung des Alkoholentzugssyndroms (Entgiftungs- bzw. Entzugsbehandlung, Akutphase) sind Benzodiazepine das Mittel erster Wahl (nur unter stationären Bedingungen alternativ – nicht additiv – auch Clomethiazol), bei deliranten Syndromen kombiniert mit Antipsychotika (insbesondere Butyrophenone wie Haloperidol) und bei erhöhtem Risiko für das Auftreten von Alkoholentzugskrampfanfällen zusätzlich kombiniert mit Antikonvulsiva.2

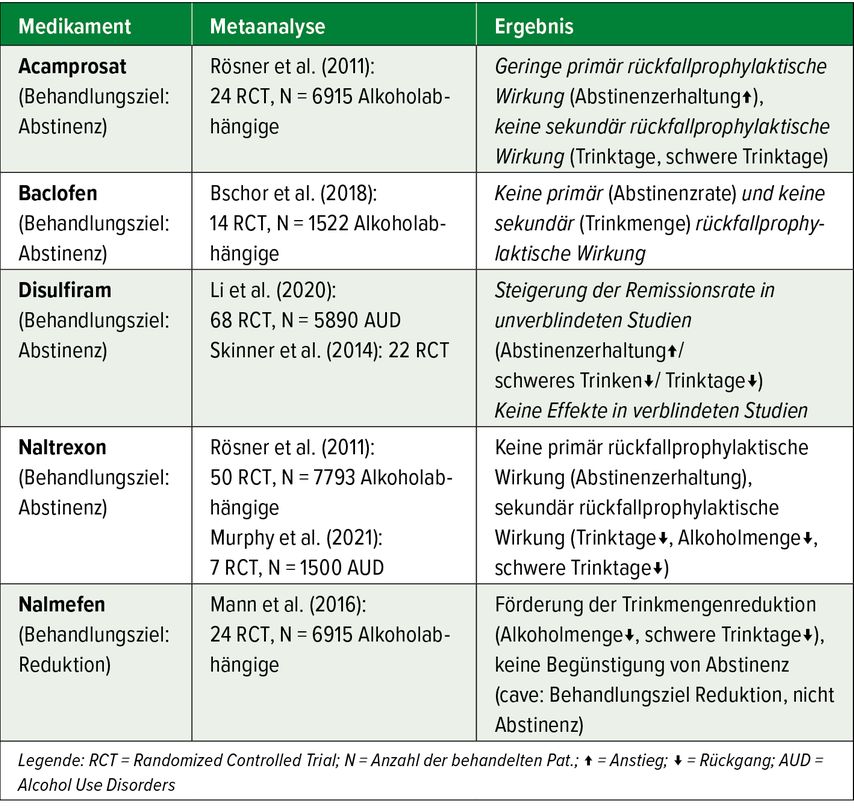

Nach Überwinden des Alkoholentzugssyndroms stellt sich in der anschließenden Postakutphase das viel größere Behandlungsproblem, nämlich das, die erreichte Abstinenz entweder vollständig aufrechtzuerhalten (primäre Rückfallprophylaxe) oder zumindest die (schweren) Trinktage und die konsumierte Alkoholmenge gering zu halten (sekundäre Rückfallprophylaxe). In der pharmakologischen Rückfallprophylaxe sind bislang – mit unterschiedlichem Erfolg – vor allem die in Tabelle 1 zusammengestellten pharmakologischen Substanzen zum Einsatz gekommen: der Glutamatmodulator Acamprosat, das über den GABA-B-Rezeptor wirkende Muskelrelaxans Baclofen, das alkoholaversiv wirksame Disulfiram und die Opioidantagonisten Naltrexon und Nalmefen.3

Vergleicht man in den vorliegenden pharmakologischen Studien die Verum-Placebo-Gruppenunterschiede, stellt man fest, dass von einer alkoholismusbezogenen Pharmakotherapie ein biologischer Add-on-Effekt ergänzend zu (ärztlich-)therapeutischen Gesprächen erwartet werden kann und eine medikamentöse Behandlung ohne diese Gespräche wenig Erfolg verspricht.

Entscheidend ist somit, die pharmakologische Behandlung in ein zugewandtes ärztliches Gespräch einzubinden, das dem Patienten die Bedeutung der Alkoholthematik für sein Leben salient werden lässt, Veränderungsmotivation mobilisiert, positive Veränderungserwartungen induziert und auf Akzeptanz und Einnahmetreue zu einer Medikation hinarbeitet.

Im letzten Punkt liegt ein entscheidendes Problem jeder pharmakologischen Behandlung, nicht nur im Suchtbereich: die mangelnde Medikamenten-Compliance bzw. Medikamenten-Adhärenz. So konstatieren Laufs et al. (2011)4 in einer Literaturübersicht über die Einnahmetreue zu Medikamenten bei diversen chronischen Erkrankungen: „Bei vielen Dauertherapien wurden aber nur Einnahme-Raten um 50% ermittelt“ (S. 1616). In Bezug auf die pharmakologische Behandlung psychischer Störungen stellen Julius et al. (2009)5 in ihrer Studienübersicht Non-Adhärenzraten von 28–52% bei depressiven Störungen, 20–50% bei bipolaren Störungen, 20–72% bei Schizophrenie und 57% bei Angststörungen fest.

Psychotherapeutische Alkoholismusbehandlung

Der Psychotherapie des Alkoholismus kommt v.a. die Aufgabe zu, die Änderungs- und Behandlungsmotivation („ich will“) sowie die Änderungszuversicht des Patienten („ich kann“) zu erhöhen, die Akzeptanz der Erkrankung zu fördern, die Hintergrundproblematik des Suchtverhaltens (wie z.B. psychiatrische Komorbidität, ungünstige Beziehungsmuster, Selbstwertprobleme, Ichfunktionsstörungen u.a.m.) zu erhellen, änderungsförderliche Ressourcen des Patienten zu aktivieren, Angehörige in den Veränderungsprozess zu integrieren, Ausrutschern/Rückfällen vorzubeugen bzw. diese zu bearbeiten u.a.m.

Je nach therapeutischer Ausrichtung (tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch, systemisch, humanistisch) kommen dabei unterschiedliche Interventionen zum Einsatz (z.B. Alkohol-Ablehnungstrainings, Paar-/Familientherapie, Affektregulationsverfahren, Rückfallprophylaxeprogramme etc.), von denen sich viele als wirksam erwiesen haben.6

Pharmakologische und psychotherapeutische Alkoholismusbehandlung: Synergien

Wie erwähnt, kommt der Akzeptanz einer medikamentösen Behandlung und der Einnahmetreue bezüglich der verschriebenen Medikamente für die Wirksamkeit einer Pharmakotherapie erhebliche Bedeutung zu. Die Medikamenten-Adhärenz zu fördern, ist Aufgabe des ärztlichen Gesprächs, und wie wirksam dieses ist, hängt von dessen Qualität ab. Im Folgenden wird dargestellt, wie eine pharmakologische Behandlung durch Nutzung der Behandlungsprinzipien und -methoden des von Miller und Rollnick (2013)7 entwickelten „Motivational Interviewing“ („Motivierende Gesprächsführung“) Erfolg versprechend auf den Weg gebracht werden kann.

Bei Motivational Interviewing (MI) handelt es sich um eine Form der Gesprächsführung, mit der erstens die Tür zur Gesprächsbereitschaft für ein heikles Thema geöffnet, zweitens das Gespräch geschmeidig (i.S.e. Wiener Walzers) geführt und drittens – dies vor allem – die Änderungs-/Behandlungsmotivation (hier: Medikamenten-Adhärenz) gefördert werden soll.8 Voraussetzung für MI ist das Bestreben bzw. die Grundhaltung („spirit“), dem Patienten in folgender Weise gegenüberzutreten: ein partizipatives Miteinander anzustreben („Begegnung auf Augenhöhe“); dem Patienten mit interessierter Neugier hinsichtlich seiner Sichtweise und seiner Überlegungen zu begegnen; Mitgefühl für den Patienten aufzubringen; die Autonomie des Patienten u.a. bei Behandlungszielen und -präferenzen zu wahren. MI fügt sich somit gut in das Prinzip von „Shared Decision Making“ bzw. „Partizipativer Entscheidungsfindung“ ein. Bezogen auf Suchtverhalten, bedeutet dies: Der Patient sollte in der Behandlung Dialogpartner sein und frei prüfen und entscheiden können, ob er „ja“ sagen kann

-

zum Änderungsziel (z.B. Abstinenz, Reduktion, Schadensminderung)

-

zur Art der einzuschlagenden Behandlung (z.B. Pharmakotherapie + kontinuierliche ärztliche Gespräche + …)

-

zur konkreten Ausgestaltung der Behandlung (bezogen auf Pharmakotherapie: welches Medikament, welche Dosierung, welche Inkaufnahme von Nebenwirkungen).

Dies impliziert, den Patienten als „Experten seiner selbst“ anzuerkennen und seine Expertise ganz bewusst einzuholen, denn nur der Patient kann beurteilen,

-

welche guten und schlechten Erfahrungen er mit welcher Art der pharmakologischen Behandlung bereits gesammelt hat,

-

was er sich zumuten kann/will (z.B. Nebenwirkungen der Medikation),

-

wie seine Durchhaltekraft gestärkt werden könnte.

Phasen und Prozesse der Gesprächsführung

In einem Gespräch zur Förderung der Medikamenten-Adhärenz sind aus Sicht des MI vier Phasen zu unterscheiden, die in Tabelle 2 zusammengestellt und anhand beispielhafter Formulierungen verdeutlicht sind.

In der ersten Phase („Engaging“) geht es darum, noch unabhängig vom Thema einer pharmakologischen Behandlung mit dem Patienten in guten Kontakt zu kommen, was u.a. durch eine freundlich-einladende Begrüßung und ernsthaft interessierte Fragen nach seinem Befinden geschehen kann. „Engaging“ bedeutet nicht routinemäßige Freundlichkeit und auch keinen Small Talk. Gutes „Engaging“ zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass dem Patienten das Interesse an seiner Person erkennbar und spürbar wird.

Kern der zweiten Phase („Focusing“) ist die gemeinsame Verständigung über das Thema, das im Mittelpunkt des Gesprächs (oder Gesprächsabschnitts) stehen soll. Hier geht es im vorliegenden Kontext darum, das explizite Einverständnis des Patienten dazu einzuholen, über den Nutzen und die Möglichkeiten einer pharmakotherapeutischen Behandlung seiner Sucht ins Gespräch zu kommen. Ein „Ja“ des Patienten an dieser Stelle ist elementar, denn es geht mit einer inneren Öffnung für diese Behandlungsoption einher. Der Verzicht auf eine explizite Zustimmung des Patienten impliziert die Gefahr, dass er sich innerlich nicht oder nur halbherzig auf diese Behandlungsoption einlässt, ohne dass dies erkennbar wäre. Bei einem guten Arzt-Patient-Verhältnis kann davon ausgegangen werden, dass der Patient bereit ist, eine pharmakologische Behandlung zumindest in Betracht zu ziehen. Sollte sich der Patient bereits an dieser Stelle grundsätzlich ablehnend verhalten, können zumindest seine Vorbehalte durch offene Fragen und Aktives Zuhören (s.u.) verstanden und im weiteren Dialog – unter Vermeidung des in der dritten Phase beschriebenen „Rechthabereflexes“ – eventuell doch noch überwunden werden. Bleibt es bei einem „Nein“ des Patienten, sollte dies im Sinne der Wahrung seiner Autonomie respektiert werden, ohne dem Patienten dabei ein „schlechtes Gefühl“ zu induzieren (Subtext: „Sie sind dem ärztlichen Rat nicht gefolgt und haben eine falsche Entscheidung getroffen.“).

In der dritten Phase („Evoking“) werden dem Patienten – nach einem grundsätzlichen „Ja“ in der zweiten Phase – ärztlicherseits die konkreten medikamentösen Behandlungsoptionen in allen wichtigen Aspekten dargelegt (Wirkung des Medikaments/der Medikamente, potenzielle Nebenwirkungen, Einnahmehäufigkeit und -dauer, ggf. Kosten u.a.m.). Dabei sollte der Patient nicht den Eindruck gewinnen, zu einer Einnahme überredet oder gar übergangen zu werden. Günstig ist es, wenn der Patient die ärztlichen Ausführungen als unaufdringliche Information über weitere Behandlungsoptionen versteht und sich als Gesprächspartner einbezogen fühlt. Zweck der Informationsweitergabe ist nämlich nicht die Information per se („one-way“), sondern die Anregung des Patienten, sich damit auseinanderzusetzen und in einem zweiseitigen Informationsfluss („two-way“) seine Sichtweise und Expertise einzubringen (z.B. seine bisherigen Medikamentenerfahrungen). Informationen werden im MI in der Art eines Sandwichs gegeben und ausgetauscht („Elicit-Provide-Elicit“ oder „Ask-Tell-Ask“), wobei zunächst die Bereitschaft des Patienten zur Informationsaufnahme, seine Vorkenntnisse und seine Informationswünsche eingeholt werden („Elicit“), anschließend die Informationen weitergegeben werden („Provide“) und abschließend die Sichtweise des Patienten zu den Informationen eingeholt wird („Elicit“; z.B.: „Wie denken Sie darüber?“). Tabelle 3 verdeutlicht diese Vorgehensweise.

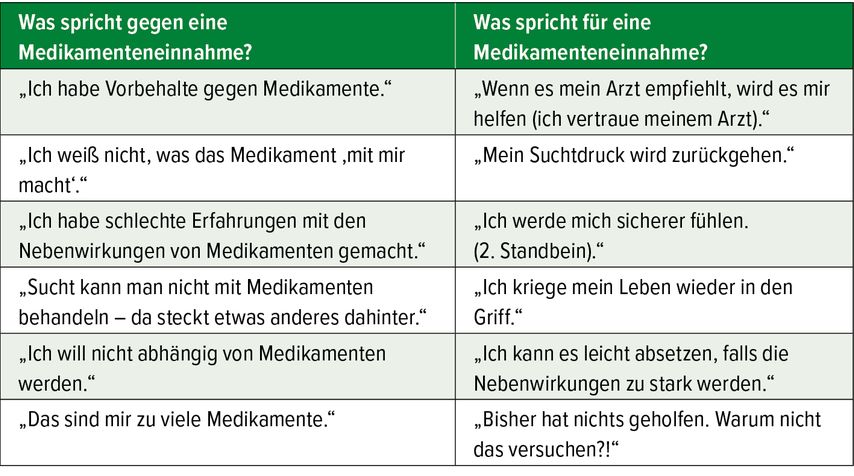

Bei Einlassungen von Patienten auf die Frage „Wie denken Sie darüber?“ (oder „Was sind Ihre Gedanken dazu“ oder „Wie kommen diese Informationen bei Ihnen an?“) wird deutlich werden, dass viele Patienten einer medikamentösen Behandlung zwiespältig gegenüberstehen (siehe Tab. 4 mit beispielhaften Äußerungen). Das heißt, dass auf die Frage „Wie denken Sie darüber?“ sowohl Gründe für als auch solche gegen eine Einnahme zu hören sein werden. Die Kunstfertigkeit des ärztlichen Gesprächs besteht nun darin, die Argumente kontra Einnahme (in der Sprache des MI „sustain talk“) zwar entgegenzunehmen, sie aber nicht zu stärken, sondern den Gründen, die aus Sicht des Patienten für eine medikamentöse Behandlung sprechen (im MI „change talk“), Gewicht zu verleihen, indem sie durch offene Fragen und Aktives Zuhören genauer erkundet werden (s.u.). Dabei stellt es eine besondere Herausforderung dar, dem natürlichen Helferimpuls zu widerstehen, Patienten mit guten Argumenten von der Medikamenteneinnahme überzeugen zu wollen („Wenn Sie dieses Medikament einnähmen, würde Ihr Suchtdruck zurückgehen“). Diese Tendenz wird im MI als „Rechthabereflex“ („righting reflex“; „Das ist Ihr Problem – und hier ist die Lösung“) bezeichnet. Der Rechthabereflex hat nämlich eine paradoxe Wirkung: Der Patient fühlt seine Entscheidungsfreiheit bedroht, geht in Widerstand und schlägt sich auf die andere Seite der Ambivalenz: die der Nichtveränderung („sustain talk“; Patient: „Ein Medikament wird das nicht schaffen!“). Eminent wichtig ist es deshalb, dass die guten Argumente pro Medikamenteneinnahme aus dem Mund des Patienten (= „change talk“) und nicht aus dem des Arztes kommen. Denn wer selbst die Argumente für eine Veränderung vorbringt, „redet sich in die Veränderung hinein“ und geht eine innere Selbstverpflichtung gegenüber den eigenen Argumenten ein, wie eine Vielzahl sozialpsychologischer Experimente zeigt.7

Wie zuvor angesprochen, sind zur Förderung der Entscheidung pro Medikamenteneinnahme offene Fragen und Aktives Zuhören zwei nützliche Gesprächsmethoden. Offene, nicht durch „ja“ oder „nein“ bzw. ein einziges anderes Wort beantwortbare Fragen zur Förderung der Bereitschaft zu einer Medikamenteneinnahme (somit „change talk“) können z.B. lauten: „Wie denken Sie darüber, ein Medikament zur Unterstützung Ihrer Abstinenz (des kontrollierten Trinkens) einzunehmen?“ „Welchen Nutzen könnte eine medikamentöse Unterstützung Ihrer Alkoholbehandlung haben?“ „Was würden Sie sich von einem Medikament gegen Ihre Alkoholabhängigkeit wünschen?“ Offene Fragen können durch aktives Zuhören aufgegriffen und dadurch könnte die Patientenantwort sukzessive vertieft werden, wie im Kasten anhand eines Beispiels demonstriert. „Aktives Zuhören“ bedeutet, „ganz Ohr zu sein“ und das Verstandene möglichst in vertiefter Form zurückzumelden – gerade auch die emotionalen Zwischentöne („dem anderen aus dem Herzen sprechen“). Die Führung liegt beim Patienten, auf „eigenen Senf“ wird verzichtet. Beispiel: Patient: „Ich vertrage eine Menge. Ich stehe auch dann noch auf den Beinen, wenn andere schon längst unter dem Tisch liegen.“ Ärztin: „Sie sind stolz auf Ihre Trinkfestigkeit.“

In der vierten Phase („Planning“) wird – erneut zusammen mit dem Patienten – die genaue Medikamenteneinnahme geplant (u.a. Zeitpunkte, Häufigkeit, Rahmenbedingungen [z.B. vor/während des Essens]), es werden Möglichkeiten zur verlässlichen Einnahme besprochen und der Umgang mit potenziellen Nebenwirkungen (und ggf. anderen Hindernissen) wird durchdacht. Auch dieser Gesprächsabschnitt vollzieht sich nicht in der Haltung, den Patienten „einfach“ mit Einnahmeinformationen zu versorgen („Nehmen Sie das Medikament nach folgendem Schema ein: 1–1–1“), sondern auch die Einnahmeplanung als dialogischen Prozess zu verstehen. Auch in dieser Phase können offene Fragen hilfreich sein, wie etwa: „Wie könnten Sie die Medikamenteneinnahme in Ihren Alltag einbauen, sodass es gut für Sie passt?“ „Welche Vorkehrungen könnten Sie treffen, um die Medikamenteneinnahme nicht zu vergessen?“ „Was könnte schwierig werden?“ „Sie kennen sich am besten. Welche der besprochenen Nebenwirkungen können Sie tolerieren, ohne die Medikamenteneinnahme abzubrechen?“ Und auch hier gilt: Alle Antworten des Patienten sollten durch aktives Zuhören aufgegriffen und vertieft werden.

In Folgeterminen kann die Medikamenteneinnahme mittels ressourcenorientierter offener Fragen begleitet und damit die weitere Einnahmetreue gestärkt werden: „Wie schaffen Sie es, das Medikament so einzunehmen, wie wir es besprochen haben?“ „Wie schaffen Sie es, sich trotz der Nebenwirkungen nicht davon abbringen zu lassen, das Medikament konsequent einzunehmen?“ Förderlich ist es, den Blick auf die Stärken und Fortschritte des Patienten statt auf die Defizite und das Misslingen zu richten. Und schließlich ist es von großer Bedeutung, nicht mit Anerkennung zu sparen, d.h. dem Patienten für die Einnahme spürbare Wertschätzung entgegenzubringen. Die Wertschätzung kann sich auf kleine und große Fortschritte und ebenso auf Fähigkeiten, Einstellungen, Eigenschaften, Werte, Anstrengungen bzw. Bemühungen beziehen. Zwei Beispiele: „Sie sind jemand, der konsequent seinem Vorsatz [das Medikament einzunehmen] treu bleibt.“ „Ich ziehe den Hut vor Ihnen: Jetzt haben Sie das Medikament schon zwei Wochen so eingenommen, wie wir es besprochen hatten – trotz der Nebenwirkungen.“

Über die vier Phasen der Gesprächsführung hinweg bleibt zusammenfassend festzuhalten: Es geht in einem Gespräch zur Förderung der Akzeptanz und Einnahmetreue bezüglich einer Medikation darum, das Für und Wider einer pharmakologischen Behandlung zusammen mit dem Patienten abzuwägen, die Motive pro Einnahme zu stärken, Vorbehalte (z.B. bzgl. Nebenwirkungen) ernst zu nehmen, in allen Schritten der Behandlung (z.B. Medikamentenauswahl und Dosisgestaltung) den Patienten als aktiven Partner einzubeziehen und die Patientenautonomie als Ressource statt als Ärgernis der Behandlung anzusehen.

Wirksamkeit von MI zur Förderung der Medikamenten-Adhärenz

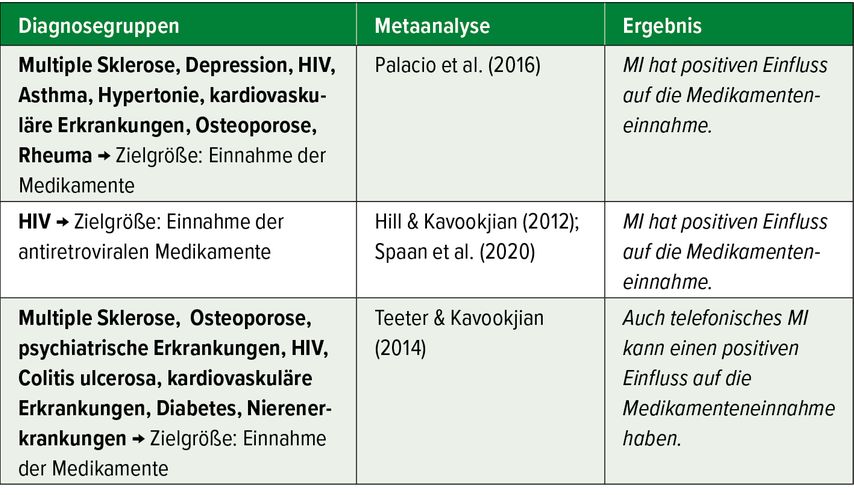

Das zuvor beschriebene Vorgehen, die Medikamenten-Adhärenz durch MI zu fördern, ist nicht nur ein „eleganter“ Weg, um den Patienten aktiv in die Behandlung einzubeziehen und sich nicht im „Ankämpfen“ gegen medikamentenbezogene Widerstände des Patienten zu verlieren und frustriert zurückzuziehen („Dann halt nicht!“). MI erweist sich nach den vorliegenden Metaanalysen vielmehr auch in vielen Krankheitsfeldern (Depressionen und andere psychiatrische Erkrankungen, HIV, Hypertonie, kardiovaskuläre Erkrankungen, Multiple Sklerose, Asthma, Osteoporose, Rheuma, Colitis ulcerosa, Diabetes, Nierenerkrankungen) als nachweislich wirksames Verfahren, um die Medikamenten-Adhärenz zu fördern und damit ungünstige Krankheitsverläufe zu verhindern (vgl. Tab. 5).

Kombination von aktivem Zuhören und offenen Fragen (Beispiel)

Eine opioidsubstituierte Patientin drückt gegenüber der Ärztin den Wunsch aus, die tägliche Substitutvergabe zu beenden und auf eine monatliche Depotspritze umgestellt zu werden, da sie nach Jahrzehnten erstmals wieder mit ihren Eltern in Urlaub fahren möchte und die Eltern nicht mitbekommen sollen, dass sie immer noch heroinabhängig ist. Der Anfang des Gesprächs gestaltet sich wie folgt (AZ = aktives Zuhören):

Pat.: „Ich würde gerne nach nun 20 Jahren wieder einmal mit meinen Eltern in Urlaub fahren können.“

Ärztin: „Ihre Eltern sind Ihnen wichtig.“ (AZ)

Pat.: „Klar.“

Ärztin: „Und Sie möchten Ihre Eltern nicht wieder enttäuschen.“ (AZ)

Pat.: „Auf keinen Fall. Das kann ich meiner Mutter nicht mehr antun. Die stirbt an Kummer.“

Ärztin: „Sie haben Ihr viel Leid zugefügt.“ (AZ)

Pat.: „Furchtbar viel.“

Ärztin: „Da gibt es einiges gutzumachen.“ (AZ)

Pat.: „Wenn ich das nur könnte.“

Ärztin: „Wie könnte es klingen, wenn Sie Ihrer Mutter mitteilen wollten, dass Sie gerne etwas wiedergutmachen würden?“(Offene Frage)

→ Pat. fühlt sich gehört, verstanden und respektiert – und setzt sich innerlich tiefergehend mit dem Verhältnis zu ihren Eltern und ihrem Opiatkonsum auseinander

Literatur:

1 Room R: Neuropsychopharmacology 2021; 46: 1712 2 Kiefer F et al.: S3-Leitlinie Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen. 2. Aufl. Springer, 2021 3 Koopmann A: PSYCH up2date 2020; 14: 307-22 4 Laufs U et al.: Deutsche Medizinische Wochenschrift 2011; 136: 1616-21 5 Julius RJ et al.: J Psychiatr Pract 2009; 15: 34-44 6 Heather N et al.: A summary of the review of the effectiveness of treatment for alcohol problems. London: National Treatment Agency for Substance Misuse 2006 7 Miller WR, Rollnick S: Motivational interviewing. Helping people change. 3rd ed. Guilford, 2013 8 Körkel J: Suchttherapie 2012; 13: 108-18

Das könnte Sie auch interessieren:

Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten

In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...