Psychedelika als Therapie – Perspektiven der Systemtheorie

Autor:

Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter

Bertalanffy Zentrum für das Studium der Systemwissenschaften

Wien

E-Mail: felix.tretter@bcsss.org

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der therapeutische Einsatz von Psychedelika, wie vor allem Psilocybin, aber auch Lysergsäurediethylamid (LSD), ist von zunehmendem wissenschaftlich-therapeutischem Interesse. Im Fokus steht dabei die Option, dass beim Konsum dieser Substanzen in nur geringen Dosen (z.B. 20µg LSD), etwa bei depressiven Syndromen, eine anhaltende psychische Zustandsverbesserung eintreten kann.1-3

Drogen, Gehirn und Geist – neurophilosophische Aspekte

Vor allem aus dem subkulturellen Bereich des rekreationellen Gebrauchs von Psychadelika sind Komplikationen, etwa in Form länger währender paranoid-halluzinatorischer Syndrome, bekannt.4,5 Diese Stoffe können also offensichtlich psychopathologisch relevante Kipp-Phänomene zwischen verschiedenen psychischen Ordnungen bewirken.

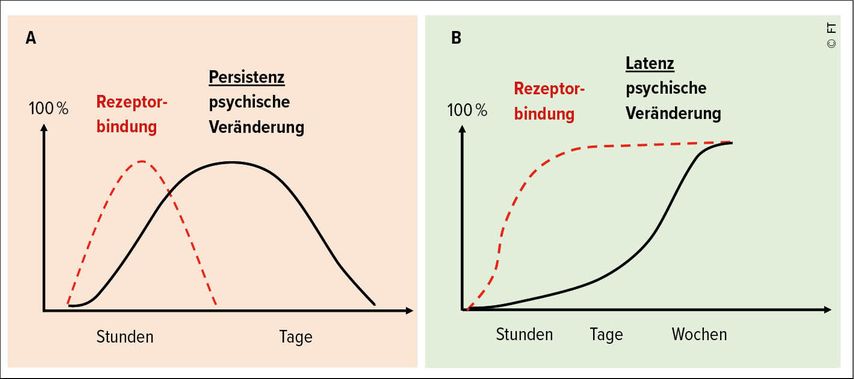

Dabei ist grundlegend der unterschiedliche Zeitlauf der betreffenden Gehirnprozesse und der psychischen Prozesse beachtenswert, nämlich die rasche Rezeptorassoziation und -dissoziation von LSD (bzw. Psilocybin) bei Persistenz des veränderten Bewusstseinszustands (Abb.1a). Hinzu kommt, dass typische Antipsychotika, die bei solchen Psychosen oft therapeutisch verwendet werden, wie etwa Dopamin-D2-Rezeptor-Antagonisten wie Haloperidol, zeitverzögert wirken – die Rezeptorbesetzung ist nach oraler Applikation nach einer oder ein paar Stunden erreicht, die Wirkung tritt aber erst mehrere Stunden bis einige Tage später ein (Abb.1b6). Es liegt also, neurophilosophisch betrachtet, eine Gehirn-Geist-Differenz vor, die als Qualia-Problem bezeichnet wird und eine konsistente theoretische Reduktion des Psychischen auf dasGehirn erschwert und somit einen methodologischen Dualismus rechtfertigt.7,8

Abb. 1: Semiquantitatives Schema zur Differenz der Dynamik neurobiologischer und psychologischer Phänomene. Das Beispiel der Psychedelika-Psychose (A) und deren Pharmakotherapie (B)

Die beiden für die theoretische Neuropsychiatrie interessanten Aspekte sind also die raschen und anhaltenden Ordnungsübergänge des Psychischen und das Fehlen einer dazu isomorphen neurobiologischen Erklärung, die diese Dynamik abbildet. Daher könnte die Systemtheorie ein fruchtbarer – wegen ihrer Abstraktheit – „supradisziplinärer“ und damit integrativer Verstehensansatz sein.

Systemwissenschaft – mehr als nur eine Theorie

Systemwissenschaft lässt sich als die Gesamtheit wesentlicher Methoden und Modelle von Systemtheorien und -praktiken charakterisieren (ISSS 20209). Systemwissenschaft ist mathematisch abstrakt interdisziplinär und demnach „supradisziplinär“ positioniert und dient als theoretisches „Framing“ für verschiedenste Wissenschaften. Wie jede Wissenschaft kann nämlich die Systemwissenschaft durch typische abstrakte Begriffe charakterisiert werden: „System“ als gegliedertes Ganzes oder „Netzwerk“ als Gefüge von relationierten Elementen, „Funktion“ als Art der Aktivität des Systems, „Struktur“ als Beziehungsgefüge, „Dynamik“ als Prozesscharakteristik bzw. Form der Zustandsveränderung, „Gleichgewicht“ als Ergebnis von antagonistisch organisierten Kräften usw.

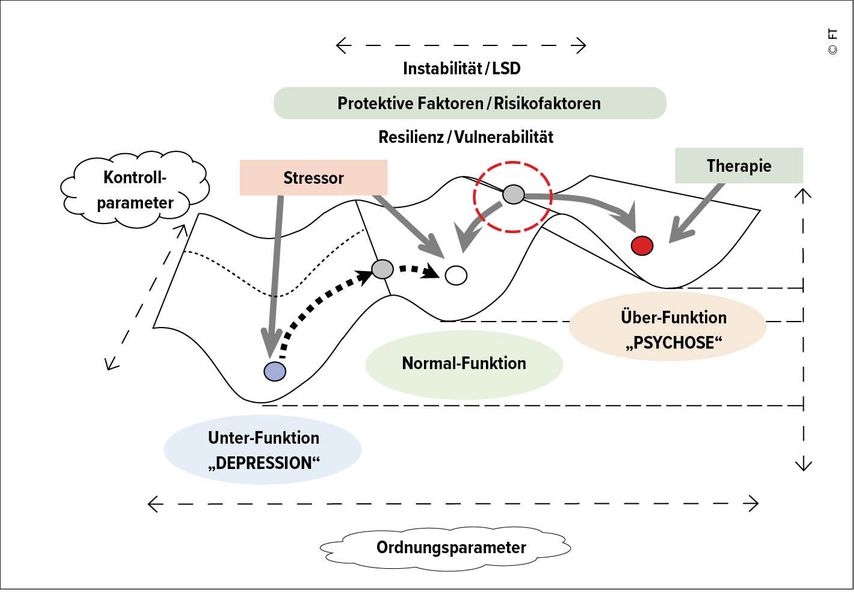

In diesem Kontext kann die Synergetik als eine besonders erfolgreiche Form einer Systemtheorie mit dem Grundmodell der „Potenziallandschaft“10 heuristisch fruchtbare interdisziplinäre „Brückenkonzepte“ anbieten. Das mathematische Konzept der Potenziallandschaft kann nämlich als Raum aller Aufenthaltsorte des Systemzustands verstanden werden. Das lässt sich als Landschaft mit Hügeln und Tälern (Tischtuchfalten), in der sich eine Kugel bewegt, visualisieren (Abb.2).

Abb. 2: Neuropsychopathologie im Systemmodell der Synergetik mit nicht linearen Übergängen zwischen Unter-, Normal- und Überfunktionen des neuropsychischen Systems (Erläuterung im Text)

Die Gestalt der Landschaft wird durch „Kontrollparameter“ geprägt, mit Effekten auf die schützende Resilienz (bzw. gefährdende Vulnerabilität) des Systems und einer entsprechenden Dynamik, die auch durch strukturgebende „Ordnungsparameter“ beeinflusst wird. In diesem Bild können Psychedelika (z.B. LSD) als neurochemischer Stressor mit Potenzial zur Neuordnung des Erlebnisnetzwerks (z.B. affektiv-kognitive Schemata) bzw. des Gehirnnetzwerks über hochpotente Attraktoren wirken: Im Fall des depressiven Grundzustands tritt als Effekt eine Normalisierung auf, während bei einem durch Risikofaktoren geprägten vulnerablen Normalzustand – nach kritischen Fluktuationen bei hoher Aktivierung – eine psychotische Entgleisung eintreten kann (Abb.2). Das soll im Folgenden psychopathologisch und neurobiologisch unter Nutzung einer jeweiligen Netzwerkperspektive detaillierter betrachtet werden.

Psychopathologie im systemischen Netzwerkkonzept

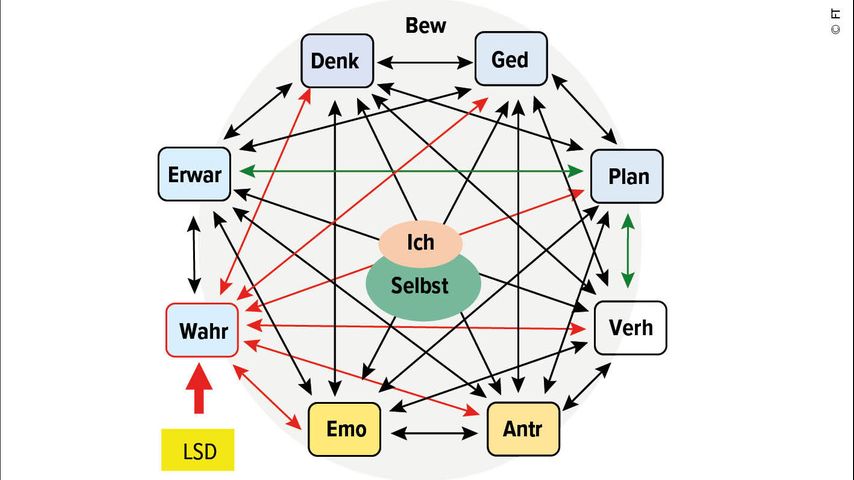

Die erwähnten signifikanten psychotropen Effekte von Psychedelika – etwa Halluzinationen – stellen sich als veränderte Ordnungen des psychischen Funktionierens dar: Fluoreszierende Farben, Formverzerrungen, Bewegungsillusionen usw. führen zu Perturbationen der übrigen Erlebnisbereiche wie Denken, Gedächtnis, Verhalten, Affekte usw., die allgemein als voneinander „dissoziiert“ bezeichnet werden können. Diese sonst listenartig angeführten Störungen der psychischen Funktionszustände werden hier als Netzwerk aufgefasst (Abb.311, 12). Das sind also im Allgemeinen Veränderungen des Bewusstseins (Bew) und im Besonderen der Wahrnehmung (Wahr), der Erwartung (Erwar), des Denkens (Denk), des Gedächtnisses (Ged), des Planens (Plan), des Verhaltens (Verh), des Antriebs (Antr), der Emotionen (Emo), des Ichs und des Selbst. Demnach wird verständlich, dass LSD-induzierte Halluzinationen eine Vielzahl von Netzwerkstörungen anderer psychischer Funktionen als Koaktiverung oder als Hemmung erzeugen können, wobei einzelne dieser Funktionen dissoziiert oder, wie der Denkablauf selbst, perturbiert sein können.

Abb. 3: Die Psyche als System unter Einwirkung von LSD-induzierten Wahrnehmungs- und anderen Erlebnisveränderungen (Erläuterung im Text)

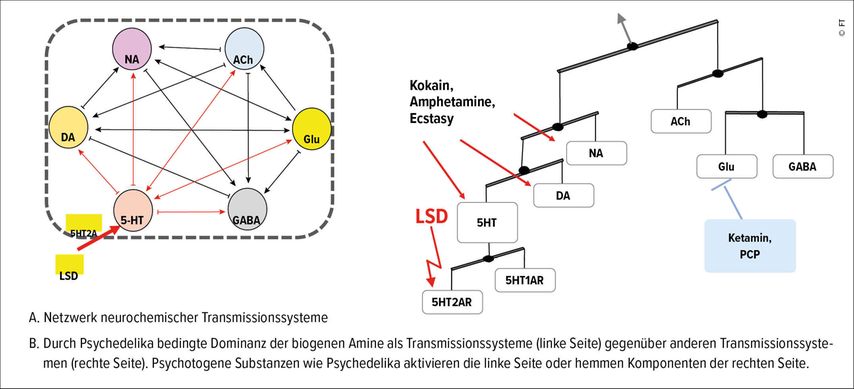

Die neurochemische Matrix als dynamisches System

Auch in der Neurobiologie, hier mit Fokus auf die Halluzinogen-relevanten 5HT2A-Rezeptoren des Serotoninsystems (5HT), ist ein einfaches qualitativ-heuristisches neurochemisches Netzwerkmodell nützlich, das die Wechselwirkungen zwischen Serotonin, Noradrenalin (NA), Dopamin (DA) und auch anderen Transmittersystemen wie Acetylcholin (Ach), Glutamat (Glu) und Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) im Zusammenhang abbildet und sich über explorative Computersimulationen semiquantitativ analysieren lässt (Abb.4A13,14, vgl.Kringelbach M et al.15). Dieses neurochemische Wirkungsgefüge kann auch zu heuristischen Zwecken in der Metapher eines vielgliedrigen Waagesystems (Mobile) abgebildet werden, anhand dessen sich die relativen Intensitäten der Neurotransmission erörtern lassen. So ist die unter Umständen auftretende psychotische Wirkung von Drogen wie LSD über Aktivierung des Serotoninsystems und anderer Transmissionssysteme, aber auch durch Hemmung des Glutamatsystems verstehbar (Abb.4B).

Perspektive

Die wissenschaftliche Erforschung der Psychedelika kann wegen der nicht linearen Dosis-Wirkungs-Beziehungen durch Konzepte der interdisziplinär nützlichen Systemtheorie zu Verständnisfortschritten und zur Wissensintegration führen. Insofern allerdings die Neurobiologie technologiebedingt ein wissenschaftlicher Selbstläufer ist,16 müsste mehr in den Ausbau systemtheoretischer Konzepte in der Psychopathologie investiert werden. Damit sind Konzepte wie die Strukturdynamik17 und die Affekt-Logik18 gemeint. Sie müssten in Verbindung mit psychologischen Konzepten der Selbstorganisation19 zu einer „systemischen Psychopathologie“ weiterentwickelt werden.20 So könnte eine gute Korrespondenz mit neueren neurobiologischen Theorien hergestellt werden.21 Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass der Psychedelikagebrauch seit den 1960er-Jahren eine spirituelle Dimension für manche Menschen bedeutet, sodass anthropologische Fragen im Sinne von „Wer bin ich in dieser Welt?“ aufkommen.

Somit – und unter Rückbezug auf das bio-psycho-soziale Verstehensmodell – ist der Mensch mehr als nur sein Gehirn (Homo neurobiologicus), denn er ist knapp gesagt ein situiertes, verkörpertes Geistwesen, für dessen Verständnis nur eine Art „Ökologie der Person“ einen akademischen Rahmen liefern könnte.22

Literatur:

1 Hibicke M et al.: Psychedelics, but not ketamine, produce persistent antidepressant-like effects in a rodent experimental system for the study of depression. ACS Chemical Neuroscience 2020; 11(6): 864-871. DOI: 10.1021/acschemneuro.9b00493 2 Scientific American 2020. Psilocybin treatment for mental health gets legal framework. https://www.scientificamerican.com/article/psilocybin-treatment-for-mental-health-gets-legal-framework/ 3 Fuentes JJ et al.: Therapeutic use of LSD in psychiatry: a systematic review of randomized-controlled clinical trials. Front Psychiatry 2020; 10: 943. DOI:10.3389/fpsyt.2019.00943 4 Hofmann A: LSD. Mein Sorgenkind: die Entdeckung einer „Wunderdroge“. Klett-Cotta, Stuttgart: 2019 5 Täschner K-L: Rausch und Psychose. Kohlhammer, Stuttgart: 1980 6 Stahl SM: Stahl’s illustrated antipsychotics: treating psychosis, mania and depression. Cambridge Univ Press, Cambridge: 2010 7 Tretter F, Grünhut C: Ist das Gehirn der Geist? Hogrefe, Göttingen: 2010 8 Northoff G: Minding the brain: a guide to philosophy and neuroscience. Red Globe Press, London: 2014 9 ISSS, 2020. International Society for the Systems Sciences. https://www.isss.org/home/ 10 Haken H: Erfolgsgeheimnisse der Natur. Synergetik: Die Lehre von Zusammenwirken. Rowohlt, Reinbek – Hamburg: 1995 11 Borsboom D: A network theory of mental disorders. World Psychiatry 2017; 16(1): 5-13. Published online 2017. doi:10.1002/wps.20375 12 Tretter F, Löffler-Stastka H: Steps toward an integrative clinical systems psychology. Front Psychol 2018; 9: 1616. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01616 13 Tretter F, Gebicke-Haerter PJ, Mendoza ER, Winterer G (Ed): Systems biology in psychiatric research: from high-throughput data to mathematical modeling. Wiley, Weinheim: 2010 14 Qi Z , Tretter F, Voit EO: A heuristic model of alcohol dependence. PLoS One 2014; 9(3): e92221. Published online 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0092221 15 Kringelbach ML et al.: Dynamic coupling of whole-brain neuronal and neurotransmitter systems. Proceedings of the National Academy of Sciences 2020; 117(17): 9566-9576. DOI:10.1073/pnas.1921475117 16 Tretter F et al.: Systems Biology in psychiatric research. Wiley, Weinheim: 2010 17 Janzarik W: Strukturdynamik. Enke, Stuttgart: 1988 18 Ciompi L: Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen Affektlogik. 1997 19 Strunk G, Schiepek G: Systemische Psychologie. Springer, Berlin: 2006 20 Tretter F, Löffler-Stastka H: Steps toward an integrative clinical systems psychology. Front Psychol 2018; 9: 1616. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01616 21 Friston K: The free-energy principle: a unified brain theory? Nat Rev Neurosci 2010; 11(2), 127-38 22 Tretter F: Ökologie der Person. Pabst, Lengerich: 2008

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) in der Neuropsychopharmakologie: von der Theorie zur klinischen Routine

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) verbindet angewandte Pharmakokinetik mit der klinischen Praxis und stellt damit ein wertvolles Instrument der Präzisionsmedizin dar. Absorption, ...

Neuropsychologische Profile des Autismus im Erwachsenenalter: Kriterien im Hinblick auf gutachterliche Verfahren

«Hochfunktionale» Autist:innen wie Asperger-Autist:innen können trotz ihres Leidensdrucks ein unauffälliges Dasein führen. Dies kann sich sowohl in unauffälligen neuropsychologischen ...

Ketamin-augmentierte Psychotherapie

Das schnell wirksame Antidepressivum (S-)Ketamin wird bei therapieresistenten Patient:innen effektiv eingesetzt. Als zentrale Komponente eines biphasischen Wirkmechanismus wird für ...