Ein Modell für eine zukünftige Präzisionspsychiatrie?

Autorin:

PD Dr. Frauke Schultze-Lutter, Dipl.-Psych.

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

LVR-Klinikum Düsseldorf

Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

E-Mail: frauke.schultze-lutter@lvr.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Signifikante Verzögerungen in der Behandlung von Frühstadien von Psychosen stellen eine große Belastung dar, selbst wenn frühzeitig Hilfe gesucht wird. In der Regel geht der Erstmanifestation eine ca. 5-jährige Prodromalphase voraus. Diese bietet einen guten Ausgangspunkt für eine indizierte Prävention. Zu deren Zweck wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten Kriterien entwickelt, die gegenüber dem Psychoserisiko in der Allgemeinbevölkerung bei Betroffenen in klinischen Stichproben ein etwa 300-fach erhöhtes Psychoserisiko anzeigen.

Keypoints

-

Die klinischen Hochrisikokriterien für Psychosen sind mit durchschnittlichen Übergangsraten in eine psychotische Erstepisode von 30–50% binnen drei Jahren assoziiert.

-

Vor allem klinische Hochrisikokriterien, die auf attenuierten und kurzen, spontan remittierenden Positivsymptomen sowie feinen, selbsterlebten Störungen in Denkprozessen beruhen, zeigen bereits ausreichend Evidenz zum Einsatz in der Praxis.

-

Zur Erhöhung der Vorhersagepräzision für verschiedene Ausgänge im Einzelfall wurden maschinelle Lernalgorithmen basierend auf weiteren klinischen, demografischen, neurokognitiven und biogenetischen Daten entwickelt.

-

Die daraus resultierenden Risikoprofile werden in Zukunft eine stratifizierte Intervention ermöglichen, die den Nutzen maximiert und die Kosten und negativen Therapiefolgen minimiert.

Trotz der Fortschritte in der Behandlung psychotischer Störungen verursachen diese nach ihrer Erstmanifestation weiterhin enorme Kosten und Belastungen. Die Prävention wird deshalb als wichtige Maßnahme zur Reduktion ihrer hohen Gesamtbelastungen angesehen.1

Der Ersterkrankungsgipfel von Psychosen liegt im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Bei etwa 98% der Patient:innen geht diesem ein durchschnittlich fünf Jahre dauerndes Prodromalstadium voraus, in dem sich bereits Funktionseinbußen entwickeln. Etwa ein Drittel der Betroffenen sucht Hilfe, oftmals ohne dass die beginnende Psychose als solche erkannt wird.5,14

Welchen Nutzen bringt die indizierte Prävention?

Dieses lange Prodrom ermöglicht eine indizierte Prävention mit dem Ziel, nicht nur die Erstepisode zu verhindern oder zumindest abzumildern, sondern auch die aktuellen Beschwerden zu reduzieren. Ebenso soll persistierenden Funktionseinbußen entgegengewirkt werden, um so die Gesamtprognose zu verbessern.12

Ein indizierter Präventionsansatz wird aus verschiedenen Gründen verfolgt. Einerseits weil die jährliche Inzidenz von Psychosen von 0,01–0,035% gering ist. Andererseits fehlen ausreichende ätiologische Kenntnisse und Risikofaktoren mit ausreichend großen Effektstärken. Zudem gibt es keine spezifischen, gut verträglichen und breit bei symptomfreien Personen anwendbaren Interventionen für Psychosen. Universelle und selektive Präventionsansätze erscheinen daher nicht geeignet.12

Klinische Hochrisikokriterien von Psychosen

Für die indizierte Prävention wurden in den letzten 30 Jahren klinische Hochrisikokriterien (engl.: „clinical high-risk“, CHR) entwickelt, um hinreichend valide Anzeichen für eine beginnende Psychose zu ermitteln:5,12

-

drei Kriterien für ein ultrahohes Risiko (engl.: „ultra-high risk“, UHR), die entwickelt wurden, um ein unmittelbares Psychoserisiko innerhalb der nächsten 12 Monate zu erkennen,

und

-

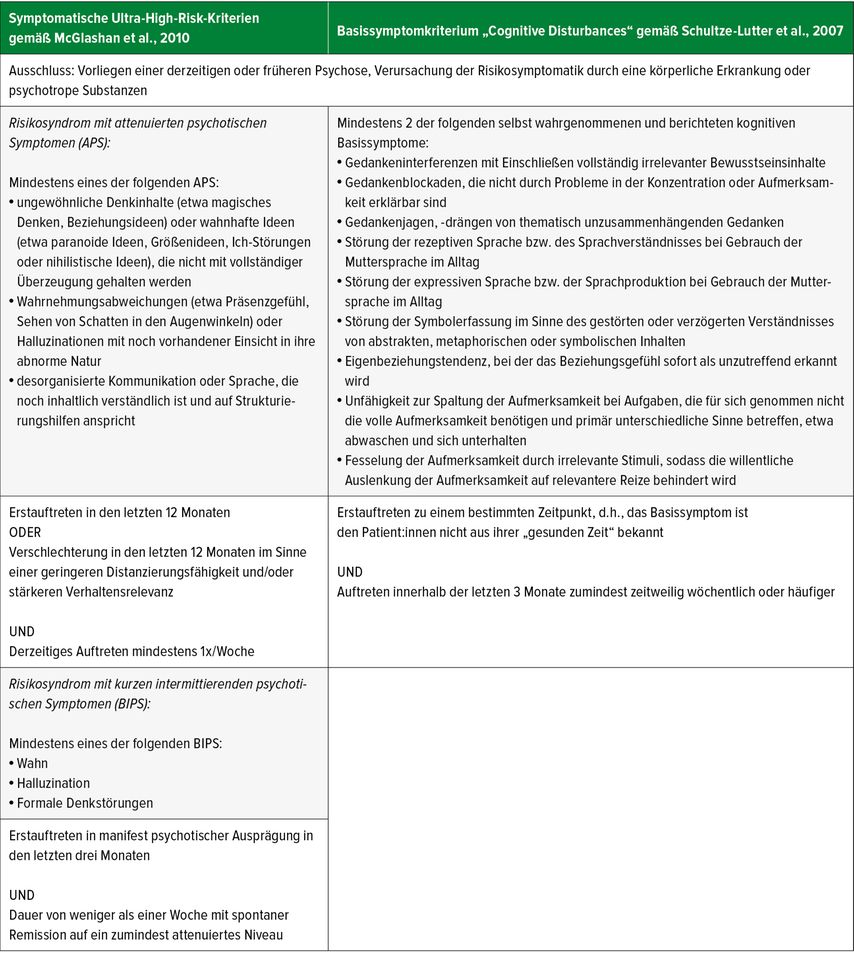

zwei Basissymptomkriterien auf der Grundlage subtiler, subjektiver Störungen von kognitiven und perzeptiven Prozessen zur frühestmöglichen Erkennung des Psychoserisikos (Tab.1, Abb. 1).

Tab. 1: Kurzdefinition der für die Praxis empfohlenen klinischen Hochrisikokriterien nach Schultze-Lutter et al., 201512

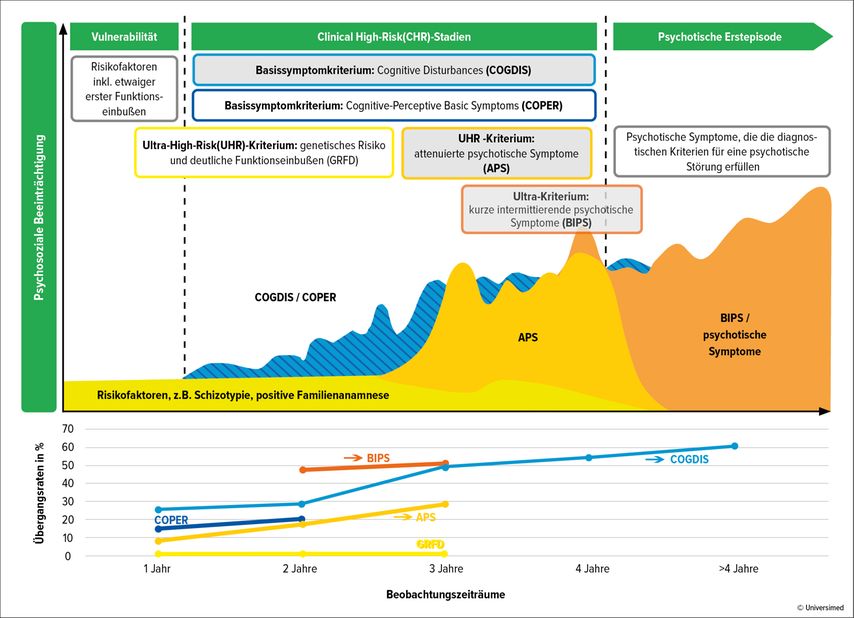

Von diesen fünf Kriterien zeigten drei, die je nach Kriterium mit Übergangsraten in eine Psychose von 30–50% innerhalb von drei Jahren in klinischen Stichproben aus Spezialambulanzen verbunden waren (Abb. 1), hinreichend Evidenz für den Einsatz in der klinischen Praxis.12

Abb. 1: Modell der CHR-Kriterien im Frühverlauf von Psychosen und deren mittlere Übergangsraten zu Zeitpunkten mit mindestens zwei vorliegenden Studien (nach Schultze-Lutter F, 2015). Für diese drei Kriterien (grau unterlegt bzw. mit Pfeil gekennzeichnet), Basissymptomkriterium: Cognitive Disturbances (COGDIS), Ultrahohes-Risiko(UHR)-Kriterium: attenuierte psychotische Symptome (APS), Ultra-Kritierium: kurze intermittierende psychotische Symptome (BIPS), wird die Evidenz als ausreichend für eine Empfehlung für die klinische Praxis angesehen4

In einer großen schweizerischen Allgemeinbevölkerung (N=2683, Alter 16–40 Jahre) zeigten diese drei Kriterien zudem eine niedrige Punktprävalenz von 1,08%,11 die im Bereich der Punktprävalenz von 0,45% und der Lebenszeitprävalenz von 1,01% von Psychosen in Allgemeinbevölkerungsstudien liegt,6 und eine Übergangsrate in manifeste Psychosen von 11,1% binnen drei Jahren.13 Trotz dieses enormen Fortschritts in der Vorhersage von psychotischen Erstmanifestationen entwickeln viele CHR-Patient:innen kurz- und mittelfristig keine Psychose (Abb.1). Der Verlauf der CHR-Symptomatik ist zudem häufig fluktuierend, und Langzeitstudien mit Katamnesezeiträumen, die zumindest dem durchschnittlich fünfjährigen Prodrom entsprechen, sind nach wie vor äußerst selten. Daher ist der tatsächliche Status von CHR-Patient:innen ohne Übergang häufig unklar und muss je nach Katamnesezeitraum als mehr oder weniger vorläufig betrachtet werden. Dies umso mehr, als ein erheblicher Anteil der Patient:innen mit vermeintlichen Nichtübergängen auch längerfristig unter psychischen Problemen und Funktionseinbußen leidet. Deshalb sind auch andere Ausgänge, v.a. Funktionseinbußen und (Nicht-)Remissionen, in den Mittelpunkt der CHR-Forschung gerückt.15 Zudem wurde argumentiert, dass CHR-Stadien nicht nur als Risikostadium, sondern, ähnlich wie die schizotypische Störung nach ICD, als eigenständiges Syndrom innerhalb des Psychosespektrums mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet werden sollten.8

Personalisierung von Risikoprofilen durch künstliche Intelligenz

Fortschritte bei den Methoden des maschinellen Lernens bzw. der künstlichen Intelligenz (KI) ermöglichen darüber hinaus zunehmend die Abkehr von gruppenbasierten hin zu personalisierten Vorhersagen durch die Verwendung ausgefeilter Klassifizierungsalgorithmen auf der Grundlage demografischer, klinischer und neurokognitiver Daten, die teils durch neurobiologische und genetische Algorithmen ergänzt werden.7,15 Um jedoch die mit neurobiologischen Maßnahmen verbundenen höheren Kosten in Form von Zeit, Geld und Proband:innenbelastung aufzuwiegen und den klinischen Nutzen zu optimieren, sollten darauf basierte Algorithmen wesentlich zur Vorhersagegenauigkeit klinischer Risikomodelle beitragen, bevor sie in die klinische Praxis umgesetzt werden.15

Die meisten Vorhersagealgorithmen fokussierten bisher auf den Übergang und wurden, mit wenigen Ausnahmen (etwa Koutsouleris et al.2), nicht an externen Stichproben validiert.15 Darüber hinaus wurden erste Algorithmen zur Vorhersage funktioneller Beeinträchtigungen entwickelt, die jedoch noch nicht extern validiert wurden, während die (Nicht-)Remission ein noch nicht ausreichend untersuchter Ausgang ist.15 Die Entwicklung und Validierung von Vorhersagealgorithmen für eine Reihe von klinischen Ausgängen sowie für den Behandlungserfolg einzelner Methoden könnten die Prädiktion und die präzise oder personalisierte Prävention in Zukunft systematischer miteinander verbinden (Abb. 2).5,15

Abb. 2: Modell einer umfassenden Strategie zur Behandlung von klinischen Hochrisikozuständen für die Entwicklung einer psychotischen Erstmanifestation (CHR); IM: Interventionsmodul; SIPS: Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes4 zur altersübergreifenden Erhebung der Ultra-High-Risk-Kriterien; SPI-A: Schizophrenia Proneness Instrument, Adult Version10 zur Erfassung der Basissymptomkriterien bei Erwachsenen; SPI-CY: Schizophrenia Proneness Instrument, Child & Youth Version9 zur Erfassung der Basissymptomkriterien bei Kindern und Jugendlichen

Stratifizierte, modulare Intervention auf Basis individueller Risikoprofile

Im Gegensatz zur traditionellen „Eine für alle“-Behandlung bietet ein stratifizierter Interventionsansatz eine breite Palette spezifischer Mechanismen für wirksame Interventionen mit unterschiedlichen Zielen, die sich am individuellen Risikoprofil von Patient:innen orientieren können.3

So zeigte sich bei CHR-Patient:innen etwa, dass kognitive Verhaltenstherapie und integrative psychologische Therapie die Übergangsraten und familienorientierte Therapie die Symptombelastung am besten verringern konnten. Die kognitive Remediation kann einige neurokognitive Leistungen und die soziale Anpassung am besten verbessern.15 Eine modulare Intervention, die auf solchen Befunden aufbaut und auf die individuellen Bedürfnisse und Risiken zugeschnitten werden kann, wird wahrscheinlich die Wirksamkeit, Compliance und das Anhalten des Therapieerfolgs erhöhen und die negativen Behandlungsfolgen minimieren.3

Fazit

Ein solch umfassender CHR-Ansatz (Abb.2) kann als ein Modell für die Präzisionsprävention in der Psychiatrie angesehen werden, dessen Tauglichkeit in der Versorgungspraxis jedoch noch zu überprüfen ist. Um dabei die Kontinuität der Betreuung von CHR-Patient:innen zu gewährleisten, sollte die spezialisierte Prävention in enger Zusammenarbeit zwischen Fachkräften der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Erwachsenenpsychiatrie durchgeführt werden. Zudem sollte der gesamte Prozess von Ethiker:innen und Anti-Stigma-Expert:innen begleitet werden, um unangemessene Beunruhigung, (Selbst-)Stigmatisierung und Diskriminierung zu vermeiden.

Literatur:

1 Castelpietra G et al.: The burden of mental disorders, substance use disorders and self-harm among young people in Europe, 1990-2019. Findings from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Reg Health Eur 2022; 16: 100341 2 Koutsouleris N et al.: Multimodal machine learning workflows for prediction of psychosis in patients with clinical high-risk syndromes and recent-onset depression. JAMA Psychiatry 2021; 78(2): 195-209 3 Martinez-Aran A et al.: Precision psychotherapy. Eur Neuropsychopharmacol 2022; 55: 20-1 4 McGlashan T et al.: The psychosis-risk syndrome. Handbook for diagnosis and follow-up. New York (NY), USA: Oxford University Press, 2010 5 Meisenzahl E et al.: Früherkennung und Prävention von Schizophrenie und anderen Psychosen. Nervenarzt 2020; 91(1): 10-7 6 Moreno-Küstner B et al.: Prevalence of psychotic disorders and its association with methodological issues. A systematic review and meta-analyses. PLoS One 2018; 13(4): e0195687 7 Popovic D et al.: Präzisionspsychiatrie und der Beitrag von Brain Imaging und anderen Biomarkern. Fortschr Neurol Psychiatr 2020; 88(12): 778-85 8 Ruhrmann S et al.: Probably at-risk, but certainly ill-advocating the introduction of a psychosis spectrum disorder in DSM-V. Schizophr Res 2010; 120(1-3): 23-37 9 Schultze-Lutter F et al.: Schizophrenia Proneness Instrument, Child & Youth version (SPI-CY). Rom: ITA, Giovanni Fioriti Editore s.r.l., 2010 10 Schultze-Lutter F et al.: Schizophrenia Proneness Instrument, Adult version (SPI-A). Rom: ITA, Giovanni Fioriti Editore s.r.l., 2007 11 Schultze-Lutter F et al.: Prevalence and clinical relevance of interview-assessed psychosis-risk symptoms in the young adult community. Psychol Med 2018; 48(7): 1167-1178 12 Schultze-Lutter F et al.: EPA guidance on the early detection of clinical high risk states of psychoses. Eur Psychiatry 2015; 30(3): 405-16 13 Schultze-Lutter F et al.: Clinical high-risk of and conversion to psychosis in the community: A 3-year follow-up of a cohort study. Schizophr Res 2021; 228; 616-18 14 von Reventlow HG et al.: Pathways to care in subjects at high risk for psychotic disorders - a European perspective. Schizophr Res 2014; 152(2-3): 400-7 15 Worthington MA et al.: Prediction and prevention in the clinical high-risk for psychosis paradigm: a review of the current status and recommendations for future directions of inquiry. Front Psychiatry 2021; 12: 770774

Das könnte Sie auch interessieren:

Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten

In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...