Können Medikamente Kindern und Jugendlichen mit Autismus helfen?

Autor:

Dr. med. Ronnie Gundelfinger

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Universität Zürich

E-Mail: ronnie.gundelfinger@pukzh.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Es gibt bis heute kein Medikament, das spezifisch für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) entwickelt wurde. Einzelne vielversprechende Substanzen wurden in klinischen Studien eingesetzt. Diese wurden aber wegen unbefriedigender Resultate abgebrochen. Bereits bekannte Mittel werden nun neu auf ihren Effekt bei ASS überprüft.

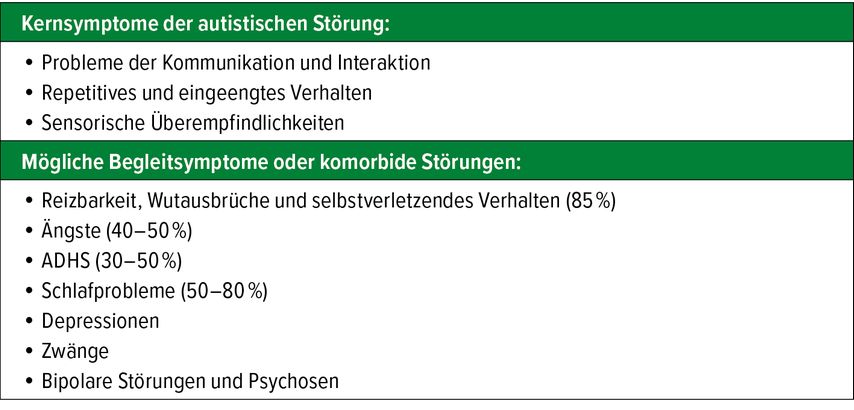

Trotz dieser ernüchternden Situation werden je nach Studie 30–60% der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus mit Medikamenten behandelt. Es gibt nur wenige randomisierte und doppelblind kontrollierte Studien mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Der überwiegende Teil der Behandlungen ist «off-label». Was geht hier vor? Bei der Frage nach einer medikamentösen Behandlung muss zwischen der Kernsymptomatik der autistischen Störung und der häufigen – und oft sehr belastenden – Begleitsymptomatik unterschieden werden (Tab. 1).

Behandlung der Kernsymptome

Zur Behandlung der Probleme der Kommunikation und Interaktion werden seit Jahrzehnten Versuche mit Oxytocin durchgeführt. Die Resultate waren widersprüchlich. Eine grosse, 2021 im «NEJM» publizierte Studie mit 280 Kindern und einer Behandlung über 24 Wochen hatte keine deutliche Verbesserung ergeben (L. Sikich et al.). Das mit Oxytocin eng verwandte Vasopressin wurde in einer Pilotstudie mit 30 Kindern eingesetzt und erzielte dort gewisse Verbesserungen.

Etwas besser ist die Lage im Bereich des stereotypen und repetitiven Verhaltens. Hier zeigen Studien mit Risperidon und Aripiprazol einen gewissen Effekt.

Für die Behandlung der sensorischen Überempfindlichkeit, die im Alltag für die Betroffenen oft das grösste Problem ist, gibt es noch keine Studien. In einzelnen Fällen kann CBD (evtl. auch Cannabis) eine beruhigende und entlastende Wirkung haben.

Behandlung der Begleitsymptome

Am besten untersucht ist der Einsatz von Risperidon und Aripiprazol zur Behandlung von starker Gereiztheit, impulsiven Durchbrüchen mit aggressivem oder autoaggressivem Verhalten oder extremer motorischer Unruhe. Diese häufigen Begleitsymptome bei Kindern mit schwerem Autismus sind oft für Eltern und Schulen extrem belastend und führen manchmal sogar zum Schulausschluss. Die Wirksamkeit der genannten Substanzen ist durch Studien mit autistischen Kindern belegt, sodass sie für diese Indikation auch zugelassen sind. Bei allen medikamentösen Behandlungen von Kindern mit ASS, aber besonders bei Neuroleptika, gilt die Devise «Start low, go slow». Man wählt also eine niedrigere Einstiegsdosis als üblich und steigert auch langsamer als bei nicht autistischen Kindern. Der Grund für dieses vorsichtige Vorgehen ist, dass Kinder mit ASS häufiger unerwünschte Nebenwirkungen zeigen, die ungewöhnliche Symptome hervorbringen können und oft auch besonders stark ausgeprägt sind.

Die weitaus häufigste und manchmal kaum zu kontrollierende Nebenwirkung der Neuroleptika ist die Appetitsteigerung, die zu einer Gewichtszunahme bis hin zu metabolischen Veränderungen im Sinn eines Prädiabetes führen kann. Obwohl klinisch der Eindruck besteht, dass diese Problematik bei Aripiprazol etwas geringer ist als bei Risperidon, zeigen Studien, dass kein signifikanter Unterschied besteht. Die Gewichtszunahme kann so dramatisch sein, dass die Behandlung trotz guten Erfolgs abgebrochen werden muss. Beide Substanzen haben einen sedierenden Effekt und können die Kinder zu müde machen. Risperidon führt häufig zu einer Prolaktinerhöhung, die aber in der Regel keine klinischen Folgen hat.

In der Schweiz kommt manchmal auch das alte Neuroleptikum Pipamperon (Dipiperon) zum Einsatz, zu dem es aber keine Studien gibt und das ein ähnliches Nebenwirkungsprofil hat wie Risperidon und Aripiprazol. Da es relativ schnell wirkt, wird es oft als Reservemedikation verwendet.

Fast genauso häufig sind Schlafstörungen. Die üblichen schlafhygienischen und verhaltenstherapeutischen Methoden greifen vor allem bei jungen Kindern mit ASS zu wenig. Die Schlafstörung betrifft nie nur das Kind, sondern immer die ganze Familie. Die Kinder sind mitten in der Nacht oft stundenlang wach und dabei eventuell sehr laut, was nicht nur die ganze Familie aufweckt, sondern oft auch zu Konflikten mit Nachbarn führt. Ausserdem ist bekannt, dass ungenügender Schlaf das autistische Verhalten der Kinder am nächsten Tag verstärkt.

Es gibt viele Hinweise, dass die Melatoninsekretion bei autistischen Kindern vermindert ist. Melatonin war lange Zeit in der Schweiz nicht als Medikament zugelassen. Einzelne Apotheken haben Tabletten hergestellt und viele Eltern haben es sich im Ausland oder im Internet beschafft. Entwicklungs- und Neuropädiater haben kurz wirksames Melatonin seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, wobei der positive Effekt vor allem die Einschlaflatenz und weniger das nächtliche Erwachen beeinflusste.

Seit 2019 steht ein speziell für autistische Kinder entwickeltes Retard-Präparat zur Verfügung. Slenyto ist von Swissmedic zugelassen und damit in Apotheken verfügbar. Das BAG hat aber bisher die Aufnahme in die Liste der kassenpflichtigen Medikamente abgelehnt. Im Moment wird es evtl. von Zusatzversicherungen oder der IV übernommen. Erste Studien, darunter eine Langzeitstudie über zwei Jahre, zeigen Verbesserungen beim Einschlafen und beim nächtlichen Erwachen sowie eine verlängerte Gesamtschlafdauer ohne signifikante Nebenwirkungen. Bei besserem Schlaf treten am Tag auch weniger Verhaltensauffälligkeiten auf.

Bei ungenügender Wirkung können niedrig dosierte Neuroleptika in einer Abenddosis eingesetzt werden, z.B. Risperidon oder Quetiapin.

Neben diesen zum Teil schon jahrzehntelang verwendeten Medikamenten werden aktuell unzählige Substanzen im Hinblick auf eine mögliche positive Wirkung bei Menschen mit ASS untersucht. Davon verdienen drei eine genauere Beschreibung.

Seit einiger Zeit frei verfügbar ist Cannabidiol (CBD), meist in Form von Cannabidiol-Öl. CBD wird von Neuropädiatern schon seit Jahren zur Behandlung spezifischer Epilepsien im Kindesalter, v.a. beim Dravet-Syndrom, eingesetzt. Dadurch gibt es ein fundiertes Wissen zu Wirkung und Nebenwirkungen. In zwei israelischen Studien wurde CBD bei total 180 autistischen Kindern zwischen 5 und 18 Jahren und Jugendlichen eingesetzt. Dabei zeigte sich bei ca. 50% eine deutliche und bei 30% eine mässige Besserung. Es kam vor allem zu einer Abnahme von Ängsten, aber auch von impulsiven Durchbrüchen sowie zu einer Zunahme des kommunikativen Verhaltens. Auch die Alltagsbelastung der Eltern reduzierte sich deutlich. Nur bei 10% kam es zu einem Behandlungsabbruch, was für Studien mit autistischen Kindern ein niedriger Wert ist.

Es gibt viele Hinweise, dass bei Menschen mit ASS das Verhältnis von exzitatorisch wirksamem Glutamat und inhibitorischer GABA in Richtung eines exzitatorischen Übergewichts im Sinn einer Übererregbarkeit verschoben ist. Das alte Diuretikum Bumetanid kann das Gleichgewicht zwischen Glutamat und GABA über eine Beeinflussung des intrazellulären Chlorids beeinflussen. Die ersten Studien kamen ab 2012 aus Frankreich. Bei der Behandlung mit Bumetanid kam es zu einer Abnahme des autistischen Verhaltens. Auch bei einer Studie mit «eye tracking», mit der das Blickverhalten der Kinder erfasst wurde, kam es zu einer Verbesserung. Seither wurde der positive Effekt von Bumetanid in mehreren Studien bestätigt, wobei es auch eine Studie ohne signifikante Verbesserung gab. Die häufigste Nebenwirkung der Therapie war eine leichte und gut behandelbare Hypokaliämie. Auch bei einer Behandlung über sechs Monate kam es zu keiner Zunahme der unerwünschten Arzneimittelwirkungen.

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Folsäure bei der Entwicklung des ZNS eine wichtige Rolle spielt. Folsäuregaben während der Schwangerschaft reduzieren nicht nur das Risiko für Spina bifida und ähnliche Missbildungen beim Neugeborenen, sondern auch das Risiko für die Geburt eines Kindes mit Autismus. Folsäure hat aber in vielen Körperorganen eine wichtige Funktion. Sie wird durch spezifische Rezeptoren in Organzellen aufgenommen. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass nicht nur autistische Kinder, sondern zum Teil auch ihre Eltern spezifische Antikörper gegen diese Rezeptoren haben. Dadurch wird der Transport der Folsäure in die Zellen stark erschwert. So könnte z.B. trotz normalen Folsäurespiegels im Blut der Mutter zu wenig durch die Plazenta zum Fötus gelangen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass durch Gabe von Folinsäure bei autistischen Kindern eine Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten erreicht werden konnte, ebenso eine Abnahme von repetitivem Verhalten. Zurzeit laufen in den USA zwei grosse Studien zum Effekt von Folinsäure bei autistischen Kindern unterschiedlichen Alters. Vorläufig werden Bumetanid und Folinsäure nur im Rahmen klinischer Studien eingesetzt.

Noch weit weg von einem klinischen Einsatz sind Stammzelltherapien, die in verschiedenen Zentren nur im Rahmen von klinischen Studien durchgeführt werden.

Fazit

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Behandlung autistischer Kinder in erster Linie auf Fördertherapien beruht, wobei intensive und möglichst früh einsetzende verhaltenstherapeutische Programme am besten evaluiert sind. Ein Medikament, das die zentralen Symptome der autistischen Störung beeinflusst, wird von Eltern und Fachpersonen sehnsüchtig erwartet. In der Behandlung der Begleitsymptome, die für Kinder und ihr Umfeld sehr belastend sein können, können Psychopharmaka zu deutlichen Verbesserungen führen.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick

Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...

Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers

In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...

«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie

Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...