10 Grundsätze zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit in der klinischen Praxis

Autor:innen:

Prof. Dr. med. Dr. phil. Manuel Trachsel1–3

Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno4

1 Abteilung Klinische Ethik, Universitätsspital Basel (USB)

2 Abteilung Klinische Ethik, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK)

3 Medizinische Fakultät, Universität Basel

4 Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich (UZH)

E-Mail: manuel.trachsel@usb.ch

Urteilsfähigkeit ist die zentrale Voraussetzung für Selbstbestimmung und informierte Einwilligung. Bei begründeten Zweifeln sind eine orientierende Abklärung und vertiefte Evaluation vorzunehmen. Im vorliegenden Text werden zehn essenzielle rechtliche, ethische und klinische Grundsätze zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit in der klinischen Praxis dargestellt.*

Keypoints

-

Urteilsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln.

-

Urteilsfähigkeit ist die Voraussetzung für Selbstbestimmung und informierte Einwilligung von Patient:innen. Sie wird bei erwachsenen Personen vermutet.

-

Urteilsfähigkeit besteht aus den vier Komponenten Erkenntnisfähigkeit, Wertungsfähigkeit, Fähigkeit zur Willensbildung und Willensumsetzungsfähigkeit.

-

Urteilsunfähigkeit ist eine Zuschreibung von Fachpersonen und beruht sowohl auf medizinischen als auch auf ethisch-normativen Überlegungen.

-

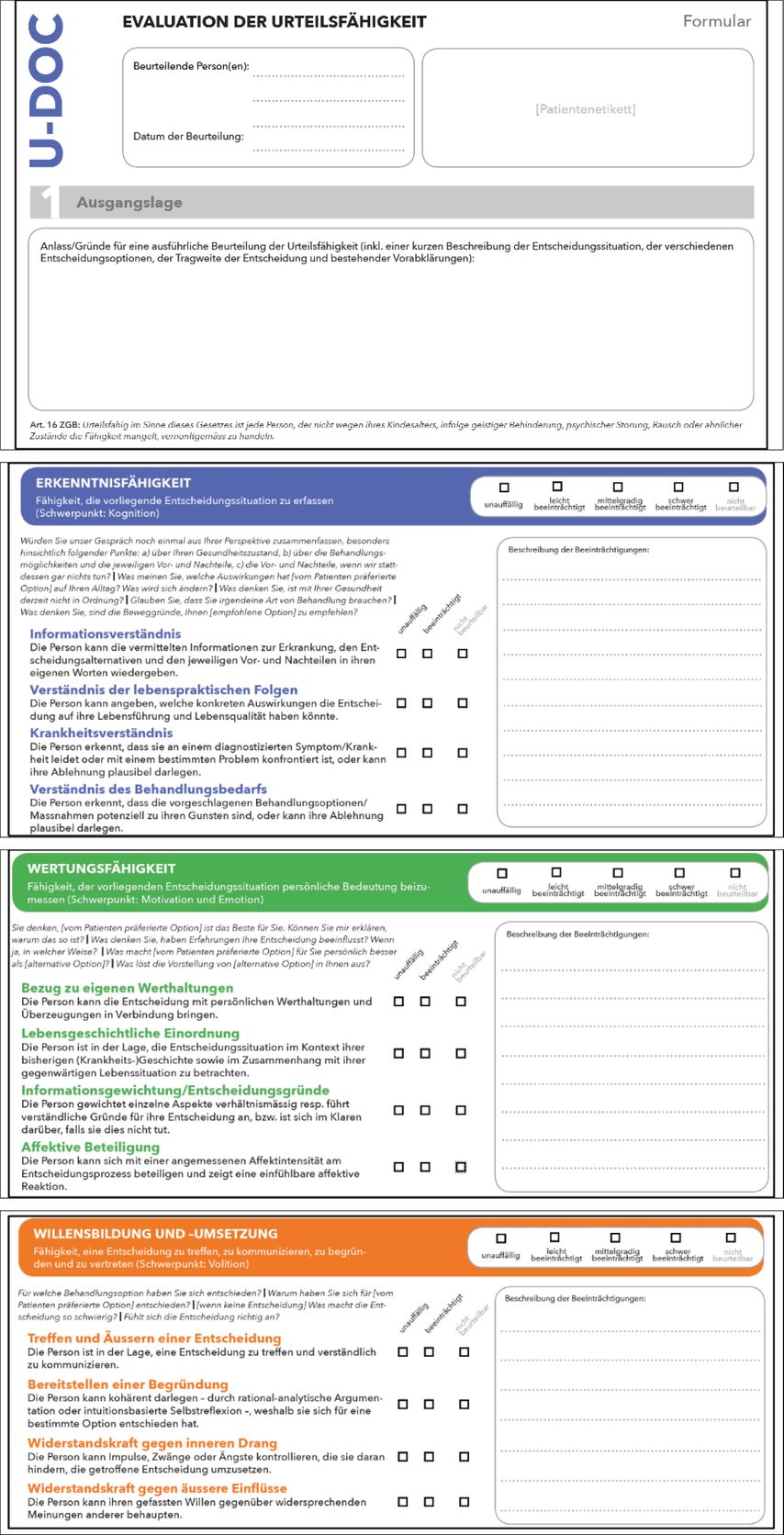

Das Beurteilungsinstrument «U-Doc» kann zur Unterstützung bei der Evaluation und Dokumentation der Urteilsfähigkeit herangezogen werden.

Urteilsfähigkeit und deren fachliche Beurteilung sind von entscheidender Relevanz für eine patientenzentrierte Medizin. Schliesslich stellt die Selbstbestimmung von Patient:innen hier ein elementares ethisches Prinzip dar. Urteilsfähigkeit ist Voraussetzung für die Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung und notwendig für die informierte Einwilligung in eine medizinische Behandlung. Ist eine Person urteilsfähig, kommt ihr die Entscheidungshoheit über die Zustimmung zu einer medizinisch indizierten Behandlung oder deren Ablehnung zu. Ist eine Person jedoch nicht urteilsfähig, so tritt eine allenfalls vorhandene Patientenverfügung in Kraft oder eine rechtliche Vertretungsperson entscheidet gemäss dem mutmasslichen Willen der Person. Bei fehlender Urteilsfähigkeit ist neben dem ethischen Prinzip des Respekts der Autonomie insbesondere das ethische Prinzip des Schutzes und der Fürsorge zu berücksichtigen.

Nicht nur in der somatischen Medizin, sondern gerade auch in der Psychiatrie, wo Patient:innen im Rahmen einer psychischen Erkrankung nicht selten urteilsunfähig sind, ist die gezielte Evaluation der Urteilsfähigkeit wichtig. Denn Urteilsunfähigkeit ist eine «Ultima Ratio»-Voraussetzung für die Durchführung einer Behandlung gegen den Willen einer Person.

10 Grundsätze zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit

Im Folgenden werden zehn rechtliche, ethische und klinische Grundsätze zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit dargestellt. Die Basis dafür bilden die medizinethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) «Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis».1

Grundsatz 1: Urteilsfähigkeit ist die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln.

Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch wird Urteilsfähigkeit wie folgt definiert: «Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln» (Art. 16 ZGB).

Was heisst dies aber konkret? Welche Kriterien erfüllt sein müssen und wie Fachpersonen diese evaluieren können, muss deshalb weiter ausformuliert werden (siehe Grundsätze 4 und 8).

Grundsatz 2: Urteilsfähigkeit wird in der Regel vermutet.

Urteilsfähigkeit wird in der Regel bei erwachsenen Personen vermutet.1 Wenn jedoch begründbare Zweifel an dieser aufkommen, «ist eine orientierende Abklärung und gegebenenfalls vertiefte Evaluation vorzunehmen».1 Solche begründbaren Zweifel können durch psychopathologische Symptome wie formale oder inhaltliche Denkstörungen, fehlende Orientierung oder Störungen des Bewusstseins entstehen. Jedoch können auch Intelligenzminderungen oder Rauschzustände zu Zweifeln an der Urteilsfähigkeit führen.

Grundsatz 3: Bestimmte Diagnosen bedeuten nicht automatisch Urteilsunfähigkeit.

Psychopathologische Symptome wie formale oder inhaltliche Denkstörungen, Halluzinationen, fehlende Orientierung oder Störungen des Bewusstseins sind zwar statistisch gesehen häufiger mit fehlender Urteilsfähigkeit assoziiert. Trotzdem darf von bestimmten Symptomen oder Diagnosen nicht automatisch auf Urteilsunfähigkeit geschlossen werden.

Ausschlaggebend ist, inwieweit solche Zustände die relevanten Kriterien für Urteilsfähigkeit beeinträchtigen (siehe Grundsatz 4). In zahlreichen Studien konnte beispielsweise gezeigt werden, dass eine Mehrheit der Patientinnen und Patienten mit psychischen oder kognitiven Störungen hinsichtlich medizinischer Behandlungsentscheide nach angemessener Aufklärung durchaus urteilsfähig ist.2

Grundsatz 4: Urteilsfähigkeit besteht aus vier Komponenten.

Urteilsfähigkeit setzt sich aus den folgenden vier Komponenten zusammen. Denn diese bestimmen gemeinsam die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln:3

-

Erkenntnisfähigkeit: die Fähigkeit, sich ein adäquates Bild von der Realität zu machen

-

Wertungsfähigkeit: die Fähigkeit zu rationaler Beurteilung und das Vermögen, sich über die Folgen der infrage kommenden Handlung(en) ein vernünftiges Urteil zu bilden

-

Willensbildungsfähigkeit: die Fähigkeit, bei verschiedenen denkbaren Möglichkeiten einen nach aussen wirksamen Willen zu bilden

-

Willensumsetzungsfähigkeit: die Fähigkeit, gemäss gewonnener Einsicht und eigenem Willen zu handeln

Grundsatz 5: Urteilsfähigkeit ist in zeitlicher und sachlicher Hinsicht relativ.

Das «Prinzip der Relativität» besagt, dass die Urteilsfähigkeit immer nur für einen bestimmten Zeitpunkt und für eine bestimmte Entscheidung beurteilt werden kann. Wird einer Person Urteilsunfähigkeit zugeschrieben, so muss gleichzeitig spezifiziert werden, wofür die Person als nicht urteilsfähig beurteilt wird.

Beispielsweise kann eine Person urteilsfähig für alltägliche Entscheidungen hinsichtlich Körperpflege sein, gleichzeitig jedoch hinsichtlich einer komplexen medizinischen Entscheidung als urteilsunfähig beurteilt werden.

Zudem darf die Zuschreibung einer Urteilsunfähigkeit nicht als dauerhaft deklariert werden. Sondern die Urteilsunfähigkeit ist zwingend neu zu evaluieren, wenn Hinweise bestehen, dass sich der Zustand der Person hinsichtlich der relevanten Kriterien verändert hat.

Ausnahmen sind möglich, etwa bei neurodegenerativen Erkrankungen, bei denen eine deutliche Verbesserung unwahrscheinlich ist.

Grundsatz 6: Urteilsfähigkeit kann fluktuieren.

Die Relativität von Urteilsfähigkeit in zeitlicher Hinsicht (Grundsatz 5) impliziert, dass diese über die Zeit fluktuieren kann. Es können kognitive Fluktuationen auftreten, beispielsweise im Rahmen von Demenzerkrankungen, Delirien, Intoxikationen oder Psychosen.4,5 Die kognitive Performanz kann sich dabei innert Tagen, Stunden oder sogar Minuten in beträchtlichem Ausmass verändern.

Neben kognitiven Fluktuationen können emotionale und motivationale Fluktuationen die Fluktuation von Urteilsfähigkeit bedingen, beispielsweise im Rahmen von depressiven und manischen Episoden oder bei emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen.

Bei Fluktuationen der Urteilsfähigkeit ist es entscheidend, den Zeitpunkt ihrer Beurteilung auf einen günstigen Zeitpunkt zu legen.

Grundsatz 7: Entscheidungen einer urteilsfähigen Person müssen nicht vernünftig sein.

Auch wenn Urteilsfähigkeit die Fähigkeit bezeichnet, vernunftgemäss zu handeln (Grundsatz 1), heisst dies nicht, dass eine urteilsfähige Person auch vernunftgemäss handeln muss. Aus Sicht einer Fachperson unvernünftige Entscheidungen wie beispielsweise die Ablehnung von lebenserhaltenden Massnahmen bei einer günstigen langfristigen Prognose können zwar Zweifel an der Urteilsfähigkeit aufkeimen lassen. Urteilsfähigkeit nur auf der Basis der Konsequenzen eines Entscheids zu beurteilen ist jedoch unzulässig. Prägnanter ausgedrückt hat jede urteilsfähige Person im Rahmen unserer liberalen Gesellschaftsordnung das Recht, sich unkonventionell oder sogar unvernünftig zu entscheiden und zu verhalten, solange sie dabei nicht gegen ein Gesetz verstösst. Dies bedeutet, dass bei der Beurteilung von Urteilsfähigkeit exzentrische Positionen und Entscheidungsgründe grundsätzlich zu respektieren sind und eigene Werthaltungen der Fachperson die Beurteilung möglichst wenig beeinflussen sollten.

Grundsatz 8: Beurteilungsinstrumente helfen bei der Evaluation der Urteilsfähigkeit.

Für die Evaluation der notwendigen Kriterien für Urteilsfähigkeit liegen international verschiedene Beurteilungsinstrumente vor, die sich mehrheitlich an den amerikanischen Kriterien orientieren.6 Das bekannteste und meistgenutzte Instrument ist das MacArthur Competence Assessment Tool (MacCAT).7 Solche Instrumente können eine reliable Einschätzung der relevanten Kriterien unterstützen. Keines der verfügbaren Instrumente genügt jedoch alleine; sie sind lediglich als Hilfsmittel zu verstehen. Auch rein kognitive Tests wie die Mini Mental State Examination (MMSE)8 können zwar wichtige Anhaltspunkte hinsichtlich kognitiver Funktionen liefern, sollten jedoch nie als einzige Information zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit dienen.

In Zusammenarbeit mit der SAMW und als Ergänzung zu den publizierten Richtlinien «Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis»1 wurde für die Schweiz ein Leitfaden zur Beurteilung und Dokumentation der Urteilsfähigkeit sowie als Hilfe zur Begründung einer allfälligen Urteilsunfähigkeit entwickelt und validiert – das «U-Doc»9 (siehe Abbildung 1A–D). Das «U-Doc» liegt auf Deutsch, Englisch und Französisch vor und kann kostenlos als bearbeitbares PDF heruntergeladen werden: www.unispital-basel.ch/medizinische-direktion/klinische-ethik .

Abb. 1: A) Übersichtsseite des «U-Doc» zur Bestimmung der Urteilsfähigkeit, B) «U-Doc»: Erkenntnisfähigkeit, C) «U-Doc»: Wertungsfähigkeit, D) «U-Doc»: Willensbildung und -umsetzung

Grundsatz 9: Urteilsunfähigkeit ist eine Zuschreibung und beruht auf ethisch-normativen Überlegungen.

Die Verwendung von Leitfäden (U-Doc) oder halbstandardisierten Interviews (MacCAT) ist lediglich eine Hilfe zur Evaluation und Dokumentation von Urteilsfähigkeit. Aus den Ergebnissen per se lässt sich die Urteilsfähigkeit einer Person noch nicht feststellen. Die abschliessende Beurteilung der Urteilsfähigkeit erfolgt durch ein umfassendes klinisches Urteil, in das alle verfügbaren Informationen in transparenter und nachvollziehbarer Weise integriert werden, d.h. beispielsweise auch Aspekte des psychopathologischen Befunds.10

Dabei werden graduell ausgeprägte mentale Fähigkeiten wie Gedächtnisleistungen oder kognitive Performanz in eine integrierte Beurteilung der Urteilsfähigkeit überführt. Es liegt in der Natur einer solchen Beurteilung, dass sie nie rein deskriptiv (beschreibend), sondern immer normativ (bewertend) ist. Aufgrund dieser Bewertung wird entweder von der Urteilsfähigkeit der Person hinsichtlich einer bestimmten Behandlungsentscheidung ausgegangen oder diese wird ihr aberkannt.11

Urteilsfähig ist also «keine inhärente Eigenschaft, sondern wird dem Patienten oder der Patientin zugeschrieben. Diese Zuschreibung beruht auf einem Abwägen relevanter Informationen; sie erfolgt unter Einbezug der moralischen Prinzipien ‹Respekt vor der Selbstbestimmung des Patienten› und ‹Fürsorge›.»1

Grundsatz 10: Mehr-Augen-Prinzip bei besonders folgenschweren Entscheidungen

Bei der Beurteilung der Urteilsfähigkeit spielt auch die Tragweite einer Entscheidung für die Person eine Rolle. Je weitreichender oder dauerhafter die Konsequenzen einer Entscheidung sind, desto sorgfältiger ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Entscheidung gegeben sind. Bei besonderer Folgenschwere wird das Mehr-Augen-Prinzip empfohlen, i.e., die Urteilsfähigkeit wird von mindestens zwei Fachpersonen und gegebenenfalls interdisziplinär und interprofessionell beurteilt.1 Urteilsfähigkeit nur auf der Basis der Konsequenzen und der Tragweite eines Entscheids zu beurteilen, ist unzulässig (siehe Grundsatz 7). Es wäre falsch, einer Person die Urteilsfähigkeit nur aus dem Grund abzusprechen, dass sie beispielsweise in Kauf nimmt, zu sterben und deswegen eine lebenserhaltende Behandlung ablehnt.

Ausblick

Künftig könnte auch der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) bei der Beurteilung der Urteilsfähigkeit erwogen werden.12 Während eine Auslagerung der ethisch-normativen Wertung an eine KI wenig zielführend erscheint (siehe Grundsatz 9), ist durchaus vorstellbar, dass die Evaluation kognitiver, emotionaler oder motivationaler Voraussetzungen durch KI unterstützt wird. In jedem Fall wünschbar sind eine digitale, möglicherweise interaktive Version von Leitfäden wie dem U-Doc sowie deren Integration in Klinikinformationssysteme.

* Der vorliegende Artikel ist eine Zusammenfassung eines Übersichtsartikels, der in einer längeren Version 2022 bereits in einer anderen Zeitschrift veröffentlicht wurde ( https://econtent.hogrefe.com/doi/epdf/10.1024/1661-8157/a003806 ). Die vorliegende Version wurde nur geringfügig verändert.

Literatur:

1 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis. Medizin-ethische Richtlinien. 1. Auflage. Bern, 2019. 1-31 2 Okai D et al.: Mental capacity in psychiatric patients: Systematic review. Br J Psychiatry 2007; 191: 291-7 3 Dittmann V: Urteilsfähigkeit als Voraussetzung für Aufklärung und Einwilligung. Ther Umsch 2008; 65(7): 367-70 4 Trachsel M et al.: Cognitive fluctuations as a challenge for the assessment of decision-making capacity in patients with dementia. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2015; 30(4): 360-3 5 Lee DR et al.: Assessment of cognitive fluctuation in dementia: a systematic review of the literature. Int J Geriat Psychiatry 2012; 10: 989-98 6 Grisso T, Appelbaum PS: Assessing competence to consent to treatment: A guide for physicians and other health professionals. New York: Oxford University Press, 1998 7 Grisso T, Appelbaum PS: MacArthur competence assessment tool for treatment (MacCAT-T). Sarasota, FL: Professional Resource Press, 1998 8 Folstein MF et al.: “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatry Res 1975; 12: 189-98 9 Hermann H et al.: Decision-making capacity: from testing to evaluation. Med Health Care Philos 2020; 23(2): 253-9 10 Wood S et al.: Decision-making capacity evaluations: the role of neuropsychological assessment from a multidisciplinary perspective. BMC Geriatr 2020; 20(1): 535 11 Hermann H, Trachsel M, Biller-Andorno N: Einwilligungsfähigkeit: inhärente Fähigkeit oder ethisches Urteil? Ethik Med 2016; 28(2): 107-20 12 Müller R: Assessing AI assessing humans. Expert:innen-Workshop über den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit von Patient:innen – SMART Workshop. Ethik Med 2021; 33: 301-5

Das könnte Sie auch interessieren:

Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten

In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...