Wie begleitet man psychisch kranke Frauen mit Kinderwunsch?

Autorin:

Dr. med. univ. Karoline Kranzl-Heinzle

Gynäkopsychiatrie Heerbrugg

Psychiatrie St.Gallen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Viele psychische Erkrankungen treten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren erstmals auf. Bei betroffenen Frauen besteht oft ein Kinderwunsch, einige sind sich unsicher, ob sie Kinder wollen, bzw. haben aufgrund ihrer psychischen Erkrankung Bedenken, ob sie der Mutterrolle gewachsen sind. Vielfach bestehen auch Ängste hinsichtlich der möglichen Auswirkungen einer Psychopharmakotherapie auf das ungeborene Leben.

Forschungsprojekt

Seit Herbst 2021 liegen ausführliche Empfehlungen zur integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen präkonzeptionellen Beratung von Frauen mit einer psychischen Erkrankung vor.1 Neben der Langversion der Empfehlungen wurden auch eine von der SGPP, der SGGG, der SGKJPP und der Pädiatrie Schweiz unterstützte Kurzversion2 und eine Broschüre für Patientinnen3 erstellt. Die Empfehlungen wurden im Rahmen eines mehrjährigen interdisziplinären Kooperationsprojekts der Psychiatrieverbunde Nord und Süd des Kantons St. Gallen (mittlerweile Psychiatrie St.Gallen) und der Stiftung Dialog Ethik mit finanzieller Unterstützung der Bundesagentur Innosuisse erstellt. Die Handlungsempfehlungen beziehen sich konkret auf Frauen mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen oder affektiven Formenkreis, können aber auch bei Frauen mit einer anderen psychischen Erkrankung angewendet werden.

Die präkonzeptionelle Beratung hat die Aufgabe, die Lebenssituation der betroffenen Frau und ihres Partners/ihrer Partnerin umfassend zu betrachten. Dabei steht das Wohl von Mutter und potenziellem Kind im Zentrum der Überlegungen. In diesem Zusammenhang ist zu klären, ob die Frau, respektive das Paar, dazu in der Lage ist, die Verantwortung gegenüber einem potenziellen Kind verbindlich und langfristig wahrzunehmen bzw. entsprechende Unterstützung zu organisieren.

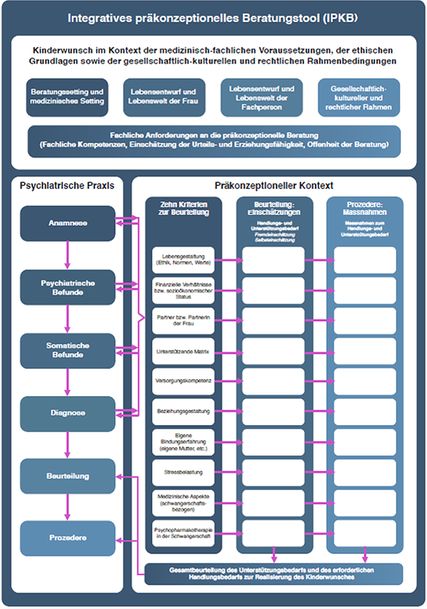

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde ein Beratungstool zum Einsatz in der klinischen Praxis erarbeitet. Die Beurteilung des Unterstützungsbedarfs beruht dabei auf der Mutterschaftskonstellation nach Daniel Stern.4 Ethische Grundlage des Beratungstools ist das Konzept des «Befähigungsansatzes» von Martha Nussbaum.5–7 Neben dem üblichen Vorgehen im psychiatrischen Gespräch wie der Erhebung der Anamnese und des psychopathologischen Befunds wird gezielt der Handlungs- und Unterstützungsbedarf in 10 klar definierten Bereichen eingeschätzt. Relevant sind die Bereiche Lebensgestaltung (Ethik, Normen, Werte), finanzielle Verhältnisse, Partner bzw. Partnerin der Frau, unterstützende Matrix (Umfeld der Frau), Versorgungskompetenz, Beziehungsgestaltung, eigene Bindungserfahrungen, Stressbelastung, medizinische Aspekte (psychische Erkrankung) und der Bereich Psychopharmakotherapie in der Schwangerschaft.

Präkonzeptionelle Beratung

In der Beratungssituation ist es wichtig, die Frau bzw. das Paar über den zu erwartenden Verlauf der vorliegenden Erkrankung in der Peripartalzeit zu informieren und das Risiko der unbehandelten psychischen Erkrankung dem Risiko einer evtl. nötigen Psychopharmakotherapie gegenüberzustellen. Mittlerweile liegen umfangreiche Studien vor, die die negativen Auswirkungen einer unbehandelten psychischen Erkrankung in der Schwangerschaft auf das Kind belegen.8 Jegliche Gabe von Psychopharmaka in der Schwangerschaft erfolgt «off-label», es gibt mittlerweile bezüglich einzelner Substanzen aber ausreichend Studien zur Anwendung in der Schwangerschaft und jegliche Entscheidung für eine Medikation stützt sich auf die aktuelle Datenlage.9

Affektive Erkrankungen

Im klinischen Alltag beraten wir häufig Frauen mit einer rezidivierenden depressiven Störung. Während der Schwangerschaft ist die Prävalenz für eine mittelgradige bis schwere depressive Episode mit 11–12% nicht erhöht,10 postpartal steigt die Prävalenz aber je nach Studie auf bis zu 17%. Bekannt ist, dass Frauen, die bereits eine depressive Episode durchgemacht haben, ein doppelt so hohes Risiko für eine postpartale Depression haben wie Frauen einer Kontrollgruppe,11 weshalb eine bestehende antidepressive Medikation bei Kinderwunsch nicht leichtfertig abgesetzt werden sollte. In der Schwangerschaft kommen vor allem Sertralin und Citalopram aus der Gruppe der SSRI zum Einsatz, da für diese Substanzen die meisten Daten vorliegen und keine Hinweise auf eine Teratogenität bestehen.12

Es ist von hoher Relevanz, bipolare Störungen von unipolaren depressiven Störungen abzugrenzen, da Patientinnen mit einer bipolaren Störung ein sehr hohes Risiko für ein postpartales Rezidiv haben. Patientinnen, die während der Schwangerschaft keine Medikation einnehmen, haben ein Risiko für eine postpartale Episode von über 60%, mit einer adäquaten Medikation kann das Risiko deutlich auf 20–30% reduziert werden.13 Bei ca. 20% der Rückfälle handelt es sich um manische Episoden,14 die häufig rasch nach der Geburt beginnen und zu einer Hospitalisation der Mutter und somit zu einer Trennung von Mutter und Kind führen. Der Stimmungsstabilisator Valproat ist bei Frauen im gebärfähigen Alter aufgrund seiner bekannten Teratogenität kontraindiziert. Lithium gilt aktuell als Medikament der 1. Wahl in der Phasenprophylaxe (Evidenzgrad A15). Lithium wird gemäss der aktuellen Datenlage als schwaches Teratogen eingestuft und die Gabe in der Schwangerschaft ist bei eindeutiger Indikation vertretbar. Das Risiko für bestimmte seltene vor allem kardiale Fehlbildungen (v.a. Ebstein-Anomalie) ist gemäss vorliegenden aktuellen Metaanalysen minimal erhöht.9,16 Frauen mit einer bipolaren Störung benötigen während der Schwangerschaft und in den ersten Wochen postpartal eine engmaschige psychiatrische Betreuung, was bereits in der Beratungssituation besprochen werden sollte.

Schizophrene Erkrankungen

Patientinnen mit einer Schizophrenie, die vor der Schwangerschaft stabil waren, bleiben dies meist auch im Verlauf der Schwangerschaft. Es empfiehlt sich aber, eine bestehende antipsychotische Medikation nach Möglichkeit während der Schwangerschaft unverändert beizubehalten, da insbesondere bei raschem Absetzen der Medikation das Risiko für eine neuerliche psychotische Episode steigt.17 Bei der pharmakologischen Therapie der Schizophrenie kommen heute in der Langzeitbehandlung nahezu ausschliesslich atypische Antipsychotika wie Olanzapin, Quetiapin, Risperidon oder Aripiprazol zum Einsatz. Bisher liegen keine Daten vor, die nahelegen, dass atypische Antipsychotika als teratogen einzustufen sind,18 und in der Praxis gibt es gute Erfahrungen mit Aripiprazol und Quetiapin, wobei die Datenlage begrenzt ist. Wichtig ist, in der Schwangerschaft nach Möglichkeit eine Monotherapie mit der niedrigsten wirksamen Dosis anzustreben.

Weitere Aspekte

Neben einer möglichen Teratogenität besteht das Risiko für Anpassungsstörungen beim Neugeborenen nach der Geburt. Dieses Risiko besteht vor allem bei Antidepressiva,19 aber auch bei Antipsychotika und vor allem bei Lithium.8 Bei der Einnahme von Psychopharmaka besteht die Empfehlung für eine sonografische Feindiagnostik während der Schwangerschaft und die Entbindung sollte in einem Spital mit angeschlossener Neonatologie erfolgen, worüber die Frau informiert werden muss.

Unabhängig von einer möglichen Pharmakotherapie werden in der Beratung mit der Frau die Situation nach der Geburt, ihre Erwartungen vom Alltag mit einem Säugling und die damit verbundenen Risikofaktoren für ein Rezidiv ihrer psychischen Erkrankung besprochen. Relevant sind hier vor allem Schlafmangel, Paarkonflikte sowie fehlende Zeit zur Umsetzung von bekannten Strategien zur Selbstfürsorge. In diesem Zusammenhang wird auch das Thema Stillen angesprochen, da bereits im Vorfeld überlegt werden sollte, ob eine Frau stillen möchte und ob dies unter einer eventuellen Medikation empfohlen werden kann. Ebenfalls ist in der Beratung im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes die Lebenssituation dahingehend zu klären, welche Unterstützungsressourcen und -möglichkeiten eine junge Frau hat und wo sie eventuell zusätzliche Hilfe bekommen und Hilfsangebote wahrnehmen kann.

Fazit

Zentral ist, dass das Thema Kinderwunsch von Fachpersonen aktiv angesprochen wird, da die betroffenen Frauen häufig das Thema nicht von sich aus ansprechen. Im Idealfall weist man die Frauen noch vor Eintreten einer Schwangerschaft in eine spezialisierte gynäkopsychiatrische Sprechstunde zu, in der offene Fragen und eine mögliche Ambivalenz bezüglich des Kinderwunsches, das Rezidivrisiko der konkreten Erkrankung und die Risiken einer eventuellen Pharmakotherapie im Rahmen einer präkonzeptionellen Beratung besprochen werden. In der Beratung wird gemeinsam der Unterstützungsbedarf im Falle einer möglichen Elternschaft eingeschätzt und es werden Empfehlungen bezüglich der weiteren Behandlung und einer evtl. indizierten Anpassung der Pharmakotherapie ausgesprochen.

Literatur:

1 Binswanger J et al.: Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische präkonzeptionelle Beratung von Frauen im gebärfähigen Alter. Langversion. https://www.dialog-ethik.ch/projekte/praekonzeptionelle-beratung 2 Gregorowius D et al.: Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische präkonzeptionelle Beratung von Frauen im gebärfähigen Alter. Kurzversion. https://www.dialog-ethik.ch/projekte/praekonzeptionelle-beratung 3 Binswanger J et al.: Kinderwunsch bei psychischer Erkrankung. Informationsbroschüre für Patientinnen. https://www.dialog-ethik.ch/projekte/praekonzeptionelle-beratung 4 Stern D: Die Mutterschaftskonstellation. Eine vergleichende Darstellung verschiedener Formen der Mutter-Kind-Psychotherapie. 3. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta, 2020 5 Nussbaum M: Gerechtigkeit oder das gute Leben. Berlin: Suhrkamp, 1999 6 Nussbaum M: Sex and Social Justice. Oxford University Press, 1999 7 Nussbaum M: Frontiers of Justice. Harvard University Press, 2006 8 Heshaw C et al.: Modern Management of Perinatal Psychiatric Disorders. Cambridge University Press, 2017 9 www.embryotox.de , 2.1.2023 10 Woody CA et al.: A systematic review and meta-regression of the prevalence and incidence of perinatal depression. J Affect Disord 2017; 219: 86-92 11 Banti S et al.: From the third month of pregnancy to 1 year postpartum. Prevalence, incidence, recurrence, and new onset of depression. Results from the perinatal depression-research & screening unit study. Compr Psychiatry 2011; 52(4): 343-51 12 Anderson KN et al.: Maternal use of specific antidepressant medications during early pregnancy and the risk of selected birth defects. JAMA Psychiatry 2020; 77(12): 1246-55 13 Wesseloo R et al.: Risk of postpartum relapse in bipolar disorder and postpartum psychosis: a systematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry 2016; 173(2): 117-27 14 Maina G et al.: Recurrence rates of bipolar disorder during the postpartum period: a study on 276 medication-free Italian women. Arch Womens Ment Health 2014; 17(5): 367-72 15 http://www.leitlinie-bipolar.de/wp-content/uploads/2020/05/S3_Leitlinie-Bipolar_V2.1_Update_20200504.pdf 16 Munk-Olsen T et al.: Maternal and infant outcomes associated with lithium use in pregnancy: an international collaborative meta-analysis of six cohort studies. Lancet Psychiatry 2018; 5(8): 644-52 17 Robinson GE: Treatment of schizophrenia in pregnancy and postpartum. J Popul Ther Clin Pharmacol 2012; 19(3): e380-6 18 Whitworth AB: Psychopharmacological treatment of schizophrenia during pregnancy and lactation. Curr Opin Psychiatry 2017; 30(3): 184-90 19 Grigoriadis S et al.: The effect of prenatal antidepressant exposure on neonatal adaptation: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry 2013; 74(4): e309-20

Das könnte Sie auch interessieren:

Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten

In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...