Erfahrungen aus der ersten Depotambulanz der Schweiz

Autor*innen:

Dr. med. Dr. phil. Pavel Ptyushkin1

Dr. med. Filip Turek2

Roger Sperandio, Pflegefachmann HF3

Gordana Heuberger, MAS3

1 Clinicum Alpinum Gaflei

Fürstentum Liechtenstein

2 Ambulatorium Uznach

Psychiatrie-Dienste St. Gallen

3 Klinik St. Pirminsberg

Psychiatrie-Dienste

St. Gallen

Korrespondierender Autor:

Dr. med. Dr. phil. Pavel Ptyushkin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass die Depotantipsychotika bei der Prävention von Rückfällen im Vergleich zur oralen Medikation wirksamer sind. Sie stellen eine kosteneffiziente Behandlungsoption dar und führen möglicherweise zu besseren Langzeitergebnissen mit einem besseren Funktionsniveau, höherer Lebensqualität und Reduktion der Behandlungsresistenz. Im aktuellen Artikel werden die Organisation und die ersten Behandlungsergebnisse der ersten Depotambulanz in der Schweiz mit Sitz in der Klinik St. Pirminsberg (Kanton St. Gallen, Schweiz) präsentiert.

Keypoints

-

Depotmedikation ist bei vielen Patienten optimal für die Rückfallprophylaxe.

-

Bei der ersten Psychose an eine Depotmedikation denken – nicht abwarten.

-

Bei der Auswahl des Medikaments Präparate bevorzugen, die eine Depotformulation haben (Aripiprazol, Risperidon und Paliperidon).

-

Kontinuierlich lernen mit Ambivalenzen von Patienten umzugehen.

Depotantipsychotika (englische Abkürzung LAI) sind Formulierungen der oralen Antipsychotika, die für eine verzögerte Arzneimittelfreisetzung über Wochen oder Monate ausgelegt sind.1 Sie stellen eine alternative pharmakologische Strategie2 für Patienten mit psychotischen Störungen (F20-F29) nach ICD-10 dar.3 Sie stehen seit 1966 zur Behandlung psychotischer Störungen zur Verfügung, wobei der erste verfügbare Wirkstoff Fluphenazin-Enanthat war.4

Die Verwendung der LAIs der ersten Generation wie Haloperidol5, Zuclopenthixol6 und Flupenthixol7 zeigte klinische Wirksamkeit, war jedoch im Vergleich zu LAIs der zweiten Generation mit mehr Nebenwirkungen verbunden.8 Depotantipsychotika der zweiten Generation sind in der Schweiz seit 2002 mit Risperdal Consta9, 2010 mit Xeplion10, 2014 mit Abilify Maintena11 und schliesslich seit 2016 mit Trevicta12 erhältlich.13

Die verfügbare Evidenz zeigt, dass die Depotmedikamente im Vergleich zur oralen Medikation wirksamer bei der Prävention von Rückfällen sind.14 Dies kann auf eine bessere Compliance15 und ein vorteilhafteres Verträglichkeitsprofil16 zurückgeführt werden. Nur ein kleiner Anteil von Patienten ist compliant bzgl. der verordneten oralen antipsychotischen Therapie in den 60 Tagen nach der Entlassung nach der ersten psychotischen Episode. Der Nutzen der Depotmedikation (gleicher Wirkstoff wie bei der oralen Medikation) ist mit signifikant geringeren Raten der Rehospitalisation verbunden. Die kontinuierliche antipsychotische Behandlung (unabhängig vom Wirkstoff) ist mit einer niedrigeren Mortalität verbunden.17

Der Einsatz der Depotantipsychotika wird heute oft als Erstlinientherapie bei F2-Psychosen angesehen18,19 und kann bereits nach der ersten psychotischen Episode empfohlen werden.20

Depotambulanz der Klinik St. Pirminsberg

Die Klinik St. Pirminsberg ist eine der beiden kantonalen psychiatrischen Kliniken im Kanton St. Gallen. Sie ist zuständig für den südlichen Teil des Kantons St. Gallen sowie das Fürstentum Liechtenstein. Im Oktober 2020 wurde in der Klinik St. Pirminsberg eine Depotambulanz zur Behandlung psychotischer Störungen eingerichtet. Folgende Prinzipien wurden angenommen:

-

Aufklärung von Patienten und ihren Angehörigen über die Vorteile der Depotmedikation

-

Einrichten eines geeigneten Settings für die Anwendung der Depotmedikation

-

Sicherstellung einer optimalen Rückfallprophylaxe für alle Patienten mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis in der Versorgungsregion.

Zielgruppe

Patienten mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis in der Versorgungsregion Süd des Kantons St. Gallen und im Fürstentum Liechtenstein (insgesamt ca. 2500 Patienten) zählen zur Zielgruppe des gesamten Projektes (auch nach der Pilotphase). Vorwiegend handelt es sich um Patienten mit der ersten psychotischen Episode (ca. 50 Patienten pro Jahr).

Struktur der Depotambulanz

Die Depotambulanz umfasst eine Infrastruktur mit zwei separaten Räumlichkeiten (einer hauptsächlich für Injektionen mit einer Couch, einem Schrank und einem Kühlschrank zur Aufbewahrung von Medikamenten, einem Computer mit einer Software für die Patientendokumentation, ein weiterer Raum für psychiatrische klinische Untersuchungen, psychotherapeutische Sitzungen, Gespräche mit der Familie und externen Personen), drei diplomierten Pflegefachleuten in Teilzeitbeschäftigung und einem Arzt in Teilzeitbeschäftigung.

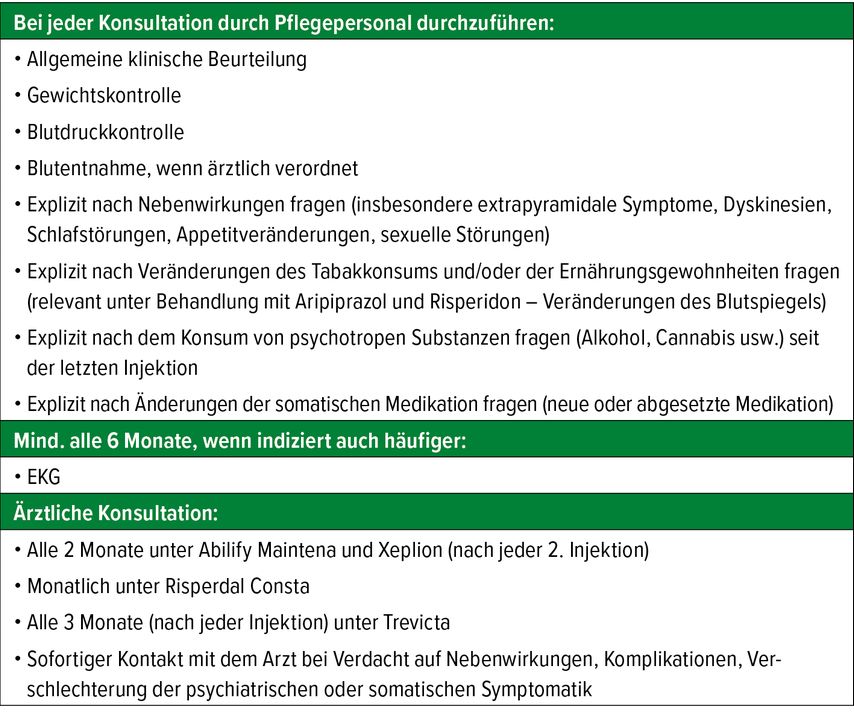

Jeder Termin beinhaltet eine klinische Beurteilung der Symptomatik und von Nebenwirkungen durch das Pflegeteam und/oder Ärzte, eine Gewichtskontrolle und eine Blutdruck- und Pulskontrolle. Blutuntersuchungen werden zweimal monatlich (zu Beginn der Therapie mit Risperdal Consta), monatlich (Abilify Maintena, Xeplion) oder alle 3 Monate (Trevicta) durchgeführt (Tab. 1).

Das Ziel des Pilotprojekts «Depotambulanz» war, die Behandlungsergebnisse von Patienten der Depotambulanz der Klinik St. Pirminsberg von September 2020 bis Oktober 2021 (ein Jahr) im Hinblick auf die klinische Rückfallprophylaxe und die Kosteneffizienz der Behandlung zu evaluieren. Einige Patienten, die in die Studie eingeschlossen wurden, erhielten die LAIs und wurden vor der offiziellen Eröffnung der Depotambulanz ambulant im selben Setting behandelt und setzten ihre Behandlung in der Depotambulanz fort.

Patienten

Zwanzig Patienten mit einer schizophreniformen psychotischen Störung (F2 nach ICD-10-Kriterien) wurden in das Pilotprojekt Depotambulanz aufgenommen. Während der Pilotphase wurden nur Patienten, die die stationäre Behandlung in der Klinik St. Pirminsberg abgeschlossen hatten, in die Depotambulanz aufgenommen.

Studiendesign

Es handelt sich um eine retrospektive Studie zur Beurteilung der klinischen Wirksamkeit und Kosteneffizienz der Behandlung in der Depotambulanz der Klinik St. Pirminsberg.

Fallbeispiel

Eine (bei der Aufnahme in die Depotambulanz) 44-jährige Patientin mit schizoaffektiver Störung wurde zwischen 2012 und 2017 insgesamt 12-mal in unserer Klinik und mindestens 5-mal in anderen Kliniken in der Schweiz und im Ausland behandelt, wobei es sich meist um unfreiwillige Behandlungen (per FU) handelte. Die Patientin zeigte stets ein gutes Ansprechen auf antipsychotische Medikamente, konnte aber die Adhärenz nach der Entlassung nicht aufrechterhalten, setzte ihre antipsychotische Medikation wiederholt ab und hielt die ambulanten Termine nicht ein, was zu einer Zunahme der psychotischen Symptome und einem niedrigen Funktionsniveau mit Rückfällen führte. Zuletzt wurde die Patientin im Juni 2017 in einem psychotischen Zustand in unserer Klinik aufgenommen. Die Remission wurde drei Wochen nach Beginn der Behandlung erreicht. Unter Berücksichtigung der fehlenden Langzeit-Compliance konnte die Patientin zur Umstellung auf ein Depotmedikament (Paliperidon mit monatlichen Injektionen) motiviert werden, was zu einem weiteren Rückgang der Symptome führte. Die Patientin wurde nach der dritten Injektion entlassen.

Nach fünf Monaten, die ein gutes Ansprechen auf das Medikament mit minimalen Nebenwirkungen widerspiegelten, wurde die Patientin auf eine 3-monatige Formulierung von Paliperidon (525 mg, Trevicta) umgestellt, was zu einem noch geringeren Bedarf an psychiatrischen Terminen führte. Da die Patientin über sexuelle Nebenwirkungen (Libidoverlust, Amenorrhö) klagte, wurde die Dosis schrittweise auf das Minimum reduziert (175 mg alle drei Monate).

Im Einklang mit der erreichten Stabilität wurde auf Wunsch der Patientin auch die Beistandschaft aufgelöst.

Kumulative Ergebnisse

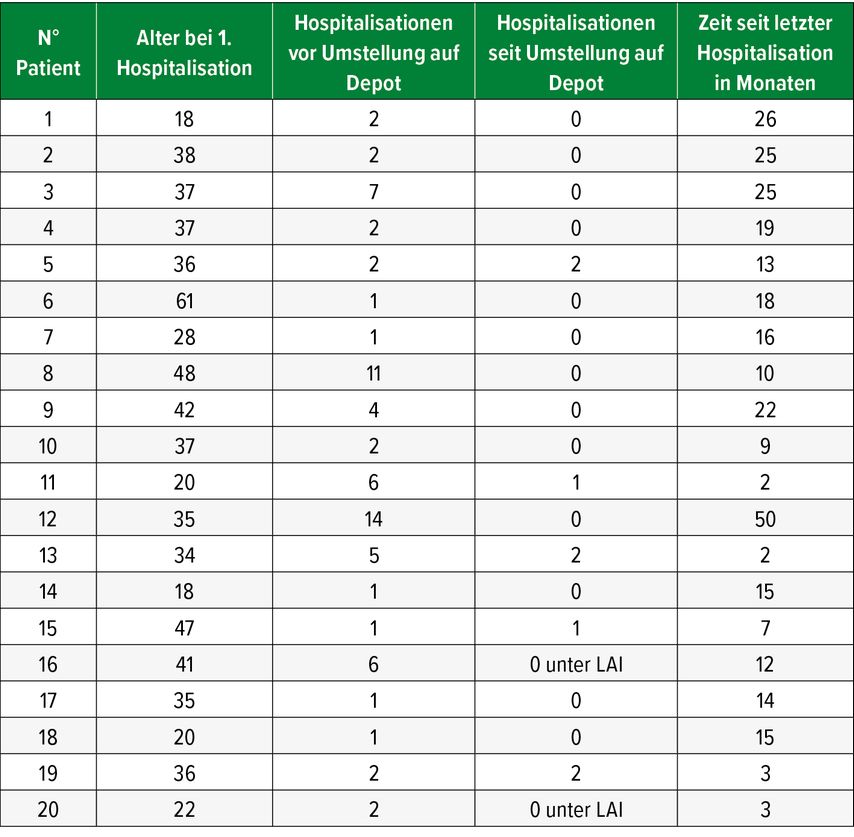

Die Patientendaten zur Rückfallprophylaxe sind in Tabelle 2 dargestellt (Hauptindikator stationäre Interventionen vor und nach der Umstellung auf Depotmedikation, Zeit seit der letzten Hospitalisation).

Die Depotambulanz konzentriert sich auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung zum Patienten, Psychoedukation, Rückfallprävention, die Kontrolle und Reduzierung von Nebenwirkungen sowie die Verbesserung des alltäglichen Funktionierens des Patienten und nicht nur auf die Verabreichung der Depotmedikation selbst. Die interdisziplinäre Arbeit erlaubt in den meisten Fällen, die Ambivalenzen der Patienten bzgl. der Behandlung zu überwinden und einen Therapieabbruch zu verhindern. Die Behandlung aller Patienten, die in die Depotambulanz aufgenommen wurden, war freiwillig.

Diskussion

Die Ergebnisse des Pilotprojekts in der Klinik St. Pirminsberg in der Schweiz stehen im Einklang mit der internationalen Evidenz für den Einsatz von Depotantipsychotika in der Rückfallprävention bei psychotischen Störungen. Das Funktionsniveau von behandelten Patienten verbesserte sich insbesondere in den Bereichen Bewältigung der Tagesroutine, Selbstfürsorge und Fähigkeit, auf die eigene Gesundheit zu achten.

Die Kosteneffizienz der Behandlung ist erheblich. Die ungefähren Kosten einer 4-wöchigen stationären Behandlung in der Schweiz betragen ca. 20000CHF (bei einer Tagespauschale von ca.700CHF). Bei einer psychotischen Episode dauert die Behandlung oft länger. Auch die hohen indirekten Kosten müssen berücksichtigt werden. Die Kosten von Depotmedikamenten betragen zwischen 500CHF und 800CHF pro Monat je nach Präparat.

Einige Limitationen der Studie müssen berücksichtigt werden. Die Stichprobe der Patienten ist klein. Zudem gab es keine Kontrollgruppe von Patienten in unserer Studie. Die Patienten wurden unter oraler und Depotmedikation mit sich selbst verglichen. Die Katamnese ist begrenzt und heterogen (von einigen Wochen bis zu mehreren Jahren). Das strukturierte subjektive Erleben der Patientenperspektive wurde noch nicht erhoben (Behandlungszufriedenheit, Lebensqualität).

Mehrere Patienten zeigen eine stabile Remission. Einige zeigen eine signifikante Symptomreduktion und selbst die stationären Behandlungen unterscheiden sich signifikant von den vorhergegangenen (vor Umstellung auf Depotmedikation) – die Patienten kommen in einem weniger akuten Zustand, die Krankenhausaufenthalte sind kürzer.

Eine der Hauptfragen, die sich aus unserer Studie ergibt, ist, warum die Verwendung der Depotmedikation trotz überzeugender Beweise unzureichend ist. Unsere Hypothese, die in der weiteren Forschung überprüft werden muss, ist, dass sich die Haltung von Hausärzten und ambulanten Psychiatern negativ auf den Einsatz von LAIs in der Schweiz auswirken könnte.

Literatur:

1 Chaudhary K et al.: Long-acting injectables: current perspectives and future promise. Crit Rev Ther Drug Carrier Syst 2019; 36(2): 137-81 2 Kaplan G et al.: Impact of long-acting injectable antipsychotics on medication adherence and clinical, functional, and economic outcomes of schizophrenia. Patient Prefer Adherence 2013; 7: 1171-80 3 World Health Organization (WHO): The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. 1993 4 Johnson DA: Historical perspective on antipsychotic long-acting injections. Br J Psychiatry Suppl 2009; 52: 7-12 5 Yu HY et al.: A comparison of the effectiveness of risperidone, haloperidol and flupentixol long-acting injections in patients with schizophrenia-a nationwide study. Schizophr Res 2015; 169(1-3): 400-5 6 Coutinho E et al.: Zuclopenthixol decanoate for schizophrenia and other serious mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2000; 1999(2): CD001164 7 Singh AN: Therapeutic efficacy of flupenthixol decanoate in schizoaffective disorder: a clinical evaluation. J Int Med Res 1984; 12(1): 17-22 8 Rubio G et al.: Long-acting injectable risperidone compared with zuclopenthixol in the treatment of schizophrenia with substance abuse comorbidity. Can J Psychiatry 2006; 51(8): 531-9 9 Chue P et al.: Comparative efficacy and safety of long-acting risperidone and risperidone oral tablets. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15(1): 111-7 10 Nasrallah H et al.: A controlled, evidence-based trial of paliperidone palmitate, a long-acting injectable antipsychotic, in schizophrenia. Neuropsychopharmacol 2010; 35: 2072-82 11 Kane JM et al.: Aripiprazole intramuscular depot as maintenance treatment in patients with schizophrenia: a 52-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2012; 73(5): 617-24 12 Savitz AJ et al.: Efficacy and safety of paliperidone palmitate 3-month formulation for patients with schizophrenia: a randomized, multicenter, double-blind, noninferiority study. Int J Neuropsychopharmacol 2016; 19(7): pyw018 13 Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic): Zugelassene Humanarzneimittel. Schweizerisches Heilmittelinstitut, 2021 14 Schreiner A et al.: Paliperidone palmitate versus oral antipsychotics in recently diagnosed schizophrenia. Schizophr Res 2015; 169(1-3): 393-9 15 Marcus SC et al.: Antipsychotic adherence and rehospitalization in schizophrenia patients receiving oral versus long-acting injectable antipsychotics following hospital discharge. J Manag Care Spec Pharm 2015; 21(9): 754-68 16 Cañas F et al.: Long-acting atypical injectable antipsychotics in the treatment of schizophrenia: safety and tolerability review. Expert Opin Drug Saf 2010; 9(5): 683-97 17 Tiihonen et al.: A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011; 168: 603-9 18 Abdel-Baki A et al.: Long-acting antipsychotic medication as first-line treatment of first-episode psychosis with comorbid substance use disorder. Early Interv Psychiatry 2020; 14(1): 69-79 19 Pietrini F et al.: The modern perspective for long-acting injectables antipsychotics in the patient-centered care of schizophrenia. Neuropsychiatr Dis Treat 2019; 15: 1045-60 20 Salgueiro M et al.: Long-acting injectable second-generation antipsychotics in first-episode psychosis: a narrative review. Int Clin Psychopharmacol 2019; 34(2): 51-6

Das könnte Sie auch interessieren:

Phytotherapie bei Angsterkrankungen und assoziierten Beschwerden

Pflanzliche Arzneimittel gewinnen immer mehr Bedeutung in der Psychiatrie. Insbesondere bei Angsterkrankungen und Depressionen stellen Phytotherapeutika eine sinnvolle Alternative zu ...

Machine Learning zur Verbesserung der Versorgung ausländischer Patient:innen

Die zunehmende Diversität aufgrund von Migration bringt spezifische Herausforderungen hinsichtlich Kommunikation, kultureller Deutung von Symptomen sowie institutioneller Strukturen mit ...

Stellungnahme zum Konsensus Statement Schizophrenie 2023

In dem Konsensus Statement Schizophrenie 20231 wurde die Sachlage zur Diagnostik und Therapie schizophrener Erkrankungen in 19 Kapiteln erarbeitet. Doch besteht im Bereich der ...