Beratung von psychisch erkrankten Frauen mit möglichem Kinderwunsch

Autor*innen:

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle

Dr. sc. nat Daniel Gregorowius

Stiftung Dialog Ethik

Zürich

E-Mail: info@dialog-ethik.ch

In der Phase des Kinderwunsches und der Familienplanung, aber auch während der Schwangerschaft und Geburt sowie in der Postpartalzeit sind Frauen mit einer psychischen Erkrankung einem gesteigerten Risiko für Rückfälle und vielen Unsicherheiten wie auch gesellschaftlichen Anfeindungen ausgesetzt. Für Betroffene mit einem Kinderwunsch stellen sich deshalb viele Fragen in medizinischer, psychosozialer und ethischer Hinsicht. Sie benötigen eine fundierte Beratung bei der Klärung des Kinderwunsches sowie eine optimale Versorgung während und nach einer Schwangerschaft. Dabei müssen neben biologischen und sozialen Risikofaktoren auch ethische Aspekte zum Wohl der Frau und des Kindes berücksichtigt werden.

Keypoints

-

Frauen mit einer psychischen Erkrankung sind eine vulnerable Patientengruppe. Ihren eigenen Kinderwunsch hinterfragen sie oft sehr kritisch. Es ist daher wichtig, dass sie gut beraten und begleitet werden und ihr Kinderwunsch in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung offen angesprochen wird.

-

Ob und unter welchen Umständen eine psychische Erkrankung kindeswohlgefährdend ist, muss von Fall zu Fall abgeklärt werden. Würde man generell psychisch erkrankten Frauen die Fähigkeit zur Mutterschaft absprechen, würde das ihre Diskriminierung bedeuten.

-

Psychisch erkrankte Frauen im gebärfähigen Alter sind sehr verschieden und leben in so unterschiedlichen Lebenskontexten wie alle anderen Frauen im gebärfähigen Alter. Daher sind Ansätze zur präkonzeptionellen Beratung von psychisch erkrankten Frauen mit einem Kinderwunsch auch generell geeignet, um Frauen mit einem Unterstützungsbedarf zu helfen, unabhängig von einer psychischen Erkrankung.

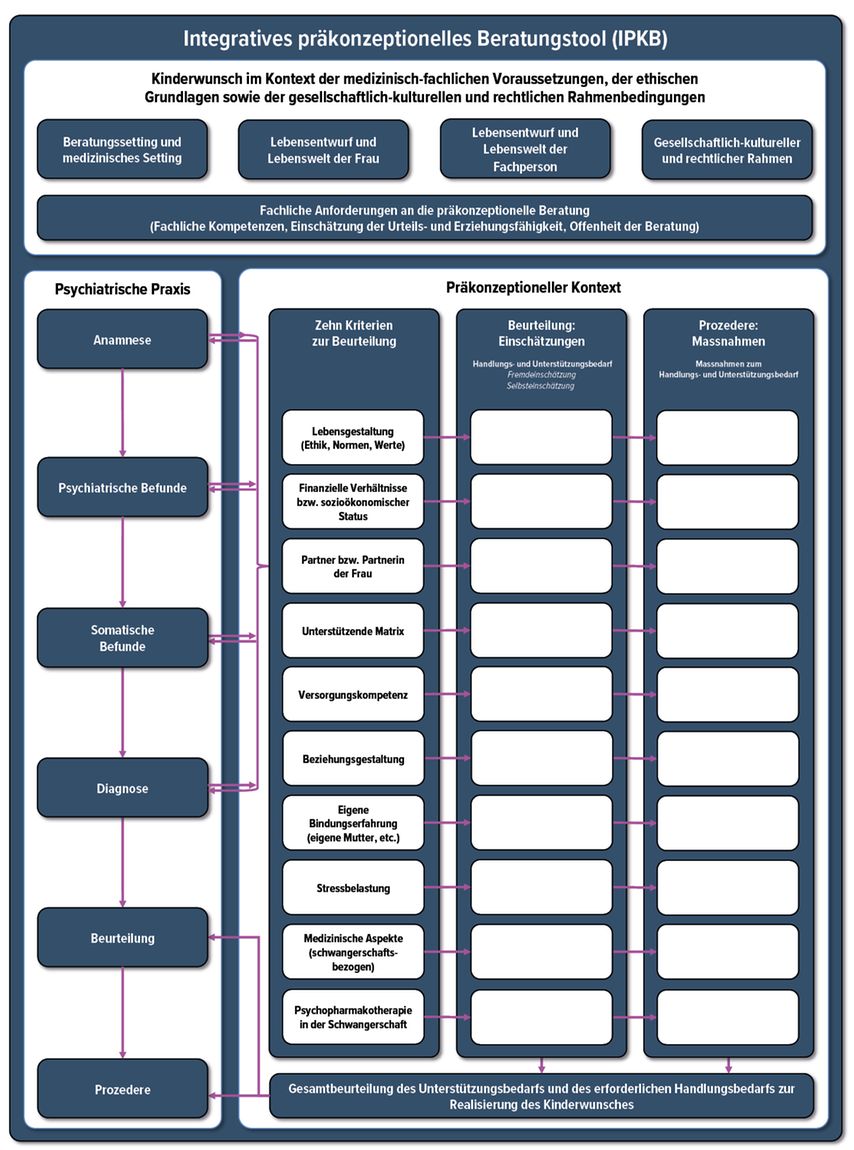

Im Rahmen eines interprofessionellen Kooperationsprojektes zwischen der Psychiatrie St. Gallen (ehemals Psychiatrieverbunde der Kantone St. Gallen Nord und Süd) und der Stiftung Dialog Ethik wurde die Beratung von psychisch kranken Frauen im gebärfähigen Alter untersucht, die einen Kinderwunsch geäussert haben. Das Projekt wurde unter anderem von der Schweizer Bundesagentur Innosuisse und der Psychiatrie St.Gallen finanziert. Entwickelt wurde ein Beratungsmodell für Fachpersonen, genannt «Modell der integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen präkonzeptionellen Beratung» (vgl. Abb. 1),1 das von der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie anerkannt wurde.2 Ergänzend dazu wurde eine Informations- und Entscheidungsbroschüre für die betroffenen Frauen mit einem Kinderwunsch erarbeitet.3 Diese Dokumente können unter www.dialog-ethik.ch/praekonzeptionelle-beratung heruntergeladen werden. Schwerpunkt des Projektes war die Befragung von 21 psychisch erkrankten Frauen mit einem Kinderwunsch und ergänzend von Gesundheitsfachpersonen, die die Frauen beraten oder behandeln. Die Ergebnisse dieser Interviews wurden vor dem Hintergrund ethischer Ansprüche bei der Beratung von psychisch kranken Frauen im gebärfähigen Alter reflektiert. Dieser Artikel setzt sich mit den ethischen Voraussetzungen und Grundlagen des Beratungsmodells und der Broschüre auseinander.

Abb. 1: Integratives präkonzeptionelles Beratungstool (IPKB) für psychisch erkrankte Frauen im gebärfähigen Alter zur Ermittlung des Unterstützungsbedarfs

Relevante ethische Aspekte des Kinderwunsches von psychisch erkrankten Frauen

Respekt vor der Patientenautonomie

Unabhängig von Eigenschaften und Fähigkeiten hat jede Person unverlierbaren Anspruch auf Menschenwürde und Menschenrechte. Konkret bedeutet dies, dass Menschen grundsätzlich gefragt werden müssen, wenn mit ihnen etwas geschehen soll. In der Schweiz gilt jede medizinische Behandlung von Patientinnen und Patienten als Körperverletzung. Patientinnen und Patienten müssen daher stets ihre Einwilligung für eine Behandlung geben können, den sogenannten «informed consent». Der Autonomieanspruch ist mittlerweile unbestritten und rechtlich im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht verbrieft. Auch im Schweizer Bundesgesetz über Gesundheitsberufe (GesBG) wird auf die Menschenwürde als Grundorientierung jeder Behandlung verwiesen. Mit dem Anspruch auf Patientenautonomie werden das Instrumentalisierungsverbot von Patientinnen und Patienten und ihr Abwehrrecht begrifflich gefasst. Urteilsfähige Patientinnen und Patienten können daher jede Behandlung verweigern. Psychisch kranke Frauen dürfen daher aufgrund ihres Würde- und Integritätsanspruches nicht gegen ihren Willen behandelt werden.

Respekt vor reproduktiver Autonomie

In der Vergangenheit sind bei psychisch erkrankten Frauen immer wieder Zwangssterilisationen durchgeführt worden.4 Man begründete dies unter anderem eugenisch, indem man nicht wollte, dass Frauen ihre «kranken Gene» weitergeben. Eine historische Untersuchung im Rahmen des Kooperationsprojektes zeigte, dass auch heute noch Frauen mit psychischen Erkrankungen im Hinblick auf ihren Kinderwunsch stigmatisiert werden, indem man ihnen die Fähigkeit zur Mutterschaft abspricht.4 Diese Haltung widerspricht grundsätzlich dem Anspruch auf «reproduktive Autonomie», welcher auch psychisch erkrankten Frauen zusteht. «Reproduktive Autonomie» bedeutet konkret, dass alle Menschen, auch psychisch erkrankte Frauen, Anspruch auf Fortpflanzungsfreiheit haben.5,6 Diese wird definiert als Freiheit, allein oder im Verbund mit einem Partner oder einer Partnerin darüber zu entscheiden, ob, wann und wie jemand sich fortpflanzen will.5 Reproduktive Autonomie ist aber kein Anspruchsrecht, weder auf ein Kind noch auf künstlich unterstützte Fortpflanzung.

Diese Fortpflanzungsfreiheit – oder die reproduktive Autonomie – kann nun aber in ein Spannungsverhältnis mit dem Anspruch von Kindern auf das eigene Kindeswohl geraten.7 Sind die Voraussetzungen für eine gute Entwicklung eines Kindes in einer Familie nicht gegeben oder muss sogar konkret mit Schädigungen gerechnet werden, kann in Extremsituationen den Eltern nach der Geburt die Obhut ihres Kindes entzogen werden.

Anspruch auf verantwortete Elternschaft

Aufgrund des Kindeswohles entsteht der Anspruch auf «verantwortete Elternschaft», das heisst, Eltern sind verpflichtet, angemessen für ihre Kinder zu sorgen, sich also materiell, zeitlich und emotional um sie zu kümmern und ihnen eine gute Entwicklung zu ermöglichen.8–10 Die Begrifflichkeit der verantworteten Elternschaft wird manchmal dahingehend missbraucht, dass eine moralische Pflicht für pränatale Diagnostik mit entsprechendem Schwangerschaftsabbruch stipuliert wird. Danach dürfen nur noch Kinder ohne Einschränkungen geboren werden. In ähnlicher Art und Weise wird das Kindeswohl dahingehen missbraucht, dass nur «perfekte Mütter» überhaupt Kinder gebären dürften. Diese extremen Moralvorstellungen entstehen, wenn die reproduktive Autonomie und die verantwortete Elternschaft in einen sich ausschliessenden Gegensatz gebracht werden, als reproduktive Autonomie oder verantwortete Elternschaft. Im Gegensatz dazu reflektiert die medizinisch-psychiatrische Entscheidungsfindung beide ethischen Ansprüche als Pole, die es bei Reproduktionsentscheidungen zu berücksichtigen gilt. Reproduktive Autonomie und verantwortete Elternschaft gehören zusammen. Zudem sind sie eingebettet in einen gesellschaftlichen und individuellen Lebenskontext der Personen mit einem Kinderwunsch.

Gesellschaftliche Pflicht zur Befähigung – Ansatz von Martha Nussbaum

Eine humane Gesellschaft schafft die Voraussetzungen, dass Menschen gut in ihr leben, sich entwickeln und ihre Chancen wahrnehmen können. Sind sie selbst dazu nicht in der Lage, so sind sie dazu möglichst zu befähigen. Sind sie dazu nicht in der Lage – so wie es Kinder noch nicht und wie es Menschen mit gewissen Behinderungen nicht oder nicht mehr sind –, besteht ein grundsätzlicher Sorgeanspruch im Hinblick auf ein «gutes Leben». Die Philosophin Martha Nussbaum hat dazu einen Befähigungsansatz mit zehn Aspekten formuliert.11–13 Danach ist es Aufgabe der Gesellschaft, für jedes Individuum Bedingungen zu schaffen, die eine Entwicklung respektive Verwirklichung entlang dieser zehn Ressourcen und Eigenschaften ermöglichen. Dazu gehören unter anderem die Stillung existenzieller Bedürfnisse oder der Zugang zu anderen Bereichen für gutes Leben. Nach dem Ansatz von Martha Nussbaum gilt es denn auch, abzuklären, inwiefern eine Frau im gebärfähigen Alter für eine gute Elternschaft befähigt werden kann. Dieser Anspruch gilt unabhängig davon, ob eine Frau eine psychische Erkrankung hat oder nicht.

Konsequenzen für die Beratung von psychisch kranken Frauen im gebärfähigen Alter

Selbstreflexion und Offenheit

Wie die Befragungen von psychisch erkrankten Frauen im Kooperationsprojekt gezeigt haben, bestehen auch heute nach wie vor sehr undifferenzierte Abwehrhaltungen gegenüber Frauen mit psychischen Erkrankungen mit einem Kinderwunsch. Als Therapeutin oder Therapeut gilt es daher als Erstes, die eigene Haltung hinsichtlich eines möglichen Kinderwunsches von psychisch kranken Frauen zu klären, um ihnen zugewandt und respektvoll begegnen zu können. Einen möglichen Kinderwunsch gilt es zwingend anzusprechen. Grundsätzlich besteht auf ärztlicher Seite eine Pflicht zur Befähigung der psychisch kranken Frau, damit sie im Hinblick auf den Kinderwunsch einen informierten Entscheid treffen kann. Dabei gilt es, die positiven wie negativen Auswirkung hinsichtlich des Kindeswohles und des Wohls der Frau bei der Umsetzung eines Kinderwunsches mit ihr zu besprechen. Vorhandene Bedenken gilt es anzusprechen, ohne zu tabuisieren, aber auch ohne die Frau zu stigmatisieren oder zu diskriminieren.

Entscheidungsfindung auf Augenhöhe

Der Prozess der Entscheidungsfindung in einer Behandlungs- oder Beratungssituation einer psychisch erkrankten Frau mit einem Kinderwunsch orientiert sich am Modell des «shared decision-making». Dieses baut auf der Sachebene auf, indem die Schwere der psychischen Erkrankung und die Medikation tabulos thematisiert werden. Daran anschliessend werden diese Fakten hinsichtlich der Wertvorstellungen und der Lebenswelt der Frau gespiegelt und gemeinsam besprochen. Die Möglichkeiten der Unterstützung des Kinderwunsches, die finanziellen Voraussetzungen und die Lebenswelt der Frau sind dabei von grosser Bedeutung. Die Beratung von Frauen mit einer psychischen Erkrankung sollte daher ressourcenorientiert ausgerichtet sein.

Anknüpfen an die eigene Lebenswelt und die der Frau

Selbstreflexion und Offenheit auf der einen Seite wie auch der Anspruch auf eine Entscheidungsfindung auf Augenhöhe machen deutlich, wie wichtig über die psychiatrische oder psychotherapeutische Expertise hinaus auch das Wissen um eigene Wertvorstellungen und um die Wertvorstellungen der zu behandelnden Frau ist. Es ist daher hilfreich, dass sich die Fachperson mit dem eigenen Lebensentwurf und der eigenen Lebenswelt – wie auch mit der Lebenswelt der Frau – auseinandersetzt und die Beratung im Kontext eigener Überlegungen zu Fragen des Kinderwunsches kritisch betrachtet. Hierbei sollten Wertvorstellungen offen und gemeinsam angesprochen werden, ohne das Gegenüber von den eigenen Wertvorstellungen überzeugen zu wollen.

Anforderungen an die präkonzeptionelle Beratung

Präkonzeptionelle Beratung soll nichtdirektiv, nichtdiskriminierend, situationsgemäss, differenziert, ressourcenorientiert und vernetzt erfolgen. Übergeordnetes Ziel der präkonzeptionellen Beratung ist es, das Wohl des Kindes und das Wohl der Frau zu fördern. Auf der Basis dieser Anforderungen wurde das «integrative präkonzeptionelle Beratungstool für psychisch erkrankte Frauen im gebärfähigen Alter» entwickelt.1,2 Es basiert auf der Mutterschaftskonstellation von Daniel Stern,14,15 ergänzt durch Ergebnisse aus der Bindungsforschung,16 Aspekte zur Stressbelastung und Lebensgestaltung sowie medizinisch-pharmakologische Aspekte, die in die gängige psychiatrische und psychotherapeutische Praxis integriert werden. Diese werden ergänzt und kombiniert mit den zehn Befähigungskriterien von Martha Nussbaum.11–13 Die zum Modell dazugehörige Broschüre ist als eine Unterstützung und Entscheidungshilfe der Frau mit einer psychischen Erkrankung im gebärfähigen Alter konzipiert.3

Literatur:

1 Binswanger J et al.: Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische präkonzeptionelle Beratung von Frauen im gebärfähigen Alter. 1. Auflage. Stiftung Dialog Ethik, Zürich; Psychiatrie St. Gallen Nord, Will; St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, Pfäfers; Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg 2022 2 Gregorowius D et al.: Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische präkonzeptionelle Beratung von Frauen im gebärfähigen Alter – Kurzversion. 1. Auflage. Stiftung Dialog Ethik, Zürich; Psychiatrie St. Gallen Nord, Will; St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, Pfäfers 2022 3 Baumann-Hölzle R et al.: Kinderwunsch bei psychischer Erkrankung. Informationsbroschüre für Patientinnen. 1. Auflage. Stiftung Dialog Ethik, Zürich; Psychiatrie St. Gallen Nord, Will; St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, Pfäfers 2022 4 Walder J et al.: Die Frage nach einem «eugenischen Impuls» gegenüber psychisch kranken Frauen mit Kinderwunsch in der Schweiz. Swiss Arch Neurol Psychiatry Psychother 2021; 172: w03186 5 Beier K, Wiesemann C: Reproduktive Autonomie in der liberalen Demokratie – eine ethische Analyse. In Wiesemann C, Simon A (Hrsg.): Patientenautonomie. Theoretische Grundlagen, praktische Anwendungen. Mentis, Münster 2013: 205-21 6 Dethloff N: Reproduktive Autonomie. In Baer S, Sacksofsky U (Hrsg.): Autonomie im Recht – geschlechtertheoretisch vermessen. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2018: 229-38 7 Heyder C: Reproduktive Autonomie und das Kindeswohl? Wodurch eine Einschränkung nicht gerechtfertigt werden kann. In Beck S (Hrsg.): Gehört mein Körper noch mir? Strafgesetzgebung zur Verfügungsbefugnis über den eigenen Körper in den Lebenswissenschaften. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2012: 289-315 8 Kaufmann FX: Zukunft der Familie. Stabilität, Stabilitätsrisiken und Wandel der familialen Lebensformen sowie ihre gesellschaftlichen und politischen Bedingungen. Perspektiven und Orientierungen. Beck, München 1990 9 Kaufmann FX et al.: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 1982; 8(4): 523-5 10 Beck-Gernsheim E: Was Eltern das Leben erschwert: Neue Anforderungen und Konflikte in der Kindererziehung. In Teichert V (Hrsg.): Junge Familien in der Bundesrepublik. Familienalltag – Familienumwelt – Familienpolitik. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 1991: 55-73 11 Nussbaum M: Gerechtigkeit oder das gute Leben. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1999a 12 Nussbaum M: Sex and Social Justice. Oxford University Press, New York u. Oxford 1999b 13 Nussbaum M 2006: Frontiers of Justice. Harvard University Press, Cambridge 2006 14 Stern DN: Mutterschaftskonstellation. 3. Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart 1995 15 Stern DN: Mutter und Kind. Die erste Beziehung. 5. Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart 2006 16 Brisch KH: Schwangerschaft und Geburt. Bindungspsychotherapie – bindungsbasierte Beratung und Psychotherapie. Klett-Cotta, Stuttgart 2013

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick

Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...

Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers

In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...

«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie

Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...