AdoASSIP – ein Suizidpräventionsprogramm für Adoleszente

Autoren:

PD Dr. med. Gregor Berger

Martina Preisig, MSc

Marianne Rizk, MSc

Dr. phil. Isabelle Häberling

Dr. med. Dagmar Pauli

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Susanne Walitza

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Korrespondierender Autor:

PD Dr. med. Gregor Berger

E-Mail: gregor.berger@pukzh.ch

Bei AdoASSIP (Adolescent Attempted Suicide Short Intervention Program) handelt es sich um ein hochspezialisiertes Kurzinterventionsprogramm für Jugendliche nach Suizidversuchen und deren Familien. AdoASSIP hat zum Ziel, das Risiko für wiederholte Suizidhandlungen zu reduzieren. Ab 2021 wird das bereits bekannte, als hochwirksam erwiesene ASSIP für Erwachsene1 systematisch an Jugendliche angepasst und in neun (plus vier Halb-) Kantonen der Schweiz in den klinischen Alltag eingeführt.

Keypoints

-

AdoASSIP – Adolescent Attempted Suicide Short Intervention Program – ist ein Kurzinterventionsprogramm für Jugendliche nach Suizidversuchen und deren Familien.

-

AdoASSIP findet als «Add-on»- Behandlung zu einer bestehenden Therapie statt.

-

Die AdoASSIP-Intervention besteht aus einem Vorgespräch, drei Einzelsitzungen und einer Familiensitzung.

-

Das Projekt AdoASSIP soll das Risiko für wiederholte Suizidversuche bei Jugendlichen reduzieren, die Anzahl Suizidversuche systematischer erfassen, relevante Aktuere vernetzen und entlasten sowie Gesundheitskosten senken.

Suizidalität und nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben sich zu einem klinisch und gesundheitspolitisch relevanten Problem entwickelt. In den Medien wird teilweise von einer Epidemie gesprochen.2 Präventive Ansätze weisen einen protektiven Effekt auf,3 besonders in der riskanten Zeit nach psychiatrisch-stationärer Entlassung4 oder nach Präsentation auf einer Notfallstation.5 Die Implementierung von spezifischen präventiven Therapieangeboten für diese Hochrisikogruppe stellt eine grosse Herausforderung dar und erfolgte bisher nur sehr beschränkt.6

Im erwachsenenpsychiatrischen Bereich wurde die Kurzintervention ASSIP1 entwickelt und in verschiedenen Kliniken eingeführt. ASSIP ist ein spezifisches Kurzinterventionsprogramm zur Prävention von weiteren Suizidversuchen und Suiziden, das in einer randomisierten Interventionsstudie erneute Suizidversuche um 80% reduzieren konnte. Mit AdoASSIP wird dieses hochwirksame Kurzinterventionsprogramm erstmals an Jugendliche angepasst. AdoASSIP wird im Jahr 2021 in Zürich pilotiert und ab Frühling 2022 in weiteren acht (plus vier Halb-)Kantonen etabliert und durch Gesundheitsförderung Schweiz im Rahmen der Prävention in der Gesundheitsversorgung mit 1,5 Millionen Franken mitfinanziert.

Einführung und Einverständnisprozess

Für AdoASSIP wird das im Erwachsenenbereich verwendete Material sprachlich, juristisch und methodisch an diese Lebensphase angepasst. Weiter wird eine zusätzliche Sitzung in Form eines psychoedukativen Familiengesprächs angeboten, um auch die Sorgeberechtigten und weitere relevante Bezugspersonen des Helfernetzes aktiv in die Prävention zukünftiger Suizidversuche miteinzubeziehen. Die Intervention sollte wann immer möglich zusätzlich zu einer bereits bestehenden Therapie erfolgen. Falls noch keine Therapie etabliert ist, gehört es zu den Aufgaben der AdoASSIP-Therapeutin, die Familie bei der entsprechenden Suche zu unterstützen.

Die Teilnahme an AdoASSIP benötigt aus rechtlicher wie auch aus medizinisch-ethischer Sicht das Einverständnis sowohl der Betroffenen als auch der sorgeberechtigten Eltern. In einem Vorgespräch wird im Detail über AdoASSIP informiert und das schriftliche Einverständnis eingeholt.

Ablauf der AdoASSIP-Intervention

1. Sitzung

In der ersten Sitzung erfolgt ein narratives Interview, welches auf Video aufgenommen wird. In diesem Narrativ soll der oder die Jugendliche möglichst frei und so detailliert wie möglich die Suizidhandlung, wie es dazu kam und die damit verbundenen Gefühle und Gedanken beschreiben. Am Schluss erhält der oder die Jugendliche eine Hausaufgabe («Suizid ist keine überlegte Handlung») zum Lesen und schriftlichen Ausfüllen bis zur zweiten Sitzung. Am Ende aller Sitzungen erfolgt jeweils eine Einschätzung der Suizidalität. Bei akuter Suizidalität und mangelnder Absprachefähigkeit werden entsprechende Massnahmen eingeleitet.

Zwischen der 1. und der 2. Sitzung

Die AdoASSIP-Therapeutin selektioniert die Videosequenzen für die zweite Sitzung.

2. Sitzung

Zuerst wird die in der ersten Sitzung abgegebene Hausaufgabe besprochen. Danach werden die ausgewählten Videosequenzen gemeinsam angeschaut und analysiert. Durch dieses «Gemeinsam-vor-dem Bildschirm-Sitzen» soll ein kollaborativer Ansatz gefördert werden. Die Analyse der Gedanken, Emotionen, vegetativen Symptome und des damit verbundenen Verhaltens sind zentrale Bausteine der zweiten Sitzung. Sie sollen dabei helfen, gemeinsam den Suizidversuch inklusive des «suizidalen Modus» zu verstehen und zu verarbeiten. Persönliche Warnzeichen, Schutz- und Resilienzfaktoren sollen aufgedeckt werden.

Zwischen der 2. und der 3. Sitzung

Die AdoASSIP-Therapeutin erarbeitet den Entwurf einer schriftlichen Fallkonzeption (ca. 0,5–1 Seite).

3. Sitzung

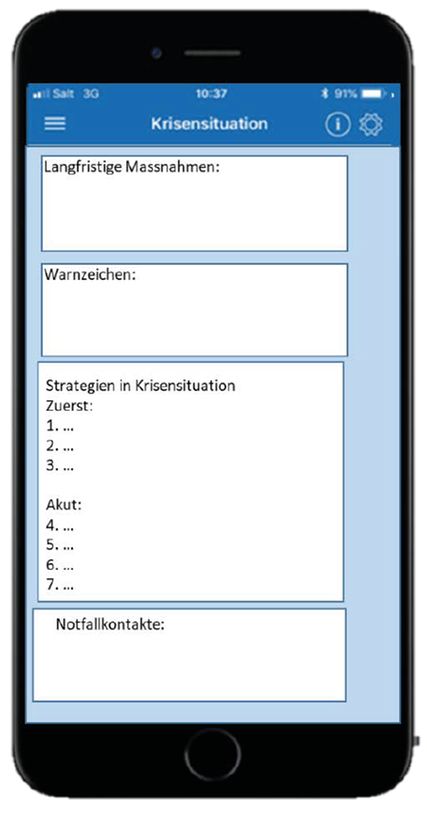

Abb. 1: Psychiatrische Symptome und ein individueller Notfallplan werden mittels Robin-Z-App dokumentiert

Die schriftliche Fallkonzeption wird gemeinsam mit dem oder der Jugendlichen am Computer überarbeitet und längerfristige Ziele, individuelle Warnsignale und Notfallstrategien werden formuliert. Der Notfallplan wird elektronisch in der Robin-Z-App (Abb. 1) abgespeichert, einer an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Zürich entwickelten App für das Monitoring von psychiatrischen Symptomen.7 Am Ende der dritten Sitzung wird das kommende Familiengespräch vorbesprochen.

4. Sitzung

Diese wird speziell für AdoASSIP eingeführt. Je nach familiärer Situation werden die relevanten Bezugspersonen eingeladen. Die Jugendlichen stellen den Eltern ausgewählte Teile der Fallkonzeption und vor allem die entwickelten Sicherheitsstrategien vor. Zudem ist angedacht, dass soweit sinnvoll und möglich der vor- bzw. nachbehandelnde Therapeut in die vierte Sitzung miteinbezogen wird.

Weitere geplante Kontakte

Es ist vorgesehen, dass die Betroffenen im ersten Jahr alle drei Monate und im zweiten Jahr alle sechs Monate mittels halbstandardisierter schriftlicher oder elektronischer Nachrichten kontaktiert werden. Ziel davon ist, an den Notfallplan zu erinnern und einen niederschwelligen Kontakt zur AdoASSIP-Therapeutin aufrechtzuerhalten, was den Effekt der therapeutischen Beziehung stärkt.

Erwartete Vorteile

Die Einführung von AdoASSIP wird zu einer Sensibilisierung und Entstigmatisierung der Jugendsuizidalität beitragen. Durch AdoASSIP erwarten wir einen Rückgang der Suizidversuche und Suizide im Jugendalter. Zudem erbringt AdoASSIP einen gesellschaftlichen und strukturellen Beitrag für die Psychiatrieplanung, indem erstmals eine bessere Schätzung der Anzahl Suizidversuche möglich sein wird. Zusätzlich verbessert AdoASSIP die Vernetzung der Akteure entlang der Versorgungskette.

AdoASSIP kann Therapeuten und Therapeutinnen, die mit suizidgefährdeten Jugendlichen arbeiten, Unterstützung bieten, ohne dass ein Wechsel der Fallführung erforderlich ist oder die therapeutische Beziehung darunter leidet. Weiter werden durch die Behandlung der Suizidversuche verschiedene soziale und schulische Institutionen entlastet, welche in der Regel im Umgang mit Suizidversuchen überfordert sind.

Neben den klinischen Vorteilen ermöglicht AdoASSIP, jugendspezifische Risiko- und Schutzfaktoren für Suizidversuche und Suizide zu identifzieren. Eine Evaluation des Einflusses der Kurzintervention AdoASSIP auf Psychopathologie, Lebensqualität, Funktionsniveau und Zufriedenheit der Jugendlichen, ihrer Familien und der Zuweisenden ist ein integraler Bestandteil des Gesamtprojektes.

Nicht zuletzt können durch die Präventionsmassnahme AdoASSIP Kosten im Gesundheitsbereich reduziert werden. Wenn 300 Jugendliche nach Suizidversuchen pro Jahr am Programm teilnehmen, wobei etwa jeder fünfte einen Suizidversuch innerhalb eines Jahres wiederholen würde, müssten wir von etwa 70 wiederholten Suizidversuchen pro Jahr ausgehen. In der Studie von Gysin und Kollegen1 wurde die Häufigkeit der Suizidversuche durch ASSIP über zwei Jahre von 26,7% auf 8,3% reduziert. Dies würde bedeuten, dass mehr als 40 behandlungsbedürftige Suizidversuche verhindert werden. Bei CHF 19.000.– Kosten pro Suizidversuch wären dies jährliche Einsparungen von CHF 760.000.–.

* AdoASSIP-Konsortium – Antragsteller:

PD Dr. G. Berger, KD Dr. D. Pauli, Prof. Dr. S. Walitza; Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich

Partnerkantone:

BERN: Prof. Dr. M. Kaess, PD Dr. J. Kindler; Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie & Psychotherapie UPD Bern

BASEL STADT/BASEL LAND: Prof. Dr. A. Di Gallo, E. Herbrecht, Dr. B. Contin; Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychosomatik des Universitätskinderspitals beider Basel (UKBB)

GENF: Dr. A. Edan, Eléonore Anzalone; MALATAVIE-Unité de crise, Département de la Femme, de l’Enfant et de l’Adolescent

LUZERN (OBWALDEN/NIDWALDEN): Dr. O. Bilke, Dr. C. Frey; Luzerner Psychiatrie LUPS, Kinder- & Jugendpsychiatrie, Luzern

ST. GALLEN (AA/AR): Dr. U. Müller Knapp; Klinik Sonnenhof; Dr. S. Erb: Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

THURGAU: Dr. B. Rhiner, Amir Yamini; Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst KJPD TG und Notfallstationen Frauenfeld & Münsterlingen

TG: PD Dr. L. Wöckel; Clienia Littenheid (KJP Vertragsklinik vieler weiterer Kantone)

WAADT: Prof. Dr. K. von Plessen, Dr. C. Kapp; Département de psychiatrie, CHUV Prilly

ZÜRICH: Antragssteller & Dr. S. Kupferschmid; Integrierte Psychiatrie Winterthur IPW, Kanton Zürich

Suizidpräventionsexperten, ASSIP-Experten/Berater:

Prof. Dr. Konrad Michel, Dr. Anja Gysin-Maillart (ASSIP), Martina Blaser (Suizidprävention ZH)

Literatur:

1 Gysin-Maillart A et al.: A novel brief therapy for patients who attempt suicide: a 24-months follow-up randomized controlled study of the attempted suicide short intervention program (ASSIP). PLoS Med 2018; 13: e1001968 2 Martin G, Swannell S: Non-suicidal self-injury in the over 40s: results from a large national epidemiological survey. Epidemiology 2016; 6: 266 3 Godoy Garraza L et al.: Long-term impact of the Garrett Lee Smith Youth Suicide Prevention Program on youth suicide mortality, 2006-2015. J Child Psychol Psychiatry 2019; 60: 1142-7 4 Forte A et al.: Suicidal risk following hospital discharge: a review. Harv Rev of Psychiatry 2019; 27: 209-16 5 Czyz EK et al.: Coping with suicidal urges among youth seen in a psychiatric emergency department. Psychiatry Res 2016; 241: 175-81 6 Kennard B et al.: The development and feasibility outcomes of a youth suicide prevention intensive outpatient program. J Adolesc Health 2019; 64: 362-9 7 Traber-Walker N et al.: Evaluation of the combined treatment approach “Robin” (standardized manual and smartphone app) for adolescents at clinical high risk for psychosis. Front Psych 2019; 10: 384

Weiterführende Literatur:

● https://gesundheitsfoerderung.ch/pgv/gefoerderte-projekte.html ● Lizardi D, Stanley B: Treatment engagement: a neglected aspect in the psychiatric care of suicidal patients. Psychiatr Serv 2010; 61: 1183-91 ● Méndez-Bustos P et al.: Effectiveness of psychotherapy on suicidal risk: a systematic review of observational studies. Front Psych 2019; 10: 277 ● O’Neill S et al.: Emergency department and hospital care prior to suicide: a population based case control study. J Affect Disord 2019; 249: 366-70 ● Walrath C et al.: Impact of the Garrett Lee Smith youth suicide prevention program on suicide mortality. Am J Public Health 2015; 105: 986-93 ● WHO: Preventing suicide: a global imperative. 2014; ISBN 978 92 4 156477 9

Das könnte Sie auch interessieren:

Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten

In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...