Kommt bald eine lichtgesteuerte Medizin?

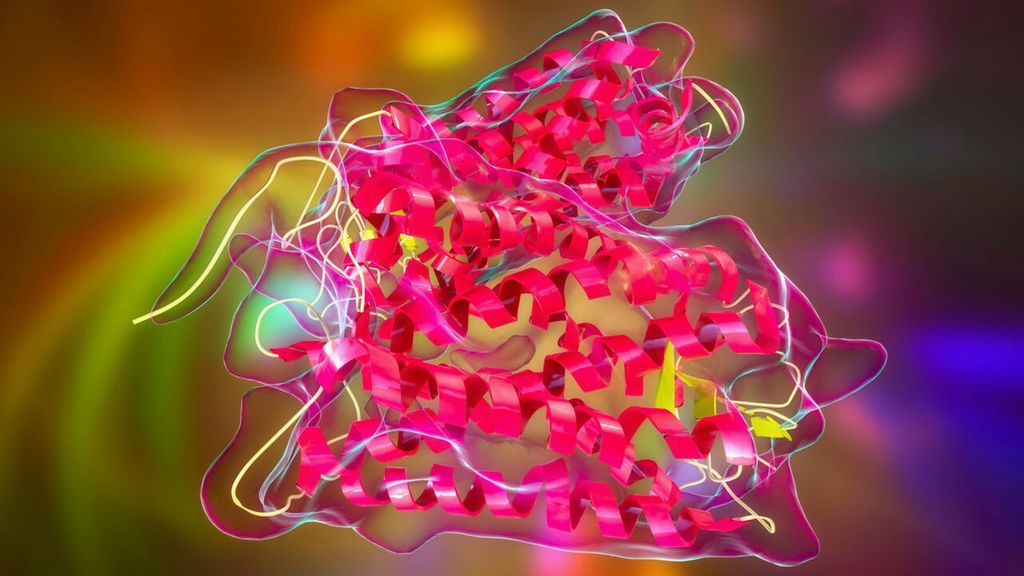

Forschenden des Paul-Scherrer-Instituts ist es gelungen, die Struktur bestimmter Fotorezeptoren aufzuklären. Mit ihrer Hilfe könnte man zelluläre Aktivitäten per Licht an- und ausschalten.

Villigen. Licht könnte bald eine revolutionäre Rolle in der biologischen Forschung und medizinischen Anwendung spielen. Darauf lassen aktuelle Forschungsergebnisse eines Teams des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) schliessen. Forschende um Gebhard Schertler vom PSI Center for Life Sciences arbeiten derzeit an einer neuen Art der Optogenetik, über die es möglich sein soll, durch Lichtimpulse Zellfunktionen an- und ausschalten zu können. Das Team vermeldete nun erste Erfolge: Zum einen ist es gelungen, einen passenden Fotorezeptor (ein sogenanntes Rhodopsin) zu finden und so zu modifizieren, dass es auch im aktiven Zustand stabil bleibt, um sich untersuchen zu lassen. Und zum zweiten konnte die Struktur dieses aktiven Zustands mithilfe eines Kryo-Elektronenmikroskops an der ETH Zürich aufgeklärt werden.

In den Neurowissenschaften werden ähnliche Lichtimpulse zurzeit bereits im Tiermodell zur Erforschung von Erkrankungen des Gehirns wie Parkinson und Epilepsie erprobt: In die Neuronen werden per Gentechnik lichtgesteuerte Ionenkanäle von Einzellern eingebaut. Im Tiermodell öffnen sich diese Ionenkanäle in der Zellmembran zum Beispiel bei blauem Lichteinfall und lassen so etwa positiv geladene Ionen in das Neuron strömen. In einer Kettenreaktion öffnen sich weitere Kanäle; so entsteht ein elektrisches Signal – das Neuron wird aktiv. Allerdings funktionieren solche lichtgesteuerten Ionenkanäle nur bei Nervenzellen. Ziel der aktuellen PSI-Forschung ist es jedoch, auch weitere Zellen und Organe im Organismus zu stimulieren, um vielerlei Körperfunktionen zu steuern. So könnte man etwa den natürlichen Schrittmacher des Herzens erforschen oder die Mechanismen von chronischen Schmerzen, Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Leiden. Man könnte womöglich effektive Zelltherapien für hormonelle Fehlfunktionen, Immun-, Herz- und andere Erkrankungen bis hin zu Krebs entwickeln.

Das Projekt der Forschenden mit dem Namen «Switchable rhodOpsins in Life Sciences» (SOL) hat drei Ziele: 1. Lichtrezeptoren, wie jene der menschlichen Netzhaut (sogenannte Rhodopsine) finden, die das leisten können, und ihre Struktur aufklären, um die Funktionsweise besser zu verstehen. 2. Solche Rhodopsine mit molekularbiologischen Methoden modifizieren, um sie für Schaltvorgänge verschiedener Körperfunktionen zu optimieren. 3. Die Schalter nutzen, um die Signal-Mechanismen der Proteine besser zu verstehen, sie dann als Werkzeug in der Forschung einsetzen und darauf aufbauend Gentherapeutika entwickeln. Beim ersten Schritt gibt es jetzt erste Erfolge. Die PSI-Forschenden arbeiten mit führenden Kolleg:innen in Deutschland und England zusammen und konnten gemeinsam einen der begehrten ERC-Grants eingewerben: Fördermittel des Europäischen Forschungsrates von fast acht Millionen Euro. (kagr)

SERVICE: Publikation

Quelle: Medienmitteilung des PSI

Das könnte Sie auch interessieren:

Impfungen: Jeder Zweite fühlt sich schlecht informiert

Die Impfkompetenz der Bevölkerung stand im Fokus einer Studie aus dem Jahr 2024. Sie zeigt, dass 51 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Schwierigkeiten im Umgang mit ...

Medikamente: Versorgungssicherheit verschlechterte sich

Schweizer Patientinnen und Patienten sind schlechter als in den vergangenen Jahren mit neuen Medikamenten versorgt. Dem gelte es entgegenzuwirken, heisst es seitens der Interpharma.

Sichere Forschungspartnerschaft mit Gesundheitsdaten

Ein neues Datennutzungsmodell ermöglicht es Unternehmen, Forschungsfragen mit Gesundheitsdaten zu beantworten – ohne Zugang zu sensiblen Informationen.

.jpg)