Ausgewählte mündliche Mitteilungen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

An der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED) im November 2023 gaben Schweizer Endokrinologinnen und Endokrinologen einen Einblick in ihre vielfältige Forschung. Wir stellen Ihnen hier einige der präsentierten Arbeiten vor.

Kann Metformin den Glukokortikoid-induzierten Knochenabbau verhindern?

Hintergrund: Glukokortikoide (GC) sind für die Behandlung verschiedener Erkrankungen von entscheidender Bedeutung. Allerdings bergen sie auch ein hohes Risiko für Osteoporose. Bereits innerhalb weniger Monate kann die Knochendichte erheblich abnehmen, und bei bis zu 5% der Patienten mit einer GC-Therapie kann es zu Frakturen kommen. Es gibt vielversprechende Hinweise aus präklinischen Studien und Beobachtungen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, dass Metformin die GC-bedingte Osteoporose verhindern kann. In dieser Studie wurde untersucht, ob Metformin bei gesunden Probanden die durch GC induzierte Osteoporose verhindert.

Methode: In der randomisierten, placebokontrollierten Cross-over-Studie wurde bei schlanken, gesunden Männern die Auswirkung von Metformin auf biochemische Marker des Knochenumsatzes während einer hochdosierten GC-Behandlung untersucht. Alle Teilnehmer erhielten während zwei 7-tägigen Perioden, die durch eine 28-tägige Auswaschphase getrennt waren, jeweils Prednison 30mg/d. Während der einen Periode erhielten sie zusätzlich Metformin, während der anderen Placebo. In einer explorativen Analyse wurden die Veränderungen der Knochenumsatzmarker vor und nach der GC-Behandlung in beiden Studienphasen untersucht.

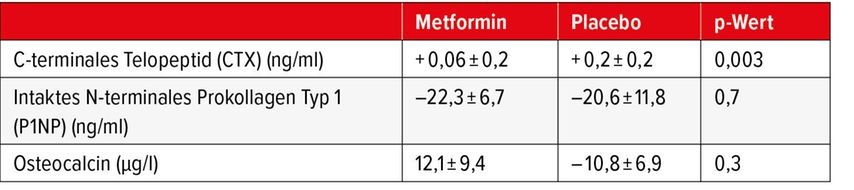

Ergebnisse: 18 männliche Probanden (Alter 27±5,2 Jahre, BMI 22,9±1,8kg/m2) wurden in die Studie aufgenommen. Die Veränderungen der untersuchten Knochenumsatzmarker im Serum während der GC-Behandlung und gleichzeitiger Gabe von Metformin oder Placebo sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1: Veränderung von Knochenumsatzmarkern im Serum unter Glukokortikoidbehandlung plus Metformin vs. Placebo

Schlussfolgerung: Die Studie hat gezeigt,dass Metformin während der GC-Therapie eine schützende Wirkung hat und die Knochenresorption vermindert, während keine Wirkung auf die Knochenbildung zu beobachten ist. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Metformin eine vielversprechende Rolle bei der Abschwächung einiger der schädlichen Auswirkungen von GC auf die Knochengesundheit spielen könnte.

Pfammatter S, Zanetti L, Thierry S, Meier C, Seelig E: Metformin prevents glucocorticoid-induced bone resorption in healthy subjects. SGED-SSED Annual Meeting 2023, OP 48 (S)

Stilldauer von ≥ 6 Monaten wirkt sich günstig auf kardiometabolische Gesundheit aus

Hintergrund: Bei Hochrisiko-Frauen mit einem Schwangerschaftsdiabetes (GDM) in der Vorgeschichte wird Stillen mit einem verringerten Risiko für Typ-2-Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen in Verbindung gebracht. Die Mechanismen und die Auswirkungen des Stillens auf den allgemeinen Gesundheitszustand sind jedoch noch unklar. Prospektive Studien in dieser Population sind rar. In dieser Studie wurden die Zusammenhänge zwischen Stillen und kardiometabolischen Outcomes, Entzündung und Knochendichte bei Frauen mit GDM prospektiv untersucht.

Methode: Diese Sekundäranalyse der MySweetheart-Studie umfasste 171 Frauen mit GDM und zuverlässigen Daten zum Stillen. Die Frauen wurden anlässlich der ersten GDM-Visite (24–32 SSW), 6–8 Wochen und 1 Jahr postpartal (pp) untersucht. Bei der letzten Untersuchung wurden Daten zu Gewicht, Gewichtsverlauf und Körperzusammensetzung erfasst und Marker für Insulinresistenz und -sekretion, CRP und die Knochendichte (DXA) bestimmt. Daten zur Ernährung und zur körperlichen Aktivität wurden während der SS und 1 Jahr pp erfasst. Die Ergebnisse von Frauen, die nicht oder <6 Monaten gestillt haben (Gruppe A), wurden mit solchen, die ≥6 Monate gestillt haben (Gruppe B), verglichen. Alle Analysen wurden um potenzielle Störfaktoren bereinigt.

Ergebnisse: Frauen der Gruppe A (n=69) hatten einen höheren BMI vor der SS (p=0,012), einen niedrigeren Bildungsgrad (p=0,012) und benötigten mehr glukosesenkende Behandlungen während der SS (p=0,024). Andere potenzielle Störfaktoren (Alter, andere sozioökonomische, medizinische und Lebensstilmerkmale sowie ungünstige SS-Ausgänge) unterschieden sich nicht. Die Gesamtstilldauer korrelierte mit geringeren Werten für Gewicht, Gewichtsretention, Fettmasse, viszerales Fettgewebe, aber auch fettfreie und Magermasse 1 Jahr pp sowie geringeren Werten für CRP, HOMA-IR, HOMA des β-Zell-Index (HOMA-B) und AUCins/glu (alle p≤0,002). Die Stilldauer korrelierte auch mit einer höheren Gesamtinsulinsensitivität (MATSUDA) und einer um die Insulinresistenz bereinigten Insulinsekretion (ISSI-2) 1 Jahr pp (alle p≤0,011), jedoch nicht mit der Knochendichte. Alle Korrelationen mit Ausnahme von AUCins/glu, MATSUDA und ISSI-2 blieben auch nach Bereinigung um Störfaktoren signifikant. In den bereinigten Modellen war eine Stilldauer von ≥6 Monaten mit geringeren Werten für Gewicht, Gewichtsretention, Fettmasse und CRP assoziiert (alle p≤0,046). Die Insulinausschüttung und die Knochendichte unterschieden sich in den beiden Gruppen nicht.

Schlussfolgerung: In dieser prospektiven Studie mit Frauen mit GDM erwies sich die Stilldauer als Prädiktor für ein geringeres kardiometabolisches Risiko und eine geringere Entzündungsrate 1 Jahr postpartal. Nach Bereinigung um signifikante Störfaktoren war die Stilldauer von ≥6 Monaten mit geringeren Werten für Gewicht, Gewichtsretention, Fettmasse und Entzündung assoziiert, nicht jedoch mit einer höheren Insulinsekretion, einer geringeren fettfreien Masse oder einer geringeren Knochendichte 1 Jahr postpartal.

Hebeisen I, Rodriguez EG, Arhab A, Gross J, Gilbert L, Schenk S et al.: Prospective associations between breastfeeding and cardio-metabolic health, inflammation and bone density at 1-year postpartum in women with prior gestational diabetes mellitus. SGED-SSED Annual Meeting 2023, OP 17 (S)

Proteinsupplementierung erhöht bei chronischem SIADH das Serumnatrium

Hintergrund: Das Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) kann mit oralem Harnstoff behandelt werden. Proteine werden von der Leber in Harnstoff umgewandelt. Die Autoren stellten die Hypothese auf, dass Nahrungsproteine die Ausscheidung von freiem Wasser durch harnstoffinduzierte osmotische Diurese erhöhen könnten, und untersuchten die Wirkung einer proteinreichen Supplementierung auf den Serumnatriumspiegel bei chronischem SIADH.

Methode: Die monozentrische offene Proof-of-Concept-Studie wurde zwischen 10/2021 und 02/2023 am Universitätsspital Basel durchgeführt. Teilnehmen konnten erwachsene ambulante Patienten mit chronischem SIADH jeglicher Ätiologie. Die Probanden erhielten 7 Tage lang täglich 90g Protein in Form von Proteinpulver, das in maximal 1l Flüssigkeit aufgelöst wurde. Nach einer Auswaschphase von mindestens 1 Woche erhielten sie 7 Tage lang täglich 30g oralen Harnstoff. Der primäre Endpunkt war der Anstieg des Natriumspiegels vom Ausgangswert bis zum Ende der 7-tägigen Proteinzufuhr.

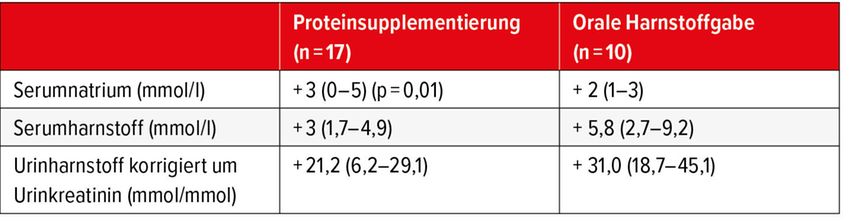

Ergebnisse: 17 Patienten wurden eingeschlossen (14 Frauen, mittleres Alter 68 Jahre [61–79]). Die Veränderungen des Serumnatriumspiegels, des Serumharnstoffspiegels und des um das Urinkreatinin korrigierten Harnstoffs im Urin nach der 7-tägigen täglichen Proteinsupplementierung und der 7-tägigen oralen Harnstoffgabe sind in Tabelle2 zusammengefasst.

Tab. 2: Veränderung der Messwerte (Median) nach 7-tägiger Proteinsupplementierung und nach 7-tägiger oraler Harnstoffgabe

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Supplementierung mit Proteinpulver den Serumnatriumspiegel bei Patienten mit chronischem SIADH durch eine proteininduzierte Ureagenese und eine osmotische Diurese erhöht.

Monnerat S, Atila C, Baur F, Santos de Jesus J, Refardt J, Dickenmann M et al.: Effect of protein supplementation on plasma sodium levels in the syndrome of inappropriate antidiuresis – a monocentric open-label proof-of-concept study - the TREASURE study. SGED-SSED Annual Meeting 2023, OP 42 (S)

Diagnose des ADH-Mangels mit Copeptin: Stimulation mit Arginin oder hypertoner Kochsalzlösung?

Hintergrund: Die Abgrenzung des ADH-Mangels («arginine vasopressin deficiency»; alte Nomenklatur: zentraler Diabetes insipidus) von der primären Polydipsie (PP) ist schwierig. Durch hypertone Kochsalzlösung stimuliertes Copeptin ermöglicht die Diagnose eines ADH-Mangels mit hoher Genauigkeit, erfordert aber eine enge Natriumüberwachung. Arginin-stimuliertes Copeptin zeigte eine ähnliche diagnostische Genauigkeit, jedoch mit einem einfacheren Testprotokoll. Die Studienautoren stellten die Hypothese auf, dass die Arginin-Stimulation derjenigen mit hypertoner Kochsalzlösung bei der Diagnose eines ADH-Mangels nicht unterlegen ist, und führten einen direkten Vergleich durch.

Methode: Zwischen 2018 und 2022 wurde eine randomisierte multizentrische Studie durchgeführt. Bei Patienten mit ADH-Mangel oder PP wurde eine Diagnostik mittels Stimulation mit hypertoner Kochsalzlösung und mit Arginin durchgeführt. Die Copeptinspiegel im Serum wurden 60 Minuten nach der Arginingabe resp. bei einem Natriumspiegel von ≥149mmol/l nach der Infusion mit hypertoner Kochsalzlösung gemessen. Der Hauptendpunkt war die allgemeine diagnostische Genauigkeit unter Verwendung der vordefinierten Copeptin-Grenzwerte von 3,8pmol/l für die Arginin-Stimulation und 4,9pmol/l für die Stimulation mit hypertoner Kochsalzlösung.

Ergebnisse: Von den 158 Patienten, die sich beiden Tests unterzogen, wurde bei 69 (44%) ein ADH-Mangel (41 vollständig und 28 teilweise) und bei 89 (56%) eine PP diagnostiziert. Die diagnostische Genauigkeit zur Unterscheidung von Patienten mit ADH-Mangel und solchen mit PP betrug 74,4% (95% CI: 67,0–80,6) für die Arginin-Stimulation im Vergleich zu 95,6% (91,1–97,8) für die Stimulation mit hypertoner Kochsalzlösung. Dementsprechend war die Stimulation mit Arginin derjenigen mit hypertoner Kochsalzlösung unterlegen (geschätzte Differenz: –21,2% [–28,7 bis –14,3]). Bei beiden Tests traten nur leichte unerwünschte Ereignisse auf, aber 72% der Patienten zogen die Stimulation mit Arginin derjenigen mit hypertoner Kochsalzlösung vor. Ein Arginin-stimuliertes Copeptin von ≤3,0pmol/l liess die Diagnose eines ADH-Mangels mit einer Spezifität von 90,9% (81,7–95,7) stellen, während Werte >5,2pmol/l mit einer Spezifität von 91,4% (83,7–95,6) für die Diagnose einer PP sprachen.

Schlussfolgerung: Die Stimulation von Copeptin mit hypertoner Kochsalzlösung war der Stimulation mit Arginin bei der Diagnostik eines ADH-Mangels überlegen und bleibt der Test mit der höchsten diagnostischen Genauigkeit.

Refardt J, Atila C, Chifu I, Ferrante E, Erlic Z, Drummond JB et al.: Diagnosing AVP-deficiency (central diabetes insipidus) using copeptin: head-to-head comparison of arginine and hypertonic saline stimulation. SGED-SSED Annual Meeting 2023, OP 52

Efmody® bei kongenitaler Nebennierenhyperplasie

Hintergrund: Die Hormonsubstitution bei kongenitaler Nebennierenhyperplasie (CAH) aufgrund eines 21-Hydroxylase-Mangels (21-OHD) zielt darauf ab, die physiologischen Sekretionsmuster von Cortisol und Aldosteron nachzuahmen. Mit den verfügbaren Glukokortikoid-Präparaten ist es jedoch nicht möglich, einen adäquaten Cortisol-Peak in den frühen Morgenstunden, einen milderen Peak in den Abendstunden und einen niedrigen Cortisolspiegel in der Nacht zu erreichen. Infolgedessen kann eine intermittierende Hypersekretion von ACTH die Entwicklung von testikulären adrenalen Resttumoren (TART) induzieren, und wiederholte Phasen eines adrenalen Androgenüberschusses können die Aktivität der zentralen Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse unterdrücken, was beides die Spermatogenese und damit die männliche Fertilität beeinträchtigen kann.

Methode: 20 Männer mit einer CAH mit Salzverlust oder einer einfachen virilisierenden CAH (bestätigt durch biallelische CYP21A2-Mutationen) stimmten einer Umstellung der laufenden Standardbehandlung auf die kürzlich zugelassene Hydrocortisonformulierung mit veränderter Wirkstofffreisetzung (MR-HC) Efmody® zu. Bei 17 Patienten wurden Samenproben (analysiert nach WHO-Standards) und hormonelle Parameter (gemessen mittels LC-MSMS) zu Beginn und über einen Zeitraum von 12 Monaten der MR-HC-Behandlung untersucht. 3 Männer brachen die Behandlung aufgrund vermuteter unerwünschter Wirkungen ab, darunter Gelenkschmerzen, gesteigerter Appetit und verschlechterte Stimmung.

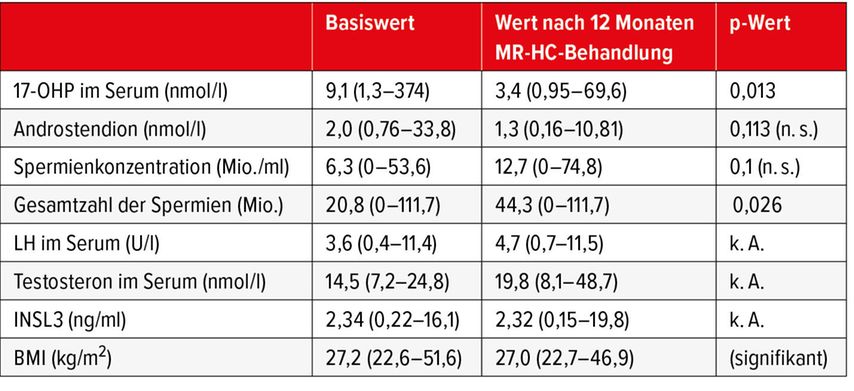

Ergebnisse:Das Durchschnittsalter der in die Auswertung einbezogenen Männer betrug 28 Jahre (20–47). Die für einen optimalen Cortisolersatz erforderliche Efmody®-Dosis betrug im Median 16mg/m2 (10–22,7), was 30mg/d (25–50) entspricht, wobei ein Drittel der Tagesdosis um 07:00h und zwei Drittel um 23:00h eingenommen wurden. Die Dosis von Fludrocortison wurde nicht verändert. Die Resultate sind in Tabelle 3 dargestellt.

Tab. 3: Laborwerte vor und nach 12 Monaten Behandlung mit der Hydrocortisonformulierung mit veränderter Wirkstofffreisetzung (MR-HC) Efmody®

Schlussfolgerung: Das Hydrocortisonpräparat mit veränderter Wirkstofffreisetzung Efmody® scheint bei Männern mit CAH eine sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Glucokortikoid-Substitution zu sein, mit potenziell positiven Auswirkungen auf die Hormonkonzentrationen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren- und -Gonaden-Achse, die Samenqualität und das Körpergewicht.

Rohayem J, Vorona E, Holterhus PM, Kulle A: Effects of the modified release hydrocortisone preparation Efmody® on hormones, spermatogenesis and body weight in males with congenital adrenal hyperplasia. SGED-SSED Annual Meeting 2023, OP 55

Quelle:

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED), 16. und 17. November 2023, Bern

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...