Real-World-Data zur Therapie der CRSwNP mit Dupilumab

Autor:innen:

Dr. Sydney Heubisch

Hals-, Nasen- und Ohrenklinik

Universitätsklinikum Heidelberg

E-Mail: sydney.heubisch@med.uni-heidelberg.de

MuDr. Max Bock

Hals-, Nasen- und Ohrenklinik

Universitätsklinikum Heidelberg

E-Mail: max.bock@med.uni-heidelberg.de

Dr. Irina Salzmann

Hals-, Nasen- und Ohrenklinik

Universitätsklinikum Heidelberg

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei Patient:innen mit einer chronischen Rhinosinusitis mit Polyposis nasi (CRSwNP) kann die Standardtherapie mit topischer und systemischer Cortisongabe sowie operativem Eingriff aufgrund häufiger Rezidive langwierig sein. Seit 2019 sind nun dreiverschiedene Biologika zur Add-on-Therapie zugelassen. Am Universitätsklinikum Heidelberg wurden 41 Patient:innen mit dem monoklonalen Antikörper Dupilumab behandelt und nach 16 Wochen sowie 6 Monaten nachkontrolliert. Dabei wurden verschiedene Parameter wie Größe der nasalen Polypen, Lebensqualität, Geruchssinn und Eosinophilenanzahl/Gesamt-IgE im Serum erhoben. Es zeigten sich eine signifikante Verringerung der Größe der nasalen Polypen sowie eine Verbesserung des Geruchssinns und der Lebensqualität.

Keypoints

-

Mit der Biologikatherapie ist eine wirksame Add-on-Therapie bei Patient:innen mit CRSwNP zugelassen.

-

Es sollte eine sorgfältige Selektion der dafür infrage kommenden Patient:innen erfolgen (Kosten für das Gesundheitssystem, Nebenwirkungen, Therapieversager).

-

Es stehen verschiedene Hilfsmittel zur vereinfachten Indikationsstellung zur Verfügung (z.B. AEDA, EPOS etc.).

-

Weitere Studien, z.B. zur besseren Einschätzung von Prädiktoren, sollten Gegenstand der weiteren Forschung sein.

Die chronische Sinusitis ist ein häufiges Erkrankungsbild, siebetrifftca. 10% der Europäer:innen.1 Sie wird definiert als ein Symptomkomplex aus mindestens zwei der folgenden Symptome: Anosmie, Druckgefühl über den Nasennebenhöhlen, Nasenatmungsbehinderung und Rhinorrhö oder „postnasal drip“ sowie eine Erkrankungsdauer von mindestens 12 Wochen.1 Zusätzlich wird die chronische Sinusitis in eine Form mit (CRSwNP) und eine Form ohne Polypen(CRSsNP) unterteilt.2

Die Therapie erfolgt mittels topischer oder systemischer Cortisongabe sowie einer operativen Sanierung der Nasennebenhöhlen.3 Patient:innen mit einer CRSwNP neigen dabei vermehrt zu Rezidiven und Komorbiditäten wie Asthma und ASS-Intoleranz, wodurch die Therapie erschwert sein kann.4

Die Genese der Erkrankung ist noch nicht vollständig geklärt, verläuft aber größtenteils über eine IgE vermittelte Typ-2-Inflammation.5 Aktuell sind die drei Biologika Dupilumab (2019), Omalizumab (2020) und Mepolizumab (2021) als Add-on-Therapie der CRSwNP zugelassen.7 Der monoklonale Antikörper Dupilumab hemmt den IL4-/IL-13-Signalweg und unterdrückt dadurch die Aktivierung der B-Zellen sowie die Ausschüttung von Histaminen.5

Material und Methode

Es wurden 41 Patient:innen, bei denen eine Therapie mit Dupilumab eingeleitet wurde, zwischen Jänner 2020 und Juli 2022 untersucht. Dabei erfolgte die Indikationsstellung anhand der AEDA-Kriterien.7 Anschließend erfolgten die Initiierung und überwachte Gabe von Dupilumab 300mg s.c. zu drei Zeitpunkten im Abstand von jeweils zwei Wochen. Die Patient:innen wurden zur selbstständigen Verabreichung angeleitet.

Vor Erstgabe, nach 16 Wochen und nach 6 Monaten wurden verschiedene diagnostische Parameter erhoben: Der klinische Befund wurde mit dem„nasalpolypscore“ nach Meltzer8 quantifiziert, die Lebensqualität mittels SNOT-22Score objektiviert und die Geruchs- und Geschmackstestung anhand von Sniffin’ Sticks gemessen. Zusätzlich erfolgten die Durchführung einer Rhinomanometrie, einer Lungenfunktionsprüfung (Erhebung der FEV1) und eines Prick-Tests sowie die Bestimmung der Eosinophilen und des Gesamt-IgE im Serum. Die Indikation wurde nach 16 Wochen und 6 Monaten anhand der EUFOREA-Kriterien9 überprüft. Bei unzureichender Punktezahl (0–1 Punkte) wurde mit den betroffenen Patient:innen eine Umstellung auf andere Antikörper oder ein Therapieabbruch diskutiert.

Ergebnisse

Patientenkontingent

Insgesamt wurden 41 Patient:innen mit dem Antikörper Dupilumab 300mg alle zwei Wochen s.c. behandelt. Davon waren 51% Männer und 49% Frauen. Das Alter der Patient:innen lag zwischen 30 und 83 Jahren, der Median betrug dabei 54 Jahre. 81% der Patient:innen litten unter einem komorbidem Asthma bronchiale und 27% an einer ASS-Intoleranz. Zusätzlich berichteten 73% der Patient:innen über Allergien, wobei die Pollenallergie am häufigsten genannt wurde.

Diagnostik

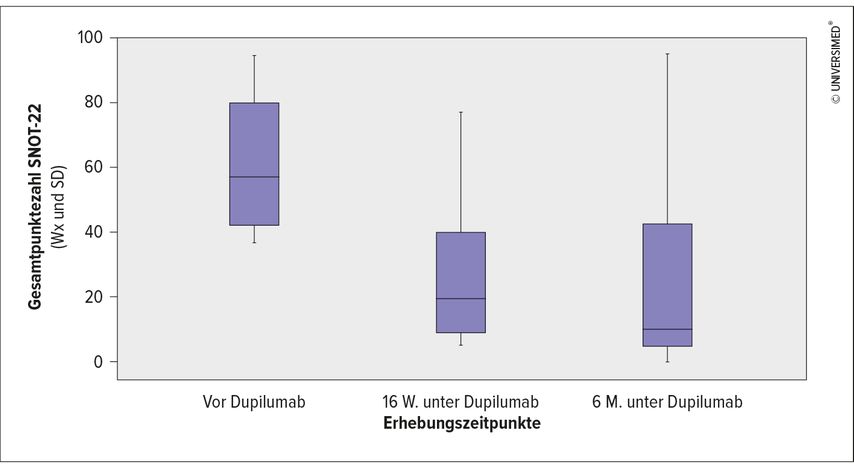

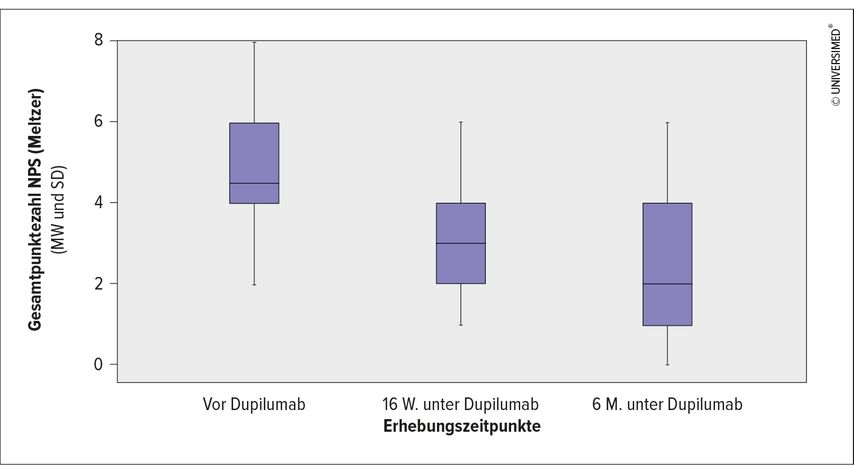

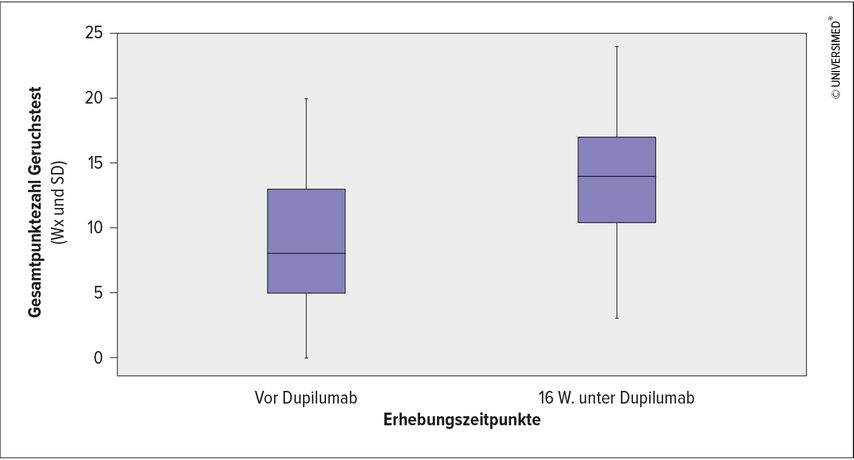

Die o.g. Parameter wurden zu Beginn der Therapie, nach 16 Wochen und nach sechs Monaten erhoben (Abb. 1–3). Dabei zeigten sich bereits nach 16 Wochen eine signifikante Steigerung der Lebensqualität, ein Rückgang der Größe der nasalen Polypen und eine Zunahme des Riechvermögens (jeweils p<0,001).

Zusätzlich ließ sich ein Trend zur Verbesserung der Nasenatmung anhand der rhinomanometrischen Ergebnisse darstellen. Eine Zunahme der Einsekundenkapazität bei Patient:innen mit Asthma bronchiale (n=32) konnte nicht nachgewiesen werden.

Labor

Das Gesamt-IgE im Serum sank signifikant (p<0,001) von 202,73 (+/–211,4) IU/ml auf 101,71 (+/–111,9) IU/ml. Die Eosinophilen stiegen unter Therapie im Mittel von 490/μl auf 660/μl an (nicht signifikant, p>0,001).

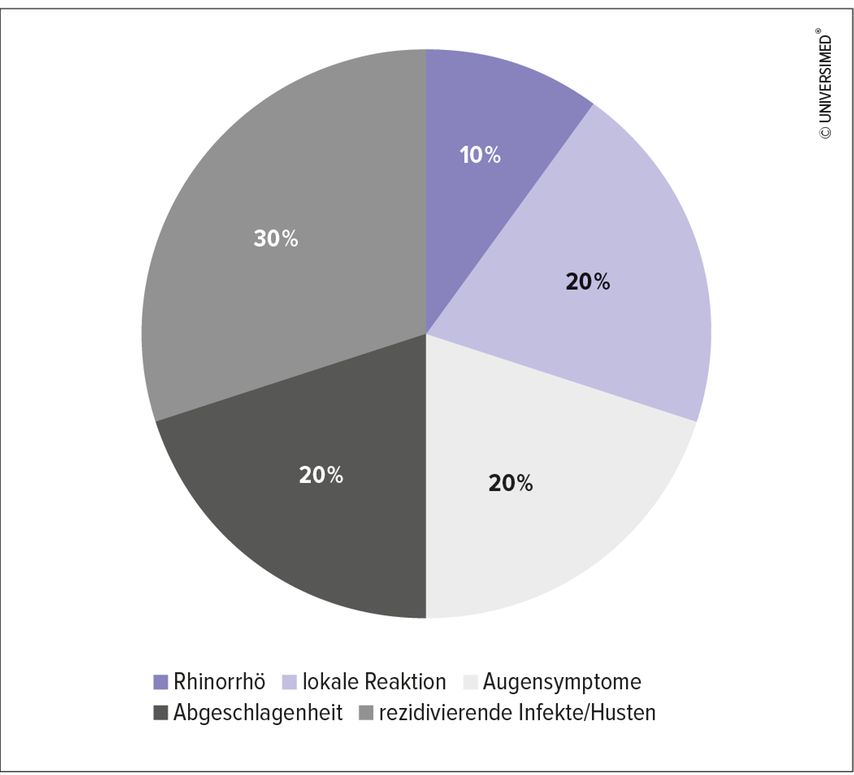

Nebenwirkung/ Therapieabbruch

Bei 20% der Patient:innen traten unerwünschte Nebenwirkungen auf. Dabei kam es zu Rhinorrhö, rezidivierenden Infekten, allgemeiner Abgeschlagenheit, lokalen Reaktionen an der Einstichstelle und Rötung der Augen (Abb. 4). In 4 Fällen (10%) erfolgte ein Therapieabbruch nach 6 Monaten. Zwei der Patient:innen brachen die Therapie aufgrund der Nebenwirkungen ab. Bei den anderen beiden Patient:innen wurde die Therapie aufgrund von mangelnder Compliance durch die behandelnde Einrichtung abgebrochen. Die Umstellung auf einen anderen Antikörper erfolgte bei vier Patient:innen (10%). Drei der Patient:innen sprachen dabei nicht ausreichend auf Dupilumab an, sodass die EUFOREA-Kriterien nicht ausreichend erfüllt wurden. Die vierte Patientin wechselte aufgrund einer geplanten Schwangerschaft zu Omalizumab, da Dupilumab bei Schwangerschaft wegen einer mangelnden Datenlage nicht empfohlen wird.10

Bei Patient:innen, die Komplikationen unter der Therapie gezeigt hatten, wurden anschließend erneut die Ausgangswerte untersucht, um einen eventuellen Zusammenhang festzustellen. Dabei zeigten sich erhöhte Mittelwerte im Vergleich zum Gesamtkontigent für Eosinophile, Polyposis und SNOT-22 Score bei Therapiestart. Zudem kam es bei den Patient:innen mit Nebenwirkungen im Therapieverlauf zu einem Anstieg der Eosinophilen (580/μl auf 1178/μlMW). Bei 38% dieser Patient:innen stiegen die Eosinophilen unter Therapie auf über 2000/μl an (Hypereosinophilie).

Diskussion

Insgesamt konnte die bisherigen Datenlage zur Wirksamkeit in Bezug auf Lebensqualität, Polypengröße und Riechvermögen bestätigt werden. Da sich bei einigen Patient:innen erst nach 6 Monaten signifikante Veränderungen zeigten, ist ein Therapiezeitraum von mindestens sechs Monaten (auch bei ggf. nicht erfüllten EUFOREA-Kriterien nach 16 Wochen Therapiedauer) zu diskutieren.11–13

Schwierigkeiten zeigten sich bei der Objektivierung der Ergebnisse, da diese trotz verschiedener Tools häufig untersucherabhängig waren. Im Untersuchungszeitraum kam es aufgrund der Coronapandemie und der damit vermehrten Impfungen bzw. Erkrankungen bei einigen Patient:innen zu einer zeitlichenVerschiebung der Verabreichung des Medikamentes.

Ein grundsätzlicher Anstieg von Eosinophilen unter der Therapie mit Dupilumab ist eine bekannte Nebenwirkung, welche zu schwerwiegenden Komplikationen wie eosinophilem Asthma, Vaskulitiden etc. führen kann.10 Allerdings zeigte sich hier aber auch ein möglicher Prädiktor für Therapieversager, weshalb wir ein Tracking der Eosinophilen, insbesondere bei hohen Baseline-Werten (>1000/µl), für sinnvoll erachten.

Zusätzlich fiel bei drei Patient:innen mit CRSwNP eine chronische Otitis media auf. Bei zwei weiteren bestand ein Zustand nach Cholesteatom. Unter Therapie mit Dupixent kam es bei zwei Patient:innen zu einem Rückgang der Granulationen im Mittelohr. In der Literatur finden sich ebenfalls Hinweise auf ein positives Outcome bei Patient:innen mit chronischer Otitis media durch eine Biologikatherapie.14

Die Wirksamkeit aller drei Antikörper ist belegt.11–13 Leider gibt es noch keine veröffentlichten Head-to-Head-Studien zum Vergleich der Wirksamkeit. Diese sind aber bereits geplant (z.B. EXTREME-Studie).15 Zur Erleichterung der Antikörperwahl bei Indikation veröffentlichte die AEDA im März 2023 ein neues Positionspapier.16

In Deutschland wird die Therapie mittels Biologika von den Krankenkassen übernommen. Wichtig ist dabei vor allem im niedergelassenen Setting die genaue Dokumentation, um keine Regressforderungen zu erhalten.

Fazit

Bei genauer Indikationsstellung ist den betroffenen Patient:innen eine Therapie mit Biologika als Alternative anzubieten.

Literatur:

1 Fokkens WJ et al.: Executive summary of EPOS 2020 including integrated care pathways. Rhinology 2020; 58(2): 82-111 2 Bachert C et al.: Endotype-driven care pathways in patients with chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol 2018; 141: 1543-51 3 Banhawy OE et al.: Update of pathogenesis and management of nasal polyposis. Menoufia Med J 2016; 29: 469-77 4 Stevens W et al.: Chronic rhinosinusitis with nasal polyps. J Allergy Clin Immunol Pract 2016; 4: 565-72 5 Gandhi NA et al.: Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nature Rev Drug Discov 2016; 15: 35-50 6 Klimek L et al.: Positionspapier: Anwendung von Biologika bei chronischer Rhinosinusitis mit Polyposis nasi (CRSwNP) im deutschen Gesundheitssystem – Empfehlungen des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (AeDA) und der AGs Klinische Immunologie, Allergologie und Umweltmedizin und Rhinologie und Rhinochirurgie der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie (DGHNOKHC). Laryngorhinootologie 2020; 99(8): 511-27 7 Klimek L et al.: Positionspapier: Anwendung von Biologika bei chronischer Rhinosinusitis mit Polyposis nasi (CRSwNP) im deutschen Gesundheitssystem. Allergo J 2021; 30(6): 24-44 8 Meltzer EO et al.: Rhinosinusitis: developing guidance for clinical trials. J Allergy Clin Immunol 2006; 118(5): 17-61 9 Fokkens WJ et al.: EUFOREA consensus on biologics for CRSwNP with or without asthma. Allergy 2019; 74(12): 2312-9 10 https://dgaki.de/wp-content/uploads/2023/01/FI_336683_Dupixent-300-mg_September.pdf , S. 2-3; zuletzt aufgerufen am 14.8.2023 11 Bachert Claus et al.: Efficacy and safety of dupilumab in patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps (LIBERTY NP SINUS-24 and LIBERTY NP SINUS-52): results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3 trials. Lancet 2019; 394(10209): 1638-50 12 Damask C et al.: Defining the efficacy of omalizumab in nasal polyposis: a POLYP 1 and POLYP 2 subgroup analysis. Am J Rhinol Allergy 2022; 36(1): 135-41 13 Han JK et al.: Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (SYNAPSE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Respir Med 2021; 9(10): 1141-53 14 Ryder CY et al.: Improvement of suspected eosinophilic otitis media with targeted biologic therapy. Otol Neurotol 2023; 44(5): 462-8 15 De Prado Gomez L et al.: Efficacy and safety of dupilumab versus omalizumab in chronic rhinosinusitis with nasal polyps and asthma: EVEREST Trial Design. Am J Rhinol Allergy 2022; 36(6): 788-95 16 Pfaar O et al.: Therapie der chronischen Rhinosinusitis mit Polyposis nasi (CRScNP) mit monoklonalen Antikörpern (Biologika): S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNO-KHC) und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). HNO 2023; 71: 256-63

Das könnte Sie auch interessieren:

Wenig genützte Chance: COPD-Therapie abseits der Medikamente

Neben der medikamentösen Behandlung spielen im Management der COPD nicht-medikamentöse Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dies betrifft vor allem die pulmonale Rehabilitation, die ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...