Inhalationssysteme: Welcher Inhalator für welchen Patienten?

Bericht:

Dr. Katrin Spiesberger

Redaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Dosieraerosole, Vernebler oder Trockenpulverinhalatoren – die Fülle an erhältlichen Inhalationssystemen macht die Wahl des Systems zu einer kleinen Wissenschaft. Ob Asthma oder COPD: Alle Patienten profitieren von einem auf ihre Patientencharakteristika abgestimmten Inhalationssystem, was sich in der Therapieadhärenz und der geringeren Exazerbationsrate widerspiegelt.

Keypoints

-

Faktoren, die die Deposition des Wirkstoffes beeinflussen sind das Device, die Lunge, die Inhalation selbst, sowie physikalische Einflüsse.

-

Inhalationssysteme lassen sich grob in Aerosol- und Trockenpulverinhalatoren einteilen.

-

Inhalation sollten immer in Abstimmung auf den Pateinten ausgewählt werden.

-

Durch das Befolgen des ACT-Prinzips lassen sich viele Fehlerquellen vermeiden.

Die Inhalation bietet – unter der Prämisse der korrekten Anwendung – im Vergleich zu anderen Darreichungsformen einige Vorteile: Zum einen gelangt der Wirkstoff direkt an den Wirkort, wodurch die erwünschte Wirkung früher eintritt. Zum anderen sind geringere Wirkstoffmengen erforderlich, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Ausserdem sind durch die präzisere örtliche Anwendung weniger systemische Nebenwirkungen zu erwarten, wie PD Dr. med. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum in Linz am Jahreskongress der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie erörterte.

Die grossen und kleinen Atemwegeunterscheidensich aufgrund ihres Durchmessers und weiterer anatomischer Gegebenheiten in ihrer Oberfläche. So haben die Hauptbronchien z.B. einen grösseren Durchmesser als die terminalen Bronchiolen, aber auch eine geringere Oberfläche als diese. Die Atemwege unterscheiden sich aber auch in ihrem Widerstandsanteil: Der Larynx und die Hauptbronchien weisen den grössten prozentualen Widerstandsanteil auf, kleinere Strukturen, wie die terminalen Bronchiolen oder der Alveolarsack, den geringsten. Auch die Atemflussgeschwindigkeit nimmt mit der Grösse der Strukturen ab (Larynx: 3900mm/sec, Alveolarsack: 0,9mm/sec).

Deposition des Wirkstoffs

Verschiedene Faktoren haben einen erheblichen Einfluss auf die Deposition der Wirkstoffe. Dazu zählen:

-

das Inhalationsdevice (Wie ist die Partikelgrösse beschaffen? Ist die Dosismenge konstant? Welchen Widerstand hat das Device?)

-

die Lunge resp. Art und Ausmass der Erkrankung (Welche Auswirkungen auf die Morphologie ergeben sich dadurch?)

-

die Durchführung der Inhalation (Wie gross ist der maximale Inspirationsfluss? Wie gross ist das zu inhalierende Volumen? Ist der Patient in der Lage den Atem für eine gewisse Dauer nach der Inhalation anzuhalten? Wie steht es um die Inhalationstechnik und liegen Anwendungsfehler vor?)

Ebenso sind physikalische Einflüsse zu berücksichtigen:

-

Impaktion:Partikel können auf Gabelungen der Atemwege prallen und dort impaktieren, anstatt dem Atemfluss zu folgen. Diese Impaktion ist bei kleineren Teilchen und langsamer Inhalation im Vergleich zur raschen Inhalation grösserer Partikel geringer.

-

Sedimentation: Partikel mit grösserem Durchmesser setzen sich aufgrund ihrer Trägheit rascher ab, haben also eine höhere Sinkgeschwindigkeit.

-

Diffusion: Partikel unterhalb eines Durchmessers von einem Mikrometer unterliegen der Braun’schen Molekularbewegung. Hier ist zu berücksichtigen: Je kleiner die Partikelgrösse, desto höher ist die Diffusionsgeschwindigkeit.

-

In geringerem Mass spielt auch die Interzeption eine Rolle für das Absetzen der Partikel auf der Atemschleimhaut.

Inhalatoren und Inhalationstechniken

Prinzipiell gibt es zwei grosse Gruppen von Inhalatoren, die Aerosol- und die Trockenpulverinhalatoren.

Zur Gruppe der Aerosolinhalatoren zählen Dosieraerosole («metered dose inhaler»; MDI), Vernebler («soft mist inhaler»; SMI) sowie Atemzug-gesteuerte Dosierinhalationssysteme. Bei dieser Gruppe ist eine langsame, kontinuierliche Einatmung notwendig, um den optimalen Wirkungseffekt zu erzielen.

Die Gruppe der Trockenpulverinhalatoren («dry powder inhaler»; DPI) können in Einzeldosisinhalatoren und Multidosissysteme eingeteilt werden. Ihnen gemein ist, dass eine rasche, forcierte und möglichst tiefe Einatmung erfolgen sollte.

Die Inhalationssystem weisen einen unterschiedlichen intrinsischen Widerstand auf, wobei ein höherer Widerstand nicht automatisch als schlechter anzusehen ist. Vielmehr beeinflusst er auch den inspiratorischen Fluss, den ein Inhalator generieren muss, um eine bestmögliche Wirkstoffverteilung zu erzielen. Der optimale Fluss ist dabei von System zu System sehr unterschiedlich.

Patientencharakteristika bestimmen die Auswahl des Inhalatortyps

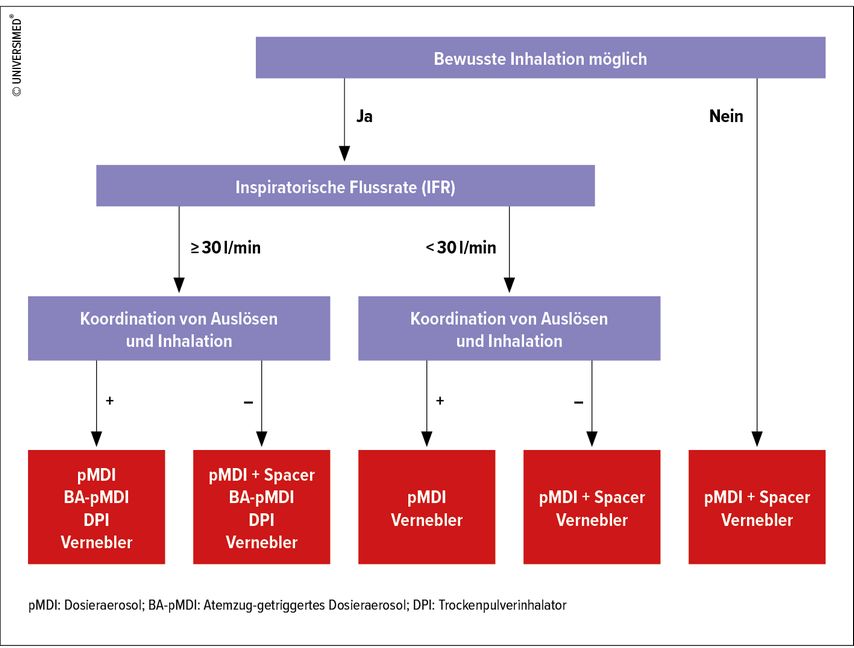

Generell gilt, dass Inhalationssysteme auf den Patienten abgestimmt werden sollten (Abb. 1). Ist eine bewusste Inhalation nicht möglich, stehen nur Dosieraerosole mit Spacer oder Vernebler zur Verfügung. Kann eine bewusste Inhalation durchgeführt werden, muss im nächsten Schritt die inspiratorische Flussrate beachtet werden.Beträgt sie ≥30l/minkann jedes Inhalationssystem verwendet werden, falls die Koordinationsfähigkeit des Patienten gut ist. Bei eingeschränkter Koordinationsfähigkeit empfiehlt sich auf jeden Fall die Verwendung eines Spacers.Bei einer inspiratorischen Flussrate <30l/min ist die Auswahl eingeschränkt. So gibt es, gemäss Lamprecht, z.B. keine klare Empfehlung für Trockenpulverinhalatoren, da die Wirkstoffdeposition unter Umständen unzureichend sein kann.

Abb. 1: Patientencharakteristika bestimmen die Auswahl des Inhalatortyps (Quelle: Doi: 10.1055/s-2001-19003)

Anforderungen an ein ideales Inhalationssystem

Inhalationssysteme sollten eine ausreichende Feinpartikeldosis beinhalten, damitTeilchen in die tieferen Atemwege gelangen können. Die abgegebene Dosis sollte konstant und möglichst unabhängig vom Inspirationsfluss des Patienten sein. Die Geschwindigkeit der Aerosolwolke sollte nicht zu hoch sein, der Rachen sollte nicht zu stark belastet werden und gleichzeitig sollte das Device einfach zu handhaben – also klein und handlich – sein und im Idealfall Feedback an den Patienten geben. Es gibt Systeme mit visuellem und/oder akustischem Feedbackmechanismus, der angibt, ob die Inhalation richtig durchgeführt wurde. Dazu können altersbedingte Faktoren, wie Komorbiditäten, verminderte Beweglichkeit der Hände, kognitive Einschränkungen hinzukommen. «Die Wahl des richtigen Inhalators ist daher tatsächlich eine kleine Kunst», so der Experte.

ACT – «assess/choose/train»

Das beste Inhalationssystem wirkt nur dann, wenn es richtig angewendet wird. Daher ist das ACT-(«Assess/choose/train»)-Prinzip zu berücksichtigen. Sind alle Faktoren erfasst und das richtige System ausgewählt, muss der Patient in der Handhabung geschult werden.Er muss lernen, wie dasInhalationssystem vorbereitet wird, wie ervor der Inhalationvollständig ausatmet, wie er das Mundstück richtig platziert und wie dasInhalationsmanöver richtig durchgeführt wird (langsam kontinuierlich oder kräftig und tief).

Fehlerquellen

Bei Dosieraerosolen:

-

vor Inhalation nicht tief ausgeatmet (85%)

-

nicht tief und langsam eingeatmet (69%)

-

mangelnde Koordination (65%)

-

Schutzkappe nicht abgenommen (5,3%)

-

Dosieraerosol falsch gehalten (1,8%)

Bei Trockenpulverinhalatoren:

-

vor Inhalation nicht tief ausgeatmet (60%)

-

nicht tief und kräftig inhaliert (18,5%)

-

nicht richtig geladen (13,6%)

-

Mundstück nicht richtig im Mund (3,8%)

Zu guter Letzt erinnerte Lamprecht daran, dass die Zufriedenheit der Patienten ein entscheidender Faktor in der Therapieadhärenz ist: Zufriedene Patienten wenden ihr Inhalationssystem regelmässig an und leiden dadurch auch weniger häufig an Exazerbationen.

Quelle:

«Welches Device für welchen Patienten? Einfluss auf das therapeutische Outcome», Vortrag von PD. Dr. med. Bernd Lamprecht, Linz, im Rahmen der 45. Jahrestagung der ÖGP

Literatur:

beim Vortragenden

Das könnte Sie auch interessieren:

Asthma und der zirkadiane Rhythmus

Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...

Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?

Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...