State of the Art bei Haartransplantationen

Autor:

Dr. med. Frank G. Neidel

Facharzt für Chirurgie

Hairdoc – Spezialpraxis für Haartransplantation,

Düsseldorf

Web: www.hairdoc.de

E-Mail: info@hairdoc.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Zahl der Haartransplantationen steigt kontinuierlich an. Als anerkannte mikrochirurgische Techniken haben sich die Einzelentnahme der Haarwurzelgruppen aus dem Haarkranz und die Entnahme eines Hautstreifens mit Durchwachsungsnaht und anschliessender Vereinzelung etabliert. So können innerhalb weniger Stunden 2000 bis 3000 Transplantate eingesetzt und ästhetisch ansprechende Resultate erzielt werden.

Keypoints

-

Aufgrund der natürlich wirkenden Operationsergebnisse steigt die Zahl der Haartransplantationen kontinuierlich an.

-

Besonders schonend für Patienten ist die Einzelentnahme der Haarwurzelgruppen aus dem Haarkranz (FUE-Technik). Der Entnahmevorgang kann maschinell rotierend, oszillierend, vibrierend, per Hand oder Roboter-assistiert erfolgen.

-

Als gleichwertige Alternative gilt die Entnahme eines Hautstreifens mit Durchwachsungsnaht und anschliessender Vereinzelung der Follicular Units unter dem Mikroskop (FUT-Technik).

-

Eine Haartransplantation mit 2000 bis 3000 Transplantaten stellt einen Aufwand von 6–8 Stunden dar. Die Rehabilitation der Patienten vollzieht sich in der Regel innert 14 Tagen.

Abb. 2: Die 1:1-Umverteilung von Hautinseln führt zum sogenannten Puppenkopfeffekt

Abb. 3:Mini- und Mikrografts konnten erste ästhetisch zufriedenstellende Ergebnisse liefern

In den vergangenen 20 Jahren hat die Eigenhaarwurzeltransplantation weltweit ihren Erfolgskurs fortgesetzt und zählt heute zu den etablierten und medizinisch anerkannten Verfahren bei dauerhaftem Haarverlust ehemals behaarter Gebiete. Sie kommt meist im Kopf- oder Bartbereich zum Einsatz. Der grosse Erfolg dieser Umverteilung potenter freier Haarwurzeltransplantate, auch «Follicular Units» (anatomisch kleinste Haareinheiten) genannt, steht direkt im Zusammenhang mit reproduzierbaren natürlichen Resultaten.

Seit etwa 1950 bis 1980 konnte man zur Therapie des Haarverlusts nur makrochirurgische Operationstechniken anwenden, was zu eher groben und unnatürlich wirkenden Resultaten führte. Dazu zählt in erster Linie das «punch grafting» mit Biopsiepunchs von 2–5mm Durchmesser. Die Entnahmestellen waren offen, wodurch Rundnarben verblieben. Insgesamt erzielte man mit dieser Methode eine 1:1-Umverteilung der Hautinseln in Kahlstellen, was zum Puppenkopfeffekt und somit einer ungenügenden Ästhetik führte (Abb.1 und 2).

Später verfeinerte man die Techniken durch minichirurgische Anwendungen. Zwischen 1980 und 2000 kam es zur «Mini-/Mikrograft-Ära», in der erstmals «Punch»-Hautinseln geteilt wurden und Minigrafts mit 3–6 Haaren, teilweise sogar Einzelpräparationen in Mikrografts mit 1–2 Haaren, erstellt wurden. Später wurden Grafts direkt aus Hautstreifen heraus präpariert und vereinzelt, was den Beginn der mikroskopischen Präparation und erste in ästhetischer Hinsicht gute Ergebnisse markiert (Abb.3).

Heute nutzt man vorwiegend mikrochirurgische Techniken und kann Follicular Units 1:1 transplantieren, was absolut natürliche Ergebnisse liefert. Voraussetzung dafür sind die Beherrschung der Operationstechnik und entsprechendes Equipment. In der Mikrotechnik wird eine Hautstreifenentnahme mit Durchwachsungsnaht der Entnahmestelle («trichophytic closure»)1 durchgeführt sowie «slivering» des Hautstreifens am Mikroskop und präparatorische Vereinzelung in Follicular Units. 2002 gelang die erste Einzelentnahme der Units direkt ohne Schnitt und Naht durch Rassmann.2 Seit ca. 2010 hat die Methode in Europa grosse Popularität erlangt, was sich auch an steigenden Behandlungszahlen bemerkbar macht.

Ärztliche Konsultation und Operationsplanung

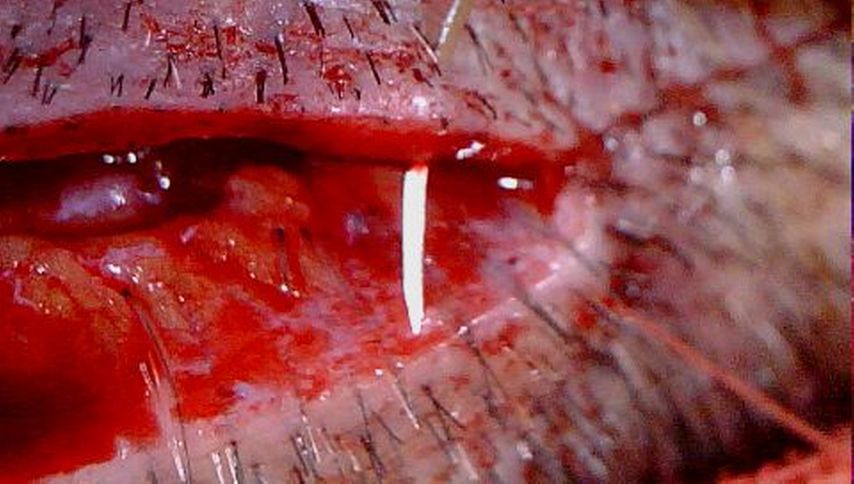

Abb. 4: Intraoperative Fotografie bei Haartransplantation nach FUT-Technik

Die moderne und zeitgemässe Haartransplantation beginnt mit einer detaillierten Anamnese und Befundaufnahme. Nach Aufklärung der Patienten und Erläuterung des adäquaten Behandlungsverfahrens erfolgt die eigentliche Transplantation an einem vorab festgelegten Tag. Je nach Verfahren und Menge der zu transplantierenden Haarwurzeleinheiten rechnet man mit einer Operationsdauer von 3–7 Stunden. Die Rehabilitation dauert in der Regel 1–2 Wochen. Der weitere Verlauf ist durch ein temporäres Effluvium gekennzeichnet. Der neue, permanente Haarwuchs setzt ab dem 3. postoperativen Monat ein. Ein Nachsorgetermin mit entsprechender Fotodokumentation soll nicht vor Ablauf eines Jahres eingeplant werden, denn das neue Haar wächst mit 1cm pro Monat relativ langsam. Bei einigen Patienten kann dabei eine weitere Verdichtung zur Optimierung oder für eine verbliebene Restfläche eingeplant werden (Abb. 4, 5).

Abb. 6:Dihydrotestosteron(DHT)-resistenter Spenderbereich im Haarkranz (grüne Zone)

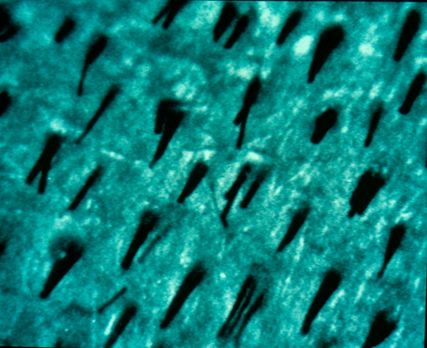

Abb. 7:Haarwurzelgruppen im Haarkranz sind lebenslang resistent gegen DHT

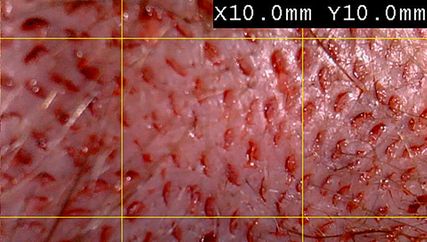

Die ärztliche Konsultation ist im Hinblick auf eine mögliche Haartransplantation ein unerlässlicher Abschnitt des Gesamtkonzepts − letztendlich die vertrauensbildende Massnahme vor der eigentlichen Behandlung. Es muss neben der spezifischen Anamnese und genauen Erhebung des Lokalbefundes ein schlüssiges Behandlungskonzept in Abhängigkeit von vorhandenen Ressourcen und der Prognose des Haarausfalls erstellt werden. Dabei spielt die Messung der Haarwurzelgruppendichte pro Quadratzentimeter (Trichodensitometrie/Trichometrie) die entscheidende Rolle.3 Je dichter Haargruppen wachsen, desto mehr lassen sich aus dem Dihydrotestosteron-resistenten Spenderbereich (Haarkranz) entnehmen und umverteilen. Das etwa 150–250cm2 messende Areal, welches der Körperbehaarung angerechnet wird, beherbergt Haarwurzelgruppen, die in der Regel lebenslang resistent gegen Dihydrotestosteron (DHT) sind (Abb. 6,7).

Die Resultate der Konsultation mit Kalkulation und geschätztem Behandlungsumfang, Ablauf der Transplantation, Risiken und möglichen Komplikationen sind zu dokumentieren und werden im Aufklärungsbogen vermerkt. Dieser wird von Arzt und Patient, bei Minderjährigen von den erziehungsberechtigten Personen, vor der Behandlung unterschrieben. Auch Fotos mit Simulation des Behandlungsgebietes sind vorab zu empfehlen.

Wahl des Behandlungsverfahrens

Unterschieden werden die zur Verfügung stehenden Therapiemethoden im Prinzip nach dem angewandten Entnahmeverfahren der Follicular Units. Eine der Möglichkeiten besteht darin, einen Hautstreifen («strip») von 20–30cm Länge und 1cm Breite unter örtlicher Betäubung aus dem Haarkranz zu entnehmen, die Entnahmestelle mittels Spezialverschluss («Trichophytic Closure» = Durchwachsungsnaht) zu versorgen und die Follicular Units später am Mikroskop in aufwendiger Kleinarbeit mit grossem Team zu vereinzeln. Diese Methode wird an manchen Stellen als «Follicular-Unit-Transplantation» (FUT-Technik) bezeichnet und erfordert Erfahrung und mikrochirurgische Grundkenntnisse.

Alternativ kann man die Follicular Units mittels speziellen Mikroinstrumentariums per Hand oder motorisiert (verschiedene Bohrertypen, speziell für Haarfollikel entwickelt) direkt entnehmen.4 Dabei entfällt der aufwendige Schritt der mikroskopischen Präparation. Diese direkte Einzelentnahme ohne mikroskopische Präparation wird auch als «Follicular-Unit-Exzision» (FUE-Technik) bezeichnet.

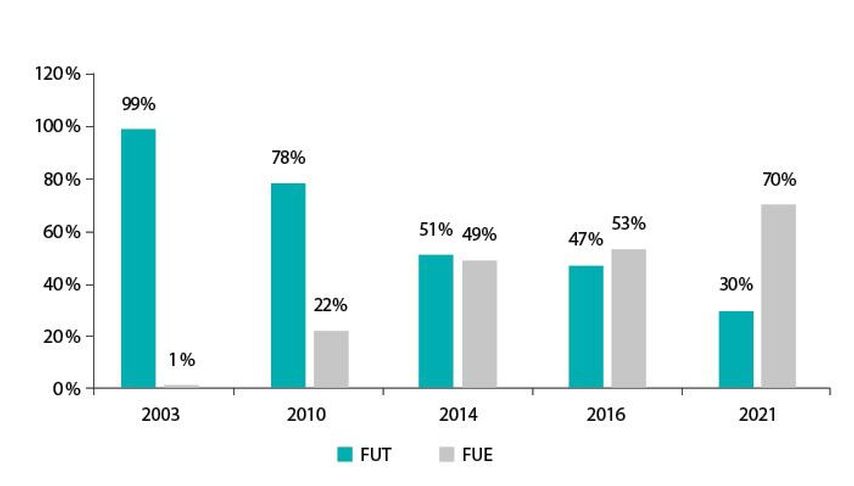

In den letzten Jahren hat sich der Anteil der FUE-Behandlungen rasant entwickelt und den FUT-Behandlungen den Rang abgelaufen. So beträgt derzeit der Anteil der FUE-Prozeduren sowohl weltweit als auch in der eigenen Klientel etwa 70%, der Anteil der Streifenentnahmen mit Präparation etwa 30% (Abb.9).5 Das liegt am relativ einfachen Handling gegenüber aufwendiger Präparation, an damit verbundener Personaleinsparung und schneller risikoarmer Wundheilung. Wohl am belangreichsten ist jedoch der psychologische Effekt für den Patienten, weil die Behandlung ohne Schnitt und Naht und mit kaum oder gar nicht sichtbarer Narbenbildung, auch bei Kahlrasur, auskommt (Abb. 8).

Der Tag der Haartransplantation

Die Behandlung erfolgt überwiegend in Lokalanästhesie. Dazu muss der Patient nicht nüchtern erscheinen, ein leichtes Frühstück ist zu empfehlen. Nach Besprechung und Abklärung der offenen Fragen erfolgen die Unterzeichnung der Behandlungseinwilligung sowie das Anzeichnen der zukünftigen Haaransatzlinie bzw. des Behandlungsareals. Dieser wichtige Schritt wird fotografisch dokumentiert. Dann erhält der Patient zur Prämedikation entweder oral oder auch intravenös ein Sedativum und eine «One-shot-Antibiotikaprophylaxe». Zur wichtigen Vorbereitung der Behandlung gehören, je nach Behandlungsverfahren und -umfang, die partielle oder totale Kahlrasur und eine möglichst bequeme Bauch- oder Seitenlagerung im Behandlungsraum.

Die folgende Lokalanästhesie (Ringblock und Infiltrationsanästhesie) muss unter Zusatz von Adrenalin oder Noradrenalin erfolgen, um für die Dauer der Behandlung relative «Bluttrockenheit» zu gewährleisten. Das wird durch nachfolgende Tumeszenz im Behandlungsareal mit Ringerlösung (ohne Zusätze) nachdrücklich unterstützt. Die Tumeszenz wirkt sich ausserdem positiv auf die Wundheilungsdauer und damit auf den späteren Haarwuchs aus. Ich empfehle wegen der geringen Nebenwirkungen ohne kardiotrope Beeinflussung für den Ringblock Articain (z.B. Ultracain® D-S forte oder Septanest® mit Adrenalin 1:100000) in Zylinderampullen, für die Flächeninfiltration Prilocain 0,5%ig mit Adrenalinzusatz (z.B. Xylonest® 0,5%).

Merke: Für die Lokalanästhesie muss man sich Zeit lassen. Stress wirkt negativ auf den Patienten und das folgende operative Geschehen. Nach Abschluss der lokalen Betäubung ist eine Wartezeit von 10–15 Minuten bis zum Operationsbeginn dringend anzuraten.

Operationsablauf

Schritt 1

Zu Beginn der Operation stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Entnahme der DHT-resistenten Haarwurzeln aus dem Spendergebiet, meist aus dem Haarkranz, entweder «en bloc» als Hautstreifen mit anschliessendem mikrochirurgischem Wundverschluss per Durchwachsungsnaht (Abb. 10) oder

Einzelentnahme der DHT-resistenten Haarwurzeln mit mikrochirurgischem Equipment («Entnahmepunchs» mit Durchmesser von 0,8–1,2mm). Die Entnahme kann manuell, motorisiert (drehend, oszillierend, vibrierend) oder Roboter-assistiert erfolgen (Abb.11).4,6

Schritt 2

Entsprechend der Entnahmemethode unterscheiden sich die Präparationsschritte wie folgt:

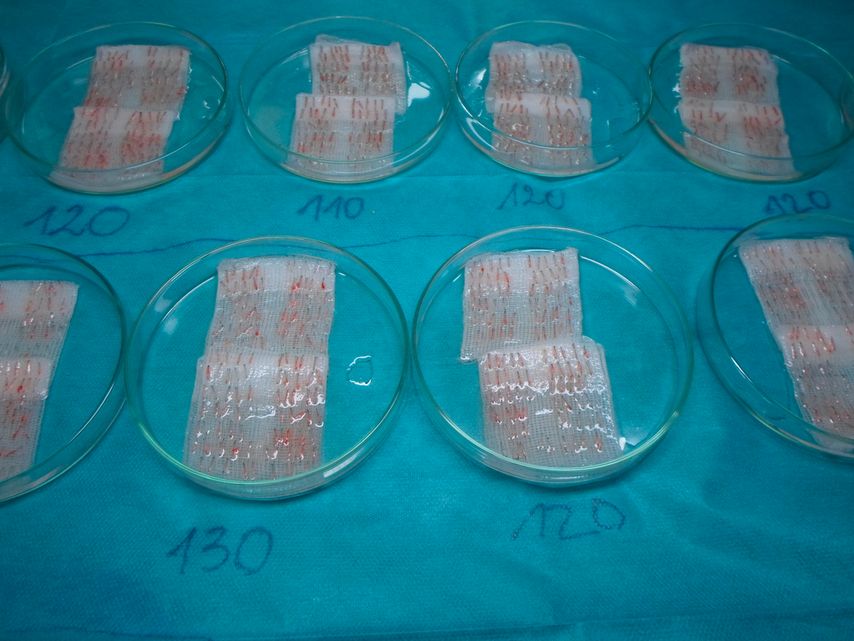

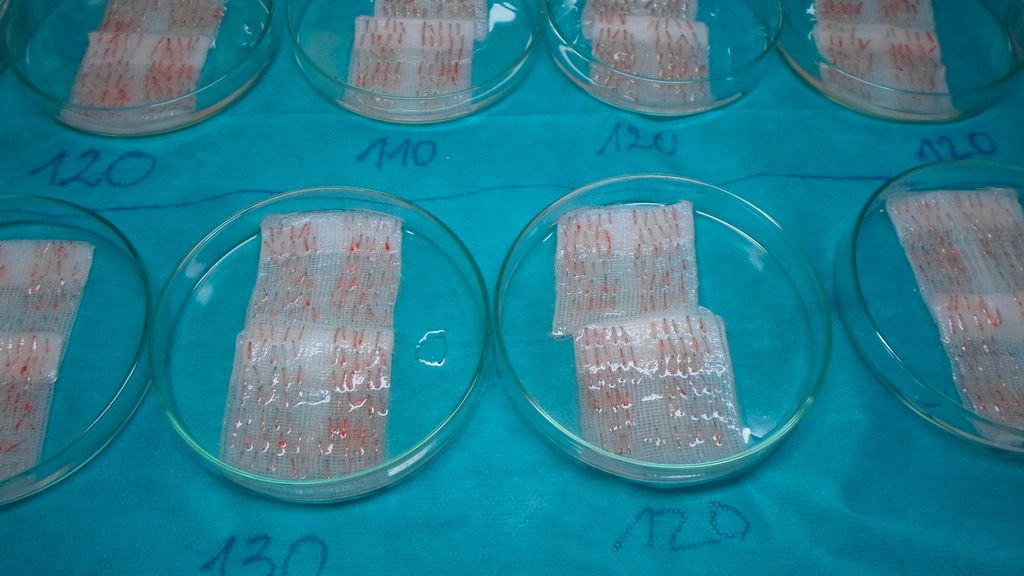

FUT-Technik: Präparation der Follicular Units am Mikroskop durch trainiertes Team aus dem Hautstreifen heraus (Abb.12) oder

FUE-Technik: Qualitätsprüfung der einzeln entnommenen Follicular Units am Mikroskop, Sortierung und Zwischenspeicherung in sogenannter «holding solution» (Abb.13)

Schritt 3

Abb. 14:Anlegen der Implantationsöffnungen mittels Mikroinstrumentarium

Im nächsten Schritt werden die Implantationsöffnungen mittels Mikroinstrumentarium angelegt. Am gebräuchlichsten sind hierfür Mikromesser, Mikronadeln und Punktionskanülen (18–22 Gauge). Die Öffnungen sollen möglichst dicht, jedoch ohne Gefährdung der Durchblutung, möglichst fein und im richtigen Austrittswinkel für den späteren Haarwuchs angelegt werden (Abb. 14).

Schritt 4

Abb. 15: Insertion der Follicular Units kann mit Mikropinzetten oder Implantern geschehen

Nun kommt es zur Transplantation der Einzelhaare und Haarwurzelgruppen in die Empfängeröffnungen mit Mikropinzetten oder Implantern. Die Insertion der Follicular Units muss atraumatisch erfolgen. Nur so ist späterer Haarwuchs garantiert. Dem Austrocknen der Transplantate muss durch permanentes Befeuchten vorgebeugt werden (Abb.15).

Abb. 16: Versorgung der Entnahmestelle nach FUE-Technik mittels Hydrokolloidgelverband

Abschliessend wird das gesamte Behandlungsgebiet inspiziert und auf Dislokationen oder fehlende Transplantate geprüft. Bei stärkerer Blutungsneigung kann umschrieben und dünn Jod-Kollodium-Lösung aufgetragen werden. Pflasterspray oder ein Verband im Empfängerareal sind nicht zu empfehlen. Wenn möglich, soll dieser Bereich «offen» gelassen werden, allerdings können Energiesprays, Aloe-vera-Spray o.Ä. sparsam im 1–2-Stunden-Takt aufgebracht werden. Die Entnahmestelle nach FUE-Technik kann mittels Hydrokolloidgelverband für eine Nacht versorgt werden (Abb. 16).

Die vernähte Entnahmeregion nach FUT-Technik (Streifenentnahme) benötigt keinen Verband. Sie verheilt unter Schorf bei selbstauflösendem Faden, z.B. Vicryl® rapid, und wirkt durch das lange Deckhaar quasi unsichtbar (Abb.17)

Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen

Nach lege artis ausgeführten Haartransplantationen sind Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen gering und innert 8–12 Tagen im Allgemeinen abgeklungen. Eine Infektion − die grösste Sorge vieler Patienten − kommt in der Regel nicht vor, denn die Kopfhaut ist das am besten vaskularisierte Hautorgan des Körpers. Infektionen können im Rahmen grossflächiger Nekrosen bei zu dichter Transplantation, beim Arbeiten ohne Tumeszenz oder bei Verwendung zu grosser, traumatisierender Instrumentarien beim Anlegen der Empfängerkanälchen auftreten. Auch bei «Abwehr-geschädigten» oder unter Immunsuppressiva stehenden Patienten ist das Risiko erhöht. Eine Klientel in dieser speziellen Situation unterzieht sich jedoch üblicherweise keiner Haartransplantation.

Vorübergehende Begleiterscheinungen sind starke Schwellungen, Hämatome und Ödeme der Orbitaregion. Sie muten oft wie ein Brillenhämatom an und beeindrucken trotz Aufklärung ob ihres massiven Befundes die meisten Patienten stark. Sie klingen durch physikalische Massnahmen wie Kühlen oder Lymphdrainage nach 2–3 Tagen ab, unterstützend können Antiphlogistika verabreicht werden. Cortison ist nicht zu empfehlen, weil es die Wuchsrate der Transplantate negativ beeinflussen kann.

Ein temporäres Taubheitsgefühl und Parästhesien verschiedener Art (Kribbeln, «Ameisenlaufen», starker Juckreiz oder Schmerzen ohne Lokalbefund) sind im Bereich der Entnahmeregion nach Einzelentnahmen (FUE) nicht selten, jedoch immer reversibel. Die Symptome können noch Wochen später auftreten und erfordern unter Umständen eine gezielt symptomatische Therapie.

Merke: Je besser Patienten im Vorfeld über mögliche Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen aufgeklärt wurden, desto entspannter ist der postoperative Verlauf für Ärzte und Patienten.

Postoperative Phase und Nachsorge

Abb. 20:Moderne mikrochirurgische Methoden ermöglichen ein natürlich wirkendes Ergebnis

Sind die neu transplantierten Haare scheinbar noch um 1–2mm postoperativ gewachsen, so setzt 3–5 Wochen postoperativ das fast vollständige Effluvium im Empfängergebiet ein. Das ist oft mit psychischer Belastung wegen Angst um ständigen Haarverlust verbunden und fordert zum einen ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis, zum anderen die Fähigkeit des Behandlers und seines Teams zur psychischen Führung der Klientel.

Nach 2–4 Monaten setzt dann endlich der lang ersehnte Haarwuchs im Transplantationsgebiet ein. Er wird zunächst von Patienten wegen der feinen Vellushärchen nicht wahrgenommen, kündigt sich aber deutlich durch Juckreiz und unruhiges Hautbild mit gelegentlichen Pustel- und Pickelbildungen an. Therapeutisch muss hier durch tägliche Haarwäsche mit milden Shampoos entgegengewirkt werden, denn durch die so vorbehandelte «dünn schamponierte» Haut können die Haare besser herauswachsen. Salben und Cremes verdicken die Haut und sind insofern kontraindiziert.

Falls eingewachsene Haare oder sogenannte aseptische Pseudoepithelzysten zwischen dem 2. und dem 6. postoperativen Monat auftreten, können diese bei deutlicher Einschmelzung marsupialisiert werden. Alternativ und oftmals besser ist eine Antibiose über 4–6 Wochen mit Doxycyclinpräparaten.

Merke: Das Haarwachstum nach einer Haartransplantation setzt verzögert nach 3 Monaten ein und ist von der optischen Wirkung zunächst wenig überzeugend. Hier ist Geduld ein guter Ratgeber. Daher soll die ärztliche Nachsorge inklusive Fotodokumentation erst nach 10–12 Monaten erfolgen. Auch mögliche Verdichtungsbehandlungen sollen auf keinen Fall vor Ablauf dieser Frist vorgenommen werden (Abb.18–20).

Resümee

Die Technik der Haartransplantation hat sich in den letzten 50 Jahren zu einer hochspezialisierten Operation an der Oberfläche der Kopfhaut mit vielen Facetten und Variationsmöglichkeiten entwickelt. Ein erneuter Innovationsschub vollzieht sich seit der Jahrtausendwende durch Detailverbesserungen und durch die Einzelentnahmetechnik (FUE). Die vielen Neuerungen verringern die Verletzungsrate vulnerabler Haarwurzeln und verbessern den dauerhaften Haarwuchs im behandelten Gebiet.

Beste ästhetische Resultate sind dann zu erreichen, wenn sich Ärzte auf diesen Eingriff spezialisieren und sich kontinuierlich bezüglich Techniken und Know-how fortbilden, denn: Haartransplantationen auf höchstem Niveau sind Teamwork und lassen sich nicht «nebenbei» erledigen.

Literatur:

1 Marzola M: Trichophytic closure of the donor area. Hair Transplant Forum Int’l 2005; 15(4): 113-6 2 Rassmann WR et al.: Follicular unit extraction: minimally invasive surgery for hair transplantation. Dermatol Surg 2022; 28: 720-8 3 Neidel FG: Haartransplantation. 1. Aufl. Heidelberg, New York: Springer, 2022. 69-80 4 Devroye J: Powered FU extraction with the short-arc-oscillation flat punch FUE system. Hair Transplant Forum Int’l 2016; 26(4): 129-36 5 International Society of Hair Restoration Surgery: 2020 Practice Census Results, https://ishrs.org/wp-content/uploads/2020/05/Report-2020-ISHRS-Practice-Census-05-22-20.pdf 6 Trivellini R: The Trivellini system and technique. Hair Transplant Forum Intʼl 2018; 28(5): 188-90

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes und ästhetische Behandlungen

Diabetes ist mit einer Prävalenz von über 10% eine der häufigsten Erkrankungen und sollte daher auch bei ästhetischen Leistungen beachtet werden. Die Mehrheit unserer ästhetischen ...

Aktuelle Versorgungssituation von trans Männern

Die Versorgung von trans Personen ist in Österreich auf wenige Kliniken und Fachabteilungen beschränkt. Noch immer bestehen Ressentiments und die Patientengruppe wird in ...

Funktionell-ästhetische Nagelchirurgie

Die Entwicklung der Nagelchirurgie ist im Vergleich zu anderen chirurgischen Disziplinen noch wenig weit fortgeschritten. Dennoch stehen verschiedene Methoden sowohl zur Diagnosestellung ...