Mutter werden ohne Gebärmutter

Autor:innen:

Dr. med. Irene Dingeldein

Kinder- und Jugendgynäkologie,

Inselspital Bern

E-Mail: praxis.dingeldein@hin.ch

Leonie Roos, MScN

Departement Gesundheit Berner Fachhochschule

E-Mail: leonie.roos@bfh.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Für Betroffene mit dem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser(MRKH)-Syndrom stellt die Erfüllung eines Kinderwunsches trotz intakter Eierstockfunktion eine besondere Herausforderung dar. Dabei rückt zunehmend die Leihmutterschaft als in der öffentlichen Debatte umstrittene Option in den Fokus.

Das MRKH-Syndrom ist eine angeborene Erkrankung, die etwa eines von 4000 bis 5000 weiblichen Neugeborenen betrifft.1 Diese pathologische Bedingung ist durch die Aplasie oder unvollständige Ausbildung von Vagina und Uterus gekennzeichnet, während die Ovarien in der Regel normal funktionieren und somit eigene Eizellen produzieren können. Betroffene weisen einen gesunden Genotyp (XX) auf. In vielen Fällen tritt MRKH in Kombination mit weiteren Fehlbildungen auf, etwa der Nieren oder des Skeletts.1

Angesichts dieser Umstände setzen sich viele Betroffene gemeinsam mit ihren Partner:innen intensiv mit der Frage auseinander, wie sie ihren Wunsch nach einem genetisch eigenen Kind trotz der Diagnose verwirklichen können. Möglichkeiten wie moderne reproduktive Verfahren und Leihmutterschaft eröffnen neue Wege, bringen jedoch auch komplexe medizinische, ethische, soziale und juristische Fragestellungen mit sich, die die Paare oft vor grosse Herausforderungen stellen.2–5

Kinderwunsch bei MRKH

Die Frage, ob und wie der Kinderwunsch von Betroffenen mit MRKH erfüllt werden kann, ist entscheidend. Nebst dem Umstand, dass der Kinderwunsch eine weitreichende Lebensentscheidung darstellt, bedeutet er für viele Betroffene eine erhebliche Belastung. Aufgrund der primären Infertilität, bedingt durch das Fehlen oder die unvollständige Ausbildung der Gebärmutter, ist eine Schwangerschaft auf natürlichem Weg nicht möglich. Die ovarielle Funktion ist in der Regel erhalten, wodurch die Möglichkeit besteht, eigene Eizellen zu gewinnen.1

Ein unerfüllter Kinderwunsch infolge der Infertilität kann eine grosse emotionale und psychische Belastung mit einem hohen Leidensdruck für die Betroffenen darstellen.6 Die Unfähigkeit, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, führt häufig zu Trauer, Frustration und dem Verlust von Partnerschaften. Studien zeigen, dass die Hoffnung auf moderne medizinische Verfahren zur Familienplanung den psychologischen Druck mindern kann.2,7 Es ist wichtig, den psychosozialen Unterstützungsbedarf für Betroffene mit MRKH zu erkennen, um die emotionalen Belastungen abzufangen.

Es ist medizinisch möglich, mithilfe von künstlicher Befruchtung genetisch eigene Kinder zu empfangen, weshalb Leihmutterschaft als Mittel zur Erfüllung des Kinderwunsches immer relevanter wird. Trotz der Verfügbarkeit moderner Technologien und Verfahren bleibt die Diskussion über die ethischen und rechtlichen Implikationen komplex.

Kritische Perspektiven auf die Leihmutterschaft

Die Leihmutterschaft ist ein gesellschaftlich umstrittenes Thema, das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Kritiker sehen das Kindeswohl gefährdet, da das Kind von seinen Wurzeln entfremdet wird. Ein weiterer Punkt ist die psychische Belastung der Leihmutter, die durch den Verzicht auf das ausgetragene Kind oft seelische Narben erleidet. Zudem wird zwischen altruistischer und kommerzieller Leihmutterschaft unterschieden: Altruistische Leihmutterschaft wird als Lösung betrachtet, sie birgt jedoch spezielleRisiken, während die kommerzielle Variante oft mit Ausbeutung sozial benachteiligter Frauen in Verbindung gebracht wird. In Ländern wie der Schweiz, Deutschland und Österreich ist Leihmutterschaft verboten, was zu rechtlichen Grauzonen führt, wenn Paare diese Möglichkeit im Ausland in Anspruch nehmen.5

Juristische Aspekte der Leihmutterschaft in der Schweiz

Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten (vgl. Art. 119 Bundesverfassung). Wer eine Leihmutterschaft jedoch im Ausland durchführt, wird in der Schweiz nichtstrafrechtlichbelangt. Es handelt sich hier um eine Grauzone, welche die Schweizer Behörden vor grosse Herausforderungen stellt. Insbesondere bei der Anerkennung der Kinder von Leihmutterschaften besitzen die Schweizer Kantone grosse Entscheidungskompetenzen, was nicht selten zu unterschiedlicher Handhabung und dubiosen Entscheidungen führt.

In den Ländern, in welchen ein Urteil betreffend Elternschaft möglich ist, kann u.U. das Urteil gemäss internationalem Recht in der Schweiz anerkannt werden, wenn ein Wunschelternteil genetisch mit dem Kind verwandt ist. In Ländern, in welchen die Gesetzgebung die Wunscheltern von Gesetzes wegen anerkennt, wird lediglich eine Geburtsurkunde mit dem Namen der Wunscheltern ausgestellt. Ein Gerichtsurteil ist in den Ländern oft nicht möglich, da die Wunscheltern gemäss der Rechtsordnung nicht beschwert sind. Das Bundesgericht hat entschieden, dass ausländische Geburtsurkunden von Kindern, die mittels Leihmutterschaft zur Welt kommen, in der Schweiz nicht anerkannt werden. Die Rechtsfolge ist, dass die Wunscheltern in der Schweiz nicht als rechtliche Eltern der Kinder anerkannt werden. Sofern der Wunschvater mit dem Kind genetisch verwandt ist, kann er das Kind auf dem Zivilstandesamt in der Schweiz als sein Kind anerkennen. Die Wunschmutter muss das Kind als Stiefkind adoptieren, auch wenn sie genetisch die Mutter ist. Die Leihmutter wird im Zivilstandsregister gegen ihren Willen als Mutter des Kindes eingetragen.Zusammengefasst handelt es sich juristisch um ein sehr komplexes Thema. Daher ist es sehr wichtig, dass sich die Wunscheltern im Vorfeld rechtlich beraten lassen. (Dieser Abschnitt wurde von einer Schweizer Juristin auf fachliche Richtigkeit geprüft.)

Ergebnisse aus einer Umfrage bei Betroffenen mit MRKH

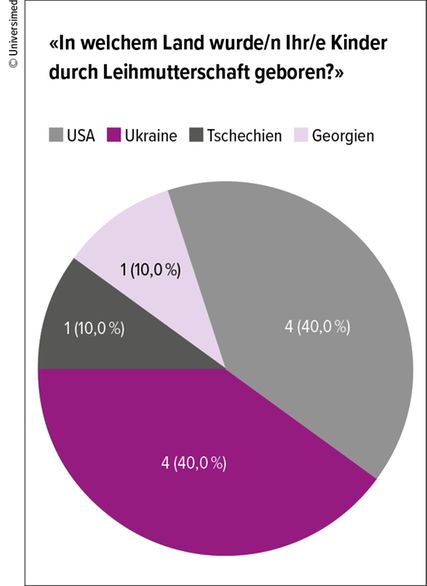

Trotz dieser Gegebenheiten bleibt die Leihmutterschaft für Betroffene mit MRKH ein möglicher Weg, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Zur Vorbereitung eines Kongressbeitrags wurde in einer Online-Selbsthilfegruppe für Betroffene mit MRKH eine nichtrepräsentative, anonyme Umfrage unter Betroffenen durchgeführt. Insgesamt nahmen 62 Betroffene teil, davon 77,4% aus Deutschland und 22,6% aus der Schweiz. Die Mehrheit der Teilnehmenden war 30 Jahre alt oder jünger (n=39; 62,9%). Am häufigsten vertreten war die Altersgruppe 25–30 Jahre (n=22; 35,5%). 16,1% (n=10, Abb. 1) der Teilnehmenden gaben an, mindestens ein Kind durch Leihmutterschaft bekommen zu haben, 3,2% (n=2), dass ihre Leihmutter aktuell schwanger sei. Unter den Teilnehmenden, bei denen (noch) kein Kind durch Leihmutterschaft geboren wurde (n=52), wurden in einer offenen Frage verschiedene Hinderungsgründe genannt (Mehrfachnennungen möglich). Am häufigsten genannt wurden finanzielle Gründe (n=21), ethisch-moralische Bedenken (n=12) sowie politische oder sicherheitsbedingte Unsicherheiten im Zielland (n=11). Weitere häufig genannte Aspekte waren das Fehlen eines passenden Partners oder einer Partnerin (n=9), Angst (n=7), rechtliche Hürden im Herkunftsland (z.B. Verbot in der Schweiz), persönliche Umstände wie Scheidung oder Alter sowie der Umstand, dass sich Betroffene noch in der Informations- oder Planungsphase befanden (n=20). Einzelne Teilnehmende berichteten zudem von laufenden Prozessen (z.B. laufende Schwangerschaft, frühe Fehlgeburt oder laufende IVF).

Abb. 1: Die USA und die Ukraine wurden am häufigsten als Durchführungsort der Leihmutterschaft genannt

MRKH und induzierte Laktation

Für Mütter, deren Kinder durch Leihmutterschaft geboren werden, bietet die induzierte Laktation eine Methode zur Förderung der Mutter-Kind-Bindung. Diese Technik ermöglicht die Milchproduktion ohne vorausgegangene Schwangerschaft und unterstützt so die emotionale Verbindung zum Kind. Die Laktation gelingt, ohne dass ein Uterus oder Ovarien vorhanden sind. Es bedarf lediglich der Stimulation der Hypophyse und der Brustdrüsen.8 In der oben erwähnten Online-Umfrage wurde zusätzlich die Frage gestellt, ob die Teilnehmenden versucht hatten bzw. planten, ihr Kind/ihre Kinder durch induzierte Laktation zu stillen. Unter den 62 Teilnehmenden gaben 61,3 (n=38) an, dass sie nicht wussten, dass Stillen bei MRKH möglich sei. 9,7% der Teilnehmenden (n=6) entschieden sich bewusst gegen induzierte Laktation, während 22,6% (n=14) planten, zukünftig durch induzierte Laktation zu stillen. 4,8% (n=3) waren sich noch unsicher, ob sie diesen Weg gehen wollten. Einzelne Teilnehmerinnen berichteten von ihren praktischen Erfahrungen mit der induzierten Laktation, dass sie zwar stillen konnten, jedoch zufüttern mussten. Oder dass sie trotz der Einhaltung des Protokolls keine oder nur sehr wenig Milch produzieren konnten. Eine Teilnehmende brach den Versuch aufgrund von Schwierigkeiten ab. Der «Erfolg» der induzierten Laktation ist nicht von der Milchmenge abhängig. Die Bindung zwischen Mutter und Kind steht im Vordergrund. Seitens der Ärzteschaft ist es wichtig, eine positive und unterstützende Haltung zu vermitteln und Betroffene, die eine induzierte Laktation anstreben, an eine Fachperson zu verweisen, die über spezifisches Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt.8

Zukunftsperspektiven

Obwohl die Leihmutterschaft weiterhin kontrovers diskutiert wird, könnte sie für Betroffene mit MRKH eine wesentliche Rolle bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches spielen. Laufende wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskurse könnten dazu führen, dass die medizinischen, ethischen, sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen neu bewertet und angepasst werden.5

Schlussfolgerung

Die Leihmutterschaft stellt für Betroffene mit MRKH und ihre Partner:innen eine realistische Möglichkeit dar, genetisch eigene Kinder zu bekommen. Dies als valable Alternative zur ebenfalls viel diskutierten undgleichfalls nicht unumstrittenen Uterustransplantation.

Literatur:

1 Herlin MK et al.: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome: a comprehensive update. Orphanet J Rare Dis 2020; 15(1): 214 2 Mazurkiewicz W et al.: Motherhood and attitudes towards motherhood in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. Ginekol Pol 2024; 95(8): 615-20 3 Friedler S et al.: The reproductive potential of patients with Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser syndrome using gestational surrogacy: a systematic review. Reprod Biomed Online 2016; 32(1): 54-61 4 Chen N et al.: Update on Mayer—Rokitansky—Küster—Hauser syndrome. Front Med 2022; 16(6): 859-72 5 Horsey K: The future of surrogacy: a review of current global trends and national landscapes. Reprod Biomed Online 2024; 48(5): 103764 6 Bernet M et al.: Quality of life, spiritual needs, and well-being of people affected by infertility and its treatment: quantitative results of a mixed-methods study. J Assist Reprod Genet 2025; doi: 10.1007/s10815-025-03463-z. 7 Morcel K et al.: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome. Orphanet J Rare Dis 2007; 2(1):13 8 Schnell A: Breastfeeding without birthing: a breastfeeding guide for mothers through adoption, surrogacy, and other special circumstances. Praeclarus Press 2013

Das könnte Sie auch interessieren:

Wenn eine schwere Diagnose auf die Sehnsucht trifft

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und betrifft zunehmend auch diejenigen im reproduktiven Alter. Neben der optimalen Therapie rückt oft der Kinderwunsch in den ...

Strahlenempfindlichkeit verschiedener Gewebe

Diagnostische Bildgebung und Strahlentherapie sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Zweifellos bringen sie unseren Patienten grossen Nutzen, man darf jedoch nicht ...

Antikoagulation in der Schwangerschaft und Stillzeit

Antikoagulation während der Schwangerschaft ist ein komplexes Thema, das sowohl die Gesundheit der Mutter als auch die des ungeborenen Kindes betrifft. In diesem Artikel werden die ...