Autismusspektrumstörungen im Erwachsenenalter

Autor:

Prim. Dr. Thomas Schwarzgruber

Sozialpsychiatrisches Ambulatorium Penzing

Psychosoziale Dienste Wien

E-Mail: thomas.schwarzgruber@psd-wien.at

Trotz der zunehmenden Prävalenz (etwa 1%) sowie der hohen Rate an Komorbiditäten und der damit verbundenen psychosozialen Beeinträchtigungen finden Autismusspektrumstörungen sozialpsychiatrisch nach wie vor zu wenig Beachtung.

Keypoints

-

ASS treten ab der frühesten Kindheit auf und persistieren über das ganze Leben.

-

Die Klinik ist vielfältig – Kernsymptome sind Beeinträchtigungen in der Kommunikation, der sozialen Interaktion sowie repetitive/stereotype Verhaltensmuster und Spezialinteressen.

-

Zur Pharmakotherapie der Kernsymptome gibt es keine ausreichende Evidenz, die Behandlung der Begleitsymptome und Komorbiditäten ist hilfreich und wichtig.

-

Besonders wichtig sind nichtpharmakologische Therapien, v.a. verhaltenstherapeutische Ansätze und psychosoziale Interventionen, die adaptive Fähigkeiten und die soziale Kompetenz verbessern.

Autismusspektrumstörungen (ASS) werden in der ICD-11 unter den neuronalen Entwicklungsstörungen eingereiht. Die Erkrankung hat eine starke genetische Komponente, beginnt schon in der frühen Kindheit und bleibt lebenslang bestehen. Klinisch zeigt sich ein breites Spektrum von Menschen mit schwerer Intelligenzminderung und fehlendem Spracherwerb bis hin zu Menschen mit normaler Intelligenz und Sprachentwicklung. Allen gemeinsam sind Auffälligkeiten in sozialer Interaktion, Kommunikation sowie im Bereich stereotyper/repetitiver Verhaltensmuster bzw. Spezialinteressen. Durch dieses breite Spektrum an Beeinträchtigungen, aber auch Stärken ergeben sich klinisch die unterschiedlichsten psychosozialen Frage- und Problemstellungen.

Symptomatik

Unter Störungen in der wechselseitigen sozialen Interaktion versteht man Schwierigkeiten im nonverbalen Verhalten (z.B. eingeschränkter Blickkontakt und eingeschränktes soziales Lächeln, wenig Verständnis für nonverbal vermittelte soziale Signale, Mimik und Gestik können nur schwer interpretiert werden), Schwierigkeiten, Interessen mit anderen zu teilen, sowie eine mangelnde Fähigkeit, Kontakte zu Gleichaltrigen herzustellen und aufrechtzuhalten.

Im Bereich der Kommunikation kommt es meistens zu einer Verspätung oder vollständigen Störung der Entwicklung der gesprochenen Sprache. Das fehlende Sprachvermögen wird kaum durch Gestik oder Mimik kompensiert. Typisch sind stereotype und repetitive sprachliche Äußerungen, eine verzögerte Echolalie, Vertauschen von Personalpronomina und die mangelnde Fähigkeit, eine Konversation zu beginnen oder aufrechtzuerhalten. Besondere Schwierigkeiten bereitet das „Lesen zwischen den Zeilen“ (Ironie, Witz, Sprichwörter). Rasch auffällig ist oft eine fehlende kommunikative Modulation (z.B. inadäquate Lautstärke, Geschwindigkeit, Tonfall), insbesondere eine monotone Sprache. Im Autismusspektrum besteht lediglich beim Aspergersyndrom keine Sprachentwicklungsstörung, dafür ist hier oft eine „gestelzte“ oder „professorale“ Sprache auffällig.

Begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster umfassen spezielle Bewegungen (z.B. Wippen, Drehen der Finger vor den Augen) oder das zwanghafte Festhalten an Ritualen, die als angenehm erlebt werden. Tagesabläufe sind oft ritualisiert und es besteht eine starke Abneigung gegenüber Veränderungen. Typisch sind Spezialinteressen und spezifisches Interesse an nicht funktionalen Teilaspekten von Objekten.

Das klinische Erscheinungsbild verändert sich über die Lebensspanne vom Kleinkind über das Schulalter und die Pubertät bis hin zum Leben als Erwachsener erheblich. Alle Lebensphasen stellen unterschiedliche Anforderungen an die sozialen Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten, sodass die Symptomatik mehr oder weniger auffällig ist. Bei Personen mit einer ASS, die nicht zusätzlich von einer Intelligenzminderung betroffen sind, kommen individuell erlernte Kompensationsstrategien hinzu, die autistische Symptome verdecken. Diese sind für die Betroffenen sehr anstrengend, können aber auch die Diagnostik erschweren („Masking“).

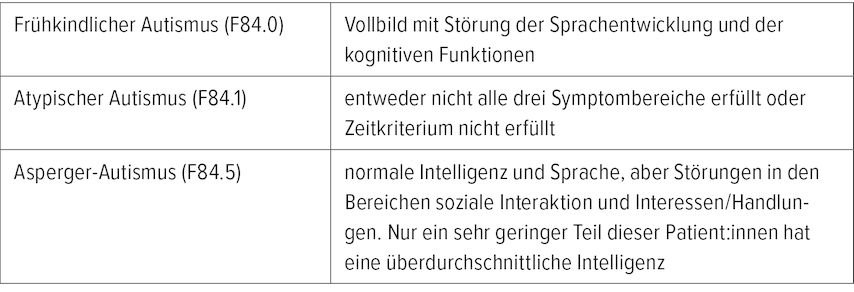

Klassifikation

In der ICD-10 werden ASS zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (F84) gezählt. Laut ICD-10 müssen alle oben genannten Beeinträchtigungen in den drei Bereichen bis zum 3. Lebensjahr auftreten und persistieren, um eine Diagnose zu rechtfertigen. Es werden kategorial mehrere Autismusformen unterschieden (Tab. 1).

Im DSM-5 wurde diese kategoriale Einteilung aufgrund fehlender klinischer und empirischer Evidenz verlassen. Stattdessen wurde ein fließender Spektrumsbegriff eingeführt. Als Neuigkeit wurden die Hyper- bzw. Hyporeaktivität auf sensorische Reize (z.B. Licht- und Geräusch- oder Berührungsempfindlichkeit) oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen bei den Diagnosekriterien ergänzt. Die ICD-11 orientiert sich hinsichtlich Einteilung und Symptomatik nahe am DSM-5.

Prävalenz

Die Prävalenz der ASS ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Aktuell wird die Prävalenz mit 1% angegeben. Die Prävalenz dürfte einerseits aufgrund nachgewiesener Risikofaktoren (zunehmendes Alter beider Elternteile, besseres Überleben von frühgeborenen Babys und möglicherweise Umweltnoxen) tatsächlich zunehmen. Hinzu kommt der steigende öffentliche und medizinische Bekanntheitsgrad der Erkrankung sowie bessere Screening- und Diagnoseverfahren. Andererseits ist die Zunahme auch dadurch zu erklären, dass früher nur die „schweren“ frühkindlichen Formen als Autismus diagnostiziert wurden, während in der ICD-10 alle Formen des Spektrums, auch atypischer Autismus, hinzugezählt werden.

Von ASS sind Männer deutlich häufiger betroffen als Frauen (Verhältnis 3:1). Weibliche Betroffene dürften allerdings häufiger unerkannt bleiben, aufgrund besserer Anpassungsleistung und Kompensation als männliche Betroffene.

Ursachen

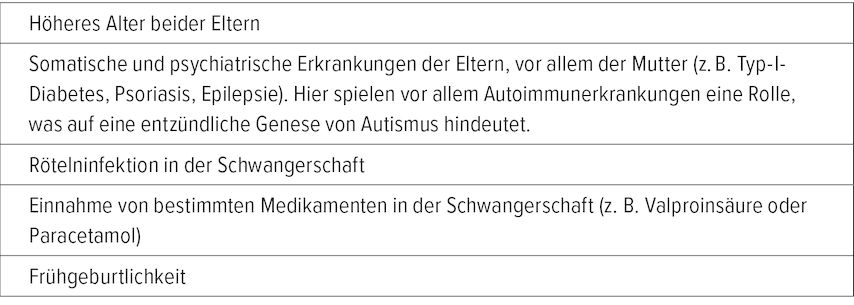

Genetisch gesehen ist ASS eine Entwicklungsstörung mit einem komplexen polygenetischen Vererbungsgang unter Beteiligung von mehreren interagierenden Genen, die für das Auftreten der Erkrankung disponieren. Die Heritabilität liegt bei bis zu 80%. Zusätzlich gibt es einige bekannte Risikofaktoren (Tab. 2).

Prognose

In einer Studie konnte für Menschen mit ASS eine um 16 Jahre kürzere Lebenserwartung und eine 2,5-fach höhere Odds-Ratio für Mortalität (alle Ursachen außer Infektionen; vor allem Frauen mit niedrig funktionalem Autismus besonders betroffen) gezeigt werden. Ebenso konnte im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ohne Autismus eine deutlich erhöhte Suizidrate nachgewiesen werden (insbesondere für Frauen mit hochfunktionalem Autismus).

Diagnostik

Primär sollte ein Abklärungsgespräch stattfinden, in dessen Rahmen unter anderem eine Verhaltensbeobachtung stattfindet (Blickkontakt, Bewegungsmuster, Sprache, …). Essenziell sind Familien- und Fremdanamnese sowie Entwicklungsanamnese. Zusätzliche Untersuchungen, wie neurologischer und internistischer Status, Labor, Bildgebung, genetische Untersuchung, können notwendig sein.

Differenzialdiagnostisch kann im Erwachsenenalter die Abgrenzung von anderen psychiatrischen Erkrankungen, wie Sozialphobie, Zwangsstörung, Persönlichkeitsstörungen oder auch Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, schwierig sein. Insbesondere dann, wenn die Patient:innen gute Kompensationsmechanismen gelernt haben. Dementsprechend ist die Zuweisung an eine spezialisierte Einrichtung mit Erfahrung in der Autismusdiagnostik zu empfehlen.

Es gibt zahlreiche Screening-Fragebögen, deren Spezifität bei Erwachsenen gering ist, dennoch können sie hilfreich sein. Goldstandard für die Diagnostik sind das diagnostische Interview für Autismus (ADI-R) sowie die Beobachtungsskala für Autistische Störungen (ADOS-2). Zusätzlich sind neuropsychologische Leistungstests für die Bereiche Theory of Mind, Exekutivfunktionen und zentrale Kohärenz sinnvoll. Auch die psychologische Testung weiterer Bereiche, wie Intelligenz, Affekt, ADHS oder andere, können hilfreich sein. Etwa 70% der Patient:innen mit einer ASS haben zumindest eine oder mehrere komorbide Erkrankungen, wie zum Beispiel ADHS, Depression, Angststörung, Schlafstörung oder auch Epilepsie.

Therapie

Generell gilt, dass vor jeder Intervention eine ausführliche Diagnostik erfolgen muss und klar definierte und erreichbare Therapieziele für einen befristeten Zeitraum festgesetzt werden sollen. Übergeordnete Therapieziele sind, möglichst hohe Lebensqualität und Teilhabe sowie adaptive bzw. alltagspraktische Fertigkeiten zu fördern, um Selbstständigkeit zu erlangen oder zu erhalten. Zusätzlich ist ein Ziel der Therapie, die Kernsymptomatik positiv zu beeinflussen und Komorbiditäten zu behandeln. Eine wichtige Rolle spielen Aufklärung, Beratung und Psychoedukation von Betroffenen und ihrem Umfeld.

Die Behandlung von komorbiden Erkrankungen ist wichtig, da diese einen verstärkenden Einfluss auf die Kernsymptomatik der ASS und Einfluss auf den allgemeinen Entwicklungsverlauf und das Outcome haben.

Im therapeutischen Setting sollte man auf eine konkrete, klare Kommunikation achten, die dem Entwicklungsstand angemessen ist. Idealerweise bietet man die Möglichkeit einer nonverbalen Kontaktaufnahme (z.B. durch moderne Medien), weil Menschen mit ASS oft Schwierigkeiten haben, zu telefonieren. Abläufe und Personal sollten für die Patientin/den Patienten vorhersehbar sein und einer Regelmäßigkeit folgen und das Umfeld sollte möglichst reizarm sein (Beleuchtung, Lärmpegel). Sehr wichtig ist die Tatsache, dass bei Menschen mit ASS häufig eine große Diskrepanz zwischen einer normalen (oder sogar hohen) Intelligenz und den adaptiven/alltagspraktischen/sozialen Fertigkeiten besteht und man darauf achten muss, diese Personen nicht zu überfordern (aber auch nicht zu unterfordern).

Aufgrund der fehlenden Evidenz kann aktuell kein Medikament zur Behandlung der Kernsymptomatik empfohlen werden, während die Wirksamkeit psychosozialer Interventionen bei Erwachsenen in Studien ausreichend belegt ist. Bei stark ausgeprägten stereotypen/repetitiven Verhaltensweisen oder aggressivem Verhalten besteht zusätzlich zu psychosozialen Interventionen aber Evidenz für den Einsatz von Risperidon oder Aripiprazol.

Zur Therapie der sozialen Interaktion und Kommunikation sind soziales Kompetenztraining in der Gruppe, computergestütztes kognitives Training und Bewerbungstraining wirksam. Therapeutisch haben diverse spezialisierte verhaltenstherapeutische Methoden die beste Evidenz. Eine Behandlung der Komorbiditäten (ADHS, Depression, …) kann mit den üblichen Medikamenten durchgeführt werden. Wegen der in dieser Patient:innengruppe schlechteren allgemeinen Verträglichkeit von Medikamenten gilt der Grundsatz, mit möglichst niedrigen Dosierungen zu beginnen, langsam aufzudosieren und die Therapie regelmäßig zu evaluieren.

Literatur:

beim Verfasser