©

Getty Images/iStockphoto

Zurück in die Zukunft

Jatros

30

Min. Lesezeit

23.02.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Auf die orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung zwischen Tradition und Innovation fokussierte der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2016. Wie sich Fortschritt und Tradition vereinen lassen, wurde in wissenschaftlichen und praxisrelevanten Sitzungen und Expertenrunden erörtert.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ konnten die mehr als 11.000 Besucher des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie 2016 nicht nur neue OP- und Medizintechnik kennenlernen, sondern auch Antworten auf ganz praktische Fragen der Gegenwart finden.</p> <h2>Bremsweg nach Wirbelsäulenoperation</h2> <p>Eine der häufigsten Fragen von Patienten nach einer Wirbelsäulenoperation ist, wann sie wieder Auto fahren dürfen. Dr. Ulf Krister Hofmann und Kollegen von der Orthopädischen Universitätsklinik Tübingen setzten deshalb 27 Patienten vor und 3 und 12 Monate nach einer lumbalen Fusionsoperation sowie einmalig 24 gesunde Kontrollpersonen in einen Fahrsimulator, um die Bremsreaktionszeit zu ermitteln.<sup>1</sup> Viele Patienten blieben unter kritischen Grenzwerten, aber ein Drittel zeigte noch ein Jahr nach der Operation bedenklich verlangsamte Reaktionen. Eine mediane Bremsreaktionsgeschwindigkeit von über 600ms zeigten 8 % der Kontrollpersonen, aber 31 % der Patienten vor wie auch 3 Monate nach der OP und mehr als ein Jahr danach sogar 41 % . Der mittlere Unterschied in der Bremsreaktionszeit zwischen Patienten und Kontrollen betrug nach einem Jahr 111ms, das entspricht einem um 3,1m verlängerten Bremsweg. Im Verdachtsfalle müsse man Patienten einen solchen Bremsreaktionstest anraten, meinte Hofmann. Selbstverständlich bleibe das Ergebnis unter Verschluss. Als Risikofaktoren für eine verlangsamte Bremsreaktion nannte er höheres Alter, weibliches Geschlecht, starke Schmerzen und eine multisegmentale Fusion.</p> <h2>Mancher lernt’s nie</h2> <p>Seit 40 Jahren gilt in Deutschland die Gurtpflicht im Auto. Einige Unbelehrbare gibt es immer noch, berichtete Priv.-Doz. Dr. Christian W. Müller von der Medizinischen Hochschule Hannover. In der Auswertung von zwei Unfallregistern in Dresden und Hannover waren zwischen 1999 und 2014 4 % der beteiligten Autoinsassen nicht angeschnallt gewesen – immerhin 1.533 von 36.787 Unfallbeteiligten insgesamt.2 Die nicht Angeschnallten hatten ein signifikant höheres Risiko für tödliche Verletzungen als Angeschnallte (1,3 vs. 0,2 % der registrierten Unfälle; p<0,001) und auch deutlich mehr relevante Verletzungen (17,8 vs. 4,9 % ; p<0,001). Die Verletzungsschwere war bei nicht angeschnallten Unfallopfern im Mittel an allen Lokalisationen höher. Besonders häufig nicht angeschnallt waren junge Männer und erwachsene Mitfahrer auf der Rückbank.</p> <h2>Metall drinnen lassen oder rausnehmen?</h2> <p>Dass Metallimplantate nicht zwingend entfernt werden müssen, belegten zwei auf dem DKOU vorgestellte Studien. Dr. Hans-Ulrich Rudolph von der BG Unfallklinik in Frankfurt am Main berichtete über 5-Jahres-Ergebnisse der Versorgung von komplexen distalen Radiusfrakturen mit multidirektional-winkelstabilen Plattensystemen.<sup>3</sup> Der Funktionsscore DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) lag nach einem Jahr immer noch durchschnittlich bei 9,1 Punkten, nach 5 Jahren signifikant niedriger bei 3,8 Punkten. Dabei war es unerheblich, ob das Metall entfernt worden war oder nicht. Bei 10 Patienten (13,2 % ) traten Komplikationen auf, die bei 7 Patienten (9,2 % ) zu einer operativen Revision führten, meist innerhalb von 6 Monaten nach dem primären Eingriff. Spätkomplikationen mehr als ein Jahr nach dem primären Eingriff traten nicht auf. In Anbetracht des geringen Anteils an elektiven Metallentfernungen scheint das Implantat daher, wenn es korrekt eingebracht wurde, langfristig nicht zu stören, so Rudolphs Schlussfolgerung.<br /> Dafür spricht auch eine Auswertung von Komplikationen bei der Entfernung von winkelstabilen und nicht winkelstabilen Osteosynthesen.<sup>4</sup> Winkelstabile Implantate senken zwar die Raten von Pseudarthrosen und sekundären Fehlstellungen, gehen aber mit mehr Komplikationen bei der Materialentfernung einher. Bei 110 von 620 retrospektiv ausgewerteten Fällen traten materialbedingte Komplikationen im Zusammenhang mit der Metallentfernung auf. Der Anteil bei nicht winkelstabiler Plattenosteosynthese lag bei 12,6 % , bei winkelstabiler bei 26,1 % (p<0,01). Häufigste Ursachen waren ausgedrehte Schraubenköpfe, ausgerissene/gebrochene Schrauben und der Einsatz von Spezialwerkzeug.</p> <h2>Balance auf High Heels</h2> <p>Schuhwerk mit hohem Fersenabsatz birgt nicht nur ein hohes Risiko für Distorsionen des oberen Sprunggelenks. Viele Frauen berichten auch von chronischen Nacken-, Rücken- und Knieschmerzen, ohne dass die Ursachen im Einzelnen klar sind. PD Dr. Georg Osterhoff und Kollegen vom Universitätsspital Zürich untersuchten 23 Frauen, die im Alltag nicht ständig hohe Absätze tragen, im Niedrigdosis- Ganzkörper-Röntgen, um herauszufinden, wie die sagittale Balance bei der starken Absatzerhöhung aufrechterhalten wird.<sup>5</sup> Tatsächlich war der Anteil der Kompensation nicht – wie oft vermutet – im Rumpfbereich besonders hoch, sondern in den unteren Extremitäten: Die Untersucher fanden vor allem eine erhöhte Flexion in Hüften, Knien und Sprunggelenk, bei einigen Frauen mit geringerer Knieflexion auch noch eine zervikale Lordose. Das könnte das unterschiedliche Bild von Knie- und Nackenbeschwerden bei habituellen High-Heels-Trägerinnen erklären. Eine lumbale Lordose wurde dagegen kaum beobachtet. Möglicherweise reagiert hier eher das muskuläre System auf eine starke Belastung mit Schmerzen, meinte Osterhoff. Intraossäre Nervenablation beim chronischen Lumbalschmerz Bei chronischen lokalen Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich kann die intraossäre Ablation der basivertrebralen Nerven mit dem System Intracept™ die Beschwerden lindern. Darauf weist eine erste Auswertung der randomisierten, doppelblinden und Sham-kontrollierten Phase- I-Studie SMART hin, die Priv.-Doz. Dr. Jörg Franke aus Magdeburg in Berlin vorstellte.<sup>6</sup> Die Einführung der krümmbaren Nadel an die – vorher in der Magnetresonanztomografie definierten – Stellen erfolgt über das basisvertebrale Foramen unter Fluoroskopiekontrolle. Die kontrollierte Ablation benötigt laut Franke etwa eine halbe Stunde pro Wirbelkörper. 147 von insgesamt 225 Studienteilnehmern hatten die aktive Ablation erhalten. Der primäre Endpunkt war die Reduktion des Oswestry Disability Index (ODI) nach 3 Monaten. Es zeigte sich ein sehr gutes Ergebnis bei Sham-Behandlung mit einer Abnahme von 16,2 Punkten (35,0 % ) nach der „Intent-totreat“- Analyse. Doch die minimal invasive intraossäre Ablation war noch signifikant besser mit einer Abnahme um 20,5 Punkte (48 % , p=0,045). Die Besserung hielt über 12 Monate an und spiegelte sich auch in einer größeren Abnahme der Schmerzen gegenüber der Sham-Behandlung auf einer visuellen Analogskala und einer deutlicheren Verbesserung der Lebensqualität nach dem Short-Form-36-Fragebogen wider. Unerwünschte Ereignisse waren in beiden Gruppen vergleichbar in Häufigkeit und Schwere. Für Franke stellt das Verfahren eine echte Alternative zu konservativen Therapien wie auch operativen Verfahren beim chronischen lumbalen Rückenschmerz dar. In den USA hat die FDA das Verfahren auf Basis von ersten 24-Monats-Daten bereits im März 2016 zugelassen.</p> <h2>Negativergebnisse sind auch erhellend</h2> <p>Der Blutverlust im Rahmen der Implantation einer Knieprothese kann beträchtlich sein. Um das Risiko der Fremdblutgabe zu reduzieren, werden Retransfusionssysteme verwendet, bei denen Blut aufgefangen wird und zurücktransfundiert werden kann. Eine prospektiv randomisierte Studie an der Universität Düsseldorf fand aber keine signifikante Reduktion der Fremdblutgaben bei Einsatz eines allogenen Retransfusionssystems im Vergleich zu einer Sham-Behandlung.<sup>7</sup> Auch die postoperativen Hämoglobinverläufe waren nicht verbessert. Da die Systeme zudem teuer sind, muss der Einsatz bei der Implantation von Knieprothesen infrage gestellt werden. „Wir machen es nicht mehr“, sagte der Autor Dr. Ioannis Giannakopoulos.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Deutscher Kongress für Orthopädie und

Unfallchirurgie (DKOU), 25.–28. Oktober 2016,

Berlin

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Hofmann UK et al: DKOU 2016; WI29-576 <strong>2</strong> Müller CW et al: DKOU 2016; WI29-1192 <strong>3</strong> Rudolph HU et al: DKOU 2016; WI28-931 <strong>4</strong> Neumann H et al: DKOU 2016; WI28-760 <strong>5</strong> Osterhoff G et al: DKOU 2016; WI29-847 <strong>6</strong> Franke J et al: DKOU 2016; BV17-2517 <strong>7</strong> Giannakopoulos I et al: DKOU 2016; WI28-931</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

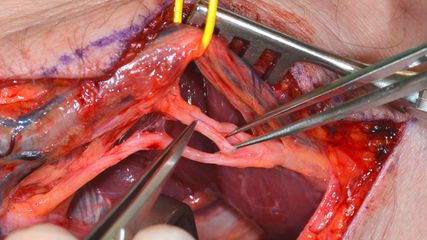

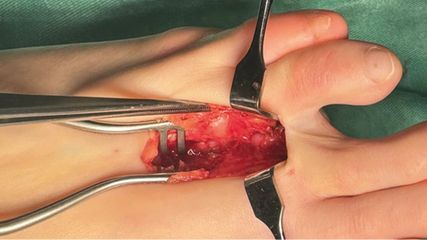

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

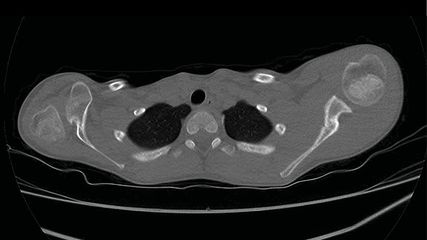

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...