Zementaugmentation an der Wirbelsäule von der HWS bis zum Sakrum

Jatros

Autor:

Prim. Univ.-Doz. Dr. Mag. Christian Bach

Autor:

Dr. Markus Strickner

Autor:

Dr. Julia Wolfram

Korrespondierende Autorin<br> Abteilung für Orthopädie, LKH Feldkirch<br> E-Mail: julia.wolfram@vlkh.net

30

Min. Lesezeit

07.07.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Der Einsatz von Zement an der Wirbelsäule ist in seinem Erfolg seit Langem belegt und die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten nimmt stetig zu. Durch minimal invasive Operationstechniken können insbesondere dem osteoporotischen oder multimorbiden Patienten bei schnellstmöglicher Stabilität und damit Mobilität schwerwiegende Komplikationen erspart werden.</p>

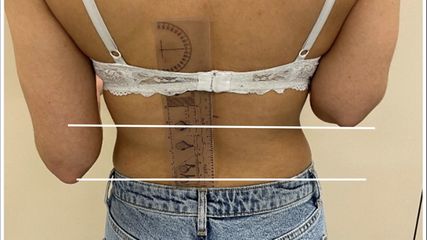

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Zementaugmentation findet in der Wirbelsäule von C2 bis S3 ihren Einsatz.</li> <li>Die Behandlung „chronischer“ Frakturen (älter als 4–6 Monate) bringt ein klinisch und radiologisch besseres Outcome für den Patienten mit sich.</li> <li>Vertebroplastie bei Osteolysen ist ein exzellentes Verfahren, um große offene Operationen zu vermeiden (Palliativeingriff).</li> <li>Zervikale Vertebroplastie von ventral und ggf. transoral bringt für den Patienten klinisch deutliche Vorteile.</li> <li>Sakroplastie ist ein relativ neues Verfahren mit guten Erfolgen, aber geringer Evidenz.</li> </ul> </div> <h2>Zement in der Medizin</h2> <p>Die Verwendung von PMMA-Knochenzement in der Medizin ist seit 1940 belegt. An der Wirbelsäule kam er erstmals 1987 bei einem Patienten mit Wirbelfrakturen bei multiplem Myelom zum Einsatz. Seither konnte durch die Weiterentwicklung der Komponenten eine Vielzahl an Indikationen gewonnen werden.<br /> PMMA (Polymethylmethacrylat) ist ein Zweikomponentensystem, dessen Anwendungsbreite durch die Viskosität bestimmt werden kann. Diese ist abhängig von der chemischen Zusammensetzung der Pulverkomponente und kann durch Wärme und einen höheren Energiebeitrag beim Zusammenmischen gesteigert werden. Durch dieses Wissen sind die Einsatzmöglichkeiten des PMMA-Zementes an der Wirbelsäule deutlich angestiegen.</p> <h2>Vertebroplastie und Ballonkyphoplastie</h2> <p>In der Vertebroplastie wird Zement über eine oder zwei Kanülen über den Pedikel in den Wirbelkörper eingebracht. Damit kann die aktuelle Form des Wirbelkörpers stabilisiert werden.<br /> Bei der Kyphoplastie findet zunächst noch eine Reposition des frakturierten Wirbelkörpers durch zwei Ballone statt. Hier kann die Deckplatte durch das Aufblasen des Ballons mit einer kontrastmittelhaltigen Flüssigkeit angehoben werden, danach wird über eine oder zwei Kanülen der durch den Ballon geschaffene Hohlraum mit Zement ausgefüllt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite65_1.jpg" alt="" width="1466" height="636" /></p> <h2>Osteoporotische Frakturen</h2> <p>Im Rahmen einer Osteoporose nimmt die Knochenmasse deutlich ab und verändert damit die Mikroarchitektur des Knochens. Durch den Festigkeitsverlust bedingt sich eine erhöhte Frakturneigung. Die häufigste osteoporotische Fraktur tritt an der Wirbelsäule, insbesondere an der mittleren BWS und am thorakolumbalen Übergang auf. Deck- und Grundplattenimpressionsfrakturen präsentieren sich beim osteoporotischen Patienten häufig multisegmental mit anhaltenden Schmerzen und einer zunehmenden Kyphose. Von „chronischen“ Frakturen spricht man bei Beschwerdepersistenz über 4–6 Monate. Die Indikation zur operativen Versorgung kann bei gegebener Klinik durch ein persistierendes Ödem im MRT, insbesondere in den Fett unterdrückenden Sequenzen, gestellt werden. Der Zeitpunkt des Frakturgeschehens spielt nur eine untergeordnete Rolle, da Frakturödeme häufig bis zu einem Jahr später noch nachweisbar sind.<br /> Die operative Sanierung hat den Vorteil, dass die durch Analgetika bedingten Nebenwirkungen vermieden werden. Die verbesserte Mobilisation ermöglicht eine höhere Lebensqualität und reduziert das Risiko von Folgemorbiditäten, wie z.B. Pneumonien.<br /> <br /> Bei Frakturen ohne ausgeprägten Höhenverlust oder mit ausreichender Reposition über die Bauchlagerung ist eine Vertebroplastie ausreichend, während stärker gesinterte Wirbelkörper meist einer kyphoplastieballonassistierten Reposition bedürfen. Bei Substanzdefekten der Kortikalis wird die Verwendung von hochviskösem Zement zur Verhinderung eines Austrittes empfohlen. Für eine weitere Risikoreduktion kann die Ballonkyphoplastie in der Egg-Shell-Methodik angewendet werden. Hierbei wird der Zement zweiphasig in den Wirbelkörper eingebracht. Primär wird mit geringem Druck eine äußere Zementschale im Wirbelkörper geschaffen. Nach Aushärtung dieser Schale kann eine zweite Portion Zement eingebracht werden. Die klinisch relevante Komplikationsrate liegt unter 1 % , die klinischen Ergebnisse nach Vertebro- bzw. Kyphoplastie zeigen keine signifikanten Unterschiede.<br /> Insbesondere bei multisegmentalen Frakturen muss zunächst ein Ausschöpfen aller konservativen Behandlungsmaßnahmen vorliegen. Erst bei Versagen der Schmerz- und osteoporotischen Therapie ist eine operative Sanierung als Ultima Ratio indiziert.<br /> <br /> Auch bei höhergradigen Frakturen mit Hinterkantenbeteiligung kann im Sonderfall eine Kyphoplastie als operative Therapie ohne zusätzliche dorsale Spondylodese ausreichend sein. Hier muss jedoch eine ausgezeichnete Reposition durch Lagerung und das Auffüllen der Kyphoplastieballons gewährt werden.<br /> Bei Vorliegen eines neurologischen Defizites, d.h. bei Hinterkantendislokation mit schwerer, symptomatischer Spinalkanalobstruktion ist die reine Kyphoplastie kontraindiziert. Dies gilt auch für Instabilitäten und alte fixierte Frakturen ohne Ödem.<br /> Hier werden für den osteoporotischen Patienten eine zementaugmentierte dorsale Spondylodese mit Dekompression und sekundär der ventrale Wirbelkörperersatz empfohlen. Ohne Zementaugmentation zeigen sich bei diesem Patientenkollektiv übermäßig Komplikationen. Diese reichen von der reinen Lockerung bis zum Ausbruch des gesamten Konstrukts. Durch die Augmentation kann eine ausreichende Stabilität mit früher postoperativer Mobilisation gewährleistet werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite65_2.jpg" alt="" width="561" height="457" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite65_3.jpg" alt="" width="566" height="497" /></p> <h2>Insuffizienzfrakturen des Sakrums</h2> <p>Diese Pathologie wird derzeit auf eine Inzidenz von 1–2 % geschätzt. Die Diagnose lässt sich bei unspezifischen Symptomen wie tief sitzendem Lumbago bzw. Glutealgien und gleichzeitig häufig vorliegenden degenerativen Veränderungen im LWS-Röntgen schwer stellen. Zudem zeigen Röntgenaufnahmen des Sakrums häufig erst nach mehreren Wochen oder Monaten erstmalig Anomalien im Rahmen einer Sklerosierung. Die Diagnose lässt sich in einem MRT des Sakrums in den fettunterdrückten Sequenzen mittels Ödem stellen.<br /> Insuffizienzfrakturen des Os sacrum treten bei Patienten mit schwerer Osteoporose, rheumatoider Arthritis, nach Kortisonmedikation oder nach Strahlentherapie häufig auf.<br /> Beim Großteil der Patienten funktioniert die konservative Therapie mit Bettruhe und Beckengurt sehr gut. Bei multimorbiden Patienten resultiert der konservative Therapieansatz jedoch häufig in Komplikationen wie TVT, Lungenarterienembolien, Dekubitus und zusätzlicher Muskel- und Knochenatrophie.<br /> Die operative Sanierung mittels Schraubenosteosynthese erzielt häufig kein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Komplikationsrate mit Pseudarthrosen, Materiallockerung und persistierenden invalidisierenden Schmerzen ist beim osteoporotischen Patienten überaus hoch. Bei einfachen Insuffizienzfrakturen kann dem Patienten mittels Sakroplastie, d.h. Zementaugmentation der Massa lateralis des Sakrums, eine deutliche Beschwerdebesserung bei gleichzeitig ausreichender Stabilität zur sofortigen Mobilisation angeboten werden. <br /> Bei höhergradiger knöcherner Destruktion oder Dislokation ist eine Sakroplastie nicht ausreichend. In diesen eher seltenen Fällen besteht die Indikation zur zementaugmentierten Osteosynthese des hinteren Beckenringes (Ileum-Sakrum-Ileum-Verschraubung).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite66_1.jpg" alt="" width="754" height="596" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite66_2.jpg" alt="" width="364" height="575" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite66_3.jpg" alt="" width="361" height="473" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite66_4.jpg" alt="" width="364" height="314" /></p> <h2>Wirbelsäulenmetastasen</h2> <p>Die Lebenserwartung bei malignen Erkrankungen ist in den letzten Jahren durch die verbesserten medizinischen Möglichkeiten in der Diagnostik und der Behandlung deutlich gestiegen. Zudem ist die Wirbelsäule nach Leber und Lunge die dritthäufigste Lokalisation von Metastasen. Dies resultiert in der Tatsache, dass Wirbelsäulenmetastasen häufiger diagnostiziert werden und die Anzahl steigt. Am häufigsten metastasieren Mamma-, Prostata-, Bronchial- und Nierenzellkarzinom in die Wirbelsäule. Ferner liegt beim multiplen Myelom häufig eine metastatische Streuung in die Wirbelsäule vor. Diese osteolytischen Metastasen des multiplen Myeloms stellen die Hauptindikation zur Vertebroplastie bei Tumoren dar. Die Operation wird zur Schmerztherapie und zur Prävention von pathologischen Frakturen mit möglichen neurologischen Ausfällen durchgeführt. Diese Behandlung stellt keinen kurativen Ansatz dar, sondern soll lediglich den betroffenen Wirbelsäulenabschnitt stabilisieren und einem meist multimorbiden Patienten eine große offene Operation mit Wirbelkörperersatz ersparen. <br /> Die häufig defiziente Hinterkante begünstigt den Zementaustritt in den Spinalkanal und mögliche neurologische Komplikationen. Im Vergleich zu osteoporotischen Frakturen ist das Risiko von symptomatischen Leckagen bei der Behandlung pathologischer Frakturen um das Zehnfache erhöht. Aus diesem Grund sollte insbesondere bei dieser Indikation eine Vertebroplastie nur mit maximal viskösem Zement durchgeführt werden. Die Anwendung der Vertebroplastie bei Osteolysen wird nur bei entsprechender Erfahrung empfohlen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite67_1.jpg" alt="" width="751" height="433" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite67_2.jpg" alt="" width="753" height="599" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite67_3.jpg" alt="" width="753" height="333" /></p> <h2>Zervikale Vertebroplastie</h2> <p>Auch bei Osteolysen an der HWS ist eine Zementaugmentation mittels Vertebroplastie möglich. Der Zugang ist hier allerdings von ventral zu wählen, da ein transpedikulärer Zugang meist nicht möglich ist. Laut aktueller Literatur wird bei ca. 66 % aller zervikal durchgeführten Vertebroplastien die Etage C2 behandelt. Hier kann als Alternative auch der transorale Zugang gewählt werden. Bei der subaxialen HWS wählt man einen kleinen ventralen Zugang, um die Kanülen sicher zu platzieren. Bei C2 wählt man die gleiche Angulationstechnik wie bei der Densverschraubung. Die Zementviskosität spielt auch an der HWS, insbesondere bei defizienter Hinterkante, eine zentrale Rolle, da besonders in der Halswirbelsäule Zementleckagen mit ca. 16 % sehr häufig sind.<br /> Der Vorteil der ventralen Vertebroplastie liegt im minimal invasiven Zugang mit kurzer OP-Dauer, geringem Blutverlust und sofortiger Belastbarkeit ohne Orthesen. Die Patientenzufriedenheit liegt bei zervikalen Kyphoplastien bei fast 90 % .</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite68_1.jpg" alt="" width="763" height="368" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite68_2.jpg" alt="" width="763" height="332" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>Literatur bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Oberarmverlängerung bei kongenitalen und posttraumatischen Verkürzungen

Intramedulläre motorisierte Teleskopnägel haben die Verlängerung des Oberarms revolutioniert. Sie ermöglichen eine kontrollierte Elongation mit weniger Komplikationen und höherem ...

3D-Korrekturen an der oberen Extremität

Die technische Entwicklung der letzten Jahre ermöglicht es mittlerweile, komplexe knöcherne Deformitäten realitätsgetreu mit dreidimensionaler Planung darzustellen. So können nicht nur ...

Malunion nach distalen Speichenfrakturen

Als distale Radiusmalunion bezeichnet man eine in Fehlstellung konsolidierte distale Radiusfraktur. Je nach Ausprägung und funktionellem Patient:innenanspruch/-alter können diese von ...