Versorgung von Insuffizienzfrakturen des hinteren Beckenrings im hohen Alter mit dem iFuse-Implantat-System®

Autoren:

Jan Wulf, Prof. Dr. Carl Neuerburg, Luca Lebert, Dr. Alexander Keppler, Dr. Jan Bruder, Prof. Dr. Wolfgang Böcker, Dr. Adrian Cavalcanti Kußmaul

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Muskuloskelettales Universitätszentrum München (MUM), LMU Klinikum, LMU München

Korrespondierender Autor:

Dr. Adrian Cavalcanti Kußmaul

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das Hauptziel der operativen Versorgung von geriatrischen Fragilitätsfrakturen des Beckens (FFP) besteht in der Sicherstellung der biomechanischen Stabilität, um hierdurch eine rasche und suffiziente postoperative Mobilisierung zur Wiederherstellung der Autonomie der Betroffenen zu gewährleisten. Daher untersucht diese Studie den Einfluss des iFuse-Implantat-Systems® auf das postoperative Schmerzempfinden der Betroffenen.

Keypoints

-

Eine eingeschränkte Knochenqualität erschwert die Fixierung und begünstigt damit die Lockerung von transiliosakralen Schrauben bei der Behandlung von Fragilitätsfrakturen des Beckens im Alter.

-

Klinisches Ziel bei der Behandlung von geriatrischen Fragilitätsfrakturen des Beckens ist die Sicherstellung biomechanischer Stabilität, um eine ausreichende Schmerzfreiheit und damit frühzeitige Mobilisierung zu ermöglichen mit begleitend adäquater Wiederherstellung der Autonomie der Betroffenen.

-

Das iFuse-Implantat-System® ermöglicht eine signifikante Schmerzreduktion bei der Behandlung von geriatrischen Fragilitätsfrakturen des Beckens.

Die aktuelle Zunahme der Lebenserwartung durch eine Optimierung der medizinischen Versorgung geht mit einem erweiterten Mobilitätsanspruch im Alter einher.1 Allerdings birgt ein höheres Alter auch das Risiko einer reduzierten Knochenqualität, welche das Auftreten von Fragilitätsfrakturen des Beckens (FFP) begünstigt.2,3 Allgemein umfassen FFP sowohl Frakturen nach Niedrigenergietraumata als auch Beckeninsuffizienzfrakturen ohne vorangegangenes Trauma.4

Aktuelle Daten belegen zudem eine Zunahme sowohl der Inzidenz als auch der Morbidität und Mortalität von FFP: Während Insuffizienzfrakturen im Vergleich zu niederenergetischen Beckenringfrakturen von 5,0% im Jahr 2009 auf 17,8% im Jahr 2017 gestiegen sind, beträgt die 1-Jahres-Mortalität 16,7% und sogar 22,2% in der Patientengruppe über 80 Jahre.4, 5

FFP werden nach Rommens und Hofmann klassifiziert, welche die Frakturmorphologie und den Grad der Instabilität berücksichtigt: Während Typ-I-Frakturen auf den vorderen Beckenring beschränkt sind, ist ab FFP Typ II zusätzlich der hintere Beckenring mit fakultativer Beteiligung des vorderen Beckenrings betroffen. Bei Typ-III-Frakturen liegt zusätzlich eine Dislokation vor, während bei Typ-IV-Frakturen eine vollständige Dissoziation zwischen Wirbelsäule und Becken zu beobachten ist.2,6

Bei der Behandlung von FFP besteht das Ziel insbesondere in der schnellstmöglichen Wiedererlangung der bestmöglichen Mobilität zur Maximierung der individuellen Unabhängigkeit. Dies kann nur durch eine angemessene Schmerzlinderung erreicht werden, da eine ansonsten länger andauernde Immobilisierung bereits nach wenigen Tagen zu einer relevanten Sarkopenie mit weiterer Abnahme der Knochenqualität führt, was wiederum in einer vermehrten Bettlägerigkeit der Patienten mit erhöhtem Refrakturrisiko resultieren kann.3, 7 Für FFP Typ II und höher ist daher eine konservative Behandlung nicht immer ausreichend, weshalb in der Regel eine Stabilisierung der posterioren Fraktur mit sakroiliakalen (SI) Schrauben erfolgt. Die größte Herausforderung besteht hierbei jedoch in der Schraubenverankerung bei eingeschränkter sakraler Knochenqualität.6,7

Um dieses Problem zu lösen, hat SI-BONETM (Santa Clara, Kalifornien, USA) das iFuse-Implantat-System® (iFuse) entwickelt: Mit seinem dreieckigen Profil und einer Beschichtung aus porösem Titanplasmaspray nähert sich das Implantat an die natürliche Spongiosa- oder Trabekelstruktur des Knochens an.8 Das gefensterte Design ermöglicht zudem eine verbesserte Verankerung und ein schnelleres Einwachsen von Knochen, was eine vermehrte Widerstandsfähigkeit gegen Scher- und Biegebelastungen bietet und eine ca. 30-fach höhere Rotationsbeständigkeit im Vergleich zu einer 7,3-mm-Schraube aufweist.9,10 Das iFuse wird bereits mit vielversprechenden klinischen und biomechanischen Ergebnissen bei der iliosakralen Dysfunktion (ISD) eingesetzt.9,11

Daten hinsichtlich des Einflusses auf die Schmerzen des iFuse nach Anbringung aufgrund einer FFP jedoch sind rar, weshalb diese Studie die postoperativen Schmerzen nach chirurgischer Behandlung von FFP mit dem iFuse vergleicht. Die hierdurch mögliche Verringerung der Zeit bis zur postoperativen Mobilisierung und Zunahme der möglichen Belastung könnten das Fortschreiten von Sarkopenie und Osteoporose verlangsamen und somit das Outcome geriatrischer Patienten mit FFP verbessern.

Material und Methoden

Dieser prospektiven klinischen Fallserie liegt die im Vorfeld eingeholte Genehmigung der Ethikkommission der LMU (Genehmigungsnummer 214-16) zugrunde. Zudem wurde zuvor die schriftliche Einwilligung aller Teilnehmer zur allgemeinen Teilnahme an der Studie und Veröffentlichung der Ergebnisse eingeholt.

Auch handelt es sich hier um die ersten Teilergebnisse einer Studie, die derzeit zusätzlich den Einfluss des iFuse auf die postoperative Mobilität anhand einer Bewegungsanalyse sowie auf das postoperative Wohlbefinden der Betroffenen mittels standardisierter Fragebögen untersucht.

Patienten ab 65 Jahren, welche zwischen Dezember 2021 und April 2023 eine FFP Typ II–IV gemäß Rommens et al. aufwiesen, wurden in diese Studie eingeschlossen.6 Ausschlusskriterien waren ein MMST (Mini-Mental-Status-Test)-Score von weniger als 27, eine Sprachbarriere, eine zusätzliche Fraktur sowie eine angeborene neurologische oder muskuloskelettale Erkrankung.

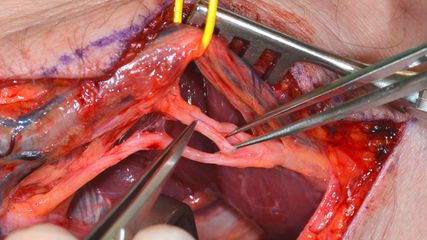

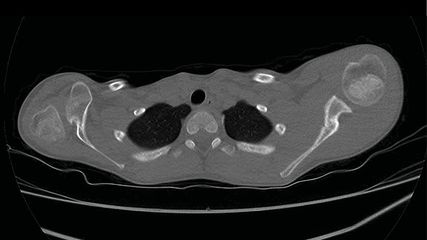

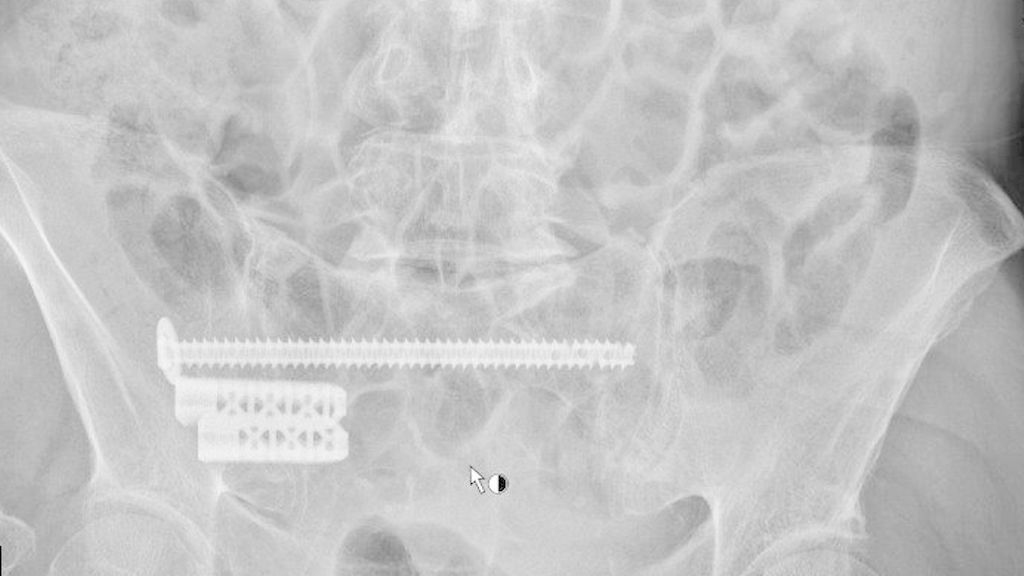

Nach Vorstellung der Patienten in unserem Traumazentrum Level I mit immobilisierenden und anhaltenden Schmerzen im unteren Rücken nach erfolgloser konservativer Behandlung wurde im Falle einer Typ-II-Fraktur eine elektive chirurgische Stabilisierung mittels iFuse in Kombination mit transiliosakralen Schrauben (TIS) (TISTM-Schrauben, Königsee Implantate GmbH, Allendorf, GER) durchgeführt (Abb. 1).

Abb. 1: Postoperatives Röntgenbild (A: Outlet, B: Inlet) einer 86-jährigen Patientin mit einer FFP Typ IIb rechts nach frustraner konservativer Therapie und daher nun chirurgischer Stabilisierung mittels iFuse® in Kombination mit transiliosakralen Schrauben (TIS); postoperativ signifikante Schmerzverbesserung mit rasch möglicher Mobilisierung

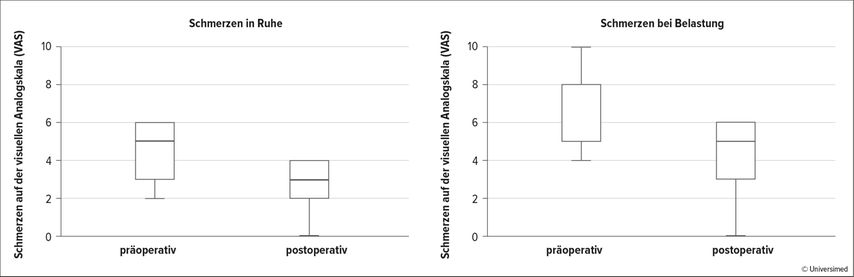

Bei Vorliegen einer FFP Typ IV wurde eine sofortige Operation mittels iFuse und TIS sowie additiver Stabilisierung des vorderen Beckenrings durch retrograde Schraubenfixierung oder winkelstabile Plattenosteosynthesen durchgeführt. Kein Patient litt an einer FFP Typ III. Alle Patienten wurden sowohl prä- als auch 3 bis 7 Tage postoperativ einer Bewegungsanalyse unterzogen. Hier erfolgte dann die Erhebung des Schmerzniveaus mittels Visueller Analogskala (VAS) in Ruhe und bei Bewegung.

Statistische Analyse

Die Daten wurden mit dem Kolmogorov-Smirnov- und Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung überprüft. Um die Mittelwerte der normalverteilten Datensätze zu vergleichen, wurde anschließend der t-Test für abhängige Stichproben durchgeführt. Für die verteilungsfreien Datensätze wurde der Wilcoxon-Test verwendet. Die Stärke der Korrelation der Variablen wurde mit der bivariaten Pearson-Korrelation getestet. Das Signifikanzniveau wurde auf p < 0,05 festgelegt. Die statistische Analyse und Erstellung der Grafiken erfolgte mit IBM SPSS Statistics Version 29 (IBM Deutschland GmbH, Ehingen, Deutschland).

Ergebnisse

Insgesamt erfüllten 8 Patienten die erforderlichen Einschlusskriterien und absolvierten gemäß dem Studienprotokoll einmal vor der Operation und einmal innerhalb eines Zeitraums von vier bis sieben Tagen nach der Operation die Ganganalyse. Davon waren 87,5% Frauen (7/8) und 12,5% Männer (1/8) mit einem medianen Alter von 80,13 Jahren (SD ± 4,22 Jahre, Gesamtspannweite 74–87 Jahre). Die Teilnehmer wogen durchschnittlich 57,25kg (SD ± 10,93kg) und hatten einen BMI von 21,40kg/m2 (SD ± 3,72kg/m2). Die Patienten erzielten durchschnittlich 29,63 (SD ± 0,52) Punkte im MMST und 4,25 (SD ± 2,76) Punkte im CCI. Die Mehrheit der Patienten litt an einer FFP Typ IIb (n=5, 62,5%), gefolgt von einer FFP Typ IIc (n= 2, 25%) und einer FFP Typ IVc (n=1, 12,5%). Die Schmerzen im Ruhezustand verringerten sich von VAS 4,50 (SD ± 1,77) auf VAS 2,75 (SD ± 1,48) (p = 0,034), während die Schmerzen während Bewegung von VAS 7,00 (SD ± 2,14) auf VAS 4,25 (SD ± 2,25) abnahmen (p = 0,024) (Abb. 2).

Diskussion

Die Inzidenz von Fragilitätsfrakturen des Beckens nimmt aufgrund der aktuellen demografischen Veränderungen und des damit einhergehenden Anstiegs der älteren Bevölkerung ständig zu.2,4 Der aktuelle Goldstandard der posterioren Frakturversorgung besteht in der Einbringung von TIS in den hinteren Beckenring.6,7 Aufgrund der eingeschränkten Knochenqualität besteht jedoch ein signifikantes Risiko für eine Lockerung der Schrauben mit nachfolgendem Verlust der Stabilität sowie der Mobilität.6,7 Hier soll das iFuse, welches bereits mit Erfolg zur Behandlung der ISD eingesetzt wird, mit seiner dreieckigen Form und seiner die natürliche Knochenstruktur imitierenden Oberfläche eine erhöhte Stabilität und damit ein verbessertes postoperatives Outcome bieten.8–12

Das klinische Ziel in der Behandlung von FFP besteht in der Reduktion der Schmerzen, da diese sich erheblich auf die Mobilisierung der Patienten auswirken. Mehrere Studien haben daher den Einfluss von TIS und iFuse nach der Behandlung einer ISD auf die Schmerzen der Betroffenen verglichen: Eine Metaanalyse von 20 Studien zeigte, dass die durchschnittlichen Schmerzen der Patienten nach chirurgischer Behandlung mit transiliosakralen Schrauben 2,04 auf der VAS-Skala betrugen, während die iFuse-Gruppe einen Wert von VAS 1,28 aufwies.12 Eine andere Studie bestätigte die Ergebnisse mit einer signifikanten und sofortigen Schmerzreduktion von VAS 8,43 auf VAS 4,07 nach der Operation mit iFuse für die ISD.13 Nach drei Monaten verbesserten sich die Schmerzen sogar auf VAS 2,77 und blieben dann für die nächsten Monate konstant zwischen VAS 2,77 und VAS 2,65.13 Die hier durchgeführte Studie konnte daher eine signifikante Schmerzreduktion nach der Behandlung von FFP mit iFuse bestätigen, wie durch die hier gefundene Schmerzreduktion im Ruhezustand von VAS 4,50 auf VAS 2,75 (p=0,034) und bei Bewegung von VAS 7,00 auf VAS 4,25 (p= 0,024) dargestellt. Dies unterstreicht zudem die Möglichkeit einer früheren Mobilisierung der Betroffenen, welche sich letztlich positiv auf das postoperative Outcome – nicht nur hinsichtlich des operativen Ergebnisses, sondern auch im Hinblick auf das persönliche Wohlbefinden und damit den Erhalt der Autonomie der Betroffenen – auswirkt.

Hinsichtlich der Limitationen dieser Studie wies die größte Anzahl der Patienten eine FFP Typ II (50%) auf, während keine Patienten mit einer FFP Typ III (0%) vorlagen. Diese Verteilung wurde jedoch auch bereits in anderen Studien festgestellt.14 Zudem umfasst diese Studie eine geriatrische Patientenpopulation mit vielen Begleiterkrankungen, was zu einem vergrößerten Ausschluss potenzieller Probanden führte, da vorbestehende kognitive und motorische Einschränkungen aufgrund möglicher Compliance-Probleme bei der Einhaltung der Studienvorgaben den Ausschluss aus der Studie bedingten. Folglich war aufgrund der geringen Anzahl von Patienten weder eine Differenzierung zwischen den einzelnen FFP-Morphologien noch eine Randomisierung der Teilnehmer möglich, was zu einer möglichen unbewussten Auswahlverzerrung führen kann.

Schlussfolgerung

Diese Studie zeigt, dass geriatrische Patienten mit einer FFP, die mit einer Kombination aus iFuse und TISTM-Schrauben behandelt wurden, von einer frühen postoperativen Schmerzreduktion profitieren. Dadurch besteht die Möglichkeit einer frühzeitigen Mobilisierung, was sich positiv auf die Entwicklung oder Verschlimmerung einer Sarkopenie, Osteoporose und eines Muskelabbaus auswirken kann.

Literatur:

1 Tieland M et al.: Skeletal muscle performance and ageing.J Cachexia Sarcopenia Muscle 2018; 9(1): 3-19 2 Oberkircher L et al.: Osteoporotic pelvic fractures. Dtsch Arztebl Int 2018: 115(5): 70-80 3 Glaser DL, Kaplan FS: Osteoporosis. Definition and clinical presentation. Spine 1997; 22(24 Suppl): 12S-16S 4 Sterneder M et al.: Insufficiency fractures vs. low-energy pelvic ring fractures - epidemiological, diagnostic and therapeutic characteristics of fragility fractures of the pelvic ring. Z Orthop Unfall 2022; 160(5): 497-506 5 Rommens PM et al.: Isolated pubic ramus fractures are serious adverse events for elderly persons: an observational study on 138 patients with fragility fractures of the pelvis type I (FFP type I). J Clin Med 2020; 9(8): 2498 6 Rommens PM, Hofmann A: Comprehensive classification of fragility fractures of the pelvic ring: Recommendations for surgical treatment. Injury 2013; 44(12): 1733-44 7 Rommen PM et al.: Minimal invasive surgical treatment of fragility fractures of the pelvis. Chirurgia (Bucur) 2017; 112(5): 524-37 8 MacBarb RF et al.: Fortifying the bone-implant interface part 2: an in vivo evaluation of 3D-printed and TPS-coated triangular implants. Int J Spine Surg 2017; 11(3): 16 9 Bornemann R et al.: [Clinical trial to test the iFuse implant system® in patients with sacroiliac joint syndrome: one year results]. ZOrthop Unfall 2016; 154(6): 601-5 10 Torsional rigidity of the iFuse implant in a sawbones model report. SI-BONE Technische Studie, 300191-TS 11 Dale M et al.: iFuse implant system for treating chronic sacroiliac joint pain: aNICE medical technology guidance. Appl Health Econ Health Policy 2020; 18(3): 363-73 12 Tran ZV et al.: Sacroiliac joint fusion methodology - minimally invasive compared to screw-type surgeries: a systematic review and meta-analysis. Pain Physician 2019: 22(1): 29-40 13 Bornemann R et al.: Two-year clinical results of patients with sacroiliac joint syndrome treated by arthrodesis using a triangular implant system. Technol Health Care 2017; 25(2): 319-25 14 Faust LM et al.: The grade of instability in fragility fractures of the pelvis correlates with impaired early mobilization. Eur J Trauma Emerg Surg 2022; 48(5): 4053-60

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...