©

Getty Images/iStockphoto

Superiore Kapselrekonstruktion

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Matthias Flury

Leitender Arzt Orthopädie, Schulthess Klinik, Zürich <br> E-Mail: matthias.flury@kws.ch

30

Min. Lesezeit

28.09.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die superiore Kapselrekonstruktion (SCR) ist eine interessante neue Option in der Behandlung von irreparablen Rotatorenmanschetten-Massenrupturen. Dabei wird der Humeruskopf durch einen Patch, der zwischen Glenoidrand und Humeruskopf aufgespannt wird, in der Abduktion stabilisiert. Erste klinische Resultate sind vielversprechend. Allerdings kann zum jetzigen Zeitpunkt weder die Frage nach der idealen Indikation noch nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis schlüssig beantwortet werden. </p>

<hr />

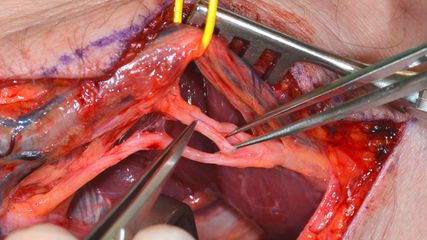

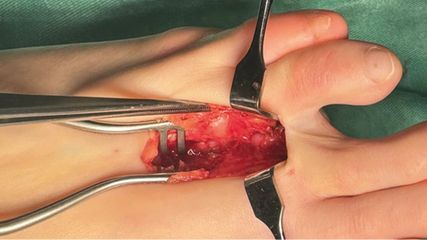

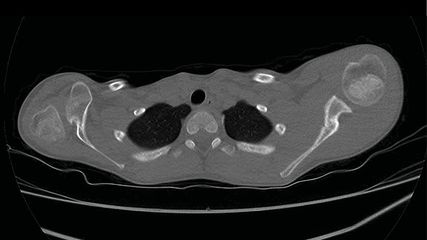

<p class="article-content"><h2>Konzept</h2> <p>Die Behandlung der Rotatorenmanschetten-Massenruptur stellt speziell bei jüngeren Patienten ein komplexes Problem dar. Unbehandelt droht ein progressiver Funktionsverlust und langfristig besteht die Gefahr der Entwicklung einer Defektarthropathie. <br /> Ziel der operativen Versorgung ist die komplette Rekonstruktion der Manschette, um den Humeruskopf zu stabilisieren und ein möglichst gutes funktionelles Resultat zu erzielen. In einigen Fällen ist dies jedoch nicht mehr möglich, sei es, dass die biologischen Faktoren wie Sehnenverkürzung, Retraktion, Atrophie und fettige Infiltration schon zu weit fortgeschritten sind, oder sei es, dass die Sehnenqualität aufgrund vorhergehender Eingriffe eine Rekonstruktion nicht mehr zulässt. In Fällen, wo der Subscapularis oder der Infraspinatus betroffen sind, kann ein Muskeltransfer erwogen werden. Im Falle einer reparablen anterioren und/oder posterioren Manschette mit einer irreparablen Supraspinatusruptur wird von mehreren Autoren die Partialrekonstruktion der Manschette empfohlen, mit Setzen von «Margin convergence»-Nähten.<sup>1, 2</sup> Durch die Partialrekonstruktion wird das Kräftepaar Infraspinatus/Subscapularis und dadurch die Balance des Humeruskopfes wiederhergestellt, analog zur von Burkhart beschriebenen Hängebrücke.<sup>3</sup> Durch die «Margin convergence»-Nähte wird der Humeruskopf gedeckt und die Belastung auf die rekonstruierte Infraspinatussehne reduziert.<sup>4</sup> Biomechanisch verbleibt allerdings in der Abduktion eine erhöhte superiore Translation des Humeruskopfes mit einem erhöhten subakromialen Kontaktdruck – beides Faktoren, welche die Entstehung einer Defektarthropathie begünstigen können. Eine Überbrückung des Sehnendefektes zwischen Sehnenrand und Humeruskopf bleibt biomechanisch praktisch wirkungslos. Mihata et al konnten im Labor zeigen, dass eine Überbrückung zwischen Glenoidoberrand und Humeruskopf mittels gefalteter Fascia lata den Humeruskopf superior stabilisiert und den subakromialen Kontaktdruck normalisiert.<sup>5</sup> Dadurch war das Konzept der superioren Kapselrekonstruktion geboren.</p> <h2>Technik</h2> <p>Basis des arthroskopischen Eingriffes ist die maximale Verkleinerung des Sehnendefektes durch Rekonstruktion von so viel funktionellem Sehnengewebe wie möglich, um den Humeruskopf dynamisch zu stabilisieren. Die Technik der Partialrekonstruktion haben wir an anderer Stelle eingehend beschrieben.<sup>6</sup> <br /> Zur Kapselrekonstruktion wird von uns der Aflex301® verwendet, ein 3mm dicker humaner dermaler Allograft. Dieser zeigt im Labor eine deutlich bessere Ausreiss­kraft als die von Mihata et al. verwendete gefaltete Fascia lata. Ziel ist es, diesen Graft zwischen der superioren Glenoidkante und dem Footprint der ehemaligen Supraspinatussehne aufzuspannen. Dazu wird dieses Areal inklusive der Knochenkanten débridiert, wobei auf Glenoidniveau der Verlauf des Nervus suprascapularis zu beachten ist. Anschliessend wird der Rahmen der Fixation im Gelenk vorbereitet, und zwar durch Setzen von zwei medialen Ankern auf den Glenoidrand (auf Höhe des Korakoidfusses bzw. der Spina scapulae) und zwei lateralen Ankern an den Ecken des Footprint an dessen Knorpel-Knochen-Grenze. Wir verwenden am Glenoid bioresorbierbare Schraubanker mit 4,5mm Durchmesser (4,5mm Biocomposite Corkscrew FT®) und auf dem Footprint bioresorbierbare Schraubanker mit 4,75mm Durchmesser, armiert mit einem Fadentape (SwiveLock®). Die glenoidalen Anker werden bei grossen Patienten durch das antero-superiore und das posteriore Standardportal eingebracht. Bei kleinen Patienten muss gelegentlich ein zusätzliches Neviaser-Portal verwendet werden. Die Fäden werden durch eine flexible Arbeitskanüle mit 12mm Durchmesser (PassPort Button®) im antero-lateralen Portal geführt, wobei minutiös darauf geachtet werden muss, dass die Fäden nicht verdreht oder gekreuzt laufen. <br /> Der nun durch die Anker definierte Rahmen der Fixation wird in Neutralrotation des Armes und in 20° Abduktion ausgemessen und auf den Patch übertragen, wobei am geplanten lateralen Rand ein Überstand von 10mm und an den anderen Rändern ein solcher von 5mm eingeplant wird. An den eingezeichneten medialen Eckpunkten wird je ein Faden der glenoidalen Anker durchgestochen und miteinander ankerüberbrückend verknotet. Dadurch entsteht die erste Schlinge des geplanten «Double pulley»-Konstruktes. Daraufhin werden die beiden restlichen Fäden leicht lateral von den ersten durchgestochen. Die beiden Tape-Paare der lateralen Fixation werden durch die korrespondierenden Graft-Ecken gestochen, wobei sich dazu aufgrund der Dicke der Tapes eine Perforation der lateralen Ecken empfiehlt.<br /> Anschliessend wird der Graft durch sanften Zug an den freien medialen Fäden, unterstützt durch Schub mit einem Knotenschieber, in das Gelenk hineingezogen und auf dem medialen Glenoidrand platziert. Durch ankerüberbrückendes Verknoten der beiden freien Fäden wird das «double pulley» komplettiert und der Graft medial fixiert. Die Graft-Fixation wird lateral durch Abspannen der Tapes in «Transosseous»-Technik mit zwei weiteren Schraubankern komplettiert. Abschliessend wird das hintere Intervall mit zwei bis drei Nähten verschlossen, da Mihata et al. dadurch eine Verbesserung der superioren Stabilisierungen im Vergleich zum offenen Intervall zeigen konnten.<sup>7</sup><br /> Die Nachbehandlung erfolgt wie bei einer Rotatorenmanschettenrekonstruktion mit Ruhigstellung auf einem Abduktionskissen für 6 Wochen und passiver Beübung. Anschliessend erfolgt die aktive Remobilisation für 6 Wochen, der Belastungsaufbau ist nach 12 Wochen erlaubt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1703_Weblinks_s23_1.jpg" alt="" width="1417" height="800" /></p> <h2>Resultate</h2> <p>Der Erstbeschreiber Mihata konnte in mehreren Publikationen die biomechanischen Effekte der superioren Stabilisierung und die Reduktion des subakromialen Kontaktdruckes nachweisen.<sup>5, 7, 8</sup><br /> Klinische Resultate liegen vorerst nur vom Erstautor selber vor. So konnte Mihata bei 24 Schultern mit einem Follow-up von 34 Monaten unter Verwendung eines gefalteten Fascia-lata-Autografts eine signifikante Verbesserung in allen gemessenen klinischen Parametern zeigen.<sup>9</sup> Insbesondere zeigten 11 von 13 Patienten, die präoperativ eine Elevation von <90° hatten, beim Follow-up eine Elevation über die Horizontale. Bildgebend fand sich eine Vergrösserung des subakromialen Abstandes um 4mm und bei einem Patienten (4 % ) kam es zu einer Patch-Ruptur.<br /> Im Vergleich mit den Resultaten, die in der Literatur für die alleinige Partialrekonstruktion berichtet werden, schneidet die SCR in den klinischen Parametern leicht besser ab, dies allerdings über einen relativ kurzen Beobachtungszeitraum.<sup>10</sup><br /> Unsere eigene Erfahrung umfasst mittlerweile 24 Patienten mit einem 6-Monats-Follow-up unter Verwendung eines humanen dermalen Allografts mit 3mm Dicke (Aflex301®). Auch wir fanden eine signifikante Verbesserung der klinischen Parameter, ohne dass relevante intra- oder postoperative Komplikationen auftraten. Allerdings zeigte in dieser kurzen Beobachtungszeit erst ein Patient von fünf eine Verbesserung der Elevation von <90° präoperativ auf >90° postoperativ. Zudem fanden wir im MRT nach sechs Monaten fünf Patch-Ausrisse (21 % ). Somit scheint der dermale Allograft etwas empfindlicher in Bezug auf Ausrisse zu sein als der Fascia-lata-Autograft, trotz seiner im Labor biomechanisch höheren Ausreisskraft. Patienten mit einem Patch-Ausriss zeigten dabei tendenziell schlechtere Resultate als Patienten mit einer intakten Rekonstruktion, was einen Einfluss der SCR auf das klinische Resultat vermuten lässt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1703_Weblinks_s23_2.jpg" alt="" width="2149" height="732" /></p> <h2>Konklusion</h2> <p>Die superiore Kapselrekonstruktion ist eine interessante neue Behandlungsoption beim Vorliegen einer partiell irreparablen Rotatorenmanschetten-Massenruptur. Biomechanische Studien belegen die superiore Stabilisation des Humeruskopfes in der Abduktion. Erste klinische Studien zeigen, dass die Operation standardisiert und komplikationsarm durchgeführt werden kann, und erste klinische Resultate sind vielversprechend. Die Art des zur Rekonstruktion verwendeten Materials scheint einen Einfluss auf die Patch-Ausrissrate zu haben und diese wiederum auf die klinischen Resultate. Ob allerdings ein klarer Mehrwert im Vergleich zur alleinigen partiellen Rekonstruktion der Manschette erzielt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Ebenfalls kann die Frage nach der idealen Indikation für die SCR im Vergleich zu den konkurrie­renden Verfahren wie Partialrekonstruktion, Sehnentransfer oder in letzter Konsequenz inverse Prothese aktuell nicht beantwortet werden. Dafür sind grössere Patientenzahlen und vor allem ein längerer Nachkontrollzeitraum notwendig. Denn daran wird sich der Wert der SCR langfristig zeigen müssen. Gelingt es damit, das Risiko für die Entwicklung einer Defektarthropathie im Vergleich zu anderen Methoden zu reduzieren oder gar zu eliminieren, ist der deutlich erhöhte Materialaufwand mit den entsprechenden Kosten gerechtfertigt. Zum heutigen Zeitpunkt bleibt diese Frage offen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Burkhart SS et al: Arthroscopic repair of massive rotator cuff tears with stage 3 and 4 fatty degeneration. Arthroscopy 2007; 23(4): 347-54 <strong>2</strong> Cuff DJ et al: Partial rotator cuff repair and biceps tenotomy for the treatment of pa­tients with massive cuff tears and retained overhead elevation: midterm outcomes with a minimum 5 years of follow-up. J Shoulder Elbow Surg 2016; 25(11): 1803-9 <strong>3</strong> Burkhart SS: Partial repair of massive rotator cuff tears: the evolution of a concept. Orthop Clin North Am 1997; 28(1): 125-32 <strong>4</strong> Mazzocca AD et al: Biomechanical evaluation of margin convergence. Arthroscopy 2011; 27(3): 330-8 <strong>5</strong> Mihata T et al: Superior capsule reconstruction to restore superior stability in irreparable rotator cuff tears: a biomechanical cadaveric study. Am J Sports Med 2012; 40(10): 2248-55 <strong>6</strong> Flury M: Partialrekonstruktionen der Rotatorenmanschette – was ist möglich, was ist sinnvoll? Arthroskopie 2014; 27(1): 26-30 <strong>7</strong> Mihata T et al: Biomechanical role of capsular continuity in superior capsule reconstruction for irreparable tears of the supraspinatus tendon. Am J Sports Med 2016; 44(6): 1423-30 <strong>8</strong> Mihata T et al: Biomechanical effect of thickness and tension of fascia lata graft on glenohumeral stability for superior capsule reconstruction in irreparable supraspinatus tears. Arthroscopy 2016; 32(3): 418-26 <strong>9</strong> Mihata T et al: Clinical results of arthroscopic superior capsule reconstruction for irreparable rotator cuff tears. Arthroscopy 2013; 29(3): 459-70 <strong>10</strong> Greenspoon JA et al: Massive rotator cuff tears: pathomechanics, current treatment options, and clinical outcomes. J Shoulder Elbow Surg 2015; 24(9): 1493-505</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...