STT-Arthrodese: ein alternativer, volarer Zugang

Jatros

Autor:

Dr. Sabine Brummer-Wendt

Autor:

Dr. Markus Jakubek

Autor:

Dr. Martin Enzendorfer

Klinikum Wels-Grieskirchen E-Mail: enzendorfer@handkompetenz.at

30

Min. Lesezeit

17.11.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">STT-Arthrodesen haben sich seit Jahren als Standardverfahren bei bestimmten Indikationen etabliert. Je nach Literatur wird jedoch über hohe Pseudarthrosenraten berichtet. Der volare Zugang zum STT-Gelenk ist einfach und sicher und bietet eine gute Übersicht. Das Einbringen der stabilisierenden Schrauben kann unter Sicht durchgeführt werden. Erste Erfahrungen zeigen eine gute Ausheilungsrate. </p>

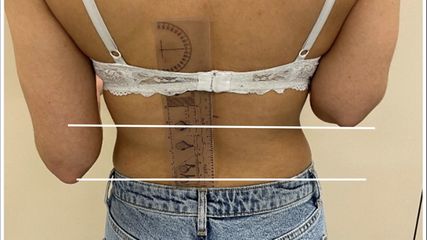

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Gute Übersichtlichkeit</li> <li>Verkürzte OP-Zeit</li> <li>Sichere Schraubenfixierung</li> <li>Keine Gefäß- oder Nervenschäden</li> </ul> </div> <p>Die Rolle des STT-Gelenkes in der Hand- und Daumenfunktion ist bis heute nicht vollständig verstanden. STT-Arthrosen sind die zweithäufigste diagnostizierte degenerative Veränderung an der Hand. Bei bis zu 30 % der durchgeführten Handröntgen werden Veränderungen am STT-Gelenk gefunden, ohne dass diese auch klinisch relevant sein müssen. Bei manifesten Beschwerden, die durch eine konservative Behandlung nicht mehr beherrschbar sind, hat sich die STT-Arthrodese bewährt.<br />Eine Fusion von Trapezium, Trapezoideum und Kahnbein ist ein anerkanntes Verfahren zur Behandlung von STT-Arthrosen sowie zur Stabilisierung der radialen Säule zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der karpalen Länge bei fortgeschrittenem Morbus Kienböck oder als Alternative zu Bandplastiken bei chronischen scapholunären Instabilitäten. Als Standardzugang wird in der Literatur der dorsale bzw. dorsoradiale Zugang zum STT-Gelenk angegeben. Bei diesem Zugang müssen regelmäßig Äste des Ramus superficialis des Nervus radialis dargestellt und geschont werden. Kausalgien oder Pseudokausalgien durch Irritation des N. radialis sind eine bekannte Komplikation. Auch eine Läsion der Arteria radialis ist bei diesem Zugang möglich. <br />Nach Darstellung des STT-Gelenkes ist die Entfernung der Knorpeloberfläche durchzuführen. Die Stabilisierung erfolgt mit Drähten, Schrauben oder speziellen STT-Plättchen. Insbesondere die Fixierung des Trapezoideums nach Entknorpelung bereitet mitunter nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Nach der Entfernung der Knorpelflächen bleibt oft nur ein kleiner Rest des Knochens, der dann auch noch mit einer Schraube oder einem Bohrdraht fixiert werden muss. Zudem führt die gegebenenfalls durchzuführende Anlagerung von Knochenspänen nicht selten zur Unübersichtlichkeit im OP-Gebiet: Die Grenze zwischen Arthrodesenspalt und Knochen ist nicht mehr klar erkennbar und damit die Einbringung des Osteosynthesematerials deutlich erschwert.<br />Hauptproblem der STT-Arthrodese ist die Pseudarthrosenrate. In der Literatur wird diese, je nach Arbeit, zwischen 5 und 40 % angegeben. Die Ursache für die hohe Pseudarthrosenrate liegt möglicherweise in der Anatomie der Gefäßversorgung von Trapezium und Trapezoideum. Die Blutversorgung der Handwurzelknochen erfolgt über ein dorsales und volares Gefäßgeflecht, wobei insbesondere im Fall von Trapezium und Trapezoideum die Durchblutung vorwiegend über die Dorsalseite gewährleistet wird. Lediglich etwa ein Viertel der Durchblutung kommt bei diesen beiden Knochen über die Volarseite. Das distale Kahnbein wird von dorsal und volar versorgt, wobei volarseitig insbesondere in Höhe der Tuberositas Gefäße in den Knochen ziehen. Es ist also davon auszugehen, dass bei einem volaren Zugang die ernährenden Gefäße von Trapezium und Trapezoideum deutlich besser geschont werden. Am Kahnbein ist beim volaren Zugang der Region um die Tuberositas besondere Beachtung zu schenken.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1606_Weblinks_s78.jpg" alt="" width="4309" height="2828" /></p> <h2>Volarer Zugang zur STT-Arthrodese</h2> <p>Er entspricht im Wesentlichen dem volaren Zugang zum Kahnbein. Es wird der Schnitt jedoch etwas weiter distal, zentriert über der Tuberositas des Kahnbeins, angelegt. Die am distalen Rand des Zuganges liegenden Muskelbäuche der Thenarmuskulatur werden nach distal weggehalten. Die Sehne des M. flexor carpi radialis wird nach ulnar weggehalten, das distale Kahnbein dargestellt und das Gelenk zwischen Kahnbein und Trapezoid identifiziert und eröffnet, eventuell unter intraoperativer Bildwandlerkontrolle. Die Region um die Tuberositas wird geschont, das Kahnbein lediglich an der distalen Gelenksfläche dargestellt. Das Ligamentum radioscaphocapitatum bleibt erhalten. Nach Darstellung des Gelenkes ist das Os trapezoideum zunächst nicht sichtbar. Es liegt bei diesem Zugang direkt hinter dem Trapezium und wird vorerst nicht dargestellt.<br />Nach Eröffnen des Gelenkes zwischen Kahnbein und Trapezium wird mit einem kleinen Meißel die gesamte distale Scaphoidgelenksfläche entknorpelt. Es entsteht dadurch eine plane Osteotomiefläche. Nun bekommt man auch Sicht auf das Trapezoideum bzw. auf das Gelenk zwischen Trapezium und Trapezoideum. In einem zweiten Schritt werden parallel zur Resektionsfläche am Kahnbein Trapezium und Trapezoideum mit dem Meißel entknorpelt. Es entsteht dadurch eine zweite, plane Resektionsfläche. Eine Entknorpelung des Gelenkes zwischen Trapezium und Trapezoideum ist nicht notwendig und erfolgt daher nicht. Nun kann, falls erforderlich, mühelos das Kahnbein aufgerichtet und temporär transfixiert werden. <br />Im nächsten Schritt wird über eine Stichinzision ein Bohrdraht für eine kanülierte Schraube vom Trapezium ins Scaphoid, ein weiterer Bohrdraht vom Scaphoid ins Trapezoideum eingebracht. Die Positionierung des Drahtes kann unter Sicht durchgeführt werden und die exakte Lage des Drahtes im OP-Situs kontrolliert werden. Nun wird ein kortikospongiöser Span vom Beckenkamm gewonnen, zurechtgetrimmt und nach Zurückziehen der Bohrdrähte ein entsprechender Knochenblock eingebracht. Dieser Block kann pressfit eingebracht werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass es zu keiner unerwünschten Verlängerung der radialen Säule kommt. Nach neuerlichem Vorbringen der bereits positionierten Drähte werden diese mit kanülierten Schrauben besetzt. Abschließend werden mit dem Bildwandler intraoperativ die korrekte Schraubenpositionierung und die Schraubenlänge dokumentiert.<br />Insbesondere beim SLAC Wrist kann es bei entsprechender Indikation notwendig sein, auch die Spitze des Speichengriffelfortsatzes zu resezieren. Man kann über den beschriebenen volaren Zugang, den man eventuell etwas nach proximal verlängert, die radial-distale Speichengelenksfläche gut überblicken und somit auch die Resektion problemlos unter Sicht durchführen.<br />Als Wundverschluss wird lediglich eine Hautnaht durchgeführt, eventuell wird ein kleiner Drain eingelegt. Die Nachbehandlung ist ident mit der bei Versorgung von dorsal. Wir immobilisieren die Hand für 6 Wochen mit einem Vorderarmverband mit Einschluss des Daumengrundgelenks. Nach Gipsabnahme wird zur Dokumentation des knöchernen Durchbaus eine CT-Untersuchung durchgeführt. Danach folgen Physiotherapie und aktive Bewegungsübungen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1606_Weblinks_s79.jpg" alt="" width="4309" height="2828" /><br />Wir haben derzeit eine kleine Gruppe von Patienten über diesen Zugang versorgt. Alle Arthrodesen sind innerhalb von 6 Wochen knöchern geheilt. Wir hatten keine postoperativen Komplikationen. Aufgrund des Zuganges sind auch keine Sensibiliätsstörungen aufgetreten. Die postoperative Mobilisierung von Daumen und Handgelenk gelang überraschend schnell. Die guten Ergebnisse ermutigen uns, die STT-Arthrodese weiterhin über den alternativen volaren Zugang durchzuführen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Oberarmverlängerung bei kongenitalen und posttraumatischen Verkürzungen

Intramedulläre motorisierte Teleskopnägel haben die Verlängerung des Oberarms revolutioniert. Sie ermöglichen eine kontrollierte Elongation mit weniger Komplikationen und höherem ...

3D-Korrekturen an der oberen Extremität

Die technische Entwicklung der letzten Jahre ermöglicht es mittlerweile, komplexe knöcherne Deformitäten realitätsgetreu mit dreidimensionaler Planung darzustellen. So können nicht nur ...

Malunion nach distalen Speichenfrakturen

Als distale Radiusmalunion bezeichnet man eine in Fehlstellung konsolidierte distale Radiusfraktur. Je nach Ausprägung und funktionellem Patient:innenanspruch/-alter können diese von ...