©

Getty Images/iStockphoto

Schmerzen nach Wirbelsäulenoperationen: häufige Fehler

Jatros

Autor:

Dr. Karl G. Vanas

Korrespondierender Autor<br>E-Mail: k.vanas@salk.at

Autor:

Ltd. OA Dr. Florian J. Hofmann

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie<br> Paracelsus Medizinische Privatuniversität<br> Salzburg

30

Min. Lesezeit

15.09.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Wirbelsäulenchirurgie ist ein anspruchsvolles Feld, das viele Fallen birgt. Die Fehler können sich – wie bei jedem anderen Eingriff auch – von der Indikationsstellung und Planung der Operation über intraoperative Fehler bis hin zu inadäquatem postoperativem Management ziehen. Die Patienten sind manchmal sehr fordernd und vielfach bietet die Wirbelsäule eine große Projektionsfläche für psychische und soziale Probleme. In diesem Spannungsfeld müssen die richtigen Therapieoptionen individuell für den Patienten gewählt werden.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Wirbelsäulenoperationen müssen zeitgerecht erfolgen.</li> <li>Die erste Wirbelsäulenoperation ist entscheidend für den Patienten und den weiteren Verlauf.</li> <li>Die richtige Indikations­stellung muss immer eine adäquate klinische Beurteilung umfassen und darf sich nicht nur auf die Bildgebung stützen.</li> <li>Die Behandlung sollte von Wirbelsäulenspezialisten in Wirbelsäulenzentren durchgeführt werden.</li> <li>Eine multimodale Herangehensweise im Umgang mit chronischen Schmerzpatienten ist unumgänglich!</li> </ul> </div> <p>Ein prägender Begriff der Chirurgie der Wirbelsäule ist das FBSS („failed back surgery syndrom“). Gekennzeichnet ist es durch persistierende Rückenschmerzen mit oder ohne radikuläre oder pseudoradikuläre Schmerzen nach lumbaler spinaler Operation. Etwa 5 % aller Patienten entwickeln dieses Syndrom nach einer Operation der Wirbelsäule. Mit neuerlichen Operationen steigt dieses Risiko deutlich an, sodass nach vier Operationen bereits die Hälfte aller Patienten persistierende Schmer­zen hat. Ursächlich kommen eine falsche Patientenauswahl und Indi­kationsstellung, inadäquate Operationstechnik, fortbestehende oder neue spinale und extraspinale Pathologien sowie psychosoziale Belastungsfaktoren in Betracht.<br /> Chirurgisch muss man sich bei der Analyse eines Patienten mit Beschwerden im Sinne eines FBSS folgende Fragen stellen:</p> <ul> <li>Wie stellt sich das sagittale Alignment postoperativ dar?</li> <li>Wurden die nervalen Struk­turen ausreichend dekomprimiert?</li> <li>Gibt es im Falle einer Spondylodese einen knöchernen Durchbau? Gibt es eine Pseudarthrose, v.a. bei L5/S1?</li> <li>Gibt es Beschwerden, die auf den Zugangsweg zurückzuführen sind (z.B. XLIF)?</li> <li>Gibt es andere Gelenkserkrankungen (Coxarthrose, Gonarthrose)?</li> </ul> <p>Alleine die Behandlung dieser Punkte könnte ganze Kongresse füllen. Insbesondere die spinopelvine Balance ist eines der wichtigsten Themen der Wirbelsäulenchirurgie der letzten Jahre. Eine Gruppe französischer Wirbelsäulenchirurgen um Prof. Le Huec regte zu einer kritischen Betrachtung und zum Verständnis an, warum manche operierten Patienten mehr als andere profitieren (LeHuec JC et al: Int Orthop 2015): Bei einer fehlenden (Re-)Lordosierung der LWS und ohne Einstellung des Lots kommt es kurzfristig zu einer Überbelastung und damit schließlich zur Anschlussdegeneration. Maße für diese Balance sind die lumbale Lordose, die Beckenkippung („pelvic tilt“) sowie der individuelle „pelvic incidence“ (die Sacrumkippung in Bezug zu den Hüftköpfen).<br /> Insbesondere nach Reposition von Listhesen bzw. Korrekturspondylodesen muss immer darauf geachtet werden, dass die nervalen Strukturen auch nach der Reposition nicht von Knochen bzw. von Weichteilstrukturen bedrängt werden.<br /> In der Deformitätenchirurgie kann es zu neurologischen Störungen durch korrekturbedingten Druck oder Zug am Myelon oder an der Nervenwurzel kommen. Deshalb hat sich die Verwendung eines Neuromonitorings intraoperativ bewährt, um abschätzen zu können, wie viel Korrektur überhaupt möglich ist, ohne postoperativ einen sensiblen oder motorischen Ausfall zu verursachen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite65.jpg" alt="" width="551" height="601" /></p> <h2>Pseudarthrose</h2> <p>Die Pseudarthrose v.a. im Segment L5/S1 wird in der Literatur mit einer Häufigkeit zwischen 7 und 17 % beschrieben. Die Ursachen für diese Pseudarthrose liegen am ehesten in der Operationstechnik. Vor allem eine ungenügende Ausräumung der Bandscheibe L5/S1 kann zu einer fehlenden Durchbauung führen. Andere Ursachen sind eine nur monokortikale Verankerung der S1-Schrauben, ein ungenügender ventraler Support, eine ungenügende Kompression an den Stäben bzw. der Bruch einer Schraube. Abgesehen von der Operationstechnik können auch Vorerkrankungen wie Osteoporose (Cagesinterung), florider Nikotinabusus bzw. pathologische Hüftantetorsion das Risiko einer Pseudarthrose erhöhen. Klinisch zeigen Patienten mit einer Pseudarthrose vor allem tieflumbalen Kreuzschmerz, der sich bei Belastung verstärkt, aber auch pseudo­w­ra­dikuläre oder radikuläre Schmerzen, v.a. bei einer Schraubenfehllage. Zur Diagnostik kann neben den konventionellen bildgebenden Verfahren (Röntgen, CT, MRT) auch ein PET-CT (F-18 Fluorid) herangezogen werden (Kim et al: Spine 2005; Pateder et al: Spine 2006).</p> <h2>Falsche Etage und Rezidiv</h2> <p>Organisch ist insbesondere die Operation einer „falschen Etage“ eine der wichtigsten Komplikationen, speziell der mikrochirurgischen Bandscheibenoperation. Die Angaben in der Literatur sind unterschiedlich: Zwischen 0,09 % pro 10.000 Eingriffen und 15 % bei 100 Diskektomien rangieren die Zahlen. Auch muss bei Wiederauftreten des Schmerzes nach mehreren Monaten, vor allem nach Bandscheibenoperationen, an einen Rezidivprolaps (symptomatisches Rezidiv ca. 1,4 % , asymptomatisch ca. 1,5 % ) gedacht werden (DeVine et al: Spine 2010).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite66.jpg" alt="" width="550" height="1015" /></p> <h2>Schmerzursachen abseits der Wirbelsäule</h2> <p>Ein „vergessenes“ Gelenk ist außerdem das SI-Gelenk, das als Schmerzursache von vielen nicht in Betracht gezogen und übersehen wird. Die Inzidenz von SI-Gelenksdegeneration in dorsoventralen Spondylodesen liegt radiologisch bei 75 % . Andere Studien haben gezeigt, dass 40–60 % aller Patienten mit dorsalen Spondylodesen ein symptomatisches SI-Gelenk haben und auf eine diagnostische Infiltration positiv reagieren. Therapeutisch gibt es neben den konservativen Therapiemaßnahmen auch operative Verfahren zur Arthrodese des Iliosakralgelenks. Einerseits gibt es die Verfahren von dorsal, die mittels einer Distraktions-Interferenz-Schraube eine Fusion erzielen, auf der anderen Seite minimal invasive Verfahren von lateral mit Einbringung von mehreren Bolzen. Bei der minimal invasiven Operation kann allerdings das Gelenk nicht entknorpelt und kein Knochen angelagert werden (Ha et al: Spine 2008).<br /> Auf eine klinische Untersuchung darf auf keinen Fall vergessen werden, um Pathologien insbesondere der großen Gelenke (z.B. Coxarthrose, Gonarthrose) nicht zu übersehen, vor allem weil diese klinisch und radiologisch relativ eindeutig zu identifizieren sind. Vielfach wird bei lumbalen Beschwerden neben der Bildgebung der Wirbelsäule standardmäßig eine Beckenübersichtsaufnahme/Hüftvergleichs­aufnahme gemacht.</p> <h2>Psychosoziale Faktoren</h2> <p>Besonders wichtig ist es auch, den Patienten zu vermitteln, was sie von der Operation zu erwarten haben. Die Erfüllung der Erwartung der Patienten ist entscheidend für die postoperative Zufriedenheit. Hohe Funktions- bzw. Schmerzscores zeigen eine weniger gute Korrelation zur Zufriedenheit. Negative psychosoziale Faktoren wirken sich sehr schlecht auf das Outcome aus, insbesondere psychische Störungen und eine vorbestehende Schmerzchronifizierung. Als effektiv haben sich multimodale Behandlungsmaßnahmen erwiesen, um eine Operation zu vermeiden, bzw. prä- und postoperativ, um das Outcome einer Operation zu verbessern. Angeboten wird eine Reihe von Maßnahmen, wie z.B. Schmerzbewältigungsgruppen, Entspannungsverfahren (Biofeedback, autogenes Training etc.) oder kortikale Reorganisation durch Spiegeltherapie.<br /> Um eine gute Koordination der angebotenen Maßnahmen anbieten zu können, haben sich interdisziplinäre Wirbelsäulenboards unter Teilnahme von verschiedensten Fachdisziplinen bewährt. Neben den chirurgischen Fächern sollten auch die Abteilungen für Psychosomatik, Anästhesie, Neurologie, physikalische Medizin und Neuroradiologie miteinbezogen werden (Anne et al: Spine 2009).</p></p>

Das könnte Sie auch interessieren:

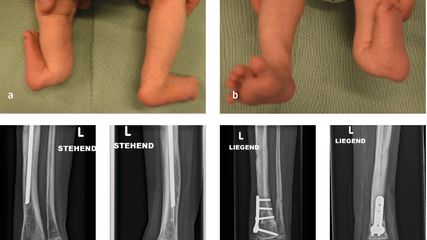

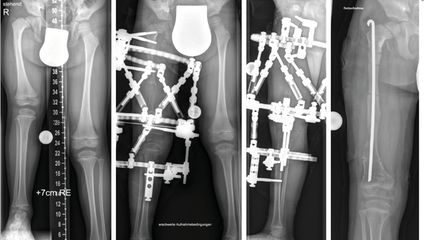

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Korrektur assoziierter Gelenkspathologien beim kongenitalen Femurdefekt

Der kongenitale Femurdefekt ist eine der spannendsten und komplexesten angeborenen Fehlbildungen in der Kinderorthopädie und in der klinischen Präsentation sehr vielgestaltig. Während ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...