Psychopharmaka und Cushing-Syndrom gefährden den Knochen

Jatros

30

Min. Lesezeit

19.09.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Risiken einer unbehandelten psychischen Störung müssen gegen die potenziellen Nebenwirkungen einer Medikation, zu denen auch die Beeinträchtigung des Knochens gehört, abgewogen werden. Auch das (unbehandelte) Cushing-Syndrom führt zu verminderter Knochendichte und höherem Frakturrisiko.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Die Ergebnisse einer holländischen Studie über die Verschreibungspraxis bei Psychopharmaka spiegeln durchaus die Situation in Österreich wider: In den sechs Wochen vor ihrer ersten osteoporotischen Fraktur hatten die meisten der befragten Patienten (n = 4854) nicht etwa Antidepressiva (12,7 %) eingenommen, sondern Benzodiazepine (25,3 %). Danach folgten Antikonvulsiva bzw. Antiepileptika (3,9 %), Antipsychotika (3,5 %) und Lithium (0,2 %).<sup>1</sup></p> <h2>Antidepressiva und Knochenstoffwechsel</h2> <p>Ein wichtiger Einflussfaktor beim Einsatz von Antidepressiva ist neben der Dosis und der Einnahmedauer die Intensität der 5HT-Rezeptorinhibition. Letztere beeinflusst insbesondere die Knochenmineralisierung und das Sturz- und Frakturrisiko.<sup>2–4</sup> „Der Einfluss von Tryptophan auf die Osteoblastendifferenzierung spielt in der Bewertung der Antidepressiva ebenfalls eine wichtige Rolle“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Annamaria Painold, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Medizinische Universität Graz. Tryptophan wird einerseits über Serotonin und Melatonin (Serotonin im Darm und Hirn, Melatonin wirkt hinsichtlich der Knochen anabol und antiresorptiv), andererseits über den Kynurenin-Stoffwechsel abgebaut. Damit sind verschiedene Effekte auf den Knochen, z. B. Hemmung der Proliferation mesenchymaler Knochenmarksstammzellen, verbunden. Bei der zentralen und peripheren Serotonin-Knochenwirkung steht am Ende insgesamt der Knochenverlust, wobei sich besonders das periphere Serotonin (Gut 5HT) verstärkt auf den Knochenabbau und negativ auf die Knochenbildung auswirkt. Das zentrale Serotonin (Brain 5HT) wirkt über Rezeptoren im Hypothalamus durch die Reduktion der sympathikotonen Aktivität sogar knochenfördernd.</p> <h2>SSRI und SNRI</h2> <p>Selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren (SSRI) weisen eine vergleichbare Inhibitionspotenz von Gehirn- und Knochen-5HT-Rezeptoren auf. Die Gabe von Fluoxetin ist mit einer verminderten Knochenmineralisierung verbunden.<sup>5</sup> Das Sturzrisiko ist nicht nur mit Fluoxetin, sondern auch mit Citalopram bei jeder Dosierung größer, mit Paroxetin und Sertralin nur bei höherer Dosierung. Das Risiko nimmt mit der Zeit ab, bleibt aber aufgrund der metabolischen Effekte der SSRI erhöht. „Was den Knochen betrifft, kann man von allen SSRI nach derzeitigem Stand sicherlich am meisten Escitalopram empfehlen“, so Painold. Bei dieser chemischen Abwandlung von Citalopram wurden keine Effekte auf die Knochenumbaumarker beobachtet.<sup>6</sup> Daneben gehen in einer Studie die Verminderung der ß-Crosslaps und die Erhöhung von Osteocalcin mit einer Depressionsverbesserung einher.<sup>7</sup><br /> Ein Serotonin-Noradrenalin-Reuptake- Inhibitor (SNRI) wie etwa Venlafaxin führte im Mausmodell zu einem erhöhten Verlust des Alveolarknochens. Das Frakturrisiko stieg nicht an, erhöhte Spiegel wurden bei den ß-Crosslaps gemessen, jedoch nur bei Therapieversagern. „Es spricht einiges dafür, dass es auch unabhängig von einer Medikation einen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen bzw. Depressionen und Knochenstoffwechselproblemen gibt“, so Painold. Kein erhöhtes Sturzrisiko wurde bei Milnacipran, das völlig CYP-interaktionsfrei verstoffwechselt wird, beobachtet, was vor allem für polypharmazeutisch behandelte Patienten von Bedeutung ist. Das Frakturrisiko ist jedenfalls erhöht in der Kombination von SSRI und SNRI. Kein dosisabhängig erhöhtes Frakturrisiko wurde bei selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmern (NARI, Reboxetin), Tetrazyklika (Mianserin), MAO-Hemmern (Moclobemid) und noradrenergen und spezifisch serotonergen Antidepressiva (NaSSA, Mirtazapin) registriert.<sup>8</sup><br /> Sehr gute antiosteoporotische Effekte zeigten sich in Rattenstudien bei zwei Substanzen mit nicht klassischer Serotonin- Wiederaufnahmehemmung: Bei Tianeptin als Modulator glutamaterger Synapsen wird die knochenfördernde Wirkung durch Inhibition der HPA-Achse, der Stress- und Osteoklastogenese-provozierenden Faktoren postuliert.<sup>9</sup> Der Dopamin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Bupropion wirkte bei den ovarektomierten (OVX)- Ratten durch die supprimierende Wirkung auf Osteoklastogenese-induzierende Faktoren und Inflammation osteoprotektiv.<sup>10</sup> Für Lithium ist die Datenlage nach wie vor unklar, es erhöht zwar die Kalziumaufnahme und fördert die Osteogenese, kann aber zum Hyperparathyreoidismus führen.<sup>11</sup></p> <h2>Benzodiazepine und Stimulanzien</h2> <p>Mit den oft verschriebenen Benzodiazepinen ist das Frakturrisiko, bedingt durch das erhöhte Sturzrisiko von etwa 50 %, dosisabhängig etwa um ein Viertel erhöht. Die als Schlafmittel eingesetzten Nicht- Benzodiazepin-Agonisten („Z-Substanzen“) wirken ebenfalls über den GABARezeptorkomplex und gehören zu den kurz wirksamen Substanzen. „Die Hoffnung auf eine besseres Suchtverhalten hat sich mit ihnen leider nicht erfüllt. Das Nebenwirkungsprofil hinsichtlich Stürzen bzw. Frakturen ist den Benzodiazepinen ebenso ähnlich“, so Painold. Unter den Stimulanzien sind vor allem die bei ADHS am häufigsten eingesetzten Medikamente Methylphenidat, das auf Noradrenalin und Dopamin einwirkt, sowie Atomoxetin, das besonders auf Noradrenalin wirkt, zu nennen. Bei diesen Substanzen sind Langzeit-Negativeffekte auf die Knochendichte, möglicherweise vermittelt durch die vor allem bei Jugendlichen deutliche Appetitsuppression (Mangelernährung), aber auch durch erhöhte Katecholamine, in Diskussion. Bei betroffenen Jugendlichen sollte die Überwachung des Wachstums und der ausreichenden Kalziumaufnahme erfolgen.</p> <h2>Morbus Cushing und Osteoporose</h2> <p>Beim Morbus Cushing (betrifft 70–80 % des Cushing-Syndroms) liegt eine Überproduktion von ACTH im Hypophysenvorderlappen bzw. von CRH im Hypothalamus vor. Das glandotrophe Hormon ACT wird angeregt, wodurch es wiederum durch Stimulierung der Nebennierenrinde zu einer übermäßigen Kortisolausschüttung kommt. Der Glukokortikoid-Exzess kann aber auch andere Ursachen haben (Cushing-Syndrom).<br /> Die negativen Effekte auf den Knochen sind seit über 80 Jahren bekannt. Zahlreiche Studien zeigten eine hohe Variabilität bezogen auf die zugrunde liegende Erkrankung (Morbus Cushing, adrenales Cushing- Syndrom, ektopes Cushing-Syndrom) und bezogen auf die Zeit bis zur Diagnosestellung des Cushing-Syndroms. „Ein unbehandeltes Cushing-Syndrom ist mit erhöhtem Frakturrisiko und einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine erniedrigte Knochendichte bzw. osteoporotische Knochendichte in der Knochendichtemessung assoziiert“, erklärt Dr. Marlene Pandis, Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Medizinische Universität Graz.<br /> Etwa 70 % der Betroffenen leiden unter einem metabolischen Syndrom (arterielle Hypertonie, Dyslipidämie, Diabetes mellitus Typ 2). Bei etwa 65 % treten Hautveränderungen auf und bei der Mehrheit der Patienten ist das Muskel- und Skelettsystem betroffen (Osteoporose, Lumbalgien, Muskelschwund an Extremitäten, Schwäche). Daneben kommt es zu psychischen Veränderungen (Psychosen, Lethargie, Depression). 95 % der Patienten mit Morbus Cushing sind adipös, mit den äußeren Kennzeichen „Vollmondgesicht“, „Büffelnacken“ und Stammbetonung. Bei etwa 80 % der Frauen kommt es zur Virilisierung (Oligound Amenorrhö, Hirsutismus). Die 5-Jahres- Mortalität liegt über 50 %.</p> <h2>Pathogenese und Frakturrisiko</h2> <p>Pathogenetisch besteht einerseits eine direkte Auswirkung durch einen endogenen oder exogenen Glukokortikoid-Exzess, andererseits auch eine indirekte Wirkung durch die Glukokortikoide (Glukokortikoid- induzierte Osteoporose) auf Osteoblasten, Osteoklasten und Osteozyten. Die Osteoklasten steigen an, die Osteoblasten und Osteozyten vermindern sich. Von der indirekten Wirkung ist vor allem die Gonadenachse betroffen (Verminderung der Sexualhormone), es kommt aber auch zur Supprimierung der Wachstumsachse und Reduzierung der Wachstumshormone, was sich negativ auf die Osteoblasten auswirkt.<br /> Eine 2006 publizierte Studie<sup>12</sup> nahm spezifisch auch das Frakturrisiko im Wirbelkörper ins Visier: Verglichen wurden 80 Patienten mit Cushing-Syndrom mit ebenso vielen gesunden Probanden einer Kontrollgruppe. Wirbelkörperfrakturen wurden mittels Röntgen detektiert, wobei eine Fraktur durch einen Höhenunterschied von mindestens 20 % definiert wurde.<br /> Es konnte gezeigt werden, dass Wirbelkörperfrakturen zu 76 % in der Gruppe mit Cushing-Syndrom auftraten (BWK 52 %, LWK 23 %, Kombination BWK und LWK 25 %). 85 % davon hatten multiple Wirbelkörperfrakturen, 52 % waren symptomatisch (Schmerzen, funktionelle Einschränkungen, Größenabnahme von 3–10 cm). Lediglich sieben Patienten mit Frakturen (11 %) hatten eine normale Knochendichte (BMD), ansonsten war diese signifikant niedriger im Vergleich zur Kontrollgruppe (LWS-Bereich p < 0,01; Femur p < 0,05). Keine Korrelation gab es zwischen erniedrigter Knochendichte und erhöhtem Kortisolspiegel. Das Osteocalcin war signifikant erniedrigt (p < 0,05) im Vergleich zu den Patienten der Kontrollgruppe, während es bezüglich Kalzium, Phosphat, PTH und Vitamin-D-Spiegel keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gab.</p> <h2>Therapie</h2> <p>„Im Vordergrund steht die Heilung der Grunderkrankung, wobei die Therapie der Wahl eine Hypophysenoperation beim Morbus Cushing bzw. eine Andrenalektomie bei adrenalem Cushing-Syndrom darstellt“, so Pandis. Nach Normalisierung der Kortisolwerte tritt meist auch eine Normalisierung des Frakturrisikos ein, indem es zu einer Erhöhung der Knochendichte und auch des Osteocalcins kommt. Gelingt die Heilung eines Morbus Cushing durch eine Operation nicht, stehen alternativ Bestrahlung oder medikamentöse Therapie zur Verfügung. Bezüglich der osteoporotischen Therapie beim endogenen Cushing-Syndrom liegen keine randomisierten Studien vor. Standardmäßig erfolgt die Therapie der Osteoporose durch die Gabe von Vitamin D und Kalzium. Eine Glukokortikoidinduzierte, d. h. exogene Osteoporose, wird mit Bisphosphonaten, Teriparatid oder Denosumab behandelt.<sup>13</sup></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> van de Ven LI et al.: Association between use of antidepressants or benzodiazepines and the risk of subsequent fracture among those aged 65+ in the Netherlands. Osteoporos Int 2018; 29(11): 2477-85 <strong>2</strong> Fernandes BS et al.: Effects of depression and serotonergic antidepressants on bone: mechanism and implications for the treatment of depression. Drugs Aging 2016; 33(1): 21-5 <strong>3</strong> Vestergaard P et al.: Selective serotonin reuptake inhibitors and other antidepressants and risk of fracture. Calcif Tissue Int 2008; 82(2): 92-101 <strong>4</strong> Rizzoli R et al.: Antidepressant medications and osteoporosis. Bone 2012; 51(3): 606-13 <strong>5</strong> Warden SJ et al.: Inhibition of the serotonin (5-hydroxytryptamine) transporter reduces bone accrual during growth. Endocrinology 2005; 146(2): 685-93 <strong>6</strong> Diem SJ et al.: Effects of escitalopram on markers of bone turnover: a randomised clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99(9): E1732-7 <strong>7</strong> Aydin H et al.: Treatment of a major depression episode suppresses markers of bone turnover in premenopausal women. J Psychiatr Res 2011; 45(10): 1316-20 <strong>8</strong> Wang CY et al.: Serotonergic antidepressant use and the risk of fracture: a population- based nested case-control study. Osteoporos Int 2016; 27(1): 57-63 <strong>9</strong> Alkhamees OA et al.: Anti-osteoporotic effects of an antidepressant tianeptine on ovariectomized rats. Biomed Pharmacother 2017; 87: 575-82 <strong>10</strong> Abuohashish HM et al.: The antidepressant bupropion exerts alleviating properties in an ovariectomized osteoporotic rat model. Acta Pharmacol Sin 2015; 36(2): 209-20 <strong>11</strong> Liu B et al.: Lithium use and risk of fracture: a systemic review and meta-analysis of observational studies. Osteoporos Int 2019; 30(2): 257-66 <strong>12</strong> Tauchmanova et al.: Bone demineralization and vertebral fractures in endogenous cortisol excess: role of disease etiology and gonadal status. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(5): 1779-84 <strong>13</strong> Hardy RS et al.: Glucocorticoids and bone: consequences of endogenous and exogenous excess and replacement therapy. Endocr Rev 2018; 39(5): 519-48</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

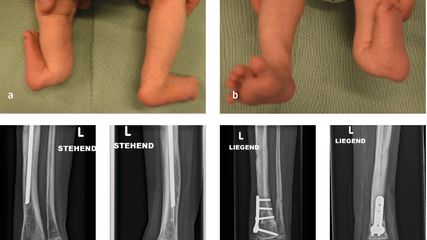

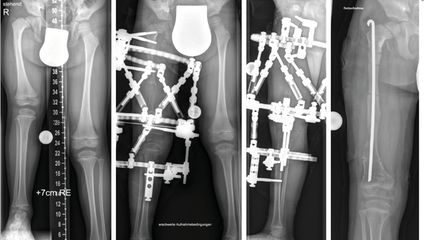

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Korrektur assoziierter Gelenkspathologien beim kongenitalen Femurdefekt

Der kongenitale Femurdefekt ist eine der spannendsten und komplexesten angeborenen Fehlbildungen in der Kinderorthopädie und in der klinischen Präsentation sehr vielgestaltig. Während ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...