Psychische Komponenten bei Polytrauma

Autorin:

Mag. Seyma Ergün

Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie, Klinische Abteilung für Unfallchirurgie, Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien

E-Mail: seyma.erguen@akhwien.at

Ein einschneidendes Erlebnis kann innerhalb von Sekunden die Lebensrealität eines Menschen ändern. Personen, die ein Polytrauma erleiden, sind neben physischen Einschränkungen auch mit langfristigen psychischen Folgen konfrontiert, die zu einer deutlichen Senkung der Lebensqualität führen können.1 Frühe Interventionen können den Verlauf erheblich beeinflussen und die Prognose verbessern.2

Keypoints

-

Ein Polytrauma bringt nicht nur körperliche sondern auch psychische Langzeitfolgen mit sich, die bei einem großen Anteil von Polytraumapatient:innen behandlungsbedürftig sind (Traumafolgestörungen, Depressionen und Angststörungen).

-

Gewisse Schutz- und Risikofaktoren beeinflussen den Verlauf von psychischen Reaktionen auf ein traumatisches Erlebnis erheblich.

-

Psychologische Erstinterventionen und weiterführende psychologische Behandlung sind von enormer Bedeutung zur Vermeidung einer Chronifizierung psychischer Störungen.

In der Versorgung von unfallchirurgischen Patient:innen rückt die Wichtigkeit einer multidisziplinären Rehabilitation zur Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen immer mehr in den Vordergrund.3 Zahlreiche Studien befassen sich mit den langfristigen Auswirkungen traumabedingter Verletzungen und den Beeinträchtigungen, die sie mit sich bringen. Die Berücksichtigung nicht nur körperlicher, sondern auch psychischer und sozialer Aspekte in der Behandlung schwerverletzter Patient:innen gewinnt große Bedeutung, mit besonderem Fokus auf Polytraumapatient:innen.

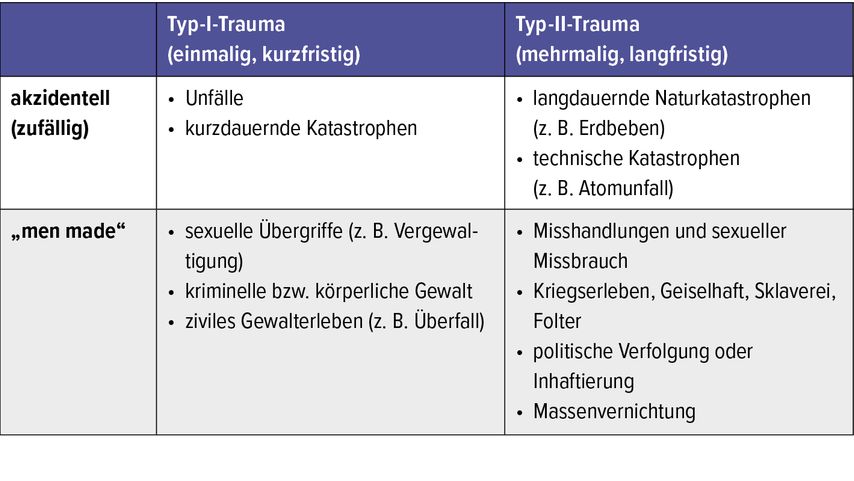

Während im medizinischen Gebrauch des Begriffes Polytrauma körperliche Verletzungen gemeint sind, bedeutet ein Trauma übertragen in den psychischen Bereich die Konfrontation mit einem tatsächlich stattgefundenen Ereignis, dem sich die betroffene Person schutz- und hilflos ausgeliefert fühlt, die üblichen Bewältigungsstrategien nicht ausreichend sind und somit eine unbeherrschbare Angst entsteht.4,5 Psychische Traumata werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert. Es wird unterschieden zwischen Typ-I-Traumata (kurz) und Typ-II-Traumata (lang), sowie zwischen menschlich verursachten („men made“) und zufälligen Traumata (Tab. 1).6

Unfälle, die die häufigste Ursache für ein Polytrauma darstellen, zählen zu traumatischen Ereignissen des Typ I-Traumas.7 Darunter versteht man Ereignisse, die unerwartet und erstmalig auftreten und von kurzer Dauer sind.8 Solche Erlebnisse durchbrechen auf extreme und gefährliche Weise den gewohnten Ablauf der Ereignisse und führen zu einem psychischen Ausnahmezustand. In Notfallsituationen sind das menschliche Erleben und Verhalten auf mehreren Ebenen beeinträchtigt. Die Wahrnehmung,das Zeiterleben,die durchbrochenen Pläne und Handlungsabsichten, der Kontrollverlust, das erschütterte Selbst- und Weltbild und die gekippte soziale Ordnung sind einige von vielen betroffenen Bereichen. Dieser Ausnahmezustand kann eine enorme Stressbelastung für Betroffene darstellen, die individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann.

Eine der häufigsten ersten Reaktionen ist ein Schockzustand, der sich auf körperlicher und psychischer Ebene auswirkt und zu emotionaler Taubheit, Gedankenblockaden, Gedächtnisstörungen und Orientierungslosigkeit führen kann. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich im Schock; es kann zu enthemmtem Verhalten oder zu aggressiven Handlungen kommen, sowie zu schnell wechselnden Gefühlen oder auch einer demonstrativen Ruhe. Des Weiteren können Emotionen wie Angst, Unruhe, Wut, Niedergeschlagenheit, Schuld und Scham vorkommen, mit dementsprechenden Verhaltensweisen, wie beispielsweise Schweigen, übermäßiges Reden, intensive Gefühläußerungen, Gelassenheit oder Rückzug und Isolation.

In dieser Akutphase ist eine erste notfallpsychologische Intervention von enormer Bedeutung für eine Stabilisierung und erfolgreiche Bewältigung des Erlebten. Stabilisierende Methoden dienen der Orientierung, Erhöhung der Selbstwirksamkeit, Aktivierung vorhandener Ressourcen und vor allem dazu, das bedrohte Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. Die meisten Betroffenen können solche Erlebnisse relativ gut bewältigen und in ihr bestehendes Selbst- und Weltbild integrieren.4 Vor allem bei einer adäquaten psychologischen Erstbehandlung kann man in der Regel von einem positiven Verlauf ausgehen.8,9 Daher ist im klinischen Setting in der klinisch-psychologischen Versorgung von unfallchirurgischen Patient:innen der Fokus zunächst auf stabilisierende und ressourcenstärkende Maßnahmen gerichtet.

Über den akuten Ausnahmezustand hinaus kann es nach psychisch traumatischen Erlebnissen zu Traumafolgestörungen kommen. Ein mögliches Störungsbild, das sich vor allem im Rahmen des stationären Aufenthaltes zeigen kann, bezieht sich primär auf die oben näher beschriebene akute Belastungsreaktion. Klassifiziert wird sie laut ICD-10 in der Gruppe F43 „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“. Diesen Störungen geht ein akutes Trauma bzw. eine anhaltende Belastung voraus. Charakteristisch für die akute Belastungsreaktion (F43.0) ist die vorübergehende Symptomatik, die sich innerhalb von Minuten nach dem Ereignis entwickelt und innerhalb von Stunden oder Tagen wieder abklingt.

Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS, F43.1) tritt verzögert auf und wird als eine Reaktion auf ein kurz oder lang andauerndes belastendes Ereignis mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß definiert. Die Symptomatik zeigt sich nach Ende der Belastungsperiode oder innerhalb von 6 Monaten nach dem Ereignis. Typische Symptome sind anhaltende Erinnerungen oder das wiederholte Erleben durch aufdringliche Erinnerungen (Flashbacks) und Träume. Es kommt oftmals zu einem Vermeidungsverhalten bezogen auf Situationen und Aktivitäten, die an das Trauma erinnern oder in Zusammenhang damit stehen. Es kann zu Ein- und Durchschlafstörungen, erhöhter Schreckhaftigkeit, Hypervigilanz, Konzentrationsschwierigkeiten und Reizbarkeit oder Wutausbrüchen kommen. Des Weiteren können auch emotionale Taubheit, Teilnahmslosigkeit, Angstgefühle und depressive Verstimmung sowie Suizidgedanken auftreten. Bei einer PTBS sind Intrusionen und Flashbacks, Vermeidungsverhalten und Hypervigilanz als drei zentrale Symptome vordergründig.

Eine weitere Störung stellt die Anpassungsstörung (F43.2) dar, wobei hier kein traumatisches Ereignis vorliegen muss, sondern es sich um einen Zustand von subjektivem Leiden und emotionaler Beeinträchtigung nach einer einschneidenden Lebensveränderung, nach belastenden Lebensereignissen oder nach schwerer körperlicher Krankheit handelt. Kennzeichnend sind die Beeinträchtigung der sozialen Funktionsfähigkeit und Leistung, sowie Angst, depressive Reaktion (Niedergeschlagenheit und Freudlosigkeit) und Sorge, mit den alltäglichen Anforderungen nicht zurechtzukommen.10

Weitere mögliche psychische Reaktionen sind vielfältig, da unfallbedingte Verletzungen bei Betroffenen zu lebenslangen Veränderungen in verschiedenen Bereichen führen und die Bewältigung des Alltags erschweren. Zusätzlich zu Traumafolgestörungen sind Depressionen, Angststörungen und die Entwicklung von Suchtverhalten häufige Störungen die bei Polytraumapatient:innen beobachtet und diagnostiziert werden.11 Langzeitstudien zeigen, dass Betroffene sogar 10 Jahre nach dem Unfallgeschehen unter psychischen Folgen litten und die Inanspruchnahme von Psychotherapie oder psychischer Behandlung sich verdoppelte.12

Es muss festgehalten werden, dass die Folgen von traumatischen Ereignissen nicht unbedingt eine Traumatisierung zur Folge haben, sondern für verschiedene Menschen unterschiedliches Ausmaß haben können. Gewisse Faktoren beeinflussen das Ausmaß dieser Beeinträchtigungen: Je nach Schwere, nach verletzten Körperbereichen, der Anzahl der verletzten Körperbereiche und dem Geschlecht der betroffenen Person können die Auswirkungen unterschiedlichen Grades sein.13 Zentral sind auch die subjektiv erlebte Bedrohlichkeit und Gefährlichkeit der Situation. Daneben spielen weitere Risiko- und Schutzfaktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer Traumafolgestörung (Tab. 2).14–16

Weitere Schutzfaktoren sind frühe psychologische Interventionen, die sich primär auf die Stabilisierung in der Akutphase (erste Tage und Wochen nach psychischem Trauma) beziehen und möglichst zeitnahe angeboten werden sollten. Eine internationale Expert:innengruppe hat die 5 wesentlichsten Maßnahmen im Rahmen der Stabilisierungsphase formuliert:

1. Förderung der Sicherheit

Schaffung eines sicheren Ortes, Lenkung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auf Sicherheit, Reduzierung des Medienkonsums (verstörende Nachrichten), Begrenzung traumabezogener Gespräche, Stärkung funktionaler Kognitionen und Bewältigungsstile

2. Beruhigung

Reaktionen normalisieren/Psychoedukation, Atemübungen, Entspannungstechniken, Achtsamkeit fördern (Fokus auf das Hier und Jetzt), Ablenkung durch nicht traumaassoziierte Aktivitäten/Handlungen, Förderung positiver Emotionen

3. Erhöhung der Selbstwirksamkeit

Betroffene bei Entscheidungsfindungen involvieren, klare Anweisungen für deren eigenen Handlungsrahmen geben, Unterstützung bei realistischer Zielformulierung, Inanspruchnahme von Unterstützung durch nichtbetroffene Menschen

4. Herstellung von Verbundenheit

Rasche Aktivierung von sozialen Kontakten (Familie, Freund:innen, Angehörige), Kinder den Eltern (Bezugspersonen) zuführen, Psychoedukation für Angehörige

5. Stärkung der Hoffnung und Zukunftsorientierung

Die ersten Schritte (in den nächsten Stunden/Tagen) besprechen und vorbereiten, bei Alltagsplanung unterstützen, Anbindung an psychosoziale Beratungsstellen.

Diese Interventionen geben einen guten Überblick über die wichtigsten Elemente der psychologischen Akutversorgung, allerdings gilt zu beachten, die individuellen Bedürfnisse der Personen wahrzunehmen und zu berücksichtigen sowie nicht alle Punkte rigide durchzugehen.

Es wird davon ausgegangen, dass frühe psychologische Interventionen und auch soziale Unterstützung den Verlauf psychischer Reaktionen nach traumatischen Ereignissen günstig beeinflussen.6 Idealerweise beginnt die psychologische Versorgung bereits im stationären Setting, wobei es wichtig ist zu identifizieren, ob und welchen Unterstützungsbedarf Betroffene aufweisen. Im weiteren Schritt ist bei Bedarf die Vermittlung von weiteren Nachsorgeangeboten oder Rehabilitationsmöglichkeiten essenziell.

Fazit

Auch wenn sich die Zahlen je nach Literatur unterscheiden, ist es mehrfach bewiesen, dass ein erheblicher Anteil von Polytraumapatient:innen unter psychischen Langzeitfolgen leidet und im Verlauf psychische Störungen entwickelt. Die PTBS stellt die am häufigsten diagnostizierte Erkrankung dar, gefolgt von depressiven Störungen und Angststörungen.18–20 Vor allem Betroffene, die mehrere Risikofaktoren (mehrere Verletzungen, Schädelhirntrauma, niedriger sozioökonomischer Status, psychische Vorerkrankungen, weibliches Geschlecht) aufweisen und daher als Hochrisikopatient:innen betrachtet werden können, zeigen eine deutlich höhere Prävalenz in Bezug auf psychische Erkrankungen.12 Dies unterstreicht nicht nur die Bedeutung von frühen Interventionen, sondern auch die Wichtigkeit einer psychologischen Nachsorge und Weiterbehandlung im Rahmen der unfallchirurgischen Versorgung, um die Rehabilitation nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf psychischer Ebene bestmöglich zu fördern und somit eine Chronifizierung psychischer Störungen zu vermeiden.

Literatur:

1 Simmel S, Bühren V: Polytrauma überlebt–und was kommt dann?, Der Unfallchirurg 2009; 112: 965-74 2 Michael T et al.: Frühzeitige psychologische Interventionen nach Traumatisierung. Dtsch Ärztebl 2005; 9: 420-3 3 Al Hanna R et al.: Multidisciplinary rehabilitation in persons with multiple trauma: a systematic review. J Rehabil Med 2020: 52(19): jrm00108 4 Hausmann C: Interventionen der Notfallpsychologie: was man tun kann, wenn das Schlimmste passiert. facultas, 2021 5 Lueger-Schuster B: Trauma—aus der Sicht der Psychologie. Springer, 2004 6 Maercker A (ed.): Posttraumatische Belastungsstörungen. Springer, 2013 7 Prätsch F et al.: Polytrauma. In: Marx G et al. (Hrsg.): Referenz Intensivmedizin. Thieme, 2020, S. 703-14 8 Fegert JM et al.: Posttraumatische Belastungsstörungen und Traumafolgestörungen.In: Remschmidt H et al.: Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie; Thieme, 2020): S. 317ff 9 Köllner, V: Traumalangzeitfolgen: Schutz- und Risikofaktoren. In: Eppel F et al. (Hrsg.): Praxisbuch Psychotraumatologie, 1. Aufl., Thieme, 2018, S. 39-42 10 Cooper JE: Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. Hogrefe, 2012 11 Anghele M et al.: Emotional distress in a patients following polytrauma. J Multidiscip Healthc 2023; 16: 1161-11 12 Sittaro NA et al.: Hannover-polytrauma-longterm-study HPLS. Versicherungsmedizin 2007; 59(1): 20-5 13 Vles WJ. et al.: Prevalence and determinants of disabilities and return to work after major trauma. J Trauma 2005; 58(1): 126-35 14 Smith E, Habel U: Psychische Folgen von Traumatisierungen. In: Pape HC et al. (Hrsg.): Management des Schwerverletzten. Springer, 2018. S. 397-407 15 S2k-Leitlinie Diagnostik und Behandlung von akuten Folgen psychischer Traumatisierung. www.awmf.org 16 Mörsdorf P et al.: Lebensqualität nach Polytrauma. Der Chirurg 2014; 3: 208-14 17 Hobfoll SE et al.: Five essential elements of immediate and mid–term mass trauma intervention: Empirical evidence. Psychiatry 2007; 70(4): 283-315 1 Holbrook TL et al.: Outcome after major trauma: 12-month and 18-month follow-up results from the Trauma Recovery Project. J Trauma 1999; 46(5): 765-71 19 Von Matthey F, Biberthaler P: Rehabilitation after polytrauma: definitions and treatment approaches. Der Orthopäde2015; 44: 241-51 20 Südkamp NP et al.: Freiburger Arbeitsunfallstudie (FAUST). Trauma und Berufskrankheit 2006; 8: 67-73

Das könnte Sie auch interessieren:

Deutscher Konzern verkauft Schweizer Rehakliniken

Rund 1400 Mitarbeitende, 543 stationäre Betten in fünf Einrichtungen: Einer der grössten Anbieter von Rehabilitationsleistungen in der Schweiz wechselt den Besitzer.

Demenzkonferenz: scharfe Kritik an Versorgung Älterer

Bei der Nationalen Demenzkonferenz am Dienstag wurde die Versorgung älterer und an Demenz erkrankter Menschen stark kritisiert. Expert:innen stellten Forderungen an die Politik.

Patientendossier: Baume-Schneider holt Tipps aus Österreich

Das elektronische Patientendossier stand auf der Agenda eines Besuches von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider in Österreich. Doch beim dortigen Pendant läuft nicht alles rund. ...