Prothese gut, alles gut? – the unhappy shoulder replacement

Autoren:

Dr. med. Jana Jensen

PD Dr. med. Patrick Vavken

ADUS Klinik, Dielsdorf

E-Mail: patrick.vavken@adus-klinik.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In den letzten Jahren haben sich die Implantationszahlen für Schulterprothesen verdoppelt bis verdreifacht. Entsprechend häufiger wird man in der Praxis auch mit Patienten konfrontiert, die nach Schulterprothesenimplantation nicht zufrieden sind, und auch Revisionen werden häufiger. Dabei ist es entscheidend, ein klares Bild über postoperative Beschwerden und Komplikationen zu haben, um effektive Behandlungsstrategien entwickeln zu können. Restbeschwerden müssen nicht immer Folge einer Komplikation sein.

Keypoints

Restbeschwerden nach Prothesenimplantation müssen nicht unbedingt auf eine Komplikation zurückzuführen sein.

Am häufigsten handelt es sich um Gelenkinstabilitäten, Prothesenlockerung, Frakturen oder Infekte.

Die Zufriedenheit mit der Prothese hängt stark vom Anspruch des Patienten ab – mit jungen Patienten sollten immer Behandlungsalternativen diskutiert werden.

Wichtig ist es, in der Prothetik zwischen zwei Typen von Patienten zu unterscheiden. Zum einen sind da die «Unhappy shoulder»-Patienten, die in der Regel seit Tag 1 nach Prothesenimplantation Beschwerden haben und nie zufrieden waren, ohne dass eine Komplikation vorliegt. Zum anderen gibt es Patienten mit «echten» Komplikationen, bei denen aus einem normalen postoperativen Verlauf durch ein Ereignis eine Komplikation mit entsprechenden Problemen und Folgen entsteht.

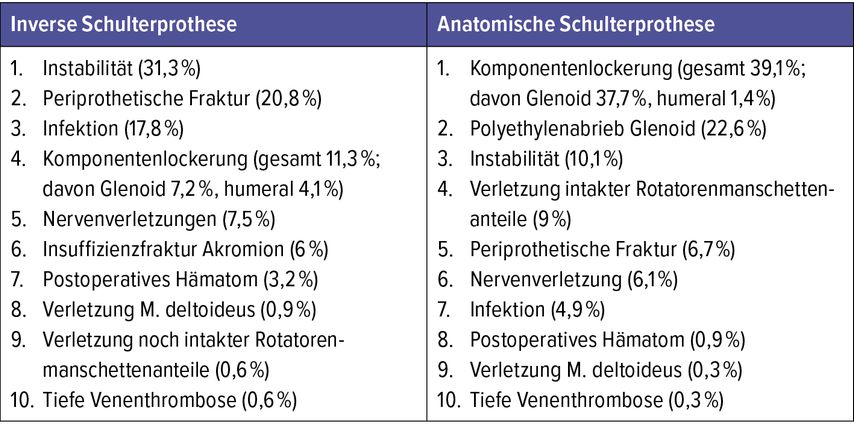

Anatomische und inverse Schulterprothesen zeigen ein unterschiedliches Spektrum an Komplikationen (Tab.1): Bei anatomischen Prothesen sind am häufigsten Komponentenlockerungen, Polyethylenabrieb und Instabilitäten möglich. Patienten mit inversen Prothesen klagen am häufigsten über Instabilitätsprobleme. Etwas seltener zeigen sich periprothetische Frakturen und Infektionen, wobei Letztere – bedingt durch die aufwendige Therapie und die häufig notwendigen Revisionseingriffe – eine der gefürchtetsten Komplikationen darstellen.1

Tab. 1: Die Top Ten der Schulterprothesenkomplikationen: Der Prozentanteil an den Gesamtkomplikationen ist in Klammern angegeben (nach Bohsali KI et al. 2017)1

Zwei Entwicklungen im Bereich der Schulterprothetik sind im Zusammenhang mit diesem Text von besonderer Bedeutung:

-

Schaftfreie Prothesen erlaubten eine individualisierte Platzierung der Prothese mit positiven, aber auch gegenläufigen Effekten auf die Beweglichkeit und Stabilität mit gleichzeitigem Risiko für verminderten Halt, nicht ideales Offset oder einen Überstand.

-

Durch optimierte Techniken in der Rotatorenmanschettenrekonstruktion sind inverse Prothesen heute nicht mehr der Primäreingriff bei der Massenruptur, sondern in der Regel die dritte oder vierte Operation bei deutlich älteren Patienten und in der Summe deutlich kaputteren Schultern. Hinzu kommen noch mögliches Fremdmaterial durch Anker oder andere Implantate und das steigende Infektrisiko (Abb.1).

Abb. 1: Nicht selten kommen Patienten mit einer oder mehreren Voroperationen in die Sprechstunde. Auch wenn es sich nicht immer um extraanatomische Rekonstruktionen mit reichlich Fremdmaterial handelt, so müssen doch die Funktion von Rotatorenmanschette und Deltoid sowie auch mögliche Infektrisiken bedacht werden

Dieser Artikel zeigt die typischen Komplikationen sowie Probleme nach Schulterprothesenimplantation und mögliche Vorsichtsmassnahmen sowie Behandlungsoptionen auf.

Die «normale» Schulterprothese

Schulterprothesen zeigen eine signifikante Verbesserung von Schmerz und Funktion, bieten aber keine Garantie für vollständige Beschwerdefreiheit.2 Restschmerzen sind nicht ungewöhnlich. In der Regel ist der Endzustand nach Prothesenimplantation nach 2 Jahren erreicht.3

Ein sehr häufiger Grund für Beschwerden nach der Operation ist eine falsche Erwartung in Bezug auf die Operation und das Ergebnis: Viele Patienten erwarten eine hundertprozentige Normalisierung von Schmerzen, Beweglichkeit und Belastbarkeit – häufig ein unrealistisches Ziel. Die Toleranz steht und fällt mit der präoperativen Aufklärung, den Ausgangsbeschwerden und dem recht unterschiedlichen Patientenanspruch.

Studien zeigen eine hohe subjektive Patientenzufriedenheit, sowohl für anatomische als auch inverse Prothesentypen.4 In einer kürzlich veröffentlichten Vergleichsstudie zeigten sich für beide Prothesentypen eine Reduktion auf der präoperativen VAS von knapp 6 auf 1 sowie ein deutlich verbesserter ASES-Score, unabhängig von der Alterskohorte.5 Die reduzierte Innen- und Aussenrotation bei inverser Schulterprothese kann jedoch insbesondere von jüngeren Patienten im Alltag als störend empfunden werden. Hier liegt der Vorteil betreffend Funktion klar bei der anatomischen Prothese. Inverse Prothesen hingegen sind im Vorteil bezüglich der Schmerzreduktion.

An dieser Stelle sei nochmals gesagt, dass die gute Kommunikation vor der Operation mit dem Patienten und dem Zuweiser zu einer realistischen Erwartungshaltung führt und Enttäuschungen vermeidet.

Der Protheseninfekt

Protheseninfekte stellen die dritthäufigste Komplikation bei inverser und die siebthäufigste nach anatomischer Prothesenimplantation dar. Ursächlich ist häufig ein Low-Grade-Infekt mit dem niedrigvirulenten Hautbakterium Cutibacterium acnes, das früher unter dem Namen Propionibacterium acnes bekannt war.

Besonders wichtig ist hier eine hohe Sensibilität, da Infekte oft mit wenig Symptomen einhergehen. Häufig besteht eine recht unspezifische Symptomatik, wie Gelenksteifigkeit oder unspezifische Schmerzen. Die klassischen 5 Kardinalsymptome des Infekts finden sich oft nicht und auch die gängigen Laborparameter wieCRP, BSG und Leukozyten sind wenig zuverlässig. Die Leukozyten zeigen bei einem Schulterprotheseninfekt eine schlechte Spezifität und Sensitivität, allerdings sollte sich das CRP 3 Wochen nach unkomplizierter Prothesenimplantation wieder vollkommen normalisiert haben (Normwert <5mg/l). Werte über 13,5mg/l gelten als positiver prädiktiver Wert – jedoch nur bei Frühinfekten. Man muss aber klar sagen, dass der Zeitpunkt des Auftretens nach der Operation nicht immer hilfreich ist. Zeitnahes Auftreten nach Operation spricht für eine intraoperative Keimverschleppung. Aber auch Spätinfekte oder gestreute Infektionen bei Bakteriämie, z.B. durch einen desolaten Zahnstatus, sind möglich.

Auch in der Bildgebung zeigen sich infektbedingte Lockerungszeichen in der Regel erst spät und sind nicht wie z.B. an der Hüftprothese ein typisches Problem. Die sogenannten «radiolucent lines» sind vielmehr ein typisches Zeichen inkorrekter Zementierung als das der Prothesenlockerung an der Schulter.

Bei bestehendem Verdacht sollte ein Ausschluss mittels Punktion oder sogar arthroskopischer Biopsie erfolgen. Hierbei ist es essenziell, die Prothese vor einer möglichen iatrogenen Kontamination zu schützen. Die Punktion sollte nach einem validierten Vorgehen erfolgen. Die Bebrütung wird aufgrund des Keimspektrums auf mindestens 21 Tage angesetzt. Untersucht werden hierbei Zellzahl, Kristalle, Viskosität, Farbe, Gram-Präparat und aerobe/anaerobe Kulturen. Bei antibiotischer Anbehandlung sollte die Diagnostik des Punktates um eine eubakterielle PCR ergänzt werden.

Der Protheseninfekt ist die häufigste Ursache für Revisionen innerhalb der ersten zwei Jahre nach Prothesenimplantation und betrifft bis zu viermal häufiger inverse Schulterprothesen.

Die Behandlungsstrategien für den Protheseninfekt sind gut erforscht und adäquat in der Literatur abgebildet. Konservative Therapiemassnahmen sind nur in seltenen Fällen indiziert. Die Entscheidung für einen einzeitigen oder zweizeitigen Wechsel und die Wahl und Dauer der Antibiotikatherapie sind von vielen Faktoren abhängig. Hier kommen oft standardisierte Algorithmen zum Tragen. In den meisten Fällen sind die Zusammenarbeit mit Infektiologen oder die Behandlung in einem Zentrum sinnvoll.

Die periprothetische Fraktur

Typische Frakturlokalisationen sind das Akromion und der Humerus. Letztere tritt sowohl intraoperativ als auch postoperativ nach Trauma auf. Die Risikofaktoren hierfür sind eine reduzierte Knochenqualität (aseptische Lockerung, Osteoporose), Gelenkkontrakturen und Revisionseingriffe.

Insuffizienzfrakturen des Akromions entstehen durch eine implantationsbedingte Vorspannung des M. deltoideus in Kombination mit reduzierter Knochenqualität. Die Patienten zeigen oft eine sekundäre atraumatische Verschlechterung der Beweglichkeit mit kraniodorsalen Schulterschmerzen.

Radiologisch gilt es, Sitz und Festigkeit der Prothese zu beurteilen und weitere Therapieschritte, sei es konservativ oder operativ (Osteosynthese, Prothesenrevision), entsprechend den gut etablierten Standards der Frakturversorgung einzuleiten.

Die Gelenkinstabilität

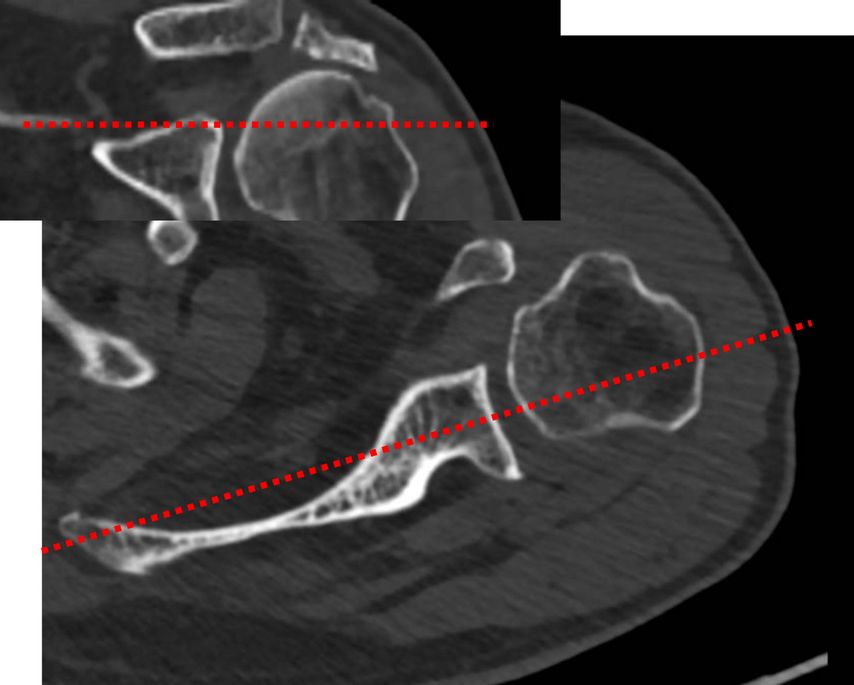

Instabilitäten sind sowohl bei der inversen als auch bei der anatomischen Prothese unter den Top 3 der Komplikationen. Sie machen sich durch (Sub-)Luxationen bemerkbar. Die Patienten beschreiben häufig Symptome der Subluxation, welche durch bestimmte Bewegungen provoziert werden. Das Ganze kann bis zur Schulterluxation mit entsprechender eindrücklicher Klinik gehen (Abb. 2). Die Ursachen können ossär, muskulär, neurologisch oder mechanisch sein. Die Therapie richtet sich nach der Ursache – häufig ist es aber die Revisionsoperation.

Abb. 3: Radiologische Darstellung bei chronischer luxierter inverser Prothese. Die zweite Ebene zeigt, dass hier evtl. eine Luxation verpasst werden könnte. Das Traktionsossikel zeigt den Zug auf den Aussenrotatoren

Wichtige ossäre Faktoren, die die Stabilität beeinflussen, sind eine passende humerale artikulierende Fläche und ein konkaves Glenoid in anatomischer Orientierung. Typische Ursachen für eine ossäre Instabilität sind grosse Hill-Sachs-Läsionen, die fortgeschrittene Arthrose mit Kopfdestruktion sowie Glenoiddeformitäten, z.B. durch Erosion oder einen superioren Tilt. Der superiore Tilt oder eine mögliche kraniale Glenoiderosion spielen bei anatomischen Prothesen eine Rolle, indem sie zu einer kranialen Migration des Humeruskopfes bei Deltoidmuskelaktivierung mit einer möglichen Erosion und Beschwerden im Bereich des Schulterdaches (insbesondere Akromion) führen (Abb. 3).6

Viele Prothesen sind heute Folge von ausgedehnten subakromialen Dekompressionen früherer Tage, die durch ein fehlendes CHL und Akromion zu einem anterosuperioren Escape führen. Die einzige operative Möglichkeit liegt hier in einem Intervallverschluss (Abb. 4).

Abb. 4: Anterosuperiorer Escape nach ausgiebiger Akromionplastik vor 20 Jahren. Hier ist der Humeruskopf nicht nur nach oben, sondern auch nach ventral instabil. Dieser Escape beeinträchtigt das Outcome nach einer anatomischen Prothese negativ, kann aber durch einen Intervallverschluss kompensiert werden

Die aseptische Lockerung

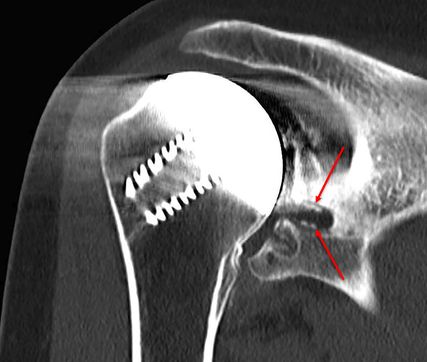

Abb. 5: Arthro-CT der Schulter bei Lockerung der Glenoidkomponente mit Kontrastmittelumspülung (rote Pfeile) bei anatomischer Prothese

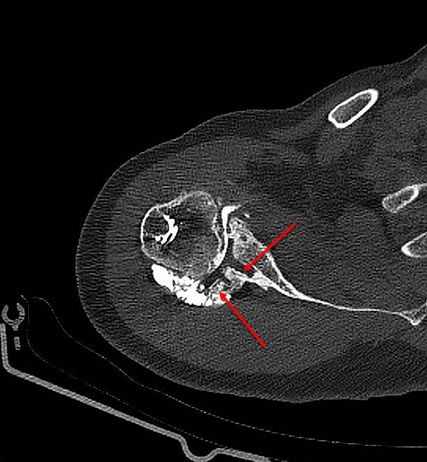

Abb. 6: Anscheinende Lockerungssäume (rote Pfeile) können auch Folge einer unzureichenden Zementierung sein (sog. «radiolucent lines»). Diese sind dann in der Regel ab Tag 1 nach Implantation sichtbar

Diese betrifft in der Regel die Glenoidkomponente der anatomischen Prothese, kann aber auch am Schaft entstehen. Ursächlich sind in der Regel eine fehlende Primärstabilität oder eine abriebbedingte Osteolyse, die als Fremdkörperreaktion auf die Abriebpartikel entsteht. Im Gegensatz zur Hüftprothese, bei der die Kopfdezentrierung ein Hinweis auf einen Polyethylenabrieb sein kann, zeigen sich an der Schulter oft Osteolysen der Tuberkula. Im Gegensatz zur Hüftendoprothetik sind die radiologisch sichtbaren «radiolucent lines» nicht als Hinweis auf eine Lockerung bzw. unzureichende Knochenverankerung um die Prothesenkomponenten an der Schulter zu verstehen, sondern vielmehr als ein Ergebnis schlechter Zementierung und zwar schon ab Tag 1 nach Implantation (Abb. 5,6).7

Man weiss, dass durch die Zementfixation die Standzeit der Glenoidkomponente signifikant erhöht werden kann. Im Hinblick auf die Glenoidlockerung als häufigste Komplikation der anatomischen Prothese sollte man jedoch auch hinterfragen, ob der Glenoidersatz zwingend notwendig ist. Die sogenannte «Ream-and-run»-Technik wird im englischsprachigen Raum mit Erfolg eingesetzt. Wichtig ist hier die geeignete Patientenselektion, da die Rekonvaleszenz länger dauern kann; es kann aber eine sehr gute Funktion erreicht werden.8

Sehnenprobleme

Die Rotatorenmanschette ist von besonderer Bedeutung bei der anatomischen Prothese. Rupturen sind mit dem zunehmenden Alter zu erwarten. Dementsprechend sollte man sorgfältig abwägen, ob eine anatomische oder eine inverse Prothese für den zu opererierenden Patienten infrage kommt.

Überstände und Kanten der Prothese, insbesondere am Oberarmkopf, stellen einen wichtigen Risikofaktor für Rotatorenmanschettendefekte, die eine operative Intervention benötigen, dar. Prinzipiell sind aber auch Rotatorenmanschettennähte bei liegender Prothese möglich. Eine weitere Option ist sicherlich die intraoperative Verstärkung der Sehne bereits bei Implantation.

Ein mögliches Problem stellt die Ruptur bei mangelnder Sehnenheilung oder Insuffizienz nach eingriffsbedingter Ablösung und Refixation der Subscapularissehne dar. Als Folge tritt eine Dezentrierung des Kopfes mit Instabilität und Verlust der Innenrotationskraft auf. Die Häufigkeit ist in der Literatur nicht einheitlich angegeben. Bei ausbleibender Beschwerdebesserung sollten rasch eine offene Refixation oder ein Sehnentransfer erfolgen. Einen Spezialfall stellt die Subscapularissehne aber bei der inversen Prothese dar: Hier scheiden sich die Geister, ob die Refixation überhaupt nötig ist oder sogar negative Auswirkungen haben kann. Abhängig vom Design kann es hier auch zu einer Abduktionshemmung kommen.

Nicht weniger wichtig, aber oft vernachlässigt, sind die Aussenrotatoren. Bei fehlender Funktion kommt es zu einer Abduktion ohne Aussenrotation, sodass im Alltag einfache Bewegungen, wie das Führen der Gabel zum Mund oder das Trinken einer Tasse Kaffee, für Patienten nahezu unmöglich sein können. Eine Option wäre hier ein Sehnentransfer – die Ergebnisse in der Literatur sind hier aber sicher nicht ideal.

Neben der strukturellen Rotatorenmanschettenverletzung kann aber auch bei intakter Sehne ein Problem entstehen, wenn die Spannung nicht stimmt – ein häufiges Problem durch das reduzierte Offset bei zu klein gewählten Implantaten oder exzessivem Fräsen des Glenoids. Wichtig ist, hier die Lösung nicht nur in der Wahl eines grösseren Implantates zu suchen. Die Gefahr besteht hier im sogenannten Overstuffing, welches neben Sehnenverletzungen auch zu einem möglichen Impingement an Akromion und Coracoid führen kann.

Für die Implantation gilt die 40-50-60-Regel: Ideal sind 40° Aussenrotation bei refixiertem oder angenähertem Subscapularis, 50% Verschieblichkeit nach posterior in der hinteren Schublade und 60° Innenrotation bei 90° abduziertem Arm.

Schmerzen

Diese sind sicher eine der häufigsten Beschwerden nach jeder Operation, auch nach Schulterprothesenversorgung. Es gibt durchaus Patienten, die mit einem gewissen Grad an Restschmerzen leben müssen. Hierbei weiss man, dass Hemiprothesen eher postoperative Schmerzen verursachen. Aber auch temporäre Ursachen, wie der postoperative Wundschmerz, Muskelkater oder eine Sehneninsuffizienz, können zu Schmerzen führen.

Wichtig ist, dass man auch immer an einen Infekt denken und mögliche Ursachen sicher ausschliessen sollte.

Postoperative Beweglichkeitseinschränkungen

Abb. 7: Grosskopfprothese als Option bei gelockerter Glenoidkomponente bei inverser Prothese und schlechtem Bone Stock – ein möglicher Risikofaktor für ein Impingement

Bewegungseinschränkungen sind wahrscheinlich die am zweithäufigsten vorkommenden Beschwerden und betreffen häufig die Rotation oder aber auch ein Impingement (Abb. 7).

Es ist bekannt, dass die Version der humeralen Komponente insbesondere bei der inversen Prothese neben der Range of Motion auch ein mögliches Impingement und somit die Patientenzufriedenheit nach Prothesenimplantation beeinflusst. So führt beispielsweise eine erhöhte Anteversion zu einer Verminderung der Aussenrotationsfähigkeit. In einem kürzlich erschienenen systematischen Review konnte gezeigt werden, dass die Aussenrotationsfähigkeit und die Flexion bei einer Retroversion von ≥20° am grössten bei inversen Schulterprothesen sind.9 Nicht weniger wichtig ist aber auch die Innenrotation, die häufig bei Einschränkungen als erste genannt wird.

Insgesamt zeigen anatomische Prothesen eine bessere Bewegungsamplitude für die Aussenrotation im Vergleich zu inversen Prothesenmodellen. Im Gegenzug zeigen inverse Prothesen die bessere Flexion und eine grössere Verbesserung im Constant Score.3 Die Beweglichkeit kann aber durch die intraoperative Positionierung und das Prothesendesign optimiert werden, ist jedoch ebenso von der individuellen Patientenanatomie abhängig.

Es gilt, hier auch bereits die präoperative Beweglichkeit zu analysieren und mögliche Einschränkungen durch Kontrakturen, Kapselverklebungen oder Osteophyten zu adressieren sowie intraoperativ gegebenenfalls Massnahmen zu ergreifen, wie Sehnenverlängerungen, Optimierung von Version und Inklination oder Anpassungen in der Komponentenauswahl, z.B. durch eine Veränderung von Grösse und Durchmesser der Glenosphäre. Zusätzlich sind natürlich auch postoperative Massnahmen wie Physiotherapie, Hämatombehandlung und Narbenmobilisation sinnvoll.

Allergie

In seltenen Fällen können Allergien gegen Prothesenbestandteile auftreten, die mit zum Teil relativ unspezifischen Symptomen wie Hautreaktionen, Wundheilungsstörungen, Restschmerzen, Gelenkergüssen oder Ekzemen bis hin zur aseptischen Lockerung einhergehen. Nach Ausschluss anderer Ursachen sollte hier eine gezielte allergologische Abklärung die Prothesenmaterialien betreffend erfolgen.10

Notching

Ein bekanntes Phänomen ist das sogenannte Skapula-Notching der inversen Prothese in Adduktion des Armes, wobei ein Anschlagen der medialen Kante der humeralen Komponente im Bereich des kaudalen Skapulahalses zu radiologisch sichtbaren Erosionen führen kann. Hier zeigt sich eine zunehmende Skapulahalslänge protektiv.11 Zusätzlich ist darauf zu achten, dass das Glenoid nicht zu weit kranialisiert und ohne einen superioren Tilt implantiert wird,12 um eine kraniale Migration und ein Impingement mit Abduktionshemmung zu vermeiden.

Neurologische Schäden

Iatrogene Nervenschäden betreffen in der Regel den Plexus brachialis oder den Nervus axillaris und können direkt oder indirekt auftreten (Abb. 8).

-

N. axillaris: deltopektoraler Zugang, Tenotomie M. subscapularis

-

N. radialis: Cerclagen Humerusschaft

-

N. suprascapularis: inverse Prothese durch Glenoidschrauben

-

N. musculocutaneus: deltopektoraler Zugang oder ASK-Portal

-

Plexus: Skalenuskatheter, Traktion, elektrische Stimulation

Zusammenfassung

Sicher gibt es eine Vielzahl von möglichen Problemen und Komplikationen, insgesamt stellt die Schulterprothese aber für viele Patienten eine gute Lösung dar, zu der es allerdings auch Alternativen gibt.

Bei jungen Patienten sollten konservative und operative Alternativen diskutiert werden; die Prothesenimplantation sollte die Ultima Ratio darstellen. Zu den Alternativen zählen z.B. das sogenannte «comprehensive arthroscopic management», kurz CAM, wobei ein Debridement mit Zusatzeingriffen wie Osteophytenabtragungen oder Knorpelersatzverfahren kombiniert wird. Zusätzlich lassen sich Knorpeltherapieverfahren oder auch Ballonimplantationen bei irreparabler Massenruptur diskutieren.

Insgesamt kann man zusammenfassen, dass es viele intrinsische und extrinsische Faktoren gibt, die das Resultat und die Zufriedenheit des Patienten beeinflussen können. Hier gilt es, zwischen echter, seltener Komplikation und dem «unhappy joint replacement» zu unterscheiden und entsprechende diagnostische Schritte einzuleiten. Viele Probleme sind vermeidbar oder gut behandelbar.

Literatur:

1 Bohsali KI et al.: Complications of shoulder arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2017; 99(3): 256-69 2 Craig RS et al.: Shoulder replacement surgery for osteoarthritis and rotator cuff tear arthropathy. Cochrane Database Syst Rev 2020; 4(4): CD012879 3 Simovitch RW et al.: Rate of improvement in clinical outcomes with anatomic and reverse total shoulder arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2017; 99(21): 1801-11 4 Cox RM et al.: Outcomes of an anatomic total shoulder arthroplasty with a contralateral reverse total shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg 2018; 27(6): 998-1003 5 Poondla RK et al.: Anatomic and reverse shoulder arthroplasty in patients 70 years of age and older: a comparison cohort at early to midterm follow-up. J Shoulder Elbow Surg 2021; 30(6): 1336-43 6 Wirth MA et al. (Hrsg.): Rockwood and Matsen’s The Shoulder, 4th edition. Saunders 2009 7 Vavken P et al.: Rates of radiolucency and loosening after total shoulder arthroplasty with pegged or keeled glenoid components. J Bone Joint Surg Am 2013; 95(3): 215-21 8 Matsen FAI et al.: Shoulder hemiarthroplasty with nonprosthetic glenoid arthroplasty: the ream-and-run procedure. JBJS Rev 2021; 9(8): e 20.00243 9 Jassim SS et al.: Does humeral component version affect range of motion and clinical outcomes in reverse total shoulder arthroplasty? A systematic review. J Clin Med 2021; 10(24): 5745 10 Pautasso A et al.: Allergic reaction and metal hypersensitivity after shoulder joint replacement. Musculoskelet Surg 2021; online ahead of print 11 Fortun CM et al.: Scapular neck length and implications for reverse total shoulder arthroplasty: an anatomic study of 442 cadaveric specimens. Int J Shoulder Surg 2015; 9(2): 38-42 12 Simovitch RW et al.: Predictors of scapular notching in patients managed with the delta III reverse total shoulder replacement. J Bone Joint Surg Am 2007; 89(3): 588-600

Das könnte Sie auch interessieren:

Neueste Entwicklungen der spinalen EndoskopieNachhaltige keramische Knochenimplantate bald aus dem 3D-Drucker

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...