Kollagen-Patch in der Schulterchirurgie: eine neue Methode bei Sehnensubstanzverlust

Autoren:

Dr. Alexandra Pokorny-Olsen

Dr. Paul Siegert

Doz. DDr. Christian Albrecht

I. Orthopädische Abteilung, Orthopädisches Spital Speising, Wien

Korrespondierende Autorin:

Dr. Alexandra Pokorny-Olsen

E-Mail: alexandra.pokorny-olsen@oss.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Trotz hochspezialisierter Rekonstruktionstechniken erleidet eine Vielzahl von Patienten nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion eine Reruptur. Der Einsatz eines bioinduktiven Kollagen-Patches zur Augmentation der Sehne als Einzeltherapie bei Partialläsionen oder zusätzlich zur klassischen Sehnennaht stellt einen neuen Ansatz zur Verbesserung der Sehnenqualität und der Heilungsrate dar.

Keypoints

-

Kollagen-Patches können bei partiellen und kompletten Rupturen eingesetzt werden.

-

Sehnengewebe wird verdickt.

-

Es ist eine einfache Technik mit geringer Komplikationsrate.

-

Die Patches sind kostenintensiv und Langzeitergebnisse sind ausstehend.

-

Frühere Rehabilitation ist möglich.

Rotatorenmanschetten(RM)-Rupturen gehören zu den häufigsten Pathologien der Schulter und können zu Schmerzen und Funktionseinschränkungen führen.2 Wir unterscheiden zwischen kompletten und partiellen Rupturformen, wobei Letztere in bursaseitige, artikularseitige, intratendinöse oder Hybridläsionen eingeteilt werden können.10

Während die symptomatische Komplettruptur nach fehlgeschlagener konservativer Therapie eine operative Indikation darstellt, ist die Versorgung von Teilläsionen kontrovers diskutiert. Mazzocca et al.10 zeigten, dass vor allem Patienten mit einem Riss über 50% der Gesamtsehnendicke und Schmerz oder Bewegungseinschränkung von einer operativen Rekonstruktion der Sehne profitieren. Da Teilläsionen aber eine Dynamik mit im Verlauf zunehmender Rissgröße aufweisen können, bleibt weiterhin die Frage nach Zeitpunkt und Art einer operativen Intervention.9 Die Behandlungsmöglichkeiten reichen vom alleinigen Débridement über die Refixation der Sehne an den Footprint bis zur Überführung in eine Komplettruptur mit anschließender Rekonstruktion. Randomisierte kontrollierte Studien zeigen in der Literatur trotz optimierter Nahttechniken eine Rerupturrate von bis zu 40% abhängig von Rissgröße und Patientenalter.5

Ein herausforderndes Kollektiv sind rein bursaseitige Partialläsionen, die häufig aufgrund einer oft chronischen Impingementsituation mit einem Substanzverlust der Sehne verbunden sein können. Kürzlich wurde eine neuartige Methode zur Gewebeaugmentation der Rotatorenmanschette mittels Kollagen-Patch auf den Markt gebracht.4, 12, 14 Der folgende Artikel soll einen Überblick über die derzeitige Studienlage zu diesem Implantat, die Anwendungsgebiete und die Operationstechnik geben.

Kollagen-Patch

Bei dem Kollagen-Patch (REGENETEN™, Fa. Smith and Nephew) handelt es sich um ein bioinduktives Implantat aus Kollagen I, welches aus bovinen Achillessehnen gewonnen und gefriergetrocknet wird. Durch die Auflage des hochporösen Patches auf die Sehne werden die Zellanhaftung und die Migration von Tenozyten durch die Matrix ermöglicht. Durch biologische Ab- und Umbauvorgänge soll der Patch innerhalb von circa 6Monaten in sehnenartiges Gewebe umgewandelt und dadurch eine Augmentation der Sehne erreicht werden. Der Patch stellt somit eine Sehnenverstärkung, aber keine mechanische Stabilisierung dar. Vom Hersteller wird der Einsatz bei partiellen Rupturen als bursaseitige Verstärkung sowie als zusätzliche Augmentation nach RM-Rekonstruktionen empfohlen.

OP-Technik

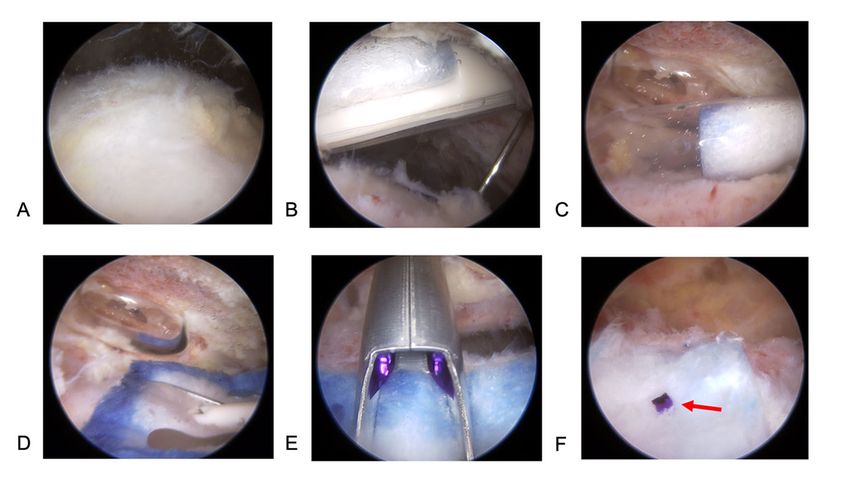

Der Patient wird in „Beach chair“-Position gelagert. Es erfolgt eine Armtraktion. Ein dorsales Standardportal wird angelegt und ein diagnostischer Rundgang absolviert. Bei Pathologien der Bizepssehne erfolgt eine Tenodese oder Tenotomie der langen Bizepssehne (LBS). Sollte diese intakt bleiben, wird der Vorderrand der Supraspinatussehne in Abgrenzung zur LBS mit 2 Hohlnadeln markiert. Anschließend erfolgen eine subakromiale Bursektomie und gegebenenfalls eine Akromioplastik über ein laterales Arbeitsportal.

Bei entsprechender Ruptur erfolgt nun die standardisierte RM-Naht. Über das laterale Portal wird eine Arbeitskanüle eingebracht und die laterale Kante der Supraspinatusinsertion am Tuberculum majus mittels Führungsdraht markiert. Über diesen Draht erfolgt das Einbringen des Kollagen-Patches mittels Positionierungspistole. Nach Entsicherung der Pistole entfaltet sich durch Zusammendrücken des Griffes der Patch im Subakromialraum. Zur optimalen Positionierung ist der Patch durch Halterungen an der Pistolenspitze fixiert.

Anschließend werden weitere anterolaterale und anteroposteriore Arbeitsportale unter Sicht an der Akromionkante gesetzt. Über diese erfolgt die Fixierung des Patches mit PLLA-Clips. Die Clips werden ein-zeln auf den Inserter geladen, der über Arbeitskanülen geführt wird. An der Spitze des Inserters befinden sich 2 Stacheln, mit denen sich der Patch optimal vorspannen lässt, um eine adäquate Positionierung zu erreichen. Für das Fixieren der medialen Patchanteile empfiehlt sich ein weiterer Zugang über das Nevasier-Portal, um eine möglichst 90°ige Positionierung der Clips zur Patchoberfläche zu erzielen.

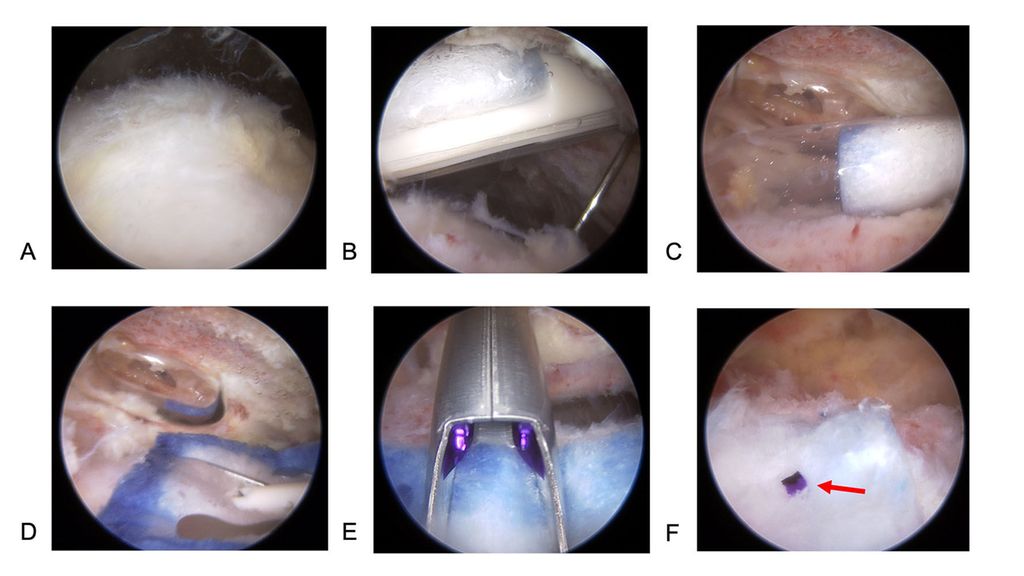

Beginnend an der medialen Kante erfolgt die schrittweise Fixierung des Patches mit 6–8 Clips an die darunterliegende Supraspinatussehne. Die laterale Kante des Patches kann mit PEEK-Knochenankern an den lateralen Anteil des Tuberculum majus fixiert werden (Abb. 1).

Abb. 1: Arthroskopische Bilder einer Patientin (45a) mit bursaseitiger Partialruptur der Supraspinatussehne und Substanzdefekt (A). Die Kanüle (B, C) mit dem Kollagen-Patch wird über ein laterales Arbeitsportal eingebracht und temporär fixiert (D). Der Patch wird nun auf den Defekt gelegt und über einen Inserter (E) mit Clips (roter Pfeil) fixiert (F)

Klinische und radiologische Ergebnisse

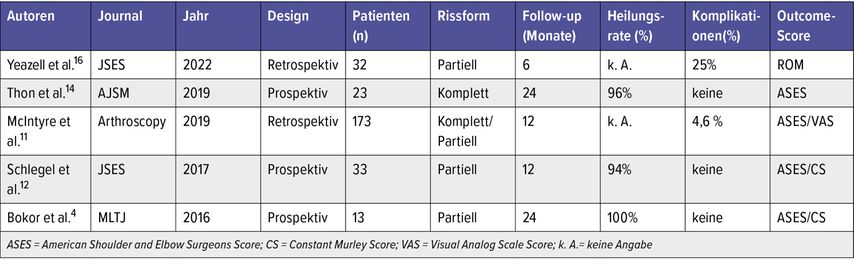

Einige Studien haben bereits die Ergebnisse nach Behandlung partieller und kompletter Rupturen mit dem Kollagen-Patch untersucht (Tab. 1).

In einer prospektiven Multicenterstudie mit 33Patienten mit degenerativen Partialläsionen konnten Schlegel et al.eine Zunahme der Sehnendicke von rund 2mm im 1-Jahres-Follow-up dokumentieren.12

McIntyre et al. untersuchten 173 Patienten mit partiellen und kompletten Läsionen in ihrer retrospektiven Multicenterstudie.11 Nach einem Jahr Follow-up zeigte sich eine signifikante Verbesserung von Schmerz und Beweglichkeit in beiden Gruppen. Bei 8Patienten (4,6%) musste aufgrund einer Komplikation eine Revision durchgeführt werden. 4dieser Patienten zeigten eine Sehnenheilungsstörung, 2eine adhäsive Kapsulitis und 1 rezidivierende Gelenksergüsse.

3prospektive Studien untersuchten neben den klinischen Ergebnissen auch die Einheilungsrate der Transplantate. Thon et al. zeigten bei 23 Patienten mit Komplett-ruptur bei Beteiligung von 2 oder 3 Sehnen eine Integration des Patches in 96%.14 Schlegel et al. zeigten eine ähnliche Einheilungsrate von 94% bei 12Patienten, die aufgrund einer Partialruptur behandelt wurden.12 Bokor et al. konnten bei 13Patienten mit Partialruptur sogar eine Einheilungsrate von 100% erreichen.4 Im 5-Jahres-Follow-up dieser Patientengruppe wurde eine asymptomatische Reruptur bei 27,3% der Patienten festgestellt.3

Diskussion

Im Bestreben, eine verbesserte Heilungsrate und damit Stabilität nach RM-Rekonstruktion zu erreichen, sind in der Vergangenheit unterschiedlichste Patch-Augmentationen eingesetzt worden. Diese reichen von Augmentation mit synthetischen, bioinerten bis hin zu biologischen Materialien.7, 8, 13 Der Kollagen-Patch stellt dabei eine neue Art der Behandlung symptomatischer RM-Rupturen dar. Besonders die Möglichkeit, Partialrupturen mit zusätzlichem Gewebe zu augmentieren, scheint einige Vorteile mit sich zu bringen. Mehrere Studien haben sich mit dem klinischen und radiologischen Outcome beschäftigt und gute Ergebnisse erzielt.3, 4, 12, 14

In einer Finite-Elemente-Analyse wurde gezeigt, dass eine Zunahme der Sehnendicke um 2mm zu einer signifikanten Verminderung der Zugkraft auf die RM führt.6 Bokor et al. definierten daher diese Zunahme der Sehnendicke als Heilung der Sehne.4 Um welches Gewebe es sich bei der Verdickung der Sehne handelt, konnte allerdings in dieser Studie nicht geklärt werden. Bezüglich der Dichte in der MRT-Untersuchung wurde es allerdings als sehnenähnlich beschrieben. Insgesamt wird eine fast perfekte Einheilungsrate beschrieben.

In einer histologischen Untersuchung fanden van Kampen et al. eine Neuformation von Sehnengewebe in Orientierung der Zugrichtung.15 Arnoczky et al. zeigten ähnliche Ergebnisse bei 7humanen Histologieproben, die im Rahmen von durchgeführten Revisionen entnommen wurden.1 Nach 6Monaten konnte sehnenartiges Gewebe ohne Hinweis auf das initiale Kollagen-Implantat nachgewiesen werden.

Die Komplikationsrate wird in den Studien generell als sehr niedrig beschrieben. Eine rezente Studie mit gematchter Kohorte von Yeazell et al. zeigte allerdings eine deutlich erhöhte Rate von adhäsiver Kapsulitis (25%), die in 75% dieser Fälle zu einer Revision mit Kapsulotomie führte.16 In der Kontrollgruppe ohne Patch-Augmentation zeigte sich nur 1 Fall einer Kapsulitis (3%). McIntyre et al. berichteten auch eine erhöhte Rate an Schultersteife, jedoch ohne Vergleichsgruppe.11

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein klarer Vorteil dieser Technik darin besteht, dass sie einfach und standardisiert durchführbar ist. Die bisherigen klinischen Ergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung des funktionellen Outcomes und eine hohe Einheilungsrate. Die Komplikationsrate ist niedrig und es wurden keine Abstoßungsreaktionen berichtet. Bei dieser Methode als Alternative zur klassischen Sehnennaht bei Partialläsionen entfallen die Kosten für Ankerimplantate, die Operationszeit ist im Vergleich deutlich kürzer und es kann eine Verdickung des Sehnengewebes erreicht werden.

Bei additivem Einsatz des Kollagen-Patches nach RM-Naht bei Partial- oder Komplettläsionen ist das Verfahren im Vergleich zur Augmentation mit synthetischen oder dermalen Patches deutlich einfacher und hinsichtlich der OP-Dauer vorteilhaft. Aufgrund der Neuheit dieser Technik sind derzeit noch keine Langzeitergebnisse vorliegend. Die Indikation muss in Zusammenschau aller Befunde, der Abwägung der Kosten und vor allem in Absprache mit dem Patienten sorgsam gestellt werden.

Literatur:

1 Arnoczky SP et al.: Histologic evaluation of biopsy specimens obtained after rotator cuff repair augmented with a highly porous collagen implant. Arthroscopy 2017; 33(2): 278-83 2 Bateman JE: The diagnosis and treatment of ruptures of the rotator cuff. Surg Clin North Am 1963; 43: 1523-30 3 Bokor DJ et al.: Healing of partial-thickness rotator cuff tears following arthroscopic augmentation with a highly-porous collagen implant: a 5-year clinical and MRI follow-up. Muscles Ligaments Tendons J 2019; 09: 338 4 Bokor DJ et al.: Evidence of healing of partial-thickness rotator cuff tears following arthroscopic augmentation with a collagen implant: a 2-year MRI follow-up. Muscles Ligaments Tendons J 2016; 6(1): 16-25 5 Carr A et al.: Effectiveness of open and arthroscopic rotator cuff repair (UKUFF): a randomised controlled trial. Bone Joint J 2017; 99-B(1): 107-15 6 Chen Q, editor Technical Report from the Material and Structural Testing Core. Mayo Clinic; 2011 7 Gilot GJ et al.: Outcome of large to massive rotator cuff tears repaired with and without extracellular matrix augmentation: a prospective comparative study. Arthroscopy 2015; 31(8): 1459-65 8 Gupta AK et al.: Dermal tissue allograft for the repair of massive irreparable rotator cuff tears. Am J Sports Med 2012; 40(1): 141-7 9 Kim YS et al.: Tear progression of symptomatic full-thickness and partial-thickness rotator cuff tears as measured by repeated MRI. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017; 25(7): 2073-80 10 Mazzocca AD et al.: Intra-articular partial-thickness rotator cuff tears: analysis of injured and repaired strain behavior. Am J Sports Med 2008; 36(1): 110-6 11 McIntyre LF et al.: Patient-reported outcomes after use of a bioabsorbable collagen implant to treat partial and full-thickness rotator cuff tears. Arthroscopy 2019; 35(8): 2262-71 12 Schlegel TF et al.: Radiologic and clinical evaluation of a bioabsorbable collagen implant to treat partial-thickness tears: a prospective multicenter study. J Shoulder Elbow Surg 2018; 27(2): 242-51 13 Shea KP et al.: Human tendon cell response to 7 commercially available extracellular matrix materials: an in vitro study. Arthroscopy 2010; 26(9): 1181-8 14 Thon SG et al.: Evaluation of healing rates and safety with a bioinductive collagen patch for large and massive rotator cuff tears: 2-year safety and clinical outcomes. Am J Sports Med 2019; 47(8): 1901-8 15 Van Kampen et al.: Tissue-engineered augmentation of a rotator cuff tendon using a reconstituted collagen scaffold: a histological evaluation in sheep. Muscles Ligaments Tendons J 2013; 3(3): 229-35 16 Yeazell S et al.: Increased stiffness and reoperation rate in partial rotator cuff repairs treated with a bovine patch: a propensity-matched trial. J Shoulder Elbow Surg 2022; 31(6S): S131-S5

Das könnte Sie auch interessieren:

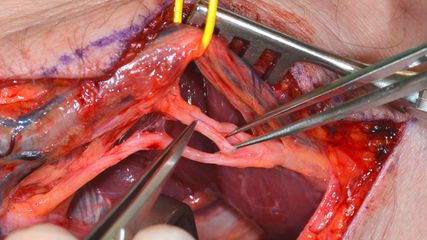

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

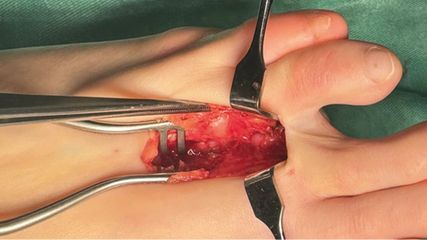

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...