Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung der Sensibilisierung gegen ein bestimmtes Allergen die allergische Erkrankung insgesamt beeinflusst – auch wenn weitere Sensibilisierungen vorhanden sind.

Angesichts der unterschiedlichen allergischen Erkrankungen stellt sich die Frage, ob die dahinterliegenden Allergien immer denselben Mustern und Mechanismen unterliegen. Vier verschiedene Manifestationen von Allergie können die Atemwege betreffen, so Univ.-Prof. Dr. J. Christian Virchow, Direktor der Abteilung für Pneumologie an der Universitätsmedizin Rostock. Dazu zählen die allergische Rhinitis bzw. Rhinokonjunktivitis, Asthma, die allergische bronchopulmonale Mykose sowie die exogen allergische Alveolitis („hypersensitivity pneumonitis“).

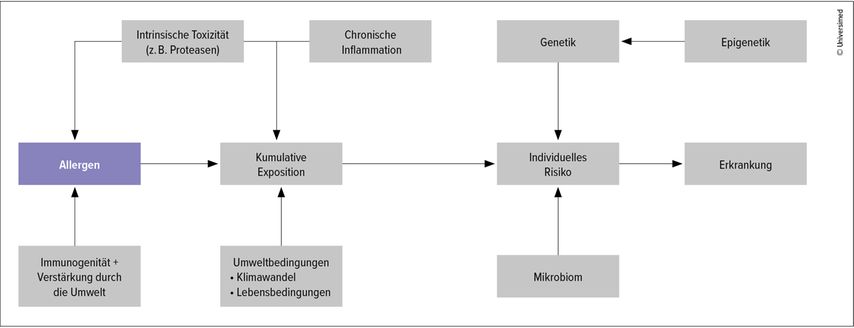

Die Frage, warum manche Menschen eine oder mehrere dieser Erkrankungen entwickeln, ist nach wie vor weitgehend unbeantwortet, erklärte Virchow im Rahmen der ERS Satellites. Auch ist unklar, warum manche Betroffene gegen mehrere Allergene sensibilisiert sind, andere jedoch nur gegen eines. Ebenso ist noch nicht vollständig geklärt, welche Faktoren ein Allergen zum Allergen machen (Abb. 1). Wichtige Daten zu dieser Fragestellung liefern Studien über die Veränderung von Allergenen unter geänderten Umweltbedingungen. So entwickelt Ragweed bei höheren Temperaturen und höherer CO2-Exposition eine verstärkte allergene Wirkung. Dies ist assoziiert mit einem veränderten Metabolismus der Pollen, die größere Mengen proinflammatorischer Metaboliten produzieren. Damit kommt es zu vermehrter Inflammation des respiratorischen Epithels und entsprechender klinischer Symptomatik.1

Abb. 1: Was macht ein Allergen zum Allergen? – Ein vereinfachtes Modell (modifiziert nach Virchow JC 2025)

Erfahrungen mit neuen Allergenen weisen auf die Rolle einiger weniger Protein-Superfamilien hin. So stehen hinter den Allergien auf exotische Haustiere Proteine der Lipocalin-Superfamilie, der Albumin-Familie und der Secretoglobin-Superfamilie – es zeigt sich also ein sehr ähnliches Bild wie bei Allergien gegen Hunde und Katzen. Zahlreiche Allergene sind Proteasen, die am Epithel aktiv Schaden anrichten und beispielsweise Fibrinogen zerschneiden sowie die Tight Junctions zerstören, was zu einer Immunreaktion im Gewebe führt. Warum diese Prozesse bei manchen Personen zu einer allergischen Reaktion führen und bei anderen nicht, stellt eine weitere offene Frage dar, so Virchow. Auch die Allergene der Hausstaubmilben sind z.T. als Proteasen aktiv und toxisch für das Epithel.2

Schädigung des Epithels: Hauptrisikofaktor Hausstaubmilbe

Die Expression von spezifischem IgE gegen bestimmte Allergene der Hausstaubmilbe hat sich als prädiktiv hinsichtlich des Phänotyps und der Ausprägung einer später auftretenden atopischen Erkrankung erwiesen. Prognostisch ungünstig sind die Allergene Der p 5, 20 & 21.3

Kontakt mit dem Milbenallergen Der p1 in der Kindheit ist mit einem erhöhten Asthmarisiko assoziiert und, neben dem genetischen Hintergrund, einer der wichtigsten Risikofaktoren für eine spätere Asthmaerkrankung.4 Diese nun mehr als 35 Jahre alten Daten konnten seither mehrfach bestätigt werden, erläuterte Virchow, der auch darauf hinweist, dass eine gegen die Sensibilisierung auf Milben gerichtete Therapie zumindest theoretisch die weitere Entwicklung von Asthma aufhalten könnte. Auch kleine klinische Studien weisen mittlerweile in diese Richtung.5

Selbst wenn ein Asthma bereits voll entwickelt ist, lässt es sich durch Immuntherapie beeinflussen, wie ebenfalls in mehreren Studien gezeigt werden konnte. So reduzierte sublinguale Immuntherapie (SLIT) mit Hausstaubmilben-Allergen in einer erwachsenen Asthmapopulation den Steroidbedarf, wovon am deutlichsten Patient:innen profitierten, die vor der Behandlung einen hohen Bedarf an Glukokortikoiden hatten.6 In einer weiteren Arbeit konnte gezeigt werden, dass SLIT auch das Exazerbationsrisiko bei Asthma reduziert. Dies traf, so Virchow, nicht nur bei Monosensibilisierung gegen Milben zu. Patient:innen mit mehrfacher Sensibilisierung profitierten in gleichem Maße wie die reinen Milbenallergiker:innen.7 Man könne also davon ausgehen, dass es zu einem grundlegenden Eingriff in die Mechanismen der Allergie kommt, der eine vom konkreten Allergen unabhängige Wirkung entfaltet.

Dass das individuelle Mikrobiom bei der Entstehung von Allergien eine Rolle spielt, gilt als sicher. Ob Interventionen beispielsweise mit Probiotika oder Präbiotika sinnvoll sind, ist hingegen für allergische Erkrankungen der Atemwege nicht geklärt, so Virchow.

Quelle:

„Are all allergies the same?“, Vortrag von Prof. Dr. J. Christian Virchow, Deutschland, im Rahmen der ERS Satellites am 4.3.2025

Literatur:

1 Rauer D et al.: Allergy 2021; 76(6): 1718-30 2 Soh WT et al.: Allergy 2023; 78(5): 1148-68 3 Walsemann T et al.: Allergy 2023; 78(3): 731-42 4 Sporik R et al.: N Engl J Med 1990; 323(8): 502-7 5 Alviani C et al.: J Allergy Clin Immunol 2020; 145(6): 1711-3 6 Mosbech H et al.: J Allergy Clin Immunol 2014; 134(3): 568-75.e7 7 Virchow JC et al.: JAMA 2016; 315(16): 1715-25

Das könnte Sie auch interessieren:

Asthma und der zirkadiane Rhythmus

Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...

Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?

Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...