©

Getty Images/iStockphoto

Etablierte Verfahren und neue Trends in der Kreuzbandersatzplastik

Jatros

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Gerwin Bernhardt, MBA

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Graz

Autor:

Assoz. Prof. PD DDr. Patrick Sadoghi, PhD, MBA

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Gerald Gruber, MBA

E-Mail: gerald.gruber@medunigraz.at

30

Min. Lesezeit

20.09.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Techniken der Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands (VKB) sind einem ständigen Wandel ausgesetzt. Nicht alle Trends können sich als Meilensteine etablieren. Insgesamt zeigen rezente Metaanalysen wenige Differenzen zwischen etablierten OP-Verfahren und Techniken. Die arthroskopische Rekonstruktion mit der anteromedialen Portaltechnik mittels Autograft gilt als Goldstandard und führt in einem hohen Prozentsatz zum Erfolg. Die Langzeitergebnisse direkter Nahtversuche des VKB, in welcher Technik auch immer, bleiben abzuwarten. Evidenzbasierte Empfehlungen können in diesem Zusammenhang derzeit nicht ausgesprochen werden. Eine individualisierte Wahl des Transplantates und der Fixationstechnik sollte angestrebt werden, um einerseits die Ergebnisse und andererseits die „Return to sports“-Rate zu verbessern.</p>

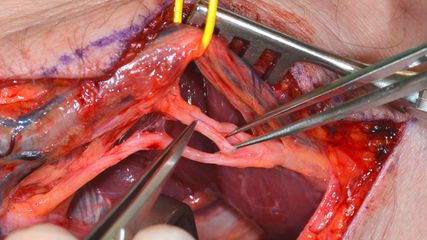

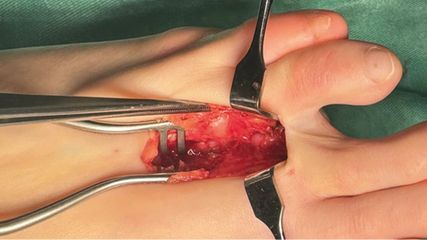

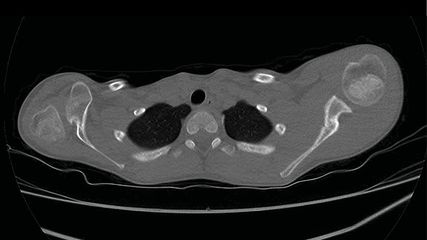

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Bei sportlich aktiven Patienten, hohem Leistungsanspruch, Instabilitätsgefühl bzw. Versagen der konservativen Therapie soll eine Kreuzbandrekonstruktion angestrebt werden.</li> <li>Die möglichst anatomische Rekonstruktion in anteromedialer Portaltechnik kann als Goldstandard angesehen werden.</li> <li>Die Verwendung eines Autografts, vornehmlich von Hamstringsehnen, Patella- oder Quadrizepssehnen, ist als Goldstandard etabliert.</li> <li>Allografts scheinen sich als Rekonstruktionsoption bei Patienten über 30 Jahre und in der Revisionssituation bewährt zu haben.</li> <li>Die verschiedenen Fixierungstechniken scheinen gleichwertig und unterliegen der Präferenz des Chirurgen.</li> <li>Direkte Nahttechniken sind Trendoptionen, wobei Langzeitdaten abgewartet werden müssen, um evidenzbasierte Empfehlungen aussprechen zu können.</li> </ul> </div> <h2>Epidemiologie und Entwicklung</h2> <p>Die VKB-Ruptur ist eine der häufigsten schweren Knieverletzungen. Das VKB ist zumindest zehnmal häufiger von einer Ruptur betroffen als das hintere. Die Inzidenz an akuten Rupturen wird mit ca. 1 pro 10 000 angegeben, wobei Frauen etwa viermal so häufig Rupturen erleiden. Die konservative Therapie der VKB-Ruptur ist bei kompensierter Instabilität, bei Teilrupturen, bei Nichtvorliegen von Begleitverletzungen an Meniskus, Knorpel oder weiteren Bändern und niedrigem Aktivitätsniveau bzw. sportlichem Anspruch möglich. Der Großteil der vor allem jüngeren sportlich aktiven Patienten benötigt eine Rekonstruktion des VKB, einerseits zur Wiederherstellung der Kniegelenksstabilität und andererseits zur Vermeidung von Folgeschäden.<br />Jährlich finden in Österreich an die 10 000 arthroskopische Eingriffe an einem oder beiden Kreuzbändern statt. Mit stetig steigender Lebenserwartung und sportlichem Aktivitätsanspruch bis ins höhere Lebensalter ist davon auszugehen, dass zukünftig die Zahl an Kreuzbandrekonstruktionen ansteigen wird. Außerdem liegen Sportarten mit einem Risiko für Kreuzbandrupturen im Trend. Diese Zunahme an Verletzungen und der Versorgungsnotwendigkeit spiegelt sich auch in einem kontinuierlich wachsenden wissenschaftlichen Interesse an der Thematik wider. In den letzten Jahren stieg die Anzahl der Publikationen zum Thema Kreuzbandersatz deutlich an (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1805_Weblinks_s28_1.jpg" alt="" width="1463" height="909" /><br />Ziel jeder rekonstruktiven VKB-Operation bleibt die möglichst anatomische und funktionelle Wiederherstellung des Kreuzbandes und damit der Gelenkkinematik bei größtmöglichem Patientenkomfort. Nach heutigem Literaturstand erreichen jedoch bis zu 50 % der Sportler nach operativer Rekonstruktion des VKB das ursprüngliche sportliche Aktivitätslevel nicht wieder. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig und reichen von Störgefühlen im Kniegelenk über Kinesiophobie bis zu subjektiv empfundener nicht objektivierbarer Restinstabilität. Damit sind Sportorthopäden und Sporttraumatologen aufgefordert, weiter nach der idealen Operationsmethode für die VKB-Ruptur zu forschen.<br />Die Versorgungstechniken nach VKB-Ruptur unterliegen einer stetigen Weiterentwicklung. Verschiedene Verfahren wurden mit zum Teil vergleichbar guten bis sehr guten Ergebnissen beschrieben. Vor allem in den letzten 20 Jahren brachten technische Weiterentwicklungen, nicht zuletzt auch aufgrund von Verbesserungen der arthroskopischen Techniken einschließlich hochauflösender HD-Bildtechnik, große Fortschritte. Nicht alle Trends konnten sich in der Vergangenheit durchsetzen. Meilensteine in der Geschichte des VKB und von dessen Chirurgie sind in Tabelle 1 aufgelistet.<br />Dieser Übersichtsartikel soll einerseits etablierte Verfahren beschreiben, andererseits auch derzeitige Trends aufzeigen. Nach Möglichkeit wurden dafür rezente systematische Reviews und Metaanalysen gesichtet (Tab. 2).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1805_Weblinks_s28_2.jpg" alt="" width="1417" height="2553" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1805_Weblinks_s28_3.jpg" alt="" /></p> <h2>Etablierte Verfahren und Trends</h2> <p>Bei der Analyse verschiedener OP-Verfahren scheint es sinnvoll zu sein, allgemeine OP-Techniken, Transplantatwahl und Fixierungs- bzw. Verankerungstechniken isoliert zu betrachten.</p> <p><strong>OP-Technik</strong></p> <p>Zu den etablierten Verfahren gehört die anteromediale femorale Bohrtechnik, die aufgrund der besseren anatomischen Rekonstruktionsmöglichkeit zunehmend transtibiale Verfahren abgelöst hat. Diese Technik kann derzeit als Goldstandard bezeichnet werden. <br />In den letzten Jahren wird zudem die „All inside“-Technik zunehmend verwendet, mit dem großen Vorteil, kürzere Transplantate verwenden zu können und somit mit einer Einzelsehnenentnahme das Auslangen zu finden (Abb. 2). Zudem hat diese Technik den Vorteil, die Wachstumsplatte bei Kindern und Jugendlichen nicht zu stören.</p> <p><strong>Transplantatwahl und Bündeltechnik</strong></p> <p>Hinsichtlich der Transplantatwahl bei Autografts herrscht noch keine Einigkeit, obgleich vermehrt Hamstringsehnen statt Patellasehnen oder Quadrizepssehnen Verwendung finden. Insgesamt kann die Verwendung der genannten Autografts als Goldstandard angesehen werden. Neben den spezifischen Vor- und Nachteilen erreichen alle Transplantate vergleichbar gute stabile Ergebnisse in der Fachliteratur. Allen gemein ist jedoch eine gewisse Sehnenentnahmemorbidität, die nur durch Verwendung von synthetischen Materialien oder Allografts vermieden werden kann. Während bei synthetischen Materialien bislang hohe Revisionszahlen beschrieben sind und somit die idealen Materialien noch nicht gefunden zu sein scheinen, zeigen zahlreiche Studien keine Unterschiede hinsichtlich der Verwendung von Autografts versus Allografts, vor allem bei Patienten jenseits des 30. Lebensjahres, die keine professionellen Sportler sind. In der vergangenen Dekade zeichnete sich ein Trend für die Verwendung von Allografts ab. Der jahrzehntelange Einsatz in den USA und Großbritannien sowie vergleichende Studien haben gezeigt, dass es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Outcome zwischen Allo- und Autografts im Langzeitverlauf gibt. Die nunmehr einfache Bestellmöglichkeit und die scheinbar gute Verfügbarkeit lassen nun auch den Allograftgebrauch in Österreich steigen. Art, Durchmesser und Länge der Transplantate sind bekannt und können individuell angepasst werden. Sorgen wegen Transplantatabstoßung, überschießender Immunantwort oder Übertragung von Infektionen scheinen bei ordnungsgemäßer Prozessierung der Spendersehnen angesichts der rezenten Fachliteratur und basierend auf eigenen Erfahrungswerten unbegründet. Gerade im komplizierten Revisionsfall (nach vorangegangenen mehrfachen Transplantatrerupturen) überzeugen die Argumente pro Allograft, zumal im Falle eines großen knöchernen Defekts dieser auch mit Allograft und Knochenblock aufgefüllt und somit der Eingriff einzeitig durchgeführt werden kann. <br />Empfohlen wird, bei sehr jungen hochaktiven Sportlern zur Primärrekonstruktion des VKB körpereigene Sehnen zu verwenden, da in dieser Patientengruppe höhere Rerupturraten für die Allografts nachgewiesen werden konnten. Diese Erkenntnis bestätigte sich in einer rezenten Arbeit, in der die Revisionszahlen bei der Verwendung von Allografts bei unter 25-jährigen Sportlern signifikant höher waren als bei Autografts. In einer aktuellen Metaanalyse wird zusätzlich zwischen Allografts mit und ohne Bestrahlung zu Sterilisationszwecken unterschieden. Es zeigten sich signifikant schlechtere Ergebnisse für hoch dosiert bestrahlte Allografts, wobei nicht bestrahlte Allografts gleich gut wie Autografts abschnitten. <br />Einen weiteren Diskussionspunkt stellt die Frage der Bündeltechnik dar. In einer Metaanalyse von 2014 konnten minimale Vorteile der „Double bundle“-Technik im Vergleich zur „Single bundle“-Technik hinsichtlich Rotationsstabilität gefunden werden, leider ohne Verbesserung der subjektiven Ergebnisse. Diesem vermeintlichen Vorteil stehen negativ die Entnahmemorbidität zweier Sehnen, die höhere Komplikationsrate und höhere Kosten gegenüber, weshalb die „Double bundle“-Versorgung immer seltener Verwendung findet. Eine neue in diesem Jahr erschienene Metaanalyse konnte zudem keine Unterschiede zwischen den beiden Techniken bei einer Mindestverlaufsbeobachtung von 5 Jahren aufzeigen. <br />Eventuell könnte die Verwendung von flachen Transplantaten die anatomische Rekonstruktion des VKB verbessern, wie aktuelle Studien beschreiben. Langzeitergebnisse bleiben hier noch abzuwarten.</p> <p><strong>Transplantatfixierung, Nahttechniken und biologische Augmentation</strong></p> <p>Hinsichtlich Transplantatfixierung erleben etablierte Systeme, wie beispielsweise Schrauben, Buttons und Pins, eine stetige Weiterentwicklung, bislang jedoch ohne signifikante Vorteile für ein spezielles Verankerungssystem. Eine Cochrane-Analyse von 2016 zeigt zum Beispiel, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen bioresorbierbaren Schrauben und Metallschrauben hinsichtlich Outcome nach VKB-Rekonstruktion gibt. Ein weiteres Beispiel, die femorale Fixierung betreffend, zeigt ebenso keine Unterschiede zwischen der Verwendung des Rigidfix®-Cross-Pin-Systems und der Verwendung von Endobuttons. <br />Hinsichtlich der Rupturform scheint es gesichert, dass sowohl bei kompletten als auch inkompletten Rupturen der Stumpfrest sowie stehen gebliebene Bandzügel nach Möglichkeit erhalten bleiben sollen (sog. „Remnant preservation“-Technik). Dies kann zwar Erschwernisse während der Rekonstruktion mit sich bringen, soll aber Vorteile in der Einheilung, Revaskularisation und Propriozeption bringen. <br />In diesem Zusammenhang erfahren auch Verfahren zum Banderhalt mit verschiedenen Nahttechniken eine gewisse Renaissance. In den 1980er-Jahren wurden Nahtversuche wegen sehr hoher Rerupturraten verlassen. Neue Techniken, wie beispielsweise die intraligamentäre dynamische Stabilisierung, scheinen kurz- und mittelfristig bessere Ergebnisse zu liefern. Bei dieser Technik wird das VKB mit einer Faden-Feder-Technik intern geschient. Dadurch sollen sich die Kreuzbandstümpfe in jeder Bewegung aneinanderschmiegen und somit eine Heilung erzielen. Ob sich dieser Trend durchsetzen wird können, bleibt abzuwarten. Die ersten kurzfristigen Ergebnisse zeigten vergleichbare Ergebnisse gegenüber anderen Techniken. Allerdings fand sich im 5-Jahres-Verlauf eine 20 % ige Rerupturrate. Prinzipiell kann das System belassen werden, bei Wunsch des Patienten nach Entfernung oder Revisionsnotwendigkeit wird jedoch ein Zweiteingriff notwendig. Eigene Erfahrungen zeigen komplizierte Revisionssituationen im Falle des Versagens der Primärrekonstruktion bei relativ großen tibialen Knochenverlusten nach Implantatentfernung. <br />Eine andere neue Technik ist die Methode des sog. „bridge-enhanced anterior cruciate ligament repair“ (BEAR), die im Vergleich zu Patienten mit Hamstring-Autograft keine signifikanten Unterschiede im Outcome, jedoch verbesserte Ergebnisse 3 Monate postoperativ hinsichtlich Hamstring-Kraft im Vergleich zur gesunden Seite ergaben. Hier wird die sog. BEAR-Matrix (extrazelluläre Matrixproteine, vor allem Kollagen aus dem Rind) mit körpereigenem Blut aufgeweicht und mit Ethibond- und Vicryl-Nähten zwischen die Kreuzbandstümpfe eingenäht. Eine andere Möglichkeit stellt das „internal bracing“ mit zugfesten nicht resorbierbaren Tapes dar, welche isoliert als Nahtverstärkung oder aber auch im Zuge einer Allograft- oder Autograftrekonstruktion zusätzlich in das neue Band miteingeflochten werden können. <br />Nachteile aller primär kreuzbanderhaltenden Techniken sind das vorgegebene kurze Zeitfenster zwischen Trauma und Operation und die beschränkte Anwendbarkeit auf ganz proximale Rupturformen. <br />Diverse biologische Augmentationstechniken zur Verbesserung der körpereigenen limitierten Heilungskapazität, insbesondere die Anwendung autologer plättchenreicher Konzentrate („platelet rich plasma“, PRP), erlebten in der vergangenen Dekade einen Boom. Eine Cochrane-Analyse, die sich mit dem Thema PRP und muskuloskelettalen Verletzungen beschäftigte, ergab jedoch keine Empfehlung für die Verwendung bei VKB-Ruptur.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...