Die Trauma-TLIF-Technik zur Rekonstruktion der vorderen Säule bei thorakolumbalen Frakturen

Jatros

Autor:

Prim. Dr. Anton Kathrein

Krankenhaus St. Vinzenz, Zams<br> E-Mail: anton.kathrein@krankenhaus-zams.at

30

Min. Lesezeit

07.07.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Für die dauerhafte Wiederherstellung der individuellen anatomischen Wirbelsäulenachse nach Wirbelkörperbrüchen ist unter anderem die Rekonstruktion der vorderen Säule entscheidend. Besonders bei instabilen Berstungsbrüchen kommt es ohne eine tragfähige ventrale Abstützung unter zyklischer Belastung oft zu einem deutlichen Höhenverlust und damit zur Ausbildung einer posttraumatischen segmentalen kyphotischen Fehlstellung. Über einen speziellen posterolateralen transforaminalen Zugangsweg kann die vordere Säule auch von dorsal erreicht werden, eine eventuell notwendige Dekompression des Spinalkanals kann erfolgen, geschädigte Bandscheibenanteile können entfernt und mit autologen oder homologen Beckenspänen kann eine Defektrekonstruktion erzielt werden.</p>

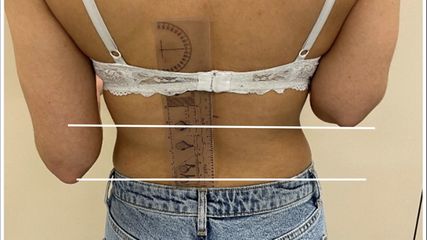

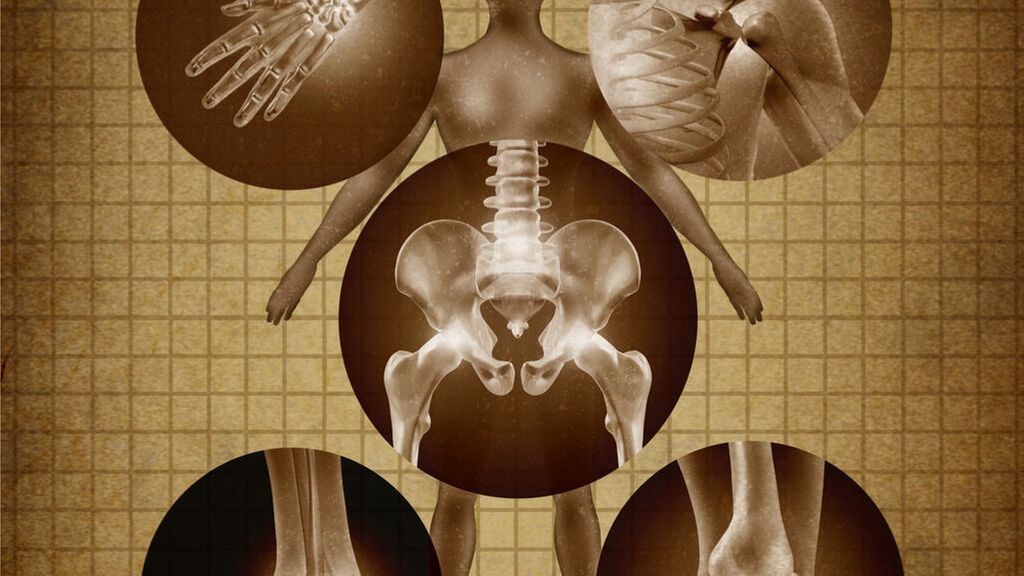

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Die beschriebene OP-Methode vereinigt die Vorteile der dorsalen Stabilisierung mit den Vorteilen von strukturierten, tragfähigen autologen ventralen Transplantaten. Der Eingriff erfolgt aber einzeitig und nur von dorsal.</li> <li>Allfällig vorhandene Fragmente können aus dem Wirbelkanal entfernt und damit Rückenmark oder Cauda sehr effektiv dekomprimiert werden.</li> <li>Bezüglich des Korrekturpotenzials, aber auch der nur geringen durchschnittlichen Korrekturverluste ist die Methode als gleichwertig mit dorsoventralen Korrektureingriffen einzustufen, wobei aber die Operationszeiten kürzer und die allgemeinen Komplikationen geringer sind.<sup>8, 19, 30</sup></li> <li>Die Rate ventrodorsaler Fusionen ist mit ca. 90 % als sehr hoch zu bewerten.</li> <li>Die Methode kann sowohl beim akuten Notfall als auch bei elektiven Stellungskorrekturen angewendet werden und ist als eine wertvolle Alternative zu aufwendigen dorsoventralen Eingriffen zu sehen.</li> </ul> </div> <p>Bei hoch instabilen Wirbelsäulenverletzungen an der thorakolumbalen Wirbelsäule (Th10–L5) ist die Notwendigkeit der chirurgischen Stabilisierung allgemein anerkannt.<sup>1–8</sup> Entsprechend der AO-Klassifikation nach Magerl et al handelt es sich dabei um Typ-B- und Typ-C-Verletzungen.<sup>9</sup> Die Behandlung von reinen Wirbelkörperfrakturen (Typ-A-Verletzungen) wird allerdings nach wie vor sehr gegensätzlich gesehen. Die Indikation zur operativen Versorgung wird üblicherweise aufgrund der primären neurologischen Störung bei Spinalkanalstenose und vor allem der posttraumatischen segmentalen Kyphose, definiert durch das Ausmaß der Wirbelkörperkompression, gestellt.<sup>10</sup><br /> Die chirurgischen Behandlungstechniken reichen von einer alleinigen transpedikulären Wirbelkörperaugmentation mit Knochenzement, welche vor allem bei älteren Patienten mit osteoporotischen Knochenverhältnissen infrage kommt, über die rein dorsale oder ventrale Stabilisierung bis hin zu dorsoventralen Stellungskorrekturen von 360°.<sup>11–16</sup> Bei Letzterem kommen nicht selten sogar Wirbelkörperersatzimplantate aus Fremdmaterialien zur Anwendung.<sup>17–20</sup> Das Ziel aller Behandlungsoptionen ist die Wiederherstellung der ursprünglichen statischen, dynamischen und protektiven Funktionen des verletzten Wirbelsäulenabschnittes.<sup>21, 22</sup> Eine möglichst kurzstreckige Stabilisierung und eine solide knöcherne Segmentfusion gelten als erklärtes Behandlungsziel. Dies sollte bei möglichst geringer Weichteilschädigung und geringstmöglichem Komplikationsrisiko geschehen. Eine sofortige Mobilisierbarkeit, am besten ohne zusätzliche äußere Stützorthesen, ist für die weiterführende Rehabilitation und zur Vermeidung von Immobilisationsschäden von großem Vorteil.<br /> Bereits Whitesides hat darauf hingewiesen, dass rein dorsale Stabilisierungen häufig mit einem deutlichen Korrekturverlust einhergehen, und hat daher die Abstützung der ventralen Säule mit Rippen-, Fibula- oder trikortikalen Beckenspänen empfohlen.<sup>23</sup> Kaneda konnte zeigen, dass auch über einen alleinigen vorderen Zugang eine Dekompression des Spinalkanals, ein Defektaufbau mit Knochen, eine ventrale Verplattung und ventrale Segmentfusion in einem hohen Prozentsatz erreicht werden können, wenngleich die Korrekturmöglichkeiten von ventral nur sehr bescheiden waren.<sup>14</sup> Biomechanische Studien unter Laborbedingungen haben gezeigt, dass bei einer ventralen Knochenspan- oder Cage-Abstützung die Primärstabilität im Vergleich zur rein dorsalen transpedikulären Instrumentation wesentlich höher ist.<sup>4, 24</sup> Die höchste Stabilität bei geringstem Korrekturverlust kann erwartungsgemäß durch eine dorsoventrale Stabilisierung erzielt werden. Diese Operationen können ein- oder zweizeitig erfolgen und sind damit operationstechnisch entsprechend aufwendig. Ein klinischer Vorteil einer derartigen Maximalversorgung konnte allerdings bislang noch nicht bewiesen werden.<sup>3, 4, 25</sup><br /> Dass die ventrale Säule auch von dorsal zu erreichen ist und Wirbelkörperdefekte so versorgt werden können, konnte Daniaux mit der transpedikulären intrakorporellen, später auch mit der interkorporellen Spongiosaplastik zeigen. Dabei wird ein winkelstabil abstützendes Implantat dorsal verwendet und über den transpedikulären Zugangsweg minimal invasiv der intervertebrale Bandscheibenraum mit geeigneten Instrumenten partiell ausgeräumt. Über denselben Zugangsweg werden zerkleinerte kortikospongiöse Transplantate im Defekt verdichtet, um eine interkorporelle Fusion zu erreichen. Bei der Versorgung von Hinterwandausbrüchen und einer posttraumatischen Kanalstenose wurde allerdings von Dariaux bereits vorwiegend der parapedikuläre Weg gewählt und über das interlaminäre Fenster nicht nur das HW-Fragment, sondern auch der Wirbelkörper und der Bandscheibenraum erreicht und adressiert. Die Trauma-TLIF/PLIF-Technik wurde daraus als standardisiertes OP-Verfahren weiterentwickelt.<br /> Der transforaminelle ein- oder beidseitige Zugang zur Bandscheibe ist seit Langem beschrieben und fand bislang vorwiegend bei verschiedensten degenerativen und entzündlichen Wirbelsäulenpathologien Anwendung.<sup>26, 27</sup> Die dargestellte Trauma-PLIF/TLIF-Technik ermöglicht nun auch bei den allermeisten operationsbedürftigen Frakturen eine 360°-Segmentfusion über den alleinigen dorsalen Zugang. Die Wirbelkörperhöhenminderung sollte dabei allerdings 50 % nicht überschreiten. Berstungs-Spaltfrakturen (A3.2) stellen hingegen üblicherweise keine Einschränkung dar.<br /> Diese Technik erlaubt in einem Eingriff die bestmögliche instrumentelle Stellungskorrektur und dorsale Fixation sowie eine tragfähige, sofort belastbare Rekonstruktion der vorderen Säule. In Hinblick auf Korrekturpotenzial, Ausmaß der Spinalkanaldekompression, Korrekturverlust, Fusionsrate, aber vor allem auch hinsichtlich des klinischen Outcomes hat sich diese Methode den dorsoventralen OP-Methoden als ebenbürtig erwiesen.<sup>24, 28, 29</sup></p> <h2>Indikation</h2> <p>Alle inkompletten, kranialen oder kaudalen Wirbelkörperberstungsfrakturen, mit oder ohne Hinterwandbeteiligung, mit oder ohne dorsale knöcherne oder ligamentäre Zusatzverletzung (Typ-A-, -B- und C-Verletzungen). Wirbelkörperhöhenminderung bis 50 % .</p> <h2>Logistik, Lagerung und OP-Verlauf</h2> <p>Bei allen Stabilisierungsoperationen von Wirbelfrakturen ist es vorteilhaft, eine Reposition durch Längszug und Lordosierung noch präoperativ am OP-Tisch durchzuführen. Die lordotische Bauchlagerung auf einem Wirbelsäulenpolster vermindert den venösen Rückstau aus dem Abdomen und somit auch den intraoperativen Blutverlust. Die Zugänglichkeit der Region mit Röntgenbildverstärker in ap. und seitlichem Strahlengang muss gegeben und überprüft sein. Als erster Schritt erfolgt die Entnahme von mehreren kortikospongiösen, monokortikalen Knochenspänen aus dem hinteren Beckenkamm. Die Spanentnahme erfolgt subperiostal, submuskulär an der Außenfläche des Os ileum unter Erhaltung der Integrität der Crista iliaca (Breitner). Daraufhin erfolgen der dorsale, paraspinale Standardzugang und das Einbringen monoaxialer Pedikelschrauben in den kranial und kaudal gelegenen Wirbel.<br /> Der Zugang nach ventral erfolgt vorteilhafterweise auf jener Seite, auf welcher der Wirbelkörper stärker destruiert ist, was zumeist auch mit einem allfälligen Hinterwandfragment korreliert. Nach Resektion des inter- und supraspinalen Bandes und der beiderseitigen Gelenkkapseln sowie Entknorpelung der Wirbelgelenke wird das Segment mit einem Osteotomiespreizer interspinös aufgedehnt. Nach Resektion des Lig. flavum erfolgt die einseitige Resektion des unteren Gelenkfortsatzes und sodann die Resektion des oberen Gelenkfortsatzes des Frakturwirbels. Nach Resektion der ventralen Gelenkkapsel ist ein freier Zugang zu den abgehenden Spinalnerven, dem Hinterwandfragment und dem Bandscheibenring gegeben (Abb. 1).<br /> Nach Resektion des zugänglichen Bandscheibenringes können der Nukleus und die Endplatten erreicht und partiell entfernt werden. Zumeist erst dann ist das Hinterwandfragment so weit gelöst und mobil, dass es in den Defekt nach ventral hin mobilisiert und entfernt oder stabil impaktiert werden kann. Der intervertebrale Defekt wird abschließend mit geeigneten kortikospongiösen Knochenspänen aufgefüllt (Abb. 2, 3). Nach Abnahme des interspinösen Spreizers verklemmen sich die Späne unverrückbar und durch zusätzliche dorsale Verkürzung kann eine gewünschte Lordosierung des Segments erreicht werden. Der Spinalkanal wird abschließend kontrolliert und es erfolgt die interlaminäre und interspinale Transplantatanlagerung.</p> <h2>Ergebnisse</h2> <p>Schmid et al<sup>24, 28, 29</sup> konnten bei 100 konsekutiven Patienten und einer Nachuntersuchungsquote von 82 % nach einem durchschnittlichen Beobachtungszeitraum von 15,5 Monaten einen Korrekturverlust von nur durchschnittlich 3,3° messen. In 89 % konnte eine interkorporelle knöcherne Fusion nachgewiesen werden. Nur bei einem Patienten blieb sowohl die ventrale als auch dorsale Fusion aus. Mit einer bisegmentalen Stabilisierung konnten eine bessere Korrektur und auch ein geringerer Korrekturverlust erzielt werden. Planimetrische Untersuchungen zeigten, dass die Rate der präoperativen Spinalkanalstenosen von durchschnittlich 38 % präoperativ auf 8 % postoperativ gesenkt werden konnte.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Dickman CA et al: Spine 1994; 19: S2266-S2273<br /><strong>2</strong> Gertzbein SD: Spine 1992; 17: 528-40<br /><strong>3</strong> Reinhold M et al: Unfallchirurg 2008; 112(1): 33-42, 44-5 <br /><strong>4</strong> Reinhold M et al: Unfallchirurg 2009; 112(2): 149-67 <br /><strong>5</strong> Resch H et al: Unfallchirurg 2000; 103: 281-88 <br /><strong>6</strong> Shen WJ et al: Spine 2001; 26: 1038-45<br /><strong>7</strong> Vaccaro AR et al: J Spinal Disord Tech 2006; 19: 1-10 <br /><strong>8</strong> Verlaan JJ et al: Spine 2004; 29: 803-14 <br /><strong>9</strong> Magerl F et al: Eur Spine J 1994; 3: 184-201<br /><strong>10</strong> McCormack T et al: Spine (Phila Pa 1976) 1994; 19: 1741-44 <br /><strong>11</strong> Daniaux H: Unfallchirurg 1986; 89(5): 197-213<br /><strong>12</strong> Daniaux H et al: Spine 1991; 16: S125-S133<br /><strong>13</strong> Haas N et al: Spine 1991; 16: S100-S111<br /><strong>14</strong> Kaneda K et al: J Bone Joint Surg Am 1997; 79: 69-83<br /><strong>15</strong> Knop C et al: Eur Spine J 2009;18: 949-63<br /><strong>16</strong> Leferink VJ et al: Eur Spine J 2001; 10: 517-23<br /><strong>17</strong> Knop C, Blauth M: Unfallchirurg 2003; 106: 259-61<br /><strong>18</strong> Knop C et al: Eur Spine J 2000; 9: 472-85<br /><strong>19</strong> Lange U et al: Unfallchirurg 2006; 109: 733-42<br /><strong>20</strong> Reinhold M et al: Arch Orthop Trauma Surg 2009; 129: 359-62<br /><strong>21</strong> Panjabi MM et al: Spine 1995; 20: 1122-7<br /><strong>22</strong> Panjabi MM et al: Spine 1994; 19: 578-85<br /><strong>23</strong> Whitesides TE: Clin Orthop Relat Res 1977; 128: 78-92 <br /><strong>24</strong> Schmid R et al: Injury 2012; 43(4): 475-9<br /><strong>25</strong> Knop C et al: Unfallchirurg 2001; 104: 583-600 <br /><strong>26</strong> Cloward RB et al: Surgery 1952; 32: 852-7<br /><strong>27</strong> Harms JG, Jeszensky D: Oper Orthop Traumatol 1998; 10: 90-102<br /><strong>28</strong> Schmid R et al: Eur Spine J 2011; 20(3): 395-402<br /><strong>29</strong> Schmid R et al: Eur Spine J 2010; 19(7): 1079-86 <br /><strong>30</strong> Knop C et al: Eur Spine J 2002; 11: 214-26</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Oberarmverlängerung bei kongenitalen und posttraumatischen Verkürzungen

Intramedulläre motorisierte Teleskopnägel haben die Verlängerung des Oberarms revolutioniert. Sie ermöglichen eine kontrollierte Elongation mit weniger Komplikationen und höherem ...

3D-Korrekturen an der oberen Extremität

Die technische Entwicklung der letzten Jahre ermöglicht es mittlerweile, komplexe knöcherne Deformitäten realitätsgetreu mit dreidimensionaler Planung darzustellen. So können nicht nur ...

Malunion nach distalen Speichenfrakturen

Als distale Radiusmalunion bezeichnet man eine in Fehlstellung konsolidierte distale Radiusfraktur. Je nach Ausprägung und funktionellem Patient:innenanspruch/-alter können diese von ...