©

Getty Images/iStockphoto

Die Radiofrequenztherapie beim Kreuzschmerzpatienten

Jatros

Autor:

Dr. Peter Machacek

Abteilung für konservative Orthopädie, Orthopädisches Spital Speising, Wieny<br> E-Mail: peter.machacek@oss.at

30

Min. Lesezeit

15.09.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Bei der Behandlung des Kreuzschmerzes bekommt die Radiofrequenztherapie einen immer höheren Stellenwert. Die Effektivität dieser Methode steht und fällt jedoch mit der Indikationsstellung. Es ist daher unerlässlich, vor jeder Intervention eine Lege-artis-Testung mit engmaschiger Erhebung des Schmerzverlaufes durchzuführen.</p>

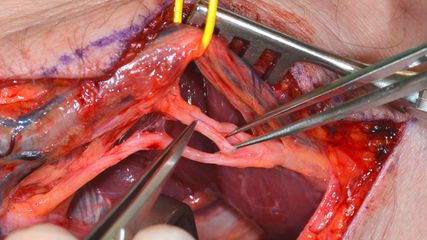

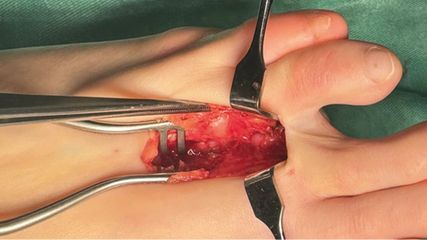

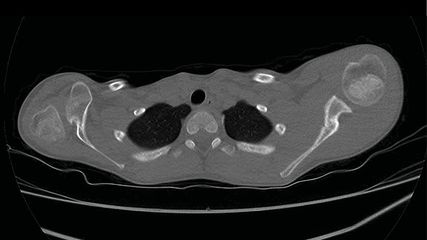

<hr />

<p class="article-content"><p>Das Kreuz mit dem Kreuz – ich erspare Ihnen die Zahlen, mit denen schon ausführlich Frühpensionen, Krankenstände, Seitensprünge, Privatkonkurse und Urlaubsstornos beschrieben wurden, die eindeutig auf Kreuzschmerzen zurückzuführen sind. Mittlerweile sind Ärzte, die sich täglich mit dem „low back pain“ beschäftigen – ähnlich wie der österreichische Fußballteamchef – mit Millionen von Co-Trainern bzw. Kreuzschmerzspezialisten konfrontiert, Dr. Google sei Dank. Die Vielzahl der Therapieoptionen lässt außer Acht, dass die Ursache für Kreuzschmerzen in den meisten Fällen einen gemeinsamen Nenner hat. Ich spiele auf den natürlichen Feind des zivilisierten, trägen und meist sitzenden Arbeitnehmers an: die Bewegung. Das soll nicht heißen, dass regelmäßige AMS-Besucher diesbezüglich bessere Karten hätten. Eher im Gegenteil, wenn man die Yellow Flags berücksichtigt. Bewegung und Aktivität können also die Grundlage für eine erfolgreiche Kreuzschmerztherapie sein. Die Aufgabe des Arztes ist es, diese Bewegungstherapie und forcierte Aktivität einerseits zu ermöglichen und andererseits in der an den Patienten angepassten Form anzubieten. Die Radiofrequenztherapie kann bei richtiger Indikationsstellung ein Weg sein, um dem Patienten durch Schmerzreduktion eben diese Aktivität zu ermöglichen. Ich wiederhole es noch einmal, um jedes Missverständnis zu vermeiden: Die Radiofrequenztherapie ist als Grundlage für eine Aktivierung des Patienten zu sehen – und nicht als Allheilmittel und Garant für Schmerzlosigkeit, wie es unseriöserweise von manchen Kolleginnen und Kollegen versprochen wird.</p> <h2>Radiofrequenz</h2> <p>Die Radiofrequenztherapie, über die ich berichte, umfasst die Thermokoagulation von sensiblen Nerven an der Wirbelsäule. Es handelt sich um eine kontinuierlich angewandte Hochfrequenztechnik, die ein starkes elektrisches und schwaches magnetisches Feld aufbaut, wodurch eine Temperaturerhöhung induziert wird. Die Denervierung erfolgt bei ca. 80° und wird pro Nerv für 90 bis 150 Sekunden durchgeführt. Glaubt man der Literatur, so ist ein großer Teil der vermeintlich unspezifischen Kreuzschmerzen auf schmerzhafte Facetten- und Iliosakralgelenke sowie Rupturen der Anulusfasern von Bandscheiben zurückzuführen.</p> <h2>Das Facettensyndrom</h2> <p>Facettengelenke haben eine vergleichsweise hohe Dichte an Nozizeptoren, die vor allem die Kapsel versorgen. Dementsprechend können Überlastungen sowie Fehlbelastungen vor allem in Kombination mit muskulärer Insuffizienz Schmerzen verursachen. Das Facettensyndrom hat bei der Behandlung von Kreuzschmerzen einen immer höheren Stellenwert, was in den klassischen konservativen Maßnahmen (Physiotherapie und physikalische Medizin, manuelle Medizin, therapeutische Lokalanästhesie, medikamentöse Schmerztherapie) seinen Niederschlag findet.<br /> Wie schon eingangs erwähnt, stehen die Bewegungstherapie und Aktivierung des Patienten im Vordergrund. Sollten diese jedoch schmerzbedingt nicht im ausreichenden Maß möglich sein, besteht die Indikation zur Testung der Facettengelenke. Hierzu kann eine kleine Auffrischung des Wissens zur Neuroanatomie nicht schaden: Die Kapsel eines Facettengelenkes wird von zwei sensiblen Ästen innerviert (den Rami mediales, welche von den Rami dorsales abgehen): einerseits vom Ramus medialis der kranialen Etage und andererseits vom R. medialis aus der „eigenen“ Etage. So wird zum Beispiel das Facettengelenk L4/5 vom R. medialis L3 (von kranial) und vom R. medialis L4 (aus der „eigenen“ Etage) versorgt. Möchte ich nun wissen, ob das Facettengelenk L4/5 als Schmerzgenerator infrage kommt, muss ich die Rr. mediales L3 & L4 blockieren, sprich mit einer geringen Menge Lokalanästhetikum röntgengezielt umspülen (Abb. 1). Hinsichtlich der Zuverlässigkeit dieser Testmethode herrscht Uneinigkeit in der Literaturszene. Tatsache ist, dass die sehr aufwendige Durchführung mit zwei unterschiedlich lang wirksamen Anästhetika und einem Placebo zwar die besten Resultate zeigt, aber trotzdem noch eine relativ hohe Zahl an falsch positiven Ergebnissen bringen kann (Falco 2009, Manchikanti 2010). Umso wichtiger sind daher eine „saubere“ Testung und engmaschige Dokumentation der Schmerzreduktion. Je nach Autor solle die VAS-Abnahme nach R.-medialis-Blockade zwischen 50 und 80 % betragen, um ein entsprechend positives Outcome der Denervierung erwarten zu können. Am häufigsten erfolgt die Radiofrequenztherapie der Rr. mediales L3 bis L5 (korrekt wäre R. dorsalis L5), d.h. der Facettengelenke L4/5 und L5/S1. Die Intervention erfolgt in Lokalanästhesie und kann tagesklinisch durchgeführt werden. Die Sonden werden unter Bildwandler positioniert (Abb. 2). Vor der Denervierung erfolgt noch eine sensible und motorische Testung mit 50Hz bzw. 2Hz, um die Thermokoagulation eines Spinalnervs auszuschließen. Womit wir auch schon bei den Komplikationen wären: Neben Hämatomen und Infektionen ist die eben angeführte Verletzung eines Spinalnervs denkbar, aber extrem selten (Nath 2008, Tekin 2007, Van Kleef 1999).<br /> Es handelt sich um eine minimal invasive Methode mit entsprechend schneller Rehabilitation. Bei unkompliziertem Verlauf kann bereits nach zwei Tagen mit vorsichtigen physiotherapeutischen Einheiten begonnen werden. Sportliche Aktivitäten sind nach zwei und schwere körperliche Arbeiten nach vier Wochen möglich.<br /> Hinsichtlich des Versorgungsgebietes der Rr. mediales muss festgehalten werden, dass dieses nicht nur die sensiblen Fasern für die Facettengelenke, sondern auch die motorischen Fasern der Mm. multifidi umfasst. Diese Muskelgruppe spielt bei der Rumpfstabilisierung keine unwesentliche Rolle. Eine Auswirkung auf das Gleichgewichtsverhalten bzw. die muskuläre Stabilisierung konnte bisher nicht eindeutig belegt werden und ist Gegenstand von laufenden Studien.<br /> Weiters muss festgehalten werden, dass die Denervierung aufgrund des relativ kleinen Hitzefeldes reversibel ist. Die Dauer der Reinnervation wird im Schnitt mit 13 Monaten angegeben (Gofeld 2007), wobei nach meiner Ansicht der Therapieerfolg von der aktiven Umsetzung und Nutzung des schmerzfreien Intervalls abhängt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite62_1.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Iliosakralgelenk (ISG)</h2> <p>Wenn Sie einmal bei einem eingefleischten Osteopathen zu Besuch sind, kann es schon vorkommen, dass Sie vor Ort ein Schrein empfängt. Dieser beherbergt dann unter Umständen nicht etwa eine kleine Marienstatue oder ein Bild vom Dalai Lama, sondern das anmutige Modell eines Iliosakralgelenkes. Auf der anderen Seite könnte man im Gespräch mit einem leidenschaftlichen Wirbelsäulenchirurgen frei nach Philip Sheridan (jetzt schnell googeln!) schon einmal den Spruch „Nur ein versteiftes Iliosakralgelenk ist ein gutes Iliosakralgelenk“ hören. Damit ist die Rolle des ISG grob umschrieben. Die einen halten es in seiner Funktion als „Dreh- und Angelpunkt“ zwischen Wirbelsäule und Becken für DAS Gelenk des Bewegungsapparates, die anderen halten es einfach für unnötig. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte, wobei das ISG als Schmerzgenerator für mich unbestritten ist. Die Affektion des ISG wird in der Literatur mit bis zu 30 % als Ursache für lumbalgiforme Beschwerden beschrieben (DePalma et al 2011). Aufgrund des Fehlens von klaren Daten zur Validität und Interreliabilität von klinischen Untersuchungstechniken ist derzeit alleine die röntgengezielte intraartikuläre Infiltration beweisend für einen ISG-bedingten Schmerz.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite62_2.jpg" alt="" width="359" height="402" /></p> <p>Bei der Denervierung stellen die anatomischen Variationen der sensiblen Nervenversorgung des ISG eine Herausforderung an die technische Umsetzung dar. Ziel ist die Läsion des Ramus dorsalis L5 und aller lateralen Äste der sakralen Rami dorsales (Abb. 3). Hier haben sich Sonden mit der sogenannten gekühlten Radiofrequenztechnologie bewährt. Der Begriff „gekühlt“ ist irreführend, da es sich ebenso um Hitzeläsionen handelt, die aber durch die Kühlung der Sondenspitze einen größeren Durchmesser haben. Insgesamt sind für die Denervierung eines ISG 9 Läsionen notwendig. Der Eingriff kann in Lokal- oder Sedoanalgesie im tagesklinischen Setting erfolgen (Abb. 4). Auch bei dieser Intervention muss betont werden, dass sie erst nach Ausschöpfen aller konservativen Maßnahmen und nach positiver Austestung erfolgen darf. Besonders häufig beobachten wir ISG-Schmerzen nach Spondylodese der unteren LWS bzw. des lumbosakralen Übergangs. Hier stellt die Denervierung eine minimal invasive und schonende Alternative zur oft angedrohten Arthrodese dar.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite63_1.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Der diskogene Schmerz</h2> <p>Degenerativ oder traumatisch bedingte Risse im Bereich der Anulusfasern führen zu regenerativen Vorgängen mit dem Einsprossen von Gefäßen und letztendlich auch sensiblen Nervenfasern. So kann eine physiologisch nozizeptorfreie Bandscheibe zu einem Schmerzgenerator mutieren. Die Schmerzen werden als typischerweise mittig und dumpf beschrieben. In der Literatur wird der Anteil diskogener Schmerzen beim „low back pain“ mit bis zu 39 % beschrieben (Schwarzer 1996). Im MRT kann die sogenannte HIZ („high intensity zone“) als zuverlässiger Marker für die schmerzhafte Anulusruptur gesehen werden (Peng 2006, Abb. 5). Hierbei handelt es sich um ein flüssigkeitsintenses kleines Areal im Bereich des hinteren Faserrings der Bandscheibe. Auch bei diesem Schmerzbild gibt es keine validierte klinische Untersuchung, die beweisend für die Diagnose ist. Einzig die umstrittene Diskografie gilt als zuverlässig. Umstritten deswegen, weil die Punktion einer gesunden „Referenzbandscheibe“ aufgrund der iatrogenen Läsion und Infektionsgefahr eigentlich obsolet ist.<br /> Therapeutisches Ziel ist die Denervierung der neu eingewanderten Nervenäste, die sich vor allem im dorsalen Anteil der Bandscheibe finden. Hier ist die Durchführung einer Biacuplastie möglich. Dabei wird, wie in Abbildung 6 dargestellt, zwischen zwei „gekühlten“ Sonden ein nierenförmiges Hitzeband aufgebaut. Diese Intervention ist bei richtiger Indikationsstellung und sachgemäßer Durchführung eine schonende Alternative zum chirurgischen Eingriff (Kapural 2007).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite63_2.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Die gepulste Radiofrequenztherapie (PRF)</h2> <p>Hierbei handelt es sich nicht um eine Hitzetherapie mit gezielter Gewebsläsion, sondern um eine hochenergetische Wärmetherapie (42°), die zum lokalen Aufbau eines elektromagnetischen Feldes führt. Dieses Feld kann offensichtlich neurogene Zellstrukturen anregen, ohne einen Zelluntergang zu bewirken. Im Tierversuch zeigen sich Regenerationen der Myelinscheiden. Die PRF findet als transforaminale epidurale Applikation bei therapieresistenten Radikulopathien ihre Anwendung, die zuvor gut, aber nicht nachhaltig auf röntgengezielte Infiltrationen angesprochen haben. Technisch wird wie bei einer röntgengezielten Infiltration vorgegangen. Die Sondenspitze wird möglichst nahe am dorsalen Ganglion platziert und die gepulste Therapie wird pro Therapieort für 4–5 Minuten durchgeführt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite64.jpg" alt="" width="739" height="335" /></p> <h2>Conclusio</h2> <p>Das gute Ansprechen auf eine „einfache“ ISG- oder Facettengelenksinfiltration in der Ordination beweist nicht, dass diese Strukturen auch die Schmerzgeneratoren darstellen. Eine Testinfiltration ohne Dokumentation mittels Bildwandler ist für die Indikationsstellung unzulässig. Ich betone diesen Punkt noch einmal so ausführlich, weil es leider Kollegen gibt, die sich zwar der Radiofrequenzmethode bedienen, aber auf eine korrekte Testung verzichten. Somit wird diese Therapieform auf lange Sicht in Verruf kommen, da die Ergebnisse dann auch entsprechend schlecht ausfallen werden. Eine gute Übersicht über die derzeitige Datenlage für Facettengelenks- und ISG-Denervierungen bietet der Cochrane Review von 2015 (Maas et al).</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>beim Verfasser</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...