©

Getty Images/iStockphoto

Behandlung der distalen Femurfraktur: Möglichkeiten der Osteosynthese

Jatros

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Stephan Grechenig

E-Mail: stephan.grechenig@auva.at

Autor:

OA Ing. Dr. Martin Treven

Autor:

Priv.Doz. DDr. Lukas Holzer

Autor:

Prim. Priv.Doz. Dr. Vinzenz Smekal

<br>AUVA-Unfallkrankenhaus Klagenfurt<br> Klagenfurt am Wörthersee

30

Min. Lesezeit

11.07.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Trotz der technischen Entwicklung der letzten Jahre und der Vielfalt an vorhandenen Implantaten bleibt die operative Versorgung distaler Femurfrakturen ein chirurgisch anspruchsvoller Eingriff mit vergleichsweise hohen Komplikations- und Revisionsraten. Aufgrund der Komplexität des Eingriffs sollte dieser unter optimalen Bedingungen durchgeführt werden. Das postoperative Ergebnis scheint eher von der Frakturschwere und dem Alter des Patienten abzuhängen als von der Wahl des Implantates. Sowohl intramedulläre Verfahren als auch winkelstabile Plattensysteme zeigen vergleichbare gute bis sehr gute Ergebnisse, wobei in unserem Haus die winkelstabile Plattenosteosynthese das Standardverfahren der Wahl darstellt, eingebettet in ein multimodales Therapiekonzept aus chirurgischer Intervention, früher physiotherapeutischer Mobilisation und Rehabilitation.</p>

<hr />

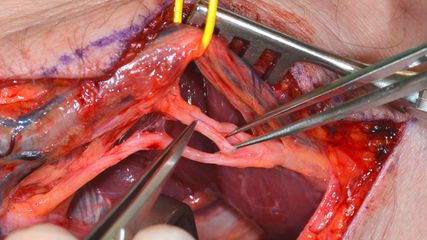

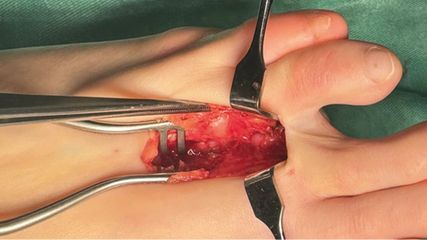

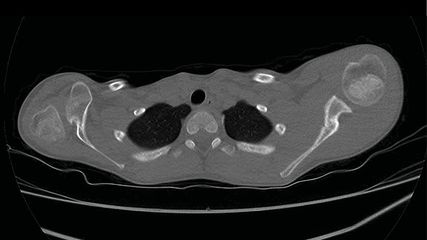

<p class="article-content"><h2>Epidemiologie und Ätiologie</h2> <p>Die Inzidenz distaler Femurfrakturen wird mit 4 % bezogen auf alle Frakturen des erwachsenen Menschen angegeben, wobei diese bei alleiniger Betrachtung des Femurs in etwa 3–6 % aller Femurfrakturen ausmachen.<sup>1, 2</sup><br /> Das Durchschnittsalter bei Patienten mit distalen Femurfrakturen beträgt laut Pietu et al. 63,5 Jahre, wobei das mediane Alter von Männern mit 48 Jahren gegenüber 79 Jahren bei Frauen angegeben wird.<sup>3</sup><br /> In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle resultieren suprakondyläre wie auch interkondyläre Frakturen des Femurs aus Niedrigrasanztraumata (z. B. einfacher Sturz). Bei dieser Form sind zumeist ältere Menschen (in der Regel Frauen) betroffen, welche aufgrund einer vorbestehenden Osteoporose eine reduzierte Knochenqualität aufweisen. In der weitaus geringeren Anzahl der Fälle treten distale Femurfrakturen im Rahmen von Hochrasanztraumata auf. In diesen Fällen handelt es sich in der Regel um polytraumatisierte, jüngere, männliche Patienten.<br /> Das Röntgen des Kniegelenks plus Oberschenkel in 2 Ebenen sowie die additive CT-Untersuchung (Darstellung einer Hoffa- Frakturkomponente, knöcherne Begleitverletzungen) zur präoperativen Planung haben sich als diagnostischer Goldstandard durchgesetzt.<br /> In der Literatur sind einige Klassifikationen distaler Femurfrakturen beschrieben, wobei sich nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international eine von der AO empfohlene Klassifikation durchgesetzt hat, die sich an der Beziehung der Fraktur zum Gelenkspalt orientiert, was für die Therapie und für die weitere Prognose der distalen Femurfraktur von grundlegender Bedeutung ist.<sup>4</sup></p> <h2>Therapeutisches Vorgehen</h2> <p>Für die Behandlung distaler Femurfrakturen hat sich die operative Versorgung als Goldstandard durchgesetzt, mit den allseits gültigen Zielen der Frakturbehandlung:</p> <ul> <li>die frühe Schmerzfreiheit des Patienten</li> <li>die anatomische Wiederherstellung der Gelenkflächen</li> <li>die Rekonstruktion von Länge, Achse und Rotation des betroffenen Knochens mit stabiler Fixation mit Ziel einer frühfunktionellen Nachbehandlung und Frühmobilisation.</li> </ul> <p>Aufgrund der oben genannten Therapieanforderungen wird deutlich, dass die konservative Therapie distaler Femurfrakturen, welche aus einer 6–12-wöchigen Ruhigstellung des verletzten Beines zunächst in der Oberschenkelgipsschiene und später im Oberschenkeltutor bzw. in einer Extensionsbehandlung besteht, heutzutage nur noch in begründeten Ausnahmefällen vertretbar ist.<sup>5</sup><br /> Die Lagerung erfolgt in der Regel in Rücken- oder Seitenlage mit leicht gebeugtem Kniegelenk (Unterlagerung mit einem Polster oder Absenken des Beinteiles) zur Entlastung der Gastrocnemiusmuskulatur.</p> <h2>Operative Therapieoptionen</h2> <p>Die operative Versorgung distaler Femurfrakturen ist ein chirurgisch anspruchsvoller Eingriff, der ein hohes Maß an Erfahrung vom Operateur, aber auch entsprechende logistische Rahmenbedingungen verlangt. Maßgeblich für ein gutes klinisches Ergebnis ist die Wiederherstellung der korrekten Länge, Achse und Rotation des Femurs. Das Auftreten von Komplikationen wie z. B eine postoperative Rotationsabweichung wird in der Literatur mit einer Häufigkeit von bis zu 38 % beschrieben.<sup>6</sup> Dies gilt gleichermaßen für intramedulläre als auch winkelstabile Implantate. Vor diesem Hintergrund sollte die definitive Versorgung distaler Femurfrakturen unter optimalen Bedingungen im Tagesprogramm durchgeführt werden. Neben patientenindividuellen Eigenschaften (BMI, Rauchen, Diabetes mellitus) zeigten zu kurze Platten und primär offene Frakturen ein erhöhtes Risiko für das Versagen der Osteosynthese.<sup>7</sup><br /> Entsprechend den zugrunde liegenden Frakturtypen finden unterschiedliche Implantate Verwendung. Bei der Versorgung von diaphysären Frakturen wird zwischen einer exakten anatomischen Reposition zum einen (z. B. Zwei-Fragment-Spiralfraktur) und einer langstreckig überbrückenden Stabilisierung mit Wiederherstellung von Länge, Achse und Rotation zum anderen (z. B. Fraktur mit ausgeprägter Trümmerzone) unterschieden.<sup>5</sup> Während bei extraartikulären, dia- und metaphysären Frakturen beide Techniken angewendet werden können, sollten Gelenkfrakturen (Typ B und C) möglichst anatomisch reponiert werden.<sup>5</sup><br /> Sowohl intramedulläre Verfahren als auch winkelstabile Plattensysteme zeigen vergleichbar gute bis sehr gute klinische Ergebnisse bei identen Komplikations- und Revisionsraten.<sup>8, 9</sup> In einer systematischen Literaturübersicht von Zlowodzki et al. zeigten sich Revisionen bei bis zu 20 % sowie Pseudarthrosen bei bis zu 8 % nach Versorgung distaler Femurfrakturen, gleichermaßen für winkelstabile Plattensysteme sowie intramedulläre Verfahren.<sup>10</sup><br /> Das geplante operative Vorgehen und die hierfür vorgesehene Implantatwahl werden durch die Fraktur, den Operateur, die Weichteilsituation und durch den Patienten selbst bestimmt. Das operative Vorgehen im eigenen Haus folgt der von Bliemel et al. veröffentlichten Vorgehensweise abhängig vom jeweiligen Frakturtyp (Tab. 1).<sup>5</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s23_tab1_grechenig.jpg" alt="" width="550" height="201" /></p> <h2>Retrograde Verriegelungsmarknägel</h2> <p>Retrograde Verriegelungsmarknägel bieten gegenüber Plattensystemen den Vorteil der größeren Stabilität für axial einwirkende Kräfte. Nachteilig ist die erschwerte Kontrolle der Achse und Rotation. Während beim alterstraumatologischen Patienten die Tatsache, dass bei der retrograden Marknagelung ein mitunter intaktes Kniegelenk eröffnet wird, von nur untergeordneter Bedeutung ist, ist dieses Faktum beim jungen Patienten keinesfalls zu unterschätzen. Beim Aufbohren des Marknageleintrittspunktes werden abhängig von der Größe des Gelenks 7–15 % der patellofemoralen Gelenkfläche zerstört.<sup>11</sup><br /> Retrograde Verriegelungsmarknägel werden von unterschiedlichen Herstellern angeboten. Einige Implantate bieten die Möglichkeit, anstelle der distalen Verriegelungsschrauben eine Spiralklinge zu implantieren, welche die Fläche der Kraftübertragung vergrößert und die Lastverteilung wie auch die Haltekraft im Knochen verbessert. Dies ist insbesondere beim geriatrischen Patienten mit reduzierter Knochenqualität von Vorteil.<sup>5</sup></p> <h2>Winkelstabile Plattenosteosynthesen</h2> <p>Als Plattensysteme sind zum einen monoaxial winkelstabile Systeme, wie z. B. das „Less Invasive Stabilisation System for Distal Femur“ (LISS-DF, Fa. DePuy Synthes), als auch polyaxial winkelstabile Systeme, bspw. die „Non-Contact Bridging Plate for Distal Femur (NCB-DF; Fa. Zimmer), erhältlich. Moderne Plattensysteme berücksichtigen die anatomische Form des Femurs, schonen als winkelstabile Plattenfixateure die periostale Durchblutung und bieten distal eine große Anzahl von Schraubenlöchern, um insbesondere bei Kondylenfrakturen eine gute Fixation der Fragmente zu gewährleisten.<sup>5</sup> Die Platte sollte primär distal fixiert werden, um hier möglichst dicht am Knochen anzuliegen, da es durch die Prominenz der Platte zu einem Weichteilimpingement mit Irritation des Tractus iliotibialis kommen kann.</p> <h2>Fixateur externe</h2> <p>Bei polytraumatisierten Patienten, offenen Frakturen und starker Weichteilschwellung ist ein meist kniegelenksübergreifender Fixateur externe bis zur definitiven Versorgung indiziert, wobei bei der Platzierung der Schanzschen Schrauben auf die Form der späteren Osteosynthese Rücksicht genommen werden sollte.</p> <h2>Vorgehen anhand der Frakturklassifikation</h2> <p><strong>A-Frakturen</strong><br /> Als Standardverfahren zur Versorgung extraartikulärer A1–A3-Frakturen des distalen Femurs stehen extra- und intramedulläre Stabilisationssysteme zu Verfügung (retrograder Verriegelungsmarknagel, winkelstabile Platte). Die Entscheidung für ein extra- oder intramedulläres Verfahren richtet sich nach der „sicheren“ Verankerungsmöglichkeit des Implantats im distalen Femur.<sup>5</sup> Man kann davon ausgehen, dass Platten auch sehr distal gelegene Frakturen sicher stabilisieren können. Sie sind im eigenen Haus das Standardverfahren.<br /> Bei A1-Frakturen mit langer Spiralfraktur kann diese mittels Cerclage über einen Mini-open-Zugang reponiert und fixiert und im Anschluss mittels Platte oder Marknagel versorgt werden. Bei ausgeprägten metadiaphysären Trümmerzonen kann bei älteren Patienten eine primäre Verkürzung erfolgen, um die knöcherne Konsolidierung zu verbessern.</p> <p><strong>B-Frakturen</strong><br /> Undislozierte Kondylenfrakturen können mittels perkutaner oder offener Spongiosaschrauben (7,3 mm) versorgt werden. Bei schlechter Knochenqualität und dislozierten Frakturen können additiv winkelstabile Plattensysteme als Abstützplatte eingesetzt werden, um eine sekundäre Dislokation der Kondyle zu verhindern.<sup>5</sup><br /> Als seltene Frakturform ist die B3-Fraktur (Hoffa-Fraktur) oftmals im konventionellen Röntgen nicht sichtbar, nur mittels CT feststellbar und sie kann durch die Platte oft nicht fixiert werden. Die Hoffa-Fraktur wird über eine parapatellare Arthrotomie reponiert und indirekt in ventrodorsaler Richtung verschraubt. Die Spongiosazugschrauben (3,5 mm) werden dabei je nach Lage der Fraktur medial/lateral der knorpeltragenden Fläche des ventralen distalen Femurs eingebracht bzw. unter dem Knorpel versenkt (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s24_abb1_grechenig.jpg" alt="" width="550" height="321" /></p> <p><strong>C-Frakturen</strong><br /> Gemäß den geltenden AO-Prinzipien ist die exakte Wiederherstellung der Gelenkfläche bei intraartikulären C-Frakturen wichtig, um einer posttraumatischen Fehlstellung entgegenzuwirken. In der Regel ist hierfür eine Eröffnung des Gelenks mit offener Reposition der Fraktur und anschließender winkelstabiler Plattenosteosynthese erforderlich. In unserem Haus ist die Plattenosteosynthese das Standardverfahren zur Versorgung von C1–C3-Frakturen. Optional kann bei C1- und C2-Frakturen nach zuvor erfolgter anatomischer Reposition des Gelenkblocks und Zugschraubenosteosynthese ein retrograder Femurnagel verwendet werden. Komplexe intraartikuläre Frakturen (C3-Frakturen) stellen eine relative Kontraindikation für den retrograden Femurnagel dar, da hier eine stabile Fixation des Nagels im distalen Fragment nicht mehr möglich ist. Diese Frakturen sollten mit winkelstabilen Plattenosteosynthesen versorgt werden.<sup>5</sup></p> <h2>Therapiestrategien bei ausgeprägter Osteoporose</h2> <p>Bei geriatrischen Patienten mit zusätzlich bestehender Osteoporose sind Frakturen des distalen Femurs oftmals nur schwer osteosynthetisch zu versorgen und mit einer hohen Komplikations- und Revisionsrate vergesellschaftet. Diese Knochenregion ist meist stark vom Abbau der trabekulären Bestandteile in der Metaphyse betroffen.<sup>5</sup><br /> Biomechanische Untersuchungen an osteoporotischen Knochen geben Hinweise darauf, dass eine plattenosteosynthetische Versorgung mit additiver Zementaugmentation im Bereich der Kondylenregion eine erhöhte Stabilität bieten kann.<sup>12, 13</sup> Bei großem metadiaphysärem Defekt und verbleibender Instabilität in der Fraktur nach erfolgter winkelstabiler Plattenosteosynthese von lateral wird in unserem Haus eine additive mediale oder ventral angebrachte Platte verwendet, um zusätzlich Stabilität zu bieten (Abb. 2).<br /> Bei komplexen intraartikulären Trümmerfrakturen und schlechter Knochenqualität kann der primär endoprothetische Ersatz eine Option sein, wobei die frühzeitige Mobilisation unter Vollbelastung ein wesentlicher Vorteil ist. Die insgesamt nur kleinen Fallserien, welche bisher in der Literatur publiziert sind, belegen diese Option.<sup>14</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s24_abb2_grechenig.jpg" alt="" width="275" height="671" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s25_abb3_grechenig.jpg" alt="" width="550" height="267" /></p> <h2>Nachbehandlung und Outcome</h2> <p>Nach operativer Versorgung ist eine frühzeitige Mobilisation des Patienten unter Teilbelastung für 6–8 Wochen empfohlen. Danach erfolgt bei Verwendung winkelstabiler Implantate eine schmerzadaptierte Vollbelastung. Während jüngere Patienten in der Regel hierbei keine oder nur wenig Probleme haben, ist es dem älteren Patienten oftmals nur schwer möglich, die vorgegebene Teilbelastung der verletzten Extremität einzuhalten. Zur Verbesserung des Bewegungsausmaßes des operierten Beines erfolgt in unserem Haus bereits ab dem 2. Tag nach der Operation die Mobilisation des Kniegelenks mit einer Kombination aus aktiven Bewegungsübungen unter physiotherapeutischer Anleitung und einer CPM-Schiene („Continuous Passive Motion“), welche nach der stationären Behandlung für zu Hause rezeptiert wird.<br /> Sowohl intramedulläre Verfahren als auch Verfahren mittels winkelstabiler Implantate zur Versorgung distaler Femurfrakturen zeigen gute bis sehr gute klinische Ergebnisse mit vergleichbaren Komplikationsraten, abhängig von der Frakturschwere und dem Alter des Patienten.<sup>7, 9</sup></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Court-Brown CM, Caesar B: Epidemiology of adult fractures: a review. Injury 2006; 37(8): 691-7 <strong>2</strong> Martinet O et al.: The epidemiology of fractures of the distal femur. Injury 2000; 31(Suppl 3): C62-3 <strong>3</strong> Pietu G et al.: Epidemiology of distal femur fractures in France in 2011-12. Orthop Traumatol Surg Res 2014; 100(5): 545-8 <strong>4</strong> Müller ME et al.: The comprehensive classification of fractures of long bones. Springer-Verlag 1990 <strong>5</strong> Bliemel C et al.: Distale Femurfrakturen. Orthopädie und Unfallchirurgie up2date 2017; 12(1): 63-84 <strong>6</strong> Buckley R et al.: Lower limb malrotation following MIPO technique of distal femoral and proximal tibial fractures. Injury 2011; 42(2): 194-9 <strong>7</strong> Ricci WM et al.: Risk factors for failure of locked plate fixation of distal femur fractures: an analysis of 335 cases. J Orthop Trauma 2014; 28(2): 83-9 <strong>8</strong> Handolin L et al.: Retrograde intramedullary nailing in distal femoral fractures — results in a series of 46 consecutive operations. Injury 2004; 35(5): 517-22 <strong>9</strong> Markmiller M et al.: Femur-LISS and distal femoral nail for fixation of distal femoral fractures: are there differences in outcome and complications? Clin Orthop Relat Res 2004; (426): 252-7 <strong>10</strong> Zlowodzki M et al.: Biomechanical evaluation of the less invasive stabilization system, angled blade plate, and retrograde intramedullary nail for the internal fixation of distal femur fractures. J Orthop Trauma 2004; 18: 494-502 <strong>11</strong> Grechenig W et al.: The anatomy of the entry point in retrograde femoral nailing. Akt Traumatology 2002; 32: 171-3 <strong>12</strong> Bliemel C et al.: Impact of cementaugmented condylar screws in locking plate osteosynthesis for distal femoral fractures – a biomechanical analysis. Injury 2016; 47: 2688-93 <strong>13</strong> Wähnert D et al.: The potential of implant augmentation in the treatment of osteoporotic distal femur fractures: a biomechanical study. Injury 2013; 44(6): 808-12 <strong>14</strong> Appleton P et al.: Distal femoral fractures treated by hinged total knee replacements in elderly patients. J Bone Joint Surg Br 2006; 88(8): 1065-70</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...