Anatomische Rekonstruktion der Achillessehne in Klöppeltechnik

Leading Opinions

Autor:

PD Dr. med. Jochen Paul

Praxisklinik Rennbahn AG, Muttenz, Basel<br> E-Mail: jochen.paul@rennbahnklinik.ch

30

Min. Lesezeit

02.03.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Kenntnisse der funktionellen Anatomie der Achillessehne (AS) sind für eine operative Versorgung bei kompletter Ruptur essenziell. Die klinischen und biomechanischen Ergebnisse nach anatomischer Naht der AS in Klöppeltechnik sind gut und die postoperative Sportfähigkeit der Patienten in unserem Kollektiv ist hoch. Bei der postoperativen Kraft der Plantarflektoren im Vergleich zur intakten Gegenseite zeigt sich ein geringes Defizit, die Abstosskraft des Fusses ist annähernd gleich.</p>

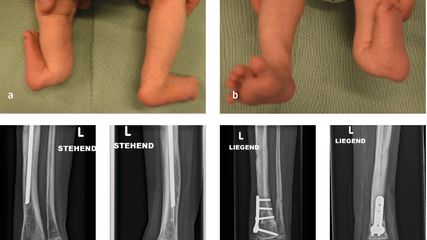

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Kenntnis der funktionellen Anatomie der AS ist wichtig.</li> <li>Eine operative Rekonstruktion sollte die funktionelle Anatomie der AS wiederherstellen.</li> <li>Gute klinische und biomechanische Ergebnisse können durch eine anatomische Rekonstruktion erreicht werden.</li> </ul> </div> <h2>Funktionelle Anatomie der AS</h2> <p>Die AS besteht anatomisch aus drei Anteilen. Es strahlen Fasern des medialen M. gastrocnemius, des lateralen M. gastrocnemius und des M. soleus ein und bilden die Sehne.<sup>1</sup> Diese drei verschiedenen Anteile, auch Zügel genannt, weisen eine Drehung in der Längsrichtung auf, die eine «Verwringung » der Sehne ergibt. Dabei gibt es innerhalb der AS isolierte und auch verwobene Anteile der drei o.g. Sehnenanteile. Anatomische Studien haben gezeigt, dass der mediale Anteil des M. gastrocnemius am häufigsten am posterioren lateralen Anteil des Calcaneus, der laterale Anteil am anterioren lateralen Anteil des Calcaneus und der M. soleus am medialen Anteil des Calcaneus inseriert.<sup>1, 2</sup> Somit «dreht» sich die AS vor der Insertion am Calcaneus von oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn auf der rechten Körperseite und im Uhrzeigersinn auf der linken Körperseite. Diese Verwringung der AS-Anteile scheint einen erheblichen Einfluss auf die Rupturmechanismen zu haben.<sup>3</sup> Durch Zugbelastung entstehen so die häufigen asymmetrischen Rupturen.<br /> Die verschiedenen Anteile der AS und die Zehenflexoren tragen alle zur Plantarflexionskraft des oberen Sprunggelenkes bei. Hierbei verteilt sich die gesamte Kraft auf drei verschiedene funktionelle Anteile, wobei in Abhängigkeit von der Flexionsstellung des Kniegelenkes unterschiedliche Anteile der M.-gastrocnemius-Köpfe und des M. soleus für die Plantarflexionskraft verantwortlich sind. Durchschnittlich wird von einer Verteilung von ca. 30–40 % auf die beiden M.-gastrocnemius-Anteile, ca. 30–40 % auf den M. soleus und ca. 25–30 % auf die Zehenflexoren ausgegangen. Hieraus ergibt sich, dass es bei einer kompletten Ruptur der AS überaus wichtig ist, alle Anteile der AS zu rekonstruieren, im Besonderen auch den M.-soleus-Anteil, welcher oft vernachlässigt wird. Falls einer der Anteile nicht – oder nicht komplett – rekonstruiert wird, resultiert hieraus ein Kraftverlust der Plantarflexionskraft im OSG, entsprechend den zuvor genannten Kraftanteilen. Daher wird bei der von uns verwendeten Operationstechnik – der anatomischen Rekonstruktion in Klöppeltechnik – grösster Wert auf die Rekonstruktion aller Anteile gelegt (beider M.-gastrocnemius- Anteile und des M. soleus).</p> <h2>Rupturmechanismen und -formen</h2> <p>Nach der Erfahrung der Autoren und den Angaben der Literatur hat die AS eine Prädilektionsstelle für das Auftreten einer kompletten Ruptur. Diese befindet sich in 80–90 % der Fälle zwischen 2 und 6cm kranial der AS-Insertion am Calcaneus.<sup>4</sup> Nach unserer Erfahrung entspricht dies dem distalen muskulotendinösen Übergang des M. soleus in den M.-gastrocnemius- Sehnenspiegel. Proximale Rupturen der AS treten wesentlich seltener auf und sind häufig am muskulotendinösen Übergang der M.-gastrocnemius-Köpfe lokalisiert (10–15 % ). Nicht selten betreffen diese Rupturen ältere Patienten, sie sind oft auf degenerative Veränderungen zurückzuführen. Kombinationen einer distalen und proximalen Ruptur der AS werden als Zwei- Etagen-Rupturen bezeichnet.<br /> Drei verschiedene Rupturmechanismen sind für die allermeisten Fälle verantwortlich. Biomechanisch und funktionell anatomisch analysiert sind dies:</p> <ol> <li>das Abstossen mit Plantarflexionsstellung des Fusses mit simultaner Extension des Kniegelenkes</li> <li>eine plötzliche Dorsalflexion des OSG mit hoher Krafteinwirkung</li> <li>das Landen in Plantarflexionsstellung des Fusses nach einem Sprung mit begleitender Kontraktion der Tricepssurae- Muskulatur, meistens mit Aussenrotationsstellung des Fusses</li> </ol> <p>Hierbei hat der unter (1.) beschriebene Mechanismus mit 50–60 % aller AS-Rupturen die höchste Inzidenz. Alle drei beschriebenen Rupturmechanismen resultieren – aufgrund der Zugwirkung auf die in Längsrichtung verwrungene AS – in asymmetrischen Rupturen (s.o.). Inspektorisch imponiert die AS-Ruptur dann als eine «auseinandergezogene » oder «zerfetzte» Sehne und nicht, wie so oft illustriert, als glatter Horizontalriss. Diesen AS-Rupturen durch Zugwirkung stehen die Rupturen durch eine direkte Krafteinwirkung auf die gespannte Sehne gegenüber (wie z.B. direkte Schläge oder Tritte), wobei diese in der Literatur lediglich 1–10 % der traumatischen Rupturen ausmachen.<sup>4</sup></p> <h2>Anatomische Rekonstruktion der AS</h2> <p>Die Operation wird in Bauchlage mit einer Oberschenkelblutsperre durchgeführt. Über eine mediale paraachilläre Hautinzision auf Höhe der Rupturzone wird das Peritendineum nach Präparation in die Tiefe unter subtiler Blutstillung freigelegt (Abb. 1). Beim Eröffnen des Peritendineums sollte darauf geachtet werden, die Sehne des M. plantaris zu schonen. Nun werden der proximale und distale Sehnenstumpf der AS identifiziert und das intratendinöse Hämatom entfernt (Abb. 2). Die Sehne des M. plantaris wird mit einem offenen Sehnenstripper möglichst weit proximal des calcanearen Ansatzes abgesetzt, um eine möglichst lange Sehne zu entnehmen. Darauf erfolgen nun die Identifikation des M. soleus und die Mobilisation des Muskelbauches (Abb. 3). Nach dem Anschlingen des Muskelbauches wird dieser medial am calcanearen Stumpf der AS mit einem resorbierbaren Faden fixiert (siehe oben «Funktionelle Anatomie»). Somit wird eine anatomische Refixation erreicht. Dadurch wird die Vorspannung der Achillessehne bereits wiederhergestellt und der rekonstruierte M. soleus steht so wieder unter Spannung. Nun erfolgt das «Verklöppeln » der Sehnenenden der beiden Anteile des M. gastrocnemius. Dabei werden die rupturierten Sehnenenden mit kleinen Klämmchen gefasst, durch die intakten Sehnenstümpfe proximal und distal gezogen und hier verklemmt. Entscheidend dabei ist es, die oben beschriebene Verwringung der AS zu beachten (Abb. 4). Die Sehne des M. plantaris wird dabei ausserhalb des bisher rekonstruierten Konstruktes geführt. Anschliessend wird sie als zusätzliche Rahmennaht eingezogen und das proximale Ende aufgefächert. Abschliessend wird dieses als neue Gleitschicht über die Rupturzone gelegt. Letztlich erfolgt das Vernähen der adaptierten und durch Verklöppelung anatomisch rekonstruierten AS-Anteile sowie der M.- plantaris-Deckung mit einem resorbierbaren Faden (Abb. 5). Eine Redondrainage wird paraachillär gelegt. Es folgen eine adaptierende Subkutannaht und eine fortlaufende Hautnaht ohne Kompression der Wundränder. Das operierte Bein wird postoperativ mit einer ventralen Oberschenkelgipsschiene in 30° Knieflexion und maximaler Plantarflexion im OSG gelagert.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1701_Weblinks_lo_ortho_1701_s58_abb1+2.jpg" alt="" width="2150" height="817" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1701_Weblinks_lo_ortho_1701_s59_abb3-5.jpg" alt="" width="1051" height="2651" /></p> <h2>Präliminäre Ergebnisse</h2> <p>Im Rahmen einer retrospektiven Studie untersuchen die Autoren in der Rennbahnklinik, Muttenz, die klinischen und biomechanischen Ergebnisse nach ASRekonstruktion in oben beschriebener anatomischer Klöppeltechnik. In der aktuell noch laufenden Studie wurden bisher 53 Patienten (2x beidseitige Ruptur) mit einer frischen kompletten Ruptur der AS mit Proximalisierung des M. soleus eingeschlossen. Alle Patienten haben einen hohen Aktivitätsanspruch im Alltag und Freizeitsport. Ausgeschlossen aus der Studie werden Patienten mit Mehr-Etagen- Rupturen der AS (z.B. distale Ruptur und zusätzliche Schädigung am muskulotendinösen Übergang proximal, s.o.). Methodisch werden klinisch der Achilles tendon Total Rupture Score (ATRS)<sup>5</sup>, der Tegner- Score<sup>6</sup> sowie die Gesamtzufriedenheit mit der Operation erhoben (Skala von 1–4: 1 = sehr unzufrieden mit der Operation, 4 = sehr zufrieden mit der Operation). Zur biomechanischen Messung werden präund postoperativ eine isokinetische Kraftmessung (Human Norm™, CSMI; Abb. 6) und eine Baropedografie (FDM-T, zebris Medical GmbH; Abb. 7) durchgeführt.<br /> Das durchschnittliche Follow-up beträgt bei den bisher untersuchten Patienten 43 (24–144) Monate. Die postoperative ATRS zeigt einen durchschnittlichen Wert von 92 (51–100) Punkten, der Tegner- Score beträgt 5,4 (2–7) Punkte und die subjektive Zufriedenheit liegt bei 3,9 (3–4) Punkten.<br /> In der biomechanischen Nachuntersuchung zeigen sich in der isokinetischen Maximalkraftmessung der Plantarflexoren auf der operierten Seite durchschnittliche Werte von 95N, im Vergleich zu 109N auf der nicht operierten Seite, was 89,3 % der Kraft entspricht. Bei der durchschnittlichen postoperativen Abstosskraft kann ein Wert von 94,7 % auf der operierten (750N) im Vergleich zur nicht operierten Seite (792N) erreicht werden.<br /> Aus diesen präliminären Daten unserer laufenden Studie lässt sich somit zusammenfassend aussagen, dass sich postoperativ sehr gute klinische und biomechanische Ergebnisse nach AS-Rekonstruktion mit der oben beschriebenen Technik erzielen lassen. Die hohe subjektive Zufriedenheit unserer Patienten lässt sich durch die guten Werte der biomechanischen Untersuchung objektivieren. Bei dieser zeigt sich ein Kraftdefizit von durchschnittlich nur 10 % im Seitenvergleich bei nahezu identischer Abstosskraft.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1701_Weblinks_lo_ortho_1701_s60_abb6+7.jpg" alt="" width="2150" height="781" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Edama M et al: The twisted structure of the human Achilles tendon. Scand J Med Sci Sports 2015; 25(5): e497-503 <strong>2</strong> Arndt A et al: Asymmetrical loading of the human triceps surae: I. mediolateral force differences in the Achilles tendon. Foot Ankle Int 1999; 20(7): 444-9 <strong>3</strong> Lersch C et al: Influence of calcaneus angle and muscle forces on strain distribution in the human Achilles tendon. Clin Biomech 2012; 27(9): 955-61 <strong>4</strong> Thermann H: Management of Achilles tendon rupture. Orthopade 1999; 28(1): 82-97 <strong>5</strong> Nilsson- Helander K et al: The Achilles tendon Total Rupture Score (ATRS): development and validation. Am J Sports Med 2007; 35(3): 421-6 <strong>6</strong> Tegner Y, Lysholm J: Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries. Clin Orthop Relat Res 1985; (198): 43-9</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

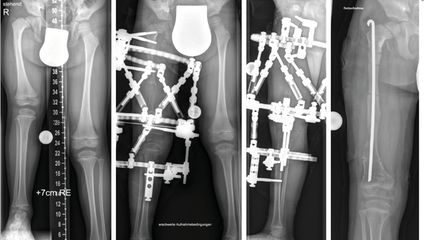

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Korrektur assoziierter Gelenkspathologien beim kongenitalen Femurdefekt

Der kongenitale Femurdefekt ist eine der spannendsten und komplexesten angeborenen Fehlbildungen in der Kinderorthopädie und in der klinischen Präsentation sehr vielgestaltig. Während ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...