Robotik in der Urogynäkologie

Autorin:

Dr. med. Caroline Eggemann

Stv. Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe

Spitalzentrum Biel

E-Mail: caroline.eggemann@szb-chb.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Robotik hat in den letzten Jahren in vielen operativen Fachgebieten Einzug gehalten. Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob sie in Zukunft fester Bestandteil der operativen Urogynäkologie werden sollte. Robotische Systeme bieten Vorteile im schwierig zugänglichen und engen Bereich des kleinen Beckens. In der Durchsicht der Literatur lässt sich heute kein klarer Vorteil für die Patientin abbilden.1 Es werden zudem längere Operationszeiten und höhere Kosten des robotischen Vorgehens gegenüber der Laparoskopie angegeben. Aber entspricht das den Tatsachen?

Wenn man einmal eine robotisch assistierte Operation im kleinen Becken begleiten darf und auch die laparoskopische Variante kennt, fragt man sich, warum sich die sichtbaren Vorteile in den heutigen Zahlen nicht klar abbilden lassen.

Beim Studieren der Literatur sollten wir im Hinterkopf behalten, dass wir bei der Gegenüberstellung von etablierten laparoskopischen Verfahren und der relativ jungen und noch nicht so häufig benutzten Robotik nicht Äpfel mit Birnen vergleichen sollten. Wenn erfahrene laparoskopisch operierende Ärzt:innen eine Technik bereits 500-mal durchgeführt haben und in schwierigen Fällen ab und zu den Roboter benutzen, kann man diese Daten nicht vergleichen. Verglichen werden sollten in der Laparoskopie (LSC) erfahrene Operierende mit in der Robotik erfahrenen Operierenden. Wichtig ist, die Operationen, die während der Lernkurve durchgeführt werden, nicht in eine Studie einzubeziehen. Jede Technik sollte also etwa 100-mal durchgeführt worden sein, damit die Daten zum Beispiel in Bezug auf die OP-Dauer einfliessen können. Einen Hinweis darauf, ob die Studie mit einem erfahrenen robotischen Team durchgeführt wurde, ist die Dockingzeit, also die Zeit, die man braucht, um den Roboter an den Tisch zu bringen und zu installieren.

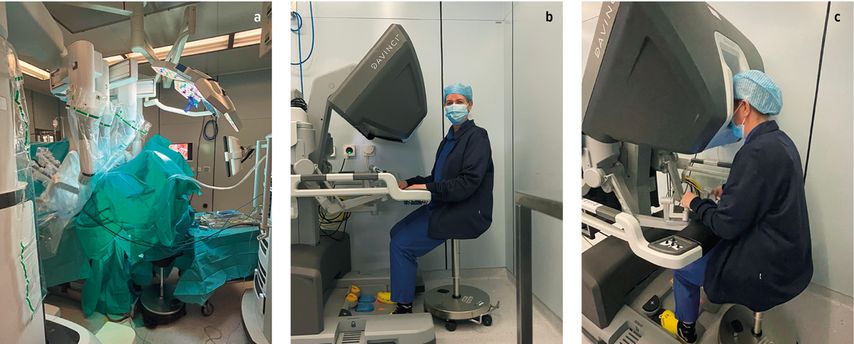

Erfahrene robotische Chirurg:innen haben Dockingzeiten von durchschnittlich 5 Minuten (2–8min, je nach Team). Wenn Durchschnittszeiten von 15 Minuten angegeben werden, kann man die Erfahrung des Teams mit dem Roboter infrage stellen. Vorsicht ist auch bei Daten geboten, die vor 2014 erfasst wurden. 2014 wurde das Da-Vinci-Xi-System auf den Markt gebracht (Abb. 1). Dieses System brachte eine deutliche Verbesserung und Vereinfachung der Technik mit sich.

Welche Vorteile ergeben sich für die Patientinnen?

In unserem Patientinnenkollektiv zeigt sich eine kürzere OP-Zeit, und das auch bei komplexeren Eingriffen und bei voroperierten Patientinnen. Davon profitieren besonders die älteren Frauen. In den Gesprächen mit anderen Operierenden hat sich herauskristallisiert, dass sich dieser Zeitvorteil erst nach etwa 50–75 Eingriffen ergibt. Mit steigender Erfahrung entwickelt sich eine «visuelle Haptik». Unser Gehirn lernt die visuellen Reize wie einen haptischen Reiz zu verarbeiten. Die fehlende «direkte» Haptik gilt als Hauptkritikpunkt und wird von skeptischen laparoskopisch Operierenden am meisten bemängelt.

Tatsache ist, dass weniger Manipulation des Gewebes durch wackelfreie 3D-Sicht sowie geringeren intraabdominalen Druck (8mmHg) zu verminderten postoperativen Schmerzen führt.

Die Laparoskopie ist bereits ein minimalinvasives Verfahren mit wenig Schmerzen, Blutung, Komplikationen und geringer Hospitalisationszeit im Vergleich zum offenen Verfahren. Die Literatur zeigt geringe Vorteile zugunsten des robotischen Vorgehens bei Blutverlust,2 Komplikationen und Aufenthaltsdauer. In unserem Kollektiv rechnen wir aktuell mit zwei Nächten versus drei Nächte beim laparoskopischen Vorgehen.3,4 Alle Patientinnen können am OP-Tag mobilisiert werden und fast allen wird der Blasenkatheter am selben Tag entfernt.

Bezüglich der operativen Ergebnisse und der Rezidive zeigen beide Techniken sehr gute Erfolge. Hinsichtlich des anatomischen Vergleiches im POP-Q-Score hat das robotische Verfahren kleinere Vorteile auf Level 3 und 2. Dies liegt sicher daran, dass die Nähte in der Nähe des Blasenhalses und im Bereich des Beckenbodens einfacher und präziser gesetzt werden können, v.a. auch bei anatomisch anspruchsvollen Patientinnen (Adipositas, Voroperationen).

Was sind die Vorteile für Chirurg:innen?

In der Literatur sind einige Vorteile für die Operierenden beschrieben:5 Sitzende Position und keine physische Belastung (vor allem bei adipösen Patientinnen), verbesserte 3D-Sicht und die präzise Steuerung der Instrumente mit den Freiheitsgraden des menschlichen Handgelenkes führen dazu, dass die Chirurg:innen ihre Eingriffe effizienter und sicherer durchführen können. Sie können sich während der Operation besser auf die Feinheiten des Eingriffs konzentrieren, da sie weniger mit manuellen Bewegungen beschäftigt sind. Gerade die vielen Nähte bei netzgestützten Verfahren lassen sich mit der robotischen Assistenz leichter durchführen. Eine Problematik stellt hingegen die operative Ausbildung des Nachwuchses dar. Die teureren robotischen Verfahren bleiben oft den erfahrenen Operateur:innen vorbehalten. Die Möglichkeit einer zweiten robotischen Konsole zu Ausbildungszwecken wird aus Kostengründen bisher nicht von vielen Kliniken wahrgenommen.

Welche Vorteile gibt es für das medizinische Zentrum/das Spital?

Durch die präzisen und effizienten Eingriffe können mehr Operationen in kürzerer Zeit durchgeführt werden, dies erhöht die Auslastung des Zentrums und verkürzt die Wartezeiten der Patientinnen. In meiner Klinik kann ich durch die kürzere OP-Zeit und die geringere körperliche Belastung robotisch drei statt laparoskopisch zwei Patientinnen an einem OP-Tag versorgen. Die Verwendung der Robotik trägt dazu bei, die Reputation des Zentrums zu verbessern und neue Patientinnen zu gewinnen, welche sich nach eingehender Information für ein robotisches Verfahren entscheiden.

Die Kosten der einzelnen Eingriffe lassen sich schwer vergleichen. In unserem Zentrum haben wir aufgrund des Einmalmaterials, das ich für die laparoskopischen Eingriffe benutze (selbstversiegelndes Schneideinstrument, Tacker zur Befestigung des Netzes), etwa gleich hohe Kosten wie bei den robotischen Instrumenten. Die robotischen Instrumente haben alle eine begrenzte Anzahl von Einsätzen, bevor sie entsorgt werden müssen. Natürlich kommen jeweils die Grundkosten und Erhaltungskosten für das robotische System oder den laparoskopischen Turm dazu. Die Rentabilität muss jedes Spital für sich berechnen. Auf der Pro-Roboter-Seite steht natürlich die verbesserte Effizienz.

In unserem Beckenbodenzentrum konnten wir die Zahl der urogynäkologischen Operationen seit 2020 verdoppeln. Dies ist unter anderem auch der Reputation durch die Verwendung des robotischen Systems zu verdanken.

Und der Hersteller?

Intuitive Surgical (Hersteller der Da-Vinci-Systeme) hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet, insbesondere wegen des Xi-Systems. 2022 war der Umsatz 6,22 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 9% gegenüber dem Vorjahr. 2023 gab es ein Plus von 21% bei den Eingriffen im Vergleich zum Vorjahr (1,8 Millionen Eingriffe).

Ende des dritten Quartals 2024 waren 9539 Systeme in Gebrauch. Für 2024 wird ein Plus von 12–16% erwartet. Der nächste Evolutionsschritt des Da-Vinci-Systems von vier Zugängen bei der Patientin auf einem Single-Port-System wird 2025 bereits auf den Markt kommen.

Es gibt natürlich auch Konkurrenz, aber alle alternativen Anbieter zusammen kommen auf weit weniger als 1000 aktiv genutzte Systeme in den Kliniken. Daher ist Intuitive aktuell mit einem Marktanteil von über 90% der führende Anbieter. Wir können auf die weitere Entwicklung der verschiedenen Hersteller und die Integrierung von Bildgebung oder AI in die Systeme gespannt sein.

Fazit

Als Operateurin sehe ich klare Vorteile beim Einsatz der Robotik bei Operationen in der Urogynäkologie, und zwar Vorteile für die Patientin bezüglich der Operationszeit, der besseren anatomischen Ergebnisse und der postoperativen Phase. Meiner Meinung nach wird sich die Robotik auch noch sukzessive weiterentwickeln und sich somit früher oder später durchsetzen.

Robotisch assistierte Sakrokolpopexie bei Totalprolaps

Patientin mit St. n. LSC-Hysterektomie bei hochgradiger Dysplasie der Zervix und Deszensus. Bei persistierendem Prolaps im Verlauf erfolgloser Versuch der LSC-Sakrokolpopexie vor ca. 5 Jahren. Die OP wurde bei mehreren Verletzungen von Blase und Vagina abgebrochen.

Literatur:

1 Paraiso MFR et al.: Laparoscopic compared with robotic sacrocolpopexy for vaginal prolapse: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2011; 118(5): 1005-13 2 Chang CL et al.: Comparing the outcomes and effectiveness of robotic-assisted sacrocolpopexy and laparoscopic sacrocolpopexy in the treatment of pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J 2022; 33(2): 297-308 3 Nilsson W et al.: Comparing postoperative pain with laparoscopic versus robotic sacrocolpopexy. J Minim Invasive Gynecol 2024; 31(3): 200-4 4 Evangelopoulos N et al.: Minimally invasive sacrocolpopexy: efficiency of robotic assistance compared to standard laparoscopy. J Robot Surg 2024; 18(1): 72 5 Hotton J et al.: Ergonomic assessment of the surgeon’s physical workload during robot-assisted versus standard laparoscopy in a French multicenter randomized trial (ROBOGYN-1004 Trial). Ann Surg Oncol 2023; 30(2): 916-23 Patientin mit St. n. LSC-Hysterektomie bei hochgradiger Dysplasie der Zervix und Deszensus. Bei persistierendem Prolaps im Verlauf erfolgloser Versuch der LSC-Sakrokolpopexie vor ca. 5 Jahren. Die OP wurde bei mehreren Verletzungen von Blase und Vagina abgebrochen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Webinar „CTG-Update“

Webinar „CTG-Update“ mit Dr. Elisabeth D’Costa: Aktuelle Leitlinien, praxisnahe Tipps und neue Standards kompakt zusammengefasst. Jetzt ansehen und Wissen auffrischen!

Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie

Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...

Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News

Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...