Guideline-Umsetzung bei Herzinsuffizienz, was benötigen unsere Patient:innen?

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Deddo Mörtl, FHFA

Oberarzt

Universitätsklinikum St. Pölten

E-Mail: deddo.moertl@stpoelten.lknoe.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die aktuellen Herzinsuffizienz-Guidelines von 20211 umfassen zusammen mit dem zugehörigen Update von 20232 141 Seiten. Bei der Frage, was unsere Patient:innen daraus tatsächlich benötigen, muss sowohl die ärztliche als auch die Patientensicht berücksichtigt werden – hier mit Fokus auf medikamentöse Therapie.

Keypoints

-

Lebensqualität und Prognoseverbesserung sind für unsere Patient:innen gleichermaßen wichtig – auch wenn die relative Gewichtung im Krankheitsverlauf variieren kann.

-

Einzelne Therapieformen beeinflussen Lebensqualität und Prognose nicht gleichermaßen – eine Kenntnis und Ausschöpfung aller Möglichkeiten sind essenziell.

-

Das Ausmaß der nachgewiesenen Prognoseverbesserung variiert sogar innerhalb einzelner Substanzklassen – hier besteht viel differenzialtherapeutisches Potenzial.

Das Herz fungiert mechanisch gesehen als Saug-Druck-Pumpe. In der Diastole wird Blut angesaugt und in der Systole herausgedrückt, um den gesamten Organismus zu versorgen. Kommt das Herz dieser Funktion nicht ausreichend nach, wie bei chronischer Herzinsuffizienz (HI), resultiert dies im Vorwärtsversagen in einer Hypoperfusion diverser Organsysteme und im Rückwärtsversagen mit Stauungszeichen und Flüssigkeitsretention. Daraus ergeben sich zahlreiche Symptome und Zeichen der HI, die zu einer beeinträchtigten Lebensqualität (QoL) führen. Nicht umsonst hat die HI auch eine deutlich schlechtere QoL als andere häufige kardiovaskuläre (CV) Erkrankungen wie Bluthochdruck, Vorhofflimmern oder Zustand nach Myokardinfarkt.3 Gleichzeitig ist die HI durch eine hohe Sterberate gekennzeichnet, die vergleichbar mit den meisten Krebsarten ist.4

Lebensqualität vs. Lebenszeit – was wünschen sich Patient:innen mehr?

Oft wird diskutiert, was im Management einzelner HI-Patient:innen im Vordergrund stehen soll, die Verbesserung der QoL oder die Reduktion des Risikos, vorzeitig zu versterben. Eine Studie, die das Lebensqualitätstool „time-trade-off instrument“ verwendete, zeigte, dass fast 30% der wegen Dekompensation stationär aufgenommenen Patient:innen ihre verbleibende Lebenszeit zur Gänze oder fast zur Gänze gegen einen perfekten Gesundheitszustand bloß für einen Tag eintauschen würden. Nur etwa die Hälfte würde gar nichts oder beinahe gar nichts ihrer Lebenszeit dafür opfern. Nach Rekompensation und Entlassung, als es den meisten Patient:innen besser ging, nahm die Zahl derer, die alles oder fast alles eintauschen würden, auf etwa 15% ab. Der Anteil derjenigen, die fast gar nichts eintauschen würden, stieg von ca. 50 auf ca. 70%.5

Das bedeutet, dass für viele Patient:innen in Phasen, in denen es ihnen sehr schlecht geht, wie bei Dekompensationen, die Verbesserung der QoL im Vordergrund steht, was sich natürlich ändern kann, sobald es ihnen besser geht. Eine Berücksichtigung beider Therapieziele, nämlich Verbesserung der QoL und der Prognose, im Management der HI ist somit wesentlich. Eine Vernachlässigung der prognoseverbessernden Therapie ist deshalb nur in speziellen Szenarien wie im Hospiz-Setting zulässig.

Die HI wird anhand der linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) in drei Gruppen eingeteilt: HFrEF (Heart Failure with reduced Ejection Fraction, LVEF ≤40%), HFpEF (Heart Failure with preserved Ejection Fraction, LVEF ≥50%) und die Zwischengruppe HFmrEF (Heart Failure with mildly reduced Ejection Fraction, LVEF 41–49%).

Therapie der HFrEF

Gemäß den Leitlinien sollen alle Patient:innen mit HFrEF idealerweise Sacubitril/Valsartan, einen Betablocker, einen Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA) und einen SGLT2-Inhibitor (SGLT2i) erhalten, mit dem Ziel einer Mortalitätsreduktion.1 Ein indirekter Behandlungsvergleich zwischen verschiedenen Medikamentenregimen zeigte, dass diese Medikamentenkombination auch den kombinierten Endpunkt aus CV Tod und HI-Hospitalisierung am stärksten reduzieren konnte, nämlich um 64% (HR:0,34 [0,29–0,46]).6 Diese sogenannte 4-Säulen-Therapie sollen die Patient:innen möglichst rasch und letztendlich in Zieldosis erhalten.

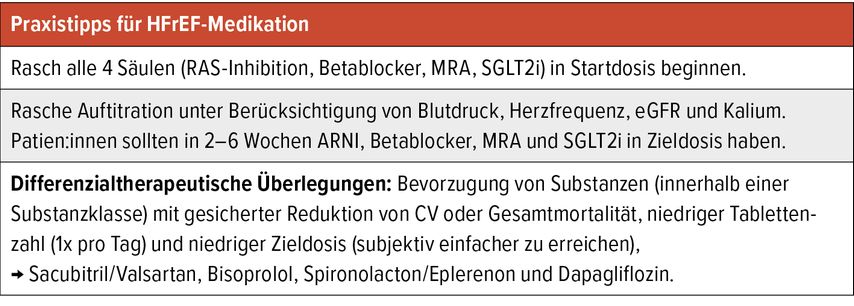

Etablierung der 4-Säulen-Therapie

Die Frage ist, wie man zur Etablierung der 4-Säulen-Therapie am besten vorgehen sollte. Aktuell wird empfohlen, möglichst rasch alle vier Säulen der Therapie in der Anfangsdosis einzuführen und sich anschließend darauf zu konzentrieren, die Zieldosen zu erreichen. Es besteht nämlich der Eindruck, dass der größte Effekt einer Substanzklasse zwischen dem Nichtvorhandensein dieser Substanzklasse und der ersten Dosis liegt. Daher ist vermutlich das Einführen einer zweiten Substanzklasse zunächst effektiver als eine Dosissteigerung der ersten. Durch die Etablierung aller vier Substanzklassen in der Startdosis können die Patienten so stabilisiert werden, dass anschließend auch die Titration der einzelnen Substanzklassen erleichtert wird.

Zu Beginn der Therapie steht man vor der Frage, welche Substanzen aus den einzelnen Klassen gewählt werden sollen.Die ESC-Richtlinien geben in einer Tabelle die für HI evidenzbasierten Einzelsubstanzen mit Start- und Zieldosis an.1 Bei genauer Durchsicht dieser Tabelle lässt sich jedoch eine rationale Auswahl im Sinne einer Differenzialtherapie treffen, und zwar nach folgenden Kriterien: Verfügbarkeit, Tablettenzahl, Zieldosis, Einnahmehäufigkeit sowie dokumentierte Senkung der Gesamtsterberate bzw. CV Sterberate. Eine Analyse des Österreichischen HI-Registers zeigt bezüglich der Zieldosierungen, dass bei Äquivalenzdosen mit höheren Zahlenwerten die Zieldosierungen wesentlich seltener erreicht werden als bei Zieldosierungen mit niedrigeren Zahlenwerten.7 So wurde z.B. die Zieldosis von Bisoprolol mit 10mg/Tag wesentlich häufiger erreicht als die Zieldosis von 190mg/Tag bei Metoprololsuccinat. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien fällt die differenzialtherapeutische Substanzauswahl innerhalb der 4 Säulen auf Sacubitril/Valsartan, von dem es in der Substanzklasse der ARNI nur ein Präparat gibt, auf Bisoprolol 10mg/Tag,8 das im Gegensatz zu Nebivolol9 schlüssig eine Senkung der CV und der Gesamtsterberate zeigen konnte, sowie auf Dapagliflozin 10mg/Tag,10 das im Gegensatz zu Empagliflozin11 eine signifikante Reduktion der CV Mortalität erreichen konnte. Bei den MRA kristallisiert sich keine bevorzugte Substanz heraus: Sowohl Spironolacton als auch Eplerenon werden jeweils einmal täglich mit einer Zieldosis von 50mg verabreicht und konnten beide signifikant die Gesamtsterberate reduzieren (Tab. 1).12

4-Säulen-Therapie und Lebensqualität

Bei der Bewertung der Auswirkungen der 4-Säulen-Therapie auf die QoL ist zu berücksichtigen, dass einige Therapien in der HI bereits vor langer Zeit untersucht wurden, als die QoL noch keinen hohen Stellenwert im Rahmen dieser Outcome-Trials hatte. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2021 ergab keinen signifikanten Effekt der ACE-Hemmer auf die QoL, einen nicht signifikanten Trend bei Betablockern, und bei MRA lagen nicht ausreichend Daten vor, um eine Metaanalyse durchzuführen. Lediglich bei SGLT2i wurde eine signifikante Verbesserung der QoL festgestellt.13 Dies ist besonders bemerkenswert, da diese Substanzklasse als letzte zu den anderen hinzugekommen ist, und üblicherweise die zusätzlichen Effekte bei bereits etablierter Vortherapie abnehmen.

Therapie der HFmrEF und HFpEF

Da die SGLT2i Dapagliflozin und Empagliflozin zeigen konnten, dass sie bei einer LVEF über 40% signifikant den kombinierten Endpunkt des CV Todes und der HI reduzieren können, sind sie die einzige Substanzklasse, für die es eine Klasse-IA-Empfehlung über das gesamte LVEF-Spektrum der HI gibt. Basierend auf nicht vordefinierten Subanalysen gibt es auch Empfehlungen für Sacubitril/Valsartan, Betablocker und MRA für die HFmrEF. Dies jedoch mit schwachen Empfehlungsgraden (2b) und niedrigem Evidenzgrad (C, Expertenmeinung), da es keine Studien gibt, die schlüssig in den primären Endpunkten eine Outcomeverbesserung zeigen konnten.

Während die bisher genannten vier Therapiesäulen (ARNI, Betablocker, MRA und SGLT2i) eindrucksvolle Effekte auf die Gesamtmortalität, die CV Mortalität und die Hospitalisierungsraten haben, fehlt einem großen Teil die Evidenz für eine Besserung der QoL. Umgekehrt gibt es Therapien, die beträchtliche Auswirkungen auf die QoL haben, ohne einen erkennbaren Effekt auf die CV oder Gesamtmortalität. Hier ist die intravenöse Eisentherapie zu nennen, die vor allem bei ambulanten HFrEF-Patienten mit Eisenmangel die QoL, NYHA-Klasse und Leistungsfähigkeit verbessern konnte, jedoch bisher keinen Beweis für eine Reduktion der CV oder Gesamtmortalität erbringen konnte.

Fazit

QoL und Lebenszeit für HI-Patienten sind wichtige Behandlungsziele, die im Verlauf der Erkrankung unterschiedliche Gewichtung erhalten können. Eine Vernachlässigung der prognoseverbessernden medikamentösen Therapie in Phasen, in denen die QoL für den Patienten im Vordergrund steht, scheint aber aufgrund des damit verbundenen Verlustes an Lebenszeit nicht gerechtfertigt. Abgesehen von sogenannten End-of-Life-Szenarien sollte eine Symptom- und Lebensqualität-verbessernde, unterstützende Therapie immer Hand in Hand mit etablierter Prognose-verbessernder Therapie bei HI gehen.

Literatur:

1 McDonagh TA et al.: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021; 42(36): 3599-726 2 McDonagh TA et al.: ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2023; 44(37): 3627-39 3 Hobbs FD etb al.: Impact of heart failure and left ventricular systolic dysfunction on quality of life: a cross-sectional study comparing common chronic cardiac and medical disorders and a representative adult population. Eur Heart J 2002; 23(23): 1867-76 4 Mamas MA et al.: Do patients have worse outcomes in heart failure than in cancer? A primary care-based cohort study with 10-year follow-up in Scotland. Eur J Heart Fail 2017; 19(9): 1095-104 5 Stevenson LW et al.: Changing preferences for survival after hospitalization with advanced heart failure. JACC 2008; 52(21): 1702-8 6 Tromp et al.: A systematic review and network meta-analysis of pharmacological treatment of heart failure with reducedejectionfraction. JACC Heart Fail 2022; 10(2): 73-84 7 Arfsten H et al.: Prescription bias in the treatment of chronic systolic heart failure. Ann Intern Med 2020; 172(1): 70-2 8 The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial. Lancet 1999; 353(9146): 9-13. PMID: 10023943 9 Flather MD et al; SENIORS Investigators.: Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). Eur Heart J 2005; 26(3): 215-25 10 McMurray JJV et al.: Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. Reply. N Engl J Med 2020; 382(10): 973 11 Packer M et al.: Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med 2020; 383(15): 1413-24 12 Pitt B et al.: The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999; 341(10): 709-17 13 Turgeon RD et al.: Pharmacotherapy for heart failure with reduced ejection fraction and health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. Eur J Heart Fail 2021; 23(4): 578-89

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...