Der Diodenlaser in der Periimplantitisbehandlung

Autorin:

Dr. med. dent. Barbara Carollo

Eidg. dipl. Zahnärztin

Fachzahnärztin für Parodontologie SSO, EFP

Zahnarztpraxis Carollo, Wolhusen

E-Mail: bcarollo@drcarollo.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Auf der Suche nach Alternativen zum Einsatz von Antibiotika war ich in einem Vortrag im Dezember 2017 von Dr. med. dent. Gérald Mettraux auf die Möglichkeiten des Diodenlasers gestossen. Überzeugt von den gezeigten Fallbeispielen erfolgte eine Anschaffung eines Diodenlasers für unsereparodontologische Praxis im Frühling 2018. Dieser Fall zeigt die Möglichkeiten und Grenzen der Lasertechnologie ohne den Einsatz von Antibiotika.

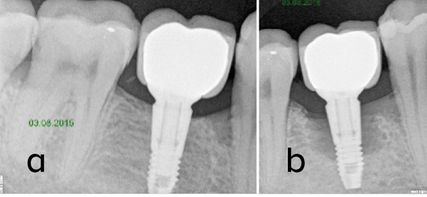

Der Patient kam im August 2018 zum ersten Mal zu uns in die Praxis. Ursprünglich stammt seine Familie aus Kroatien. Deshalb hat er die Ferien auch dazu genutzt, dort den Zahnarzt aufzusuchen. Die Lücke bei Zahn 46 wurde 2015 mit einem Implantat versorgt (siehe Abb. 1 a). 3 Jahre später, bei der erneuten Kontrolle, wurde er in Kroatien mit der Aussage des Zahnarztes konfrontiert, dass das Implantat entzündet sei und entfernt werden müsse (siehe Abb.1 b). Das wollte der Patient aber unter keinen Umständen. Die Krone wurde aber entfernt und dem Patienten mitgegeben. Verunsichert kam der Herr als neuer Patient zu mir in die Praxis. Zu Beginn war für mich ebenfalls klar, dass das Implantat verloren war. Da ich aber 6 Monate vorher mit dem Laservirus infiziert worden war, habe ich mit dem Patienten besprochen, einen Versuch zur Erhaltung des Implantates zu wagen.

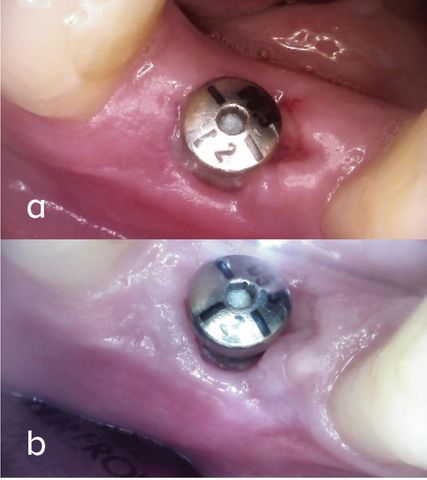

Es folgte die Diodenlaser-Therapie nach Protokoll in 3 Sitzungen in wöchentlichem Abstand.1 Es wurden keine Antibiotika in irgendeiner Form eingesetzt. Zu Beginn wird das entzündliche Gewebe um das Implantat mit Küretten und Ultraschallinstrumenten entfernt (siehe Abb. 2 a). In der ersten der 3 Sitzungen nimmt diese Prozedur am meisten Zeit in Anspruch. In den darauffolgenden Sitzungen nimmt die Menge des Entzündungsgewebes ab.

Sobald das Entzündungsgewebe entfernt ist, folgt die Laserapplikation mit der dünnen Laserfiber bei einer Wellenlänge von 810nm. Patient und Behandler benutzen eine spezielle Schutzbrille als Strahlenschutz. In mäanderförmigen Bewegungen wird der Laseransatz in der Tasche auf- und abgeführt und nach 5–10 Sekunden ausserhalb der Tascheauf die Unversehrtheit der Spitze kontrolliert. Um Hotspots (Koagulation) an der Spitze des Instrumentes zu vermeiden (Hämoglobin absorbiert die Laserstrahlen), wird während der Laserapplikation zusätzlich eine Ringerspülung angewendet. Jede Sondierungstiefe wird 30 Sekunden lang mit 2,5 Watt gelasert.

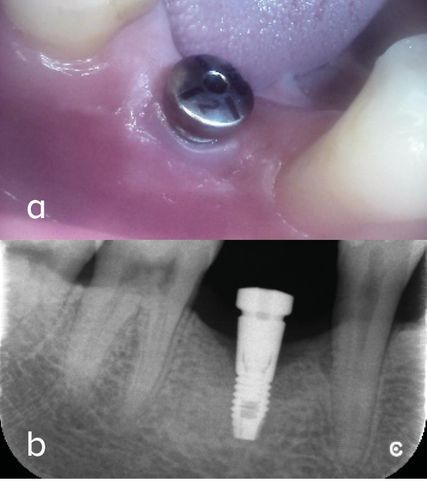

Die Kontrolle der Schleimhaut zeigte bei der 3. Lasersitzung am 10. September (siehe Abb. 2 b) bereits eine starke Straffung des Gewebes und auch eine positive Farbveränderung. Die Blutung auf Sondierung in der 3. Sitzung war deutlich schwächer. Das Kontroll-Rx-Bild liess jedoch noch keine grossen Veränderungen im Vergleich zum August erkennen. Es folgten Recalls im 3-Monate-Abstand. Im Mai 2019 zeigte nun auch das Rx-Bild, neben der guten klinischen Reaktion, eine Auffüllung des Defektes (siehe Abb. 3). Die Sondierungswerte reduzierten sich von 9mm auf 6mm im November 2018 resp. auf 4mm im Mai 2019. Der Patient konnte das Rauchen reduzieren und seine Mundhygiene verbessern.

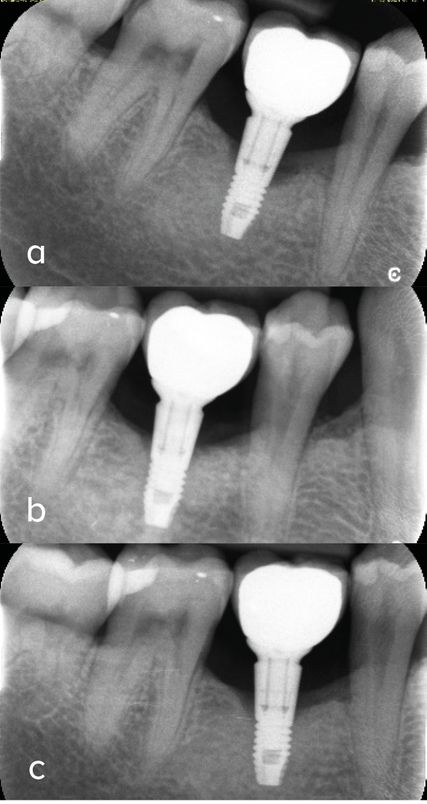

Ab Mai 2019 wurde das Recallintervall auf 3 Monate festgelegt.In diesen Recallsitzungen wurde nach der Zahnreinigung zusätzlich der Diodenlaser gemäss bereits beschriebenem Vorgang angewendet. Die Implantatkrone wurde im August 2019 wieder eingesetzt. Nach Absprache mit dem Patienten wurde entschieden, seine Krone dem Zahntechniker zu schicken, damit die überstehenden Kronenränder anpoliert werden und so die Putzbarkeit der Rekonstruktion verbessert wird. Beim Recallbesuch im Juni 2020 war der BoP2erneut fast 50%. Der Patient wurde remotiviert und instruiert, das Recallintervall wurde wegen Einwänden des Patienten und des stabilen Rx-Bildes (siehe Abb. 4) jedoch bei 6 Monaten belassen. Im Dezember 2020 war der BoP immer noch hoch, v.a. regio Implantat 46. Ein Verkürzen des Intervalls lehnte der Patient weiterhin ab. Im Mai 2021 waren die Sondierungswerte regio I46 mesial wieder schlechter. Auch das Rx-Bild zeigte den wiederkehrenden Knochenverlust mesial vom Implantat (siehe Abb. 5a). Der Patient war sehr enttäuscht, weil er sich doch bereits extrem grosse Mühe gegeben hatte. Das Zeigen des Plaque-Belages im Spiegel konnte ihn schliesslich dazu bewegen, ins 3-Monate-Recall einzuwilligen. Bei diesen Recalls wurde der Laser jedes Mal zusätzlich eingesetzt. Der BoP blieb vorerst noch hoch. Die Rx-Kontrollen der folgenden Jahre zeigten eine weitere Stabilisierung in Bezug auf das Knochenniveau (siehe Abb. 5b und c). Zum ersten Mal hatte sich auch der vertikale Defekt regio 45 distal verbessert.

Kritische Bewertung

Die damalige Rücksprache mit unserem Netzwerk ergab die unterschiedlichsten Therapievorschläge. 50% der Kolleg:innen sprachen sich für die Explantation aus, die anderen 50% für die chirurgische Periimplantitistherapie (in verschiedensten Variationen). Die verschiedenen Varianten wurden mit dem Patienten eingehend besprochen in Bezug auf Vor- und Nachteile. Er wollte aber keine invasiven Behandlungen. Da ich zu dieser Zeit noch wenig Erfahrung mit dem Diodenlaser hatte, konnte ich dem Patienten auch keine Hoffnungen machen, ob die Lasertherapie Erfolg haben würde. Es war ein Versuch, die invasiven Eingriffe aufzuschieben, welche zu Beginn unausweichlich schienen. Dieser für mich eindrückliche Fall aus der Realität der Privatpraxis zeigt die Wirkung, die eine Laserbehandlung ohne chirurgische Intervention haben kann. Die positiven Effekte durch die beschleunigte Wundheilung und verminderte Entzündungsreaktion mit weniger Schmerzen sind die Hauptpfeiler der Laserwirkung. Er zeigt aber gleichzeitig auch, dass mit dem Laser allein, ohne die möglichst perfekte Plaquereduktion und das Reduzieren der Rauchgewohnheiten, keine Aussicht auf eine langzeitig stabile Situation besteht. Die authentische Patientenkommunikation mit der Erklärung von Vor- und Nachteilen der verschiedenen Therapieansätze ist ein wichtiger Schlüssel zur konstruktiven Patientenmitarbeit. In der Parodontologie gibt es ohne das Miteinbeziehen der Patientenpersönlichkeit keine Chance auf Compliance. Ohne Compliance wiederum kann die Langzeitstabilität nicht erreicht werden. Dem finalen Ausheilen des Defektes regio 45 distal soll ebenfalls eine entscheidende Bedeutung zugeschrieben werden. Schliesslich kann er als wahrscheinlichster Initiator für die Entstehung der Periimplantitis regio I46 angesehen werden.

Fazit

Die Möglichkeit, die nichtinvasive Lasertherapie VOR einen invasiven Eingriff zu schalten, ist vor allem in Bezug auf die Morbidität und Patientenakzeptanz ein valables Argument. Die wachsende Bedrohung der Antibiotikaresistenz muss ernst genommen werden und wo immer möglich auf Alternativen gesetzt werden. Die Verantwortung liegt bei uns Behandlern.

Literatur:

1 Mettraux GR et al.: Two-year clinical outcomes following non-surgical mechanical therapy of peri-implantitis with adjunctive diode laser application. Clin Oral Implants Res 2016; 27(7): 845-9 2 Ainamo J, Bay I: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. IntDent J 1975; 25: 229-35

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopisches Ekzem

In den vergangenen Jahren haben sich das Verständnis des atopischen Ekzems (AE) sowie die therapeutischen Möglichkeiten deutlich weiterentwickelt. Und der Weg ist noch nicht zu Ende ...

Coaching für Ärzt:innen: Klarheit finden, an Stärke gewinnenEinblicke in den Coachingprozess

Die Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte in Kliniken und Praxen sind enorm. Neben fachlichem Können werden täglich auch persönliche Ressourcen wie Resilienz und Entscheidungsstärke ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...