©

Getty Images/iStockphoto

Vom neuronalen Navigationssystem bis zur Nahtoderfahrung

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

29.08.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Zum fünften Mal lud die European Academy of Neurology im vergangenen Juni zu ihrem jährlichen Kongress, der einen Überblick über den aktuellen Wissensstand der Neurowissenschaften sowie ein breites Fortbildungsangebot lieferte. Tagungsort war in diesem Jahr die norwegische Hauptstadt Oslo.</p>

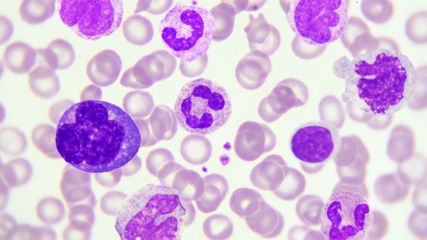

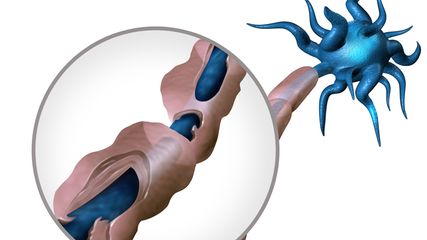

<hr />

<p class="article-content"><p>Für die Festrede zum EAN-Kongress 2019 konnte das Gastgeberland Norwegen mit einem Nobelpreisträger aufwarten. Prof. Dr. med. Edvard Moser von der Universität Trondheim erläuterte die neuronalen Hintergründe zeitlicher und räumlicher Orientierung sowie die Veränderungen der verantwortlichen Systeme im Rahmen von Demenzerkrankungen. Für das «Space-Mapping» sind im Gehirn sogenannte Rasterzellen («grid cells») verantwortlich, die auch als GPS-System des Gehirns bezeichnet werden. Sie generieren hexagonale Raster, die unsere räumliche Umwelt beschreiben und Informationen zu Distanzen und Richtungen liefern. Die Grid Cells repräsentieren die Umwelt also gewissermassen in Form eines Bienenwabenmusters. Jedes dieser Sechsecke hat einen Mittelpunkt, um den sechs Nachbarn jeweils im Winkel von 60 Grad angeordnet sind. Damit besteht 60-Grad-Rotationssymmetrie und der Raum kann lückenlos abgedeckt werden. Die Rasterzellen sind jeweils auf einen bestimmten Punkt des Rasters spezialisiert und werden aktiv, wenn dieser Punkt eingenommen wird. Für die Entdeckung dieser Grid Cells im Jahr 2005 erhielt Moser gemeinsam mit einigen anderen Forschern im Jahr 2014 den Nobelpreis für Medizin. Darüber hinaus sind mittlerweile zahlreiche weitere auf die räumliche Orientierung spezialisierte Zellen bekannt, wie zum Beispiel Vektorzellen oder Zellen, die Geschwindigkeit detektieren. Moser wies auch darauf hin, dass der Verständnis der neuronalen Repräsentation räumlicher Orientierung wesentliche Einsichten in grundlegende Funktionsmuster des Gehirns geliefert hat und als Modell dafür dienen kann, wie höhere Gehirnfunktionen generell strukturiert sind. So liessen sich die Erkenntnisse zum «Space-Mapping» auch auf andere kognitive Prozesse wie Gedächtnis und Planung umlegen. Das Verständnis dieser Systeme ist auch massgeblich für die Erforschung von Demenzerkrankungen. Moser: «Die neuronalen Netzwerke, die Raum und Zeit erschaffen, sind die Ersten, die im Rahmen einer Demenz sterben – möglicherweise beginnt dieser Prozess bereits Jahrzehnte, bevor die volle Symptomatik einer Alzheimererkrankung sichtbar wird. Damit sind diese Erkenntnisse auch bedeutsam für die klinische Neurowissenschaft und unseren Kampf gegen Erkrankungen des Gehirns.»</p> <h2>Morbus Alzheimer: Amyloid-Hypothese nicht widerlegt</h2> <p>Im Kampf gegen den Morbus Alzheimer sind die spektakulären Erfolge bislang ausgeblieben. Insbesondere gegen Amyloid gerichtete Therapieversuche brachten in klinischen Studien nicht die erhofften Erfolge. Allerdings sollte dies nicht dazu führen, dass die «Amyloid-Hypothese» verlassen werde, so Prof. Dr. med. Bart De Strooper, Direktor des Londoner UK Dementia Research Institute, der in diesem Jahr die Brain Prize Lecture der EAN hielt. De Strooper und seine Gruppe konnten in der Vergangenheit die Rolle von Amyloid bei hereditären Formen der Alzheimerdemenz nachweisen: So führen genetische Mutationen von Presenilin (eines Bestandteils des γ-Sekretase-Protein-Komplexes) dazu, dass pathologische Formen von Amyloid eine Plaquebildung hervorrufen. Auch bei der sporadischen Alzheimerkrankheit spreche alles dafür, dass die Akkumulation des Peptids Amyloid-β zur Bildung von Plaques und in weiterer Folge zu neurodegenerativen Prozessen führt. Die frustrierenden Ergebnisse klinischer Studien seien durch den sehr späten Zeitpunkt der Behandlung erklärbar. Die Alzheimererkrankung entwickle sich über Jahrzehnte und der Fokus auf die späten, klinisch manifesten Stadien stehe der Entwicklung wirksamer Therapien im Wege. Morbus Alzheimer sei keine Demenzerkrankung, sondern ein über Jahrzehnte laufender pathologischer Prozess, der schliesslich in der Demenz ende. Zwar bleibe Amyloid das Ziel der Wahl, doch müsse sich die Forschung in Zukunft auf die zellulären und molekularen Prozesse konzentrieren, die der Plaquebildung vorausgehen. Aktuelle Grundlagenforschung spreche für eine entscheidende Rolle der Mikroglia in dieser präklinischen Phase der Erkrankung.<br /> Dass Versuche, den klinischen Verlauf der Alzheimerdemenz zu beeinflussen, bislang weitgehend gescheitert sind, bedeutet nicht, dass sich die Situation von Demenzpatienten nicht durch medikamentöse Behandlung verbessern liesse. So zeigte eine im Rahmen des EAN 2019 vorgestellte Studie, dass Statine die Mortalität und das Schlaganfallrisiko von Demenzpatienten reduzieren. Für die Studie wurden Daten aus den Jahren 2008–2015 von 44 920 schwedischen Patienten aus dem Swedish Dementia Registry ausgewertet. Diese Auswertung zeigte, dass die Mortalität von Patienten, die Statine nahmen, um 22 % reduziert war. Auch das generell bei Demenzpatienten deutlich erhöhte Schlaganfallrisiko war unter Statineinnahme um 23 % reduziert. Bei Patienten mit vaskulärer Demenz war der protektive Effekt besonders ausgeprägt. Ebenso profitierten Patienten unter 75 Jahren deutlicher als Patienten über 75 sowie Männer mehr als Frauen.<sup>1</sup> Erstautorin Dr. med. Sara Garcia-Ptacek vom schwedischen Karolinska-Institut betonte anlässlich der Präsentation der Daten, dass eine Kohortenstudie zwar nicht die Aussagekraft einer klinischen Studie habe, dass sich die Ergebnisse jedoch weitgehend mit den Erfolgen decken, die mit Statinen bei älteren Menschen ohne Demenz erreicht werden.<br /> Eine weitere im Rahmen des Kongresses vorgestellte Studie brachte hingegen schlechte Nachrichten: Patienten mit multipler Sklerose haben ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Besonders deutlich ist die Häufung bei Malignomen des Respirationstraktes (um 66 % erhöhtes Risiko), des Harntraktes sowie des zenralen Nervensystems. Dies zeigte eine Auswertung einer norwegischen Langzeitstudie, die fast 7000 MS-Patienten und ihre nahen Verwandten über bis zu 65 Jahre beobachtete. Geschwister von MS-Kranken zeigten ein erhöhtes Risiko, hämatologische Malignome zu entwickeln. Dieses war auch höher als bei ihren MS-kranken Geschwistern.<sup>2</sup> Die mechanistischen Hintergründe dieser Befunde sind unklar. Die Autoren halten es allerdings für ratsam, bei Patienten mit MS auch im Hinblick auf Krebserkrankungen wachsam zu bleiben, um diese im Falle des Falles früh diagnostizieren zu können.</p> <h2>Nahtoderfahrungen treten nicht nur in Lebensgefahr auf</h2> <p>Zahlreiche im Rahmen des Kongresses vorgestellte Arbeiten beschäftigten sich mit seltenen Erkrankungen bzw. nicht alltäglichen neurologischen Funktionsstörungen. Unter anderem mit einem für die Betroffenen oft erschreckenden, jedenfalls aber eindrucksvollen Phänomen: Nahtoderfahrungen. Diese sind, so eine internationale Forschergruppe, häufiger als zumeist angenommen. Bis zu zehn Prozent der Gesamtbevölkerung dürften irgendwann davon betroffen sein. Die Studie, für die etwas über 1000 zufällig ausgewählte Probanden befragt wurden, zeigt auch, dass Nahtoderfahrungen in tatsächlich gefährlichen Situationen wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Unfällen oder Herzinfarkten auftreten können – aber keineswegs nur in diesem Zusammenhang. Rund die Hälfte der beschriebenen Erlebnisse stellte sich ohne krisenhaftes Ereignis ein. Für die Evaluierung solcher Erfahrung existiert mittlerweile sogar ein validiertes Instrument, die Greyson Near-Death Experience Scale, mit der 16 spezifische Symptome abgefragt werden. Damit eine Nahtoderfahrung als «echt» klassifiziert wird, müssen auf der Skala sieben Punkte erreicht werden. Insgesamt waren 289 Personen, also fast ein Drittel der Befragten, der Ansicht, schon einmal eine Nahtoderfahrung gemacht zu haben, bei 106 Befragten wurde der Grenzwert auf der Greyson- Skala erreicht. Die Prävalenz von Nahtoderfahrungen war damit in dieser Studie höher als in älteren Befragungen, die beispielsweise mit Herzstillstand-Überlebenden durchgeführt wurden.<br /> Als häufigste Symptome wurden verzerrte Zeitwahrnehmung (87 %), ungewöhnlich beschleunigte Gedanken (65 %), ungewöhnlich empfindliche Sinne (63 %) sowie das Gefühl, den Körper zu verlassen (53 %), angegeben. Viele Befragte sahen ihr Leben wie im Film vorüberziehen, waren in einem schwarzen Tunnel in Richtung Licht unterwegs oder hörten die Engel singen. Allerdings wurden auch ausgesprochen beunruhigende Erfahrungen angegeben. So zum Beispiel vollständige Bewegungsunfähigkeit, verbunden mit dem Gefühl, ein Dämon sässe auf der Brust. Von den Personen mit mehr als sieben Punkten auf der Greyson-Skala empfanden 53 % ihre Nahtoderfahrung als angenehm und 14 % als unangenehm.<sup>3</sup> Untersucht wurde auch eine mögliche Assoziation von Nahtoderfahrungen mit dem Auftreten bestimmter Charakteristika des REM-Schlafes im Wachzustand («REM intrusion»), wie sie in älteren Arbeiten gefunden wurde.<sup>4</sup> Tatsächlich dürfte dieses Phänomen einen Teil der beschriebenen Erfahrungen erklären, zumal bei fast der Hälfte der Personen mit bestätigten Nahtoderfahrungen auch «REM intrusion» vorlag. Die Autoren der Studie betonen jedoch, dass diese Assoziation noch nicht als kausaler Zusammenhang interpretiert werden dürfe.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: 5. Kongress der European Academy of Neurology, 29. Juni bis 2. Juli 2019, Oslo

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Petek B et al.: Statins, risk of death and stroke in patients with dementia - a registry-based study. Presented at the 5th Congress of International Neurology in Oslo, Norway; Abstract O3112<strong> 2</strong> Grytten N et al.: Cancer risk in multiple sclerosis patients, siblings, and healthy controls: a prospective, longitudinal cohort study. Presented at the 5th European Academy of Neurology (EAN) Congress in Oslo, Norway; Abstract O1204<strong> 3</strong> Kondiziella D et al.: Prevalence of near-death experiences in people with and without REM sleep intrusion. Presented at the 5th Congress of International Neurology in Oslo, Norway. Abstract EPO1083 <strong>4</strong> Nelson KR et al.: Does the arousal experience contribute to</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...