Schon Jahre vor Beginn der Symptome Veränderungen im Blut

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

05.06.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Im Januar, kurz nachdem die Studie des Neurobiologen erschienen war, griffen viele Publikumsmedien die Studie auf. Die Untersuchung von Prof. Mathias Jucker passt gut in die Redaktionspläne: Die bange Frage, ob man irgendwann Alzheimer bekommt, interessiert viele Menschen. Jucker, Professor am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen und am Hertie Institut für Klinische Hirnforschung an der Universität in Tübingen, hat mit seinem Team einen Bluttest entwickelt. Mit dem kann er erkennen, dass die Neurone im Hirn geschädigt sind, und zwar schon Jahre bevor der Patient Symptome hat. «Mit weiteren Messungen lässt sich dann ziemlich genau vorhersagen, wie sehr die kognitive Leistung nachlassen wird», sagt er. «Unser Bluttest ist viel einfacher, schonender und preiswerter als herkömmliche Untersuchungen.» </p>

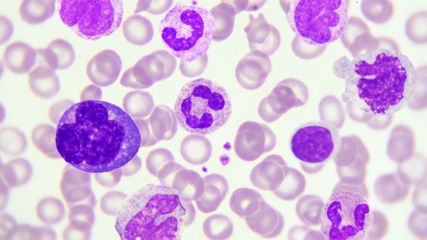

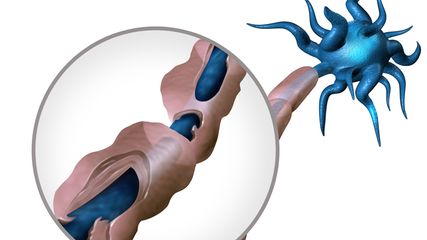

<hr />

<p class="article-content"><p>Jucker hofft, dass sein Test hilft, endlich wirksame Medikamente zu finden. Hunderte von Studien wurden schon durchgeführt, aber kein Präparat brachte den erhofften Erfolg. Alzheimer entsteht – so die gängige Hypothese – weil sich Beta-Amyloid und Tau im Hirn ablagern. Durch die Plaques können die Nervenzellen nicht mehr kommunizieren und sterben ab. «Bei den bisherigen klinischen Studien haben wir vermutlich viel zu spät mit der Behandlung angefangen, nämlich wenn der Patient schon kognitive Störungen hat», sagt Prof. Giovanni Frisoni, Leiter der Memory Clinic am Universitätsspital in Genf. «Medikamente können dann nicht mehr verhindern, dass sie immer schlimmer werden.» Die Plaques lassen sich zwar mit Positronen-Emissions-Tomografie (PET) darstellen und Beta-Amyloid und Tau im Liquor nachweisen. «Die PET ist aber teuer, aufwendig und mit einer Strahlenbelastung verbunden», sagt Frisoni, «und die Liquorpunktion ist für die Patienten unangenehm. Den Bluttest der Kollegen finde ich daher sehr vielversprechend.»</p> <h2><strong>Den kognitiven Verfall vorhergesagt</strong></h2> <p>Juckers Test misst Überreste von Neurofilamenten, nämlich die Neurofilament-Leichtketten, NfL. NfL gehört zum axonalen Zytoskelett. Veränderungen in der Konzentration in Körperflüssigkeiten wurden mit Hirnschaden und Hirnatrophie in Mausmodellen beobachtet und bei neurologischen Krankheiten. Es wurde auch festgestellt, dass die Konzentration im Liquor gut mit der im Blut übereinstimmt. Bisher gab es aber keine Untersuchungen, wie sich die NfL-Konzentration im Verlauf einer neurodegenerativen Krankheit verhält und ob es als Biomarker im präsymptomatischen Stadium dienen könnte. Eigentlich baut der Körper Neurofilamente rasch ab. Doch die Leichtketten degradieren nicht so schnell und sind deshalb im Blut messbar. Untersucht hat das Forscherteam 405 Blutproben von Menschen mit der autosomal-dominant vererbten Form von Alzheimer (ADAD, Kasten)<sup>1</sup>. Diejenigen mit Mutation in einem der drei Gene Amyloid-beta-Precursor-Protein (APP), Presenilin 1 (PSEN1) oder 2 (PSEN2), die also mit Sicherheit an Alzheimer erkranken werden, hatten deutlich höhere NfL-Werte sowohl im Liquor als auch im Blut als Gesunde. «Uns hat erstaunt, dass das Neurofilament schon mehr als 16 Jahre vor dem Auftreten von Alzheimersymptomen im Blut anfängt anzusteigen», sagt Jucker. Dabei machte es keinen Unterschied, welche der drei Genmutationen der Betroffene hatte. Nahm NfL bei den Genträgern weiter zu, ging parallel ihr Hirngewebe zurück. «Wir sagten voraus, wie schnell die kognitive Leistung nachlassen wird, und so ist es dann auch in den meisten Fällen passiert – und zwar sowohl bei denen, die noch keine Symptome hatten, als auch bei symptomatischen Patienten», erzählt Jucker.</p> <p>Querschnitts- und longitudinale Studien von Patienten mit ADAD und anderen grossen Alzheimerkohorten zeigen, dass der pathologische Prozess wahrscheinlich schon bis zu 20 Jahre vor Ausbruch von Symptomen beginnt. 15 bis 20 Jahre vor den ersten klinischen Zeichen kommt es zur Akkumulation von Beta-Amyloid im Gehirn, 10 bis 15 Jahre vor Symptombeginn lässt der Stoffwechsel in der Hirnrinde nach und 5 bis 10 Jahre vorher atrophiert das Gehirn. «Diese Daten zeigen uns, wie wichtig es ist, so früh wie möglich zu intervenieren», sagt Jucker. «Deshalb ist es so wichtig, Biomarker für die präsymptomatische Phase zu haben.»</p> <h2><strong>Patienten belastende Untersuchungen ersparen</strong></h2> <p>Auch andere Forscher suchen fieberhaft nach Alzheimer-Bluttests. Einer davon misst Beta- Amyloid. In einigen Studien sagte der Amyloid-Test mit hoher Wahrscheinlichkeit voraus, ob der Betroffene irgendwann Alzheimer bekommt. Ein anderer Test bestimmt das Tau-Protein im Blut. Erhöhte Konzentrationen wiesen ebenfalls auf eine Demenz, allerdings wurden erhöhte Werte auch bei manchen Personen ohne kognitive Probleme gemessen. «Die Tests werden sich ergänzen», sagt Prof. Robert Perneczky, Alterspsychiater am Imperial College in London und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. «Es wird von der individuellen Situation und von neuen Medikamenten abhängen.» So könnte der Amyloid-Bluttest sich vor allem zur Diagnose eignen, wenn sich der Arzt unsicher ist, ob eine Demenz durch Alzheimer ausgelöst wird oder durch andere Ursachen wie Medikamente, Depressionen, Schilddrüsenkrankheiten oder einen Vitaminmangel. Zeigt der Test viel Amyloid im Blut, wäre das ein starker Hinweis für Alzheimer, was man dann mit PET und Liquorpunktion weiter abklärt. «So würden wir einigen Patienten die belastenden Untersuchungen ersparen», sagt Perneczky. «Viele finden diese sehr unangenehm oder haben Angst in der PET.» Bewährt sich eines der zurzeit getesteten Medikamente, die die Bildung von Amyloid verhindern, könnte man im weiteren Verlauf mit Juckers Neurofilament-Test schauen, ob das Medikament wirkt – dann bliebe der NfL-Spiegel stabil. Jucker sieht einen grossen Vorteil seines Tests zurzeit noch für Studien. «Es ist natürlich viel einfacher zu prüfen, ob ein neues Medikament wirkt, wenn man Blutproben nimmt, als dass teure Aufnahmen vom Hirn oder belastende Liquoruntersuchungen gemacht werden.»</p> <p>In Tübingen wird NfL auch ausserhalb von Studien gemessen, zum Beispiel wenn ein Patient eine Demenz durch Medikamente, Schilddrüsenkrankheiten oder einen Vitaminmangel hat. «Bleiben die Neurofilamente stabil, können Patient und Angehörige beruhigt werden», sagt Jucker. «Der Zustand wird sich vermutlich nicht weiter verschlechtern, und es steckt kein Alzheimer dahinter.» Allerdings sind noch einige Aspekte unklar. So ist beispielsweise noch nicht klar, ob sich die Ergebnisse ohne Weiteres auf die weit häufigere sporadische Form übertragen lassen. Auch ist der Test bisher nicht validiert; positiver und negativer prädiktiver Wert sind nicht bekannt. «Solange man nicht weiss, wie aussagekräftig ein Test ist, sollte er auf keinen Fall Einzug in die klinische Praxis erhalten», sagt Prof. Dr. rer. nat. Silke Schicktanz, Professorin für Kultur und Ethik der Biomedizin an der Universität Göttingen. Als Arzt muss man dem Patienten vor so einem Test unbedingt erklären, was solch ein Risikoergebnis bedeutet. Seit der Arbeit des berühmten Bildungsforschers Gerd Gigerenzer<sup>2</sup> wissen wir, dass viele Ärzte eine zusätzliche Ausbildung brauchen, um Risikoaussagen richtig zu erklären. Und selbst wenn ein Arzt sich damit auskennt, kann er das Risiko erst dann vernünftig beschreiben, wenn es die genauen Angaben zur Testqualität gibt.»</p> <p>Für das Screening, wie manche Forscher hoffen, eignen sich die Bluttests noch nicht. «Würde mich ein Patient heute nach so einem Test fragen, würde ich das ablehnen», sagt der Demenzforscher Frisoni. «Ich bin zwar optimistisch, dass wir in den kommenden Jahren endlich ein Alzheimermedikament haben werden. Aber jetzt kann man doch keinen Patienten mit der Diagnose, dass er irgendwann Alzheimer bekommen wird und wir nichts tun können, alleine lassen.»</p> <table style="border: 2px solid #666;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;">Bei der häufigsten, sporadischen Alzheimerform haben Gene einen gewissen Einfluss, aber der Lebensstil spielt auch eine grosse Rolle. Anders bei der autosomal-dominant vererbten Form (ADAD), die weniger als 1 von 100 Alzheimerpatienten betrifft. Hier spielen Gene die Hauptrolle, mutiert ist dabei eines von drei Genen, PSEN1, APP oder PSEN2. Hat Vater oder Mutter ADAD, bekommt man mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent auch ADAD. Die Betroffenen erkranken meist zwischen 30 und 50; Symptome, weiterer Verlauf und Behandlung sind fast genauso wie bei der «klassischen» Form.</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><em>Prof. Dr. rer. nat. Silke Schicktanz ist Professorin für Kultur und Ethik der Biomedizin am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Göttingen.</em></p> <p><strong><em>Prof. Schicktanz, was für Probleme sehen Sie bei den Bluttests?</em><br /></strong><em><strong>Silke Schicktanz:</strong> </em>Den klinischen Nutzen sehe ich kritisch, weil wir noch keine Therapie haben. Bevor man solche Tests frei verfügbar macht, muss man sich genau überlegen, was das Ergebnis bei der Person auslösen kann – wenn sie es überhaupt versteht. Nur wenige Ärzte können leider klar und verständlich erklären, was ein «erhöhtes Risiko» im konkreten Fall bedeutet. Wenn die Person es versteht, kann sie das psychisch enorm belasten. Aus unseren Interviewstudien mit Patienten mit «mild cognitive impairment» wissen wir, dass sie unterschiedliche Meinungen haben, ob sie so einen Test machen lassen würden oder nicht. Manche haben grosse Angst, stigmatisiert zu werden. Der Partner traut dem Betroffenen nichts mehr zu – sei es, sich um finanzielle Themen zu kümmern oder ein Familienfest zu organisieren –, denn «er könne sich ja eh nichts mehr merken». Der Partner denkt: «Das mache ich lieber selbst.» – So verliert der Betroffene sein Selbstbewusstsein. Manche könnten auch depressiv werden. Das wäre eine Art «self-fulfilling prophecy».</p> <p><em><strong>Was meinen Sie damit?<br /></strong><strong>Silke Schicktanz:</strong> </em>Wenn der Betroffene erfährt, er bekomme mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Demenz, meint er bei bestimmten Zeichen, er habe schon eindeutige Vorzeichen von Demenz. Es ist jedoch zum Beispiel normal, dass einem manchmal etwas nicht einfällt, etwa der Name der Nachbarin oder was man einkaufen wollte. Die Betroffenen meinen dann aber, das seien schon Zeichen ihrer Demenz. Manche werden unsicher, lassen etwas fallen und denken: «Ach, das ist meine Demenz, die hat jetzt schon angefangen.»</p> <p><em><strong>Sehen Sie nichts Positives an den Bluttests?<br /></strong><strong>Silke Schicktanz:</strong> </em>Die Mitteilung, dass man mit hohem Risiko an Alzheimer erkranken wird, kann einen dazu motivieren, seinen Lebensstil zu ändern. Denn das ist die einzige Massnahme, von der wir wissen, dass es möglicherweise das Risiko etwas senken kann. Es kann auch ein Motivationsschub sein, eine Patientenverfügung zu schreiben. Natürlich weiss jeder, dass er irgendwann im Alter krank werden könnte. Aber nur rund jeder Fünfte kümmert sich darum, was er in kritischen Situationen möchte. Kennt man sein erhöhtes Risiko für Alzheimer, könnte man einiges in der Patientenverfügung konkreter festlegen, zum Beispiel wer die Vollmacht für einen übernehmen soll, wenn die kognitive Funktion nachlässt.</p> <p><em><strong>Wie kommuniziert man als Arzt das Risiko gut?<br /></strong><strong>Silke Schicktanz:</strong> </em>Die erste Botschaft ist: Das Ergebnis gibt eine Wahrscheinlichkeit an, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass man die Krankheit nicht bekommt. Zweitens müsste man versuchen, mit konkreten Zahlen zu arbeiten. Also etwa «von 1000 Leuten mit positivem Test bekommen später 99 Alzheimer» – das ist natürlich nur ein Beispiel. Man müsste dem Patienten auch erklären, wie hoch der falsch positive und der falsch negative Wert sind beziehungsweise was das überhaupt bedeutet. Der Patient sollte auch wissen, dass eine Demenz unterschiedlich verlaufen kann, bei manchen sehr langsam, bei manchen schneller, und man sollte ihm erklären, welche Möglichkeiten von Pflege und Versorgung es gibt. Man sollte versuchen, den Patienten zu beruhigen und Zuversicht zu vermitteln.</p> <p><em><strong>Wie finden Sie es, solche Tests den Patienten anzubieten?<br /></strong><strong>Silke Schicktanz:</strong> </em>Für klinische Studien halte ich es für eine gute Idee, denn der Test – wenn er denn eine hohe Aussagekraft hat – ist allemal verträglicher als PET oder eine Liquoruntersuchung. Auch für die Differenzialdiagnose kann sich der Test eignen. Aber als generelles Screening-Instrument finde ich so einen Test fahrlässig – wir haben ja noch keine Therapie. Das Recht auf Nicht-Wissen muss auf jeden Fall geschützt bleiben. Wenn man den Test dennoch auf freiwilliger Basis anbietet, muss eine gute Beratung gewährleistet sein, und zwar völlig unabhängig von den Entwicklern der Tests – sei es weil jemand damit etwas verdienen oder weil er mit seiner Forschung vorankommen möchte. Wenn aber solche Bluttests jetzt schon auf den Markt sollen, dann halte ich das für voreilig entschieden, da die Testgüte nicht gesichert ist und die Rahmenbedingungen wie gute Beratung derzeit fehlen.</p> <p><em><strong>Müssten die Politiker solche Bluttests besser kontrollieren?<br /></strong><strong>Silke Schicktanz:</strong> </em>Ja, auf jeden Fall. Das, was für Gentests gilt, muss auch für solche prädiktiven Tests gelten. Die Frage, ob ich wissen will, was für Krankheiten ich in den nächsten Jahren bekommen werde, ist eine höchst persönliche Entscheidung, die viele Konsequenzen hat, und das Ergebnis darf nicht in die falschen Hände geraten – etwa von Versicherungen. Mit unserem Projekt Prädiadem (http://praediadem.de/) versuchen wir, die Politiker darauf aufmerksam zu machen.</p> <p><em>Vielen Dank für das interessante Gespräch!</em></p> <p> </p> <p><em>Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno ist Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte an der Universität Zürich.</em></p> <p><em><strong>Prof. Biller-Andorno, welche ethischen Probleme sehen Sie bei den Bluttests?<br /></strong><strong>Nikola Biller-Andorno:</strong> </em>Man muss zunächst differenzieren, von welchen Personen wir sprechen: von Personen, in deren Familie Alzheimer aufgetreten ist und die sich Sorgen machen, selbst betroffen zu sein? Die vielleicht meinen, an sich selbst bereits erste Symptome zu beobachten? In diesem Fall könnte der Test den Betroffenen entweder beruhigen oder seine Befürchtungen bestätigen. Manche empfinden diese Information als hilfreich, weil sie zum Beispiel ihr Leben besser planen können, andere als furchtbar, weil sie mit der ständigen Sorge leben müssen, dass die Symptome schlimmer werden. Der Betroffene sollte sich im Vorfeld sorgfältig überlegen, ob er dieses Wissen zum jetzigen Zeitpunkt haben möchte, insbesondere weil es ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit wiedergibt – wenn auch eine hohe. Für einen guten Entscheidungsfindungsprozess sollten Fachleute den Patienten aufklären und seine Präferenzen respektieren.</p> <p><em><strong>Was ist mit Menschen, die selbst merken oder die von Angehörigen darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihre Hirnleistung nachgelassen hat?<br /></strong><strong>Nikola Biller-Andorno: </strong></em>Für diese bedeutet ein Bluttest vermutlich eine Entlastung, weil er zu einer klaren Diagnose führen kann und man nicht länger rätseln muss, ob hinter den Veränderungen eine Depression steckt, Schilddrüsenkrankheiten oder ein Vitaminmangel. Wichtig ist hier aber auch die Frage, ob – mit Blick auf Versicherungen, Arbeitsplatz und Reaktionen des sozialen Umfeldes – es besser ist, den Status als Gesunder aufrechtzuerhalten oder ob eine medizinische Diagnose vorteilhafter ist. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eine transparente, verständliche, umfassende Aufklärung potenziell Testinteressierter bezüglich der Aussagekraft, aber auch möglicher psychologischer und sozialer Folgen ist daher in jedem Falle erforderlich. Noch einmal anders wäre es für Menschen ohne Beschwerden, die eine Einladung zu einem Screening-Bluttest erhalten, und der Test dann zeigt, dass sie später an einer Demenz erkranken werden. Das ist der Fall, den es zu vermeiden gilt, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die Leute durch die Information unter dem Strich wirklich einen Vorteil haben.</p> <p><em><strong>Müsste die Politik solche Tests besser kontrollieren?<br /></strong><strong>Nikola Biller-Andorno: </strong></em>Die Bluttests lassen ähnliche Fragen aufkommen wie Gentests, weil sie Aussagen über weit in der Zukunft liegende Ereignisse machen. Es wäre dringend notwendig, die aktuelle Gesetzeslage zu prüfen: Vielleicht müsste man die Regeln, die für Gentests gelten – also bezüglich Aufklärung, Diskriminierungsverbot oder der Einschränkung der Informationen, die Arbeitgeber oder Versicherungen verlangen dürfen –, auf nicht genetische prädiktive Tests ausweiten. Jeder Einzelne – insbesondere Ärzte, die mit Demenzpatienten zu tun haben – sollte sich aber über das Thema Gedanken machen.</p> <p><em><strong>Warum?<br /></strong><strong>Nikola Biller-Andorno: </strong></em>Wenn man wirklich mit einem simplen Bluttest eine relativ verlässliche Aussage über die Wahrscheinlichkeit einer späteren Alzheimererkrankung machen kann, ist das ein extrem wichtiger Schritt. Es bleibt dann nur zu hoffen, dass auf die Möglichkeit der Frühdiagnostik auch möglichst bald eine Therapie folgt. Ansonsten ist es vielleicht ähnlich wie bei Chorea Huntington, da entscheiden sich auch viele gegen einen Test. Es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass sich die Menschen freiwillig entscheiden dürfen, ob sie einen Test machen wollen. Es darf kein Druck ausgeübt werden von Versicherern oder von der Gesellschaft, sich im mittleren Lebensalter auf die voraussichtliche geistige Leistungsfähigkeit in 10 oder 15 Jahren «checken» zu lassen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Preische O et al.: Nature Medicine, online 21.01.2019 <strong>2 </strong>https://www.dagstat.de/fileadmin/symposium/2013/Praesentation_Gigerenzer.pdf</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...