©

Getty Images/iStockphoto

Renaissance der Syndrome?

Jatros

30

Min. Lesezeit

12.09.2019

Weiterempfehlen

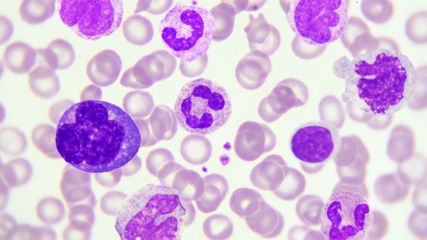

<p class="article-intro">Epilepsie bei Menschen mit geistiger Behinderung wird teilweise noch immer als Randthema behandelt. Fortschritte in der genetischen Diagnostik und das Interesse an der personalisierten Medizin rücken bestimmte Epilepsiesyndrome wieder in den Fokus.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Die Studienlage zu Antiepileptika bei Patienten mit geistiger Behinderung ist nicht umfangreich und liefert keinen Ansatzpunkt für die personalisierte Medizin. In der Literatur findet sich lediglich ein Cochrane Review mit 14 randomisiert kontrollierten Studien (total 1116 Patienten).<sup>1</sup> Dieser kommt zu der Schlussfolgerung: Antiepileptika wirken auch bei Menschen mit geistiger Behinderung, und zwar mit einem vergleichbaren Spektrum an unerwünschten Wirkungen wie bei Patienten mit normaler Intelligenz, bietet aber keine weiteren Ansatzpunkte hinsichtlich personalisierter Medizin.</p> <h2>Epilepsiesyndrome – der Weg zur personalisierten Medizin?</h2> <p>Im Gegensatz dazu findet die Diagnose der Epilepsiesyndrome Tuberöse-Sklerose-Komplex, Dravet-Syndrom und Lennox- Gastaut-Syndrom zunehmend wieder Beachtung, wie Dr. Christian Brandt, Leitender Arzt der Abteilung für Allgemeine Epileptologie am Epilepsiezentrum Bethel in Bielefeld, berichtete.</p> <p><strong>Tuberöse-Sklerose-Komplex</strong> <br />Die multizentrische randomisiert kontrollierte Zulassungsstudie zeigte zwischen den Verumarmen in unterschiedlichen Dosierungen und dem Placeboarm signifikante Unterschiede hinsichtlich der Wirksamkeit von Everolimus.<sup>2</sup> Erste Daten der offenen Follow-up-Studie zeigen, dass der Effekt über zwei Jahre bestehen bleibt.<sup>3</sup> Dravet-Syndrom Heterozygote SCN1A-„Loss of function“- Mutationen sind die häufigste Ursache des Dravet-Syndroms. Zur Behandlung ist Stiripentol zugelassen.<sup>4</sup> Studien zu Fenfluramin laufen aktuell noch und sind vielversprechend.<sup>5</sup> Weitere Antiepileptika sind ebenfalls wirksam, Na<sup>+</sup>-Kanal-Blocker sollten jedoch vermieden werden. Cannabidiol konnte in einer Studie mit 120 Kindern und jungen Erwachsenen die Anfallsfrequenz signifikant reduzieren.<sup>6</sup></p> <p><strong>Lennox-Gastaut-Syndrom</strong> <br />Rufinamid zeigte in einer 12-wöchigen doppelblinden randomisierten Parallelgruppenstudie im Vergleich zu Placebo besonders bei Sturzanfällen eine signifikante Reduktion.<sup>7</sup> Auch für Cannabidiol konnte eine signifikante Wirksamkeit nachgewiesen werden.<sup>6 </sup></p> <h2>Genetische Diagnostik</h2> <p>Genetische Grundlagen bei Epilepsien sind relativ häufig (50–70 % aller Epilepsien), berichtete Dr. Sarah von Spiczak, DRK-Norddeutsches Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche, Schwentinental. Sie präsentierte in ihrem Vortrag verschiedene Methoden zur Detektion von Mutationen und zeigte die Vorgehensweise in der Praxis auf. <br />Bevor eine Genanalyse beauftragt werden kann, müssen verschiedene Fragen geklärt werden. Unter anderem: Welches Ziel verfolgen der Arzt, der Patient oder dessen Angehörige mit der Diagnostik? Ist eine humangenetische Beratung im Vorfeld notwendig? Welche Methode kommt zum Einsatz? Wie wird diese finanziert? Hinzu kommen bei Menschen mit geistiger Behinderung spezielle Fragen: Hat der Patient eine Meinung zu der geplanten Diagnostik? Welchen Nutzen hat der Patient? Wer muss der Diagnostik zustimmen? <br />Für eine genetische Analyse stehen verschiedene Methoden zur Verfügung: Chromosomenanalyse, Array-CGH/SNP-Array, Sanger-Sequenzierung, Multiplex Ligationdependent Probe Amplification, Next-Generation Sequencing (Gen-Panel, Exom, Genom). Die erfolgreiche diagnostische Aufklärung ist dabei abhängig von der untersuchten Kohorte, der gewählten Methode und dem Analysezeitpunkt. Wichtig ist bei Gen-Panel-Analysen die Auswahl des geeigneten Panels. Exomanalyse und hochauflösende Array-CGH können einen zusätzlichen Nutzen bringen. <br />Ebenso kann die Reanalyse von genetischen Daten neue Erkenntnisse bringen. Dies wurde in verschiedenen Studien zu unterschiedlichen Erkrankungen untersucht.<sup>8–11</sup> Die Häufigkeit der Diagnoseklärung durch Reanalyse lag dabei zwischen 10,5 und 15,4 %. Hauptgründe für eine nachträgliche erfolgreiche Klärung waren neue Literatur, Datenbank-Updates, Weiterentwicklung der Analysetools, Rephänotypisierung oder Interpretationsfehler. Eine Durchführung alle 12–24 Monate ist daher sinnvoll und realistisch.</p> <p>Weitere Informationen:<br /><a href="http://www.dgfe.org">www.dgfe.org</a> (Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Genetik der DGfE)<br /><a href="http://www.epilepsygenetics.net">www.epilepsygenetics.net</a> (Blog der ILAE-Genetikkommission)</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung der Deutschen und Österreichischen Gesellschaften für Epileptologie und der Schweizerischen Epilepsie-Liga, 7. bis 9. Mai 2019, Basel

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Jackson CF et al.: Cochrane Database Syst Rev 2015 (9): CD005399 <strong>2</strong> French JA et al.: Lancet 2016; 388(10056): 2153-63 <strong>3</strong> Franz D et al.: Epilepsia 2018; 59(6): 1188-97 <strong>4</strong> Gataullina S et al.: Seizure 2017; 44: 58-64 <strong>5</strong> Bialer M et al.: Epilepsia 2017; 58(2): 181-221 <strong>6</strong> Devinsky O et al.: NEJM 2018; 378: 1888-97 <strong>7</strong> Glauser T et al.: Neurology 2008; 70(21): 1950-8 <strong>8</strong> Li J et al.: Gene 2019; 700: 168-75 <strong>9</strong> Al-Nabhani M et al.: Clin Genet 2018; 94(6): 495-501 <strong>10</strong> Nambot S et al.: Genet Med 2018; 20(6): 645-54 <strong>11</strong> Alfares A et al.: Genet Med 2018; 20(11): 1328-33</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...