La réadaptation oncologique ambulatoire en Suisse: où en est-on et quels sont les enjeux futurs?

Auteur:

Nicolas Sperisen

Spécialiste Cancer Survivorship, Ligue suisse contre le cancer

Membre du comité d’oncoreha.ch

E-mail: nicolas.sperisen@krebsliga.ch

La réadaptation oncologique ambulatoire représente une étape essentielle dans le parcours de soin. Outre redonner un élan aux personnes touchées par la maladie, elle apporte des bénéfices significatifs pour la santé et la survie. Malgré les développements et les progrès réalisés en Suisse ces dernières années, elle demeure insuffisamment reconnue et valorisée.

Keypoints

-

La réadaptation oncologique ambulatoire amène une réelle plus-value aux personnes touchées par la maladie.

-

La réadaptation oncologique ambulatoire est la porte d’entrée à un cancer survivorship réussi.

-

Des programmes de qualité sont disponibles sur l’ensemble du territoire suisse.

-

Il manque encore à ce jour des critères de qualité pragmatiques.

La maladie cancéreuse progresse et concerne toujours plus de personnes chaque année en Suisse. Des comportements pas toujours favorables à la santé ainsi qu’une exposition à certains facteurs de risque, souvent difficiles à contrôler, en sont généralement la cause. Fort heureusement, les progrès en matière de médecine, associés à l’amélioration des programmes de dépistage, conduisent en parallèle à une amélioration constante du taux de survie. Actuellement, 68% des adultes touchés par la maladie sont encore en vie cinq ans après le diagnostic.1 Par conséquent, la quantité de survivant·es du cancer* augmente régulièrement et, à l’heure actuelle, plus de 450000 personnes sont considérées comme telles en Suisse.1 Toutefois, ces personnes n’en ont pas pour autant fini avec la maladie puisque des effets secondaires et tardifs, de la maladie et/ou des traitements, peuvent encore survenir et les atteindre durant plusieurs années tout en altérant leur qualité de vie liée à la santé jusqu’à 26 ans après le diagnostic.2,3 Il s’ensuit qu’elles peuvent éprouver alors d’importants besoins au niveau bio-psycho-social et spirituel. Environ un tiers d’entre elles souhaite, en conséquence, un accompagnement spécialisé pour y remédier.4 Aussi, recevoir des informations claires et compréhensibles quant à leur état de santé et pouvoir bénéficier d’une continuité dans les soins de support a été identifié comme des besoins prépondérants de cette population.5 La réadaptation oncologique, notamment ambulatoire, peut et doit y apporter une contribution non négligeable.

Qu’est-ce que laréadaptation oncologique?

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la réadaptation comme «un ensemble d’interventions conçues pour optimiser le fonctionnement et réduire le handicap des personnes souffrant de problèmes de santé lorsqu’elles interagissent avec leur environnement».6 La réadaptation «relève d’un processus orienté santé et autonomie, comprenant l’ensemble des mesures coordonnées sur le plan médical, éducatif et social. Elle doit permettre au patient de surmonter ses déficits ou handicaps, afin qu’il retrouve un fonctionnement physique, psychologique et social optimal. Alors il pourra redonner du sens à sa vie en retrouvant sa place dans la société».7

Dans le domaine de l’oncologie, la réadaptation est considérée comme un élément-clé pour la réussite des traitements8 et doit être intégrée dans le parcours de la personne.9 Elle poursuit des objectifs liés aux besoins spécifiques des personnes dans les domaines bio-psycho-sociaux et spirituels mais aussi des objectifs généraux tels que l’acquisition de nouvelles connaissances ou de nouvelles stratégies de coping et d’autogestion de la maladie.

Quelle forme prend laréadaptation oncologique?

Un programme de réadaptation peut débuter à différents moments dans le parcours du patient. En amont du traitement, la préhabilitation a pour objectif de préparer la personne aux traitements, notamment à la chirurgie. En optimisant les fonctions de base, notamment la santé physique et psychique, et en augmentant la tolérance aux traitements, la préhabilitation renforce la personne, contribue au maintien de sa qualité et améliore la survie.10 Un programme de réadaptation peut également débuter durant la phase de traitement aiguë permettant ainsi de soulager la personne des effets négatifs de ces derniers. Toutefois, la fatigue ressentie et les nombreux effets secondaires des traitements rendent la participation difficile. De ce fait, dans la pratique, la majorité des personnes débutent un programme de réadaptation après la fin des traitements. Ceci a l’avantage de soutenir la personne durant une période particulièrement critique. En effet, durant cette phase de transition entre la fin des traitements et un retour à une certaine normalité, le soutien perçu jusque-là est fortement réduit alors que les premiers effets secondaires peuvent apparaître. Finalement, dans certains cas, l’intégration à un programme de réadaptation peut se faire plus tardivement, lorsque des complications surviennent.

Idéalement, une réadaptation devrait durer jusqu’à ce que la personne améliore significativement ses déficits fonctionnels.11 Toutefois, dans la pratique, il est difficile de ne pas fixer une fin précise. La durée optimale d’un programme de réadaptation est ainsi comprise entre 12 et 16 semaines.12 S’il n’existe pas de programmes types de réadaptation en Suisse, chaque centre développant sa propre offre, certaines mesures se retrouvent néanmoins habituellement dans l’offre de base. Il s’agit de la thérapie par le mouvement – qui est systématiquement proposée – de la psycho-oncologie, du conseil nutritionnel et du support social. Cette dernière mesure est fréquemment proposée en partenariat avec les Ligues cantonales contre le cancer. Certains programmes mettent également à disposition différentes mesures complémentaires telles que de l’ergothérapie, des mesures de médecine complémentaire ou un accompagnement spirituel. Enfin, la promotion de l’autogestion est un aspect central des programmes de réadaptation. Cela permet de renforcer les compétences des personnes touchées et de leurs proches afin qu’elles puissent retrouver un équilibre au quotidien et mieux vivre avec la maladie et ses conséquences.13

Quand est-ce qu’uneréadaptation est recommandée?

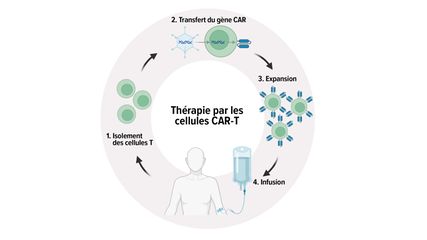

Lorsqu’une personne n’est plus en mesure de gérer ses tâches quotidiennes comme elle le souhaite ou lorsqu’elle a besoin de moyens auxiliaires pour le faire, il est alors important d’approfondir et de clarifier le besoin de réadaptation. Le cas échéant, il faut déterminer si elle requiert ou non des soins durant la période visée ainsi que son degré d’autonomie et de mobilité. Si elle peut se déplacer et ne ressent pas une fatigue excessive, une réadaptation en ambulatoire est envisageable. Dans le cas contraire, une réadaptation stationnaire ou semi-stationnaire est préférable. La Figure 1 identifie les conditions préalables au suivi d’un programme de réadaptation.

Fig. 1: Critères médicaux préalables au suivi d’un programme de réadaptation

Quel est le développement dela réadaptation en Suisse?

2008 marque les débuts de la réadaptation en Suisse avec le lancement par la Ligue suisse contre le cancer du projet «Création de réseaux régionaux de réadaptation oncologique». Celui-ci avait pour objectif de favoriser la réadaptation en offrant un financement. Des trois projets retenus (Zurich, Fribourg et Valais), seul celui du Valais persiste dans le domaine de la réadaptation oncologique (OncorehaVS). Les deux autres ont principalement débouché sur des offres spécialisées qui sont néanmoins toujours accessibles. En parallèle de ce financement, deux projets ont été menés dans les cantons du Tessin et de Berne débouchant sur deux programmes de réadaptation, respectivement en 2009 et 2011. Le programme tessinois peut être légitiment considéré comme le premier programme-pilote de réadaptation ambulatoire en Suisse. Entre-temps, en 2010, l’association professionnelle interdisciplinaire oncoreha.ch oncoreha.ch a été fondée. Elle représente les intérêts des institutions membres et a pour objectif de promouvoir la réadaptation en Suisse en tant que partie intégrante du parcours de soins oncologique.

Les années qui ont suivi ont vu le nombre de programmes disponibles augmenter de manière exponentielle. Des onze programmes en 2016 (six en suisse alémanique/un en suisse romande/cinq au Tessin), le nombre est passé à 20 début 2018 (11/4/5) et à 40 fin 2024 (20/15/5). L’étude nationale sur la réadaptation oncologique ambulatoire,12 menée entre 2018 et 2020, a identifié une similitude dans les objectifs et les groupes-cibles ainsi que dans les prestations de bases fournies. L’étude a toutefois aussi démontré des différences fondamentales. Celles-ci concernent principalement la durée des programmes et des thérapies, le nombre de modules obligatoires ou encore la communication et les flux d’informations internes. L’analyse par région linguistique a indiqué «qu’en Suisse alémanique et en Suisse italienne, des programmes modulaires individuels de plus longue durée mais de moindre intensité étaient offerts. Par contre, en Suisse romande, des programmes plus courts mais aussi plus intensifs sont plutôt proposés».12

Quels sont les défis de la réadaptation en Suisse?

Malgré une forte croissance et une implantation réussie sur l’ensemble du territoire suisse, la réadaptation oncologique ambulatoire doit faire encore face à certains défis, notamment en matière d’accès. En effet, le nombre total de personnes bénéficiant d’un programme reste très faible en comparaison du nombre de personnes touchées par la maladie chaque année et qui pourraient idéalement pouvoir en profiter. Une des raisons probables serait une méconnaissance sur les bienfaits de la réadaptation mais aussi sur l’offre disponible de la part des professionnelles et professionnels de la santé et des prescripteurs. La Ligue suisse contre le cancer propose depuis 2016 un aperçu des programmes disponibles ainsi que certaines informations de base (Fig. 2).**

Fig. 2: Capture d’écran de l’offre de réadaptions en Suisse (état novembre 2024)

Le financement des programmes présente un autre défi. Bien qu’il soit, dans la majorité des cas, assuré par l’assurance maladie de base, il n’est pas standardisé mais négocié individuellement. Cela a pour conséquence d’amener des différences notables dans la prise en charge par les différentes caisses maladie. Dans certains cas, la personne touchée doit passer par l’assurance complémentaire voire doit payer elle-même une partie des prestations. Il est dès lors indispensable de réfléchir à de nouveaux modèles de financement qui pourraient être mis en place pour pallier ce problème. Pour y arriver, il est nécessaire de bénéficier des critères de performance et de qualité permettant d’uniformiser les programmes et d’assurer une qualité optimale de la prise en charge. Une certification pourrait également être envisagée. En 2016, l’association des cliniques de réadaptation SW!SS REHA a travaillé dans ce sens et a défini de tels critères.*** Toutefois, certains d’entre eux seraient difficiles voire impossibles à mettre en pratique selon les prestataires de réadaptation.12 Il est dès lors essentiel de travailler activement dans la définition de critères pragmatiques.

Quelles sont les perspectives futures de la réadaptation en Suisse?

La réadaptation est une formidable porte d’entrée à un cancer survivorship réussi. Elle permet aux personnes concernées d’optimiser leur qualité de vie et facilite le retour à une nouvelle normalité. Il est désormais temps de la valoriser comme étant un élément central du parcours des patients. L’amélioration de la notoriété de l’offre, son harmonisation au travers de critères de qualité et l’élaboration d’un modèle de financement durable sont les prochaines étapes à mener. La mise en place d’offres de préhabilitation amènerait également une grande plus-value en matière de qualité de vie et de santé aux personnes touchées.

* Pour cet article, une personne est définie comme survivante du cancer depuis le moment du diagnostic et ce, jusqu’à la fin de sa vie selon le NCCS (2014), https://canceradvocacy.org/defining-cancer-survivorship/

** https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/leben-mit-und-nach-krebs/rehabilitation – la présentation de cette page web sera modifiée prochainement

*** https://www.swiss-reha.com/fr/ambulatoire_semi-stationnaire.html

Littérature:

1 Ligue suisse contre le cancer le cancer en suisse: les chiffres; Bern 2023 2 Nilsson M et al.: Cancer survivors’ experience of health-related quality of life six to eight years after diagnosis – a qualitative study. Open J Nurs 2021; 11: 882-95 3 Firkins J et al.: Quality of Life in «Chronic» Cancer Survivors: a meta-analysis. J Cancer Surviv 2020; 14: 504-17 4 Holm LV et al.: Participation in cancer rehabilitation and unmet needs: a population-based cohort study. Supportive Care Cancer 2012; 20: 2913-24 5 Sperisen N et al.: Domains and categories of needs in long-term follow-up of adult cancer survivors: a scoping review of systematic reviews. Healthcare 2024; 12: 1058 6 Organisation mondiale de la santé Réadapation Available online: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation (accessed on 14 October 2024) 7 Eberhard S: La réadapation en médecine interne. Bulletin des médecins suisses 2012; 93: 1334-6 8 World Health Organisation: WHO report on cancer: setting priorities, investing wisely and providing care for all; World Health Organisation, Ed.; Geneva, 2020; ISBN: 978-92-4-000129-9. 9 Silver JK: Integrating rehabilitation into the cancer care continuum. PM&R 2017; 9: S291-6 10 Stout NL et al.: Prehabilitation is the gateway to better functional outcomes for individuals with cancer. J Cancer Rehabil 2021; 4: 283-6 11 Strasser F: Onkologische Rehabilitation integriert in die Behandlungspfade der modernen Onkologie. Therapeutische Umschau 2019; 76: 449-9 12 Rohrmann S et al.: Swiss national survey on outpatient cancer re-habilitation (2018-2020): final report; Zurich 2020 13 Kessler C & Lasserre Moutet A: Concept de soutien à l’autogestion: lors de maladies non transmissibles, psychiques et d’addictions; Bern 2022

Das könnte Sie auch interessieren:

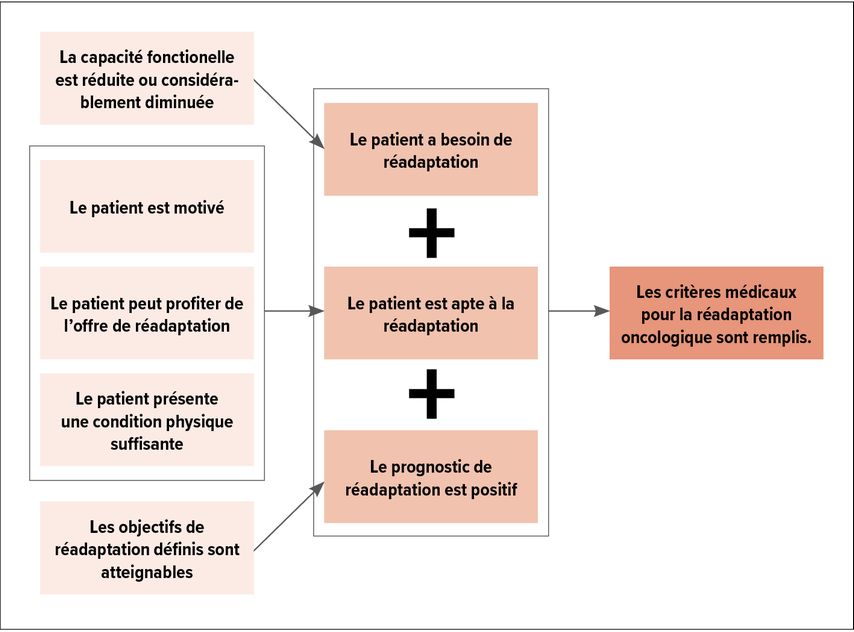

CAR, TRUCK et la nouvelle génération de thérapies par lymphocytes T

Les lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR, chimeric antigen receptor) sont des cellules immunitaires reprogrammées de manière synthétique («living drugs») avec des ...

Smarter medicine – une contribution à la transition écologique de la médecine

Lors du congrès de printemps de la SSMIG, des expert·es des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont présenté les projets «Choosing greenly» et «smarter medicine soins intensifs», qui ...

Maladies respiratoires chroniqueset changement climatique

La hausse globale des températures et l’augmentation des vagues de chaleur ont un impact négatif sur la qualité de l’air, en particulier dans les villes. Véritables portes d’entrée, les ...

.jpg)