Psychedelika in der Behandlung von Cluster-Kopfschmerzen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die klinische Forschung mit psychedelischen Substanzen erlebt eine Renaissance. Nachdem in deskriptiven Untersuchungen bei Patienten mit Cluster-Kopfschmerz (CKS) – welche mit den verfügbaren pharmakologischen Therapien oft nur ungenügend behandelt werden können – wiederholt eine therapeutische Wirksamkeit von Lysergsäurediethylamid (LSD) und Psilocybin beobachtet werden konnte, werden nun weltweit mehrere systematische Interventionsstudien mit Psychedelika in diesem Patientenkollektiv durchgeführt.

Keypoints

-

CKS ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung, welche mit enormer persönlicher Beeinträchtigung, aber auch ökonomischer und psychiatrischer Belastung einhergeht und mit den verfügbaren pharmakologischen Ansätzen häufig nur unzureichend behandelt werden kann.

-

Für Psychedelika wie LSD und Psilocybin liegt anekdotische Evidenz vor, dass sie Cluster-Attacken, jedoch auch Cluster-Episoden beenden und Remissionsphasen verlängern können.

-

Derzeit laufen mehrere klinische Studien, welche die Wirksamkeit von LSD und Psilocybin bei CKS-Patienten weltweit untersuchen.

Cluster-Kopfschmerz (CKS) ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung, die gemäss der internationalen Klassifikation von Kopfschmerzerkrankungen (ICHD-3) zur Diagnosegruppe der trigeminoautonomen Kopfschmerzerkrankungen gezählt wird.1 Diese Kopfschmerzen weisen die gemeinsamen Merkmale eines 15–180 Minuten anhaltenden, streng unilateralen Schmerzes im Verlauf des Nervus trigeminus auf, wobei solche Attacken bis zu achtmal am Tag, oftmals zu den gleichen Tageszeiten und nachts, auftreten können. Die gleichzeitige Aktivierung des autonomen Trigeminusreflexes erzeugt die charakteristischen Begleitsymptome einschliesslich ipsilateraler konjunktivaler Injektion, Tränenfluss, Lidödem, Ptosis und Miosis bei oftmals ausgeprägter Agitation.2

CKS ist mit einer Prävalenz von 0,1% selten und manifestiert sich meist im Alter von 20–40 Jahren, kann jedoch in jedem Lebensalter auftreten. Männer sind etwa dreimal häufiger als Frauen betroffen, mittlerweile wird CKS jedoch auch vermehrt bei Frauen diagnostiziert.3 Die Attacken treten üblicherweise in Episoden auf, die Wochen oder Monate andauern, wobei abhängig vom Intervall derselbigen zwischen episodischem und chronischem CKS unterschieden wird. In 80–90% der Fälle handelt es sich um episodischen CKS mit Remissionsperioden über einen Monat, währenddem es sich in 10–20% der Fälle um chronischen CKS mit Remissionsperioden von weniger als einem Monat handelt.1 CKS ist eine zwar seltene, aber besonders schmerzhafte und einschränkende Form der Kopfschmerzerkrankung, welche auch mit enormer psychiatrischer und ökonomischer Belastung einhergeht.4–7 CKS ist auch als «suicide headache» bekannt,2 wobei insbesondere während der Kopfschmerzattacken eine signifikant erhöhte Suizidalität beobachtet wurde.8

Die Pathogenese ist komplex und die zugrunde liegenden Mechanismen sind nicht vollständig geklärt, diskutiert werden genetische Faktoren, Konzentrationsänderungen des Neuropeptids «calcitonin gene-related peptide» (CGRP) sowie aufgrund der zirkadianen Rhythmik Veränderungen im Hypothalamus und bei den Hormonen Melatonin, Kortison, Testosteron und Orexin.3, 9, 10

Pharmakologische Behandlung von CKS

Gegenwärtig gibt es keine spezifische pharmakologische Behandlung für den CKS. Die derzeit verwendeten medikamentösen Therapien haben ihren Ursprung in der Behandlung anderer Indikationen und erwiesen sich für die Behandlung des CKS eher zufällig als hilfreich.11 Sauerstoff und Triptane sind die Hauptpfeiler der Akutbehandlung,12 währenddem Verapamil (oft in hohen Dosen und mit entsprechend unerwünschten Wirkungen), Lithium, Kortikosteroide und andere Neuromodulatoren als Prophylaxe eingesetzt werden.3 Für die Akuttherapie stellen serotonerge Verbindungen wie die Triptane – neben Sauerstoff, welcher in vielen Fällen die Therapie der ersten Wahl ist – eine wichtige zugelassene Therapieoption mit ebenfalls guter Evidenz dar.11, 12 Die beste Evidenz (Level A) liegt für die subkutane Anwendung von Sumatriptan und die nasale Anwendung von Zolmitriptan vor,12 welche über einen selektiven Agonismus an vaskulären Serotonin (5HT1)-Rezeptoren wirken.13 Nach der Gabe von subkutanem Sumatriptan zeigte sich bei 74% von 39 CKS-Patienten innerhalb von 15 Minuten eine Schmerzlinderung, 46% waren schmerzfrei.14 Ebenfalls zeigte sich nach der nasalen Verabreichung von Zolmitriptan innerhalb von 30 Minuten eine dosisabhängige Schmerzlinderung, dieser Effekt war jedoch vor allem in der Gruppe mit dem episodischen CKS zu beobachten. Lediglich bei ca. 1/3 der Patienten mit chronischem CKS konnte auch nach der Gabe der höchsten Dosis von Zolmitriptan nasal eine Schmerzlinderung erzielt werden, wobei sich eine solche jedoch auch in 14% der Fälle unter Placebo zeigte.15 Diese Daten zeigen, dass sich bereits die Akuttherapie – für welche gute Evidenz vorliegt – insbesondere der Patienten mit chronischem CKS schwierig gestaltet. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 20% der Patienten mit chronischem CKS gegenüber den konventionellen Therapien resistent sind.10 Für die medikamentöse Prophylaxe besteht lediglich geringe Evidenz und es ist derzeit keine pharmakologische Behandlung bekannt, die Cluster-Episoden beendet oder die Remissionsdauer verlängert,12 womit ein Bedarf an neuen Behandlungsansätzen besteht.

Evidenz für die Anwendung serotonerger Halluzinogene bei CKS

Patienten mit therapierefraktärem CKS scheinen sich mitunter, bei verzweifeltem Bedürfnis nach wirksamer Behandlung, selbstständig psychoaktiven Substanzen wie Cannabis, Lysergsäurediethylamid (LSD) und Psilocybin («magic mushrooms») zuzuwenden,16–18 wobei insbesondere nach der Anwendung serotonerger Halluzinogene über positive Effekte sowohl in der Akut- als auch Präventivbehandlung berichtet wurde.17, 19 In einer kürzlich publizierten Umfrage bezüglich Selbstmedikation mit psychedelischen Substanzen (n=410) gaben 15 Teilnehmer (4%) an, Psychedelika sowohl in geringen, nicht halluzinogenen als auch regulären, halluzinogenen Dosierungen zur Behandlung von CKS einzunehmen.18 Eine erste wissenschaftliche Erhebung zur Wirksamkeit des den Ergolinen zugehörigen LSD und des den Tryptaminen zugehörigen Psilocybins bei 53 Patienten mit CKS wurde 2006 publiziert. In dieser zeigte sich, dass Psilocybin bei 22 von 26 (85%) Patienten die Cluster-Attacke zu beenden vermochte, währenddem 25 von 48 (52%) Patienten, welche Psilocybin anwandten, und 7 von 8 (88%) Patienten, welche LSD anwandten, berichteten, dass die Cluster-Episode beendet wurde – dies teilweise bereits nach einmaliger Einnahme von LSD. Darüber hinaus verlängerte sich bei 18 von 19 Psilocybin- und 4 von 5 LSD-Anwendern die Remissionsphase. Relativ zeigte sich Psilocybin in dieser Befragung der Akuttherapie mit Sauerstoff und Triptanen überlegen, währenddem LSD in der Prophylaxe gegenüber der konventionellen Medikation wirksamer schien.20

In einer neueren Befragung eines grösseren Patientenkollektivs (n=496) wurde ebenfalls gezeigt, dass Psilocybin hinsichtlich Beendigung einer Cluster-Attacke oral und intranasal verabreichten Triptanen überlegen und der Anwendung von Sauerstoff nicht unterlegen war. Sowohl LSD als auch Psilocybin waren in der Prophylaxe wirksamer als die herkömmlich verwendeten Medikamente Verapamil, Prednison und Methysergid. Psilocybin wurde am häufigsten als Substanz genannt, welche eine Cluster-Episode verkürzen oder gar beenden konnte und zu Remission führte.21 In beiden Befragungen wurde über die Einnahme von subhalluzinogenen und psychoaktiv wirksamen Dosierungen berichtet, wobei beide Dosisregime wirksam schienen.20, 21

Bei den bisher verfügbaren Daten zur Anwendung von Psychedelika in der Behandlung von CKS ist zu beachten, dass es sich um retrospektive, unkontrollierte Befragungen handelt, welche möglicherweise einem Selektions- und Recall-Bias unterliegen. Ähnlich zeigten sich jedoch in einer prospektiven, unverblindeten und nicht placebokontrollierten Studie mit dem nicht halluzinogenen 2-Bromo-Lysergsäurediethylamid (BOL-148) nach dreimaliger Anwendung bei 4 von 5 Patienten mit therapierefraktärem CKS eine Reduktion der Häufigkeit der Attacken sowie eine Abnahme der Schmerzintensität und eine Verlängerung der Remissionsphase bei 3 Patienten.22

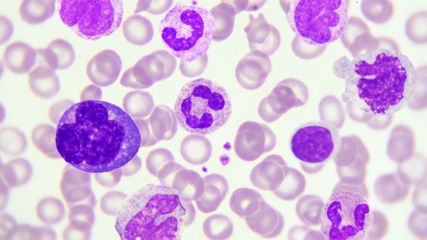

Die Mechanismen, welche der Wirkung von Psychedelika in der Behandlung von CKS zugrunde liegen, sind unklar. Denkbar erscheint eine Wirkung aufgrund struktureller Ähnlichkeit mit bereits in der Therapie von CKS verwendeten Substanzen und serotonerger Aktivität mit hoher Affinität gegenüber 5HT1- und 5HT2-Rezeptoren (Abb. 1)23 sowie hierdurch induzierter neuroendokriner24 oder neuromodulatorischer Effekte – so wurde beispielsweise unter Psilocybin eine möglicherweise therapeutisch nützliche Reduktion des hypothalamischen Blutflusses beschrieben.25 So ist LSD strukturell mit dem bereits früher verwendeten Ergotamin verwandt. Psilocybin ist als Tryptamin sehr ähnlich den Triptanen und beide ähneln dem Serotonin. Das Serotoninsystem ist also wahrscheinlich an der Wirkvermittlung beteiligt.

Abb. 1: Strukturformeln der Tryptamine Sumatriptan und Psilocin (aktiver Metabolit der «prodrug» Psilocybin) und der Lysergsäurederivate Ergotamin und Lysergsäurediethylamid (LSD) sowie deren Rezeptorprofil. Die pharmakologische Aktivität dieser Substanzen ist insbesondere zurückzuführen auf eine strukturelle Ähnlichkeit zu Serotonin und die damit verbundene Affinität zu Serotonin-Rezeptoren. 5-HT: Serotonin, 5-HT1/2-R: Serotonin-1/2-Rezeptoren, DA-R: Dopamin-Rezeptoren, α-R: Alpha-Rezeptoren

Aktuelle Studien mit psychoaktiven Substanzen bei CSK-Patienten

Nachdem die psychedelische Forschung seit den 1970er-Jahren kaum mehr möglich war, erlebt diese nun eine Renaissance und Effekte von Psychedelika werden derzeit sowohl bei gesunden Versuchspersonen als auch bei Patienten mit unterschiedlichen psychiatrischen und somatischen Indikationen untersucht.26, 27 Weltweit werden aktuell drei klinische Studien zur Wirksamkeit von LSD und Psilocybin in der Behandlung von CKS durchgeführt.

Zwei Studien untersuchen die Effekte von Psilocybin in der Behandlung von CKS. In einer open-label-Studie in Dänemark (NCT04280055) wird 20 Patienten mit chronischem CKS dreimalig Psilocybin in einer moderaten Dosierung (0,14mg/kg), jeweils im Abstand von einer Woche, verabreicht. Als primärer Endpunkt wird die Attackenhäufigkeit erfasst, jedoch mittels funktioneller Bildgebung (fMRI) auch unter anderem die funktionelle Konnektivität des Hypothalamus beurteilt. In den USA (NCT02981173) werden 24 Patienten mit chronischem und episodischem CKS in einer randomisierten, doppelblinden Crossover-Studie jeweils dreimalig im Abstand von je 5 Tagen mit Placebo, einer geringen (0,0143mg/kg oder 1mg) und einer moderaten (0,143mg/kg oder 10mg) Dosis von Psilocybin behandelt. Als primärer Outcome werden unter anderem die Dauer bis zur nächsten Attacke, Änderungen in der Intensität und Frequenz der Attacken sowie die Dauer der CKS-Episoden erfasst. Neben der Wirksamkeit in der Behandlung des CKS wird Psilocybin ebenfalls in der Anwendung bei Patienten, welche an Migräne (NCT04218539, NCT03341689), aber auch bei Patienten, welche an sekundären, posttraumatischen Kopfschmerzen leiden (NCT03806985), untersucht.

Eine erste Placebo-kontrollierte Studie mit LSD wird aktuell in der Schweiz am Universitätsspital Basel durchgeführt (NCT03781128). In einem Crossover-Design werden 30 Patienten mit episodischem oder chronischem CKS doppelblind jeweils dreimalig Placebo und eine moderate Dosis von 0,1mg LSD im Abstand von einer Woche verabreicht, wobei als primärer Endpunkt ebenfalls die Häufigkeit und die Intensität der Attacken mittels Kopfschmerztagebuch während 2 Monaten nach der Behandlung erfasst werden. Begleitend werden die Auswirkungen auf die Lebensqualität sowie auf die in dieser Population gehäuft auftretende Angst und Depression5, 28, 29 untersucht.

Diese Studien werden wichtige präliminäre Daten zum Einsatz alternativer Therapieoptionen, welche in der Behandlung von CKS dringend gebraucht werden, liefern.

Autorin:

Dr. med. Yasmin Schmid

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Universitätsspital Basel

E-Mail: yasmin.schmid@usb.ch

Literatur:

1 The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33(9): 629-808 2 Horton BT: Histamine cephalalgia: guest editorial. JAMA 1956; 160(6): 468-9 3 Hoffmann J, May A: Diagnosis, pathophysiology, and management of cluster headache. Lancet Neurol 2018; 17(1): 75-83 4 Rozen TD, Fishman RS: Cluster headache in the United States of America: demographics, clinical characteristics, triggers, suicidality, and personal burden. Headache 2012; 52(1): 99-113 5 Robbins MS: The psychiatric comorbidities of cluster headache. Curr Pain Headache Rep 2013; 17(2): 313 6 Ford JH et al.: Societal burden of cluster headache in the United States: a descriptive economic analysis. J Med Econ 2018; 21(1): 107-11 7 Jensen R, Stovner LJ: Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008; 7(4): 354-61 8 Ji Lee M et al.: Increased suicidality in patients with cluster headache. Cephalalgia 2019; 39(10): 1249-56 9 Wei DY et al.: Cluster headache: epidemiology, pathophysiology, clinical features, and diagnosis. Ann Indian Acad Neurol 2018; 21(Suppl 1): S3-S8 10 May A: Cluster headache: pathogenesis, diagnosis, and management. Lancet 2005; 366(9488): 843-55 11 Lambru G, Matharu M: Serotonergic agents in the management of cluster headache. Curr Pain Headache Rep 2011; 15(2): 108-17 12 Robbins MS et al.: Treatment of cluster headache: the American Headache Society evidence-based guidelines. Headache 2016; 56(7): 1093-106 13 Perez M et al.: Dimerization of sumatriptan as an efficient way to design a potent, centrally and orally active 5-HT1B agonist. Bioorg Med Chem Lett 1998; 8(6): 675-80 14 Treatment of acute cluster headache with sumatriptan. The Sumatriptan Cluster Headache Study Group. N Engl J Med 1991; 325(5): 322-6 15 Cittadini E et al.: Effectiveness of intranasal zolmitriptan in acute cluster headache: a randomized, placebo-controlled, double-blind crossover study. Arch Neurol 2006; 63(11): 1537-42 16 Tepper SJ, Stillman MJ: Cluster headache: potential options for medically refractory patients (when all else fails). Headache 2013; 53(7): 1183-90 17 de Coo IF et al.: Increased use of illicit drugs in a Dutch cluster headache population. Cephalalgia 2019; 39(5): 626-34 18 Hutten NRPW et al.: Self-rated effectiveness of microdosing with psychedelics for mental and physical health problems among microdosers. Front Psychiatry 2019; 10: 672 19 Andersson M et al.: Psychoactive substances as a last resort — a qualitative study of self-treatment of migraine and cluster headaches. Harm Reduct J 2017; 14(1): 60 20 Sewell RA et al.: Response of cluster headache to psilocybin and LSD. Neurology 2006; 66(12): 1920-2 21 Schindler EA et al.: Indoleamine hallucinogens in cluster headache: results of the Clusterbusters Medication Use Survey. J Psychoactive Drugs 2015; 47(5): 372-81 22 Karst M et al.: The non-hallucinogen 2-bromo-lysergic acid diethylamide as preventative treatment for cluster headache: an open, non-randomized case series. Cephalalgia 2010; 30(9): 1140-4 23 Rickli A et al.: Receptor interaction profiles of novel psychoactive tryptamines compared with classic hallucinogens. Eur Neuropsychopharmacol 2016; 26(8): 1327-37 24 Schindler EAD et al.: Neuroendocrine associations underlying the persistent therapeutic effects of classic serotonergic psychedelics. Front Pharmacol 2018; 9: 177 25 Carhart-Harris RL et al.: Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin. Proc Natl Acad Sci U S A 2012; 109(6): 2138-43 26 Liechti ME: Modern clinical research on LSD. Neuropsychopharmacology 2017; 42(11): 2114-27 27 Nutt D: Psychedelic drugs-a new era in psychiatry? Dialogues Clin Neurosci 2019; 21(2): 139-147 28 Louter MA et al.: Cluster headache and depression. Neurology 2016; 87(18): 1899-1906 29 Jorge RE et al.: Cluster headaches: association with anxiety disorders and memory deficits. Neurology 1999; 53(3): 543-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...