©

Getty Images/iStockphoto

Neue Perspektiven in der Behandlung von neuromuskulären Erkrankungen

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

01.09.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Viele neue Therapien wurden in den letzten Jahren zur Behandlung von neuromuskulären Erkrankungen vorgeschlagen und weckten grosse Hoffnungen. Die Organisatoren des EAN-Kongresses 2016 widmeten ein eigenes Symposium neuen therapeutischen Ansätzen bei ausgewählten neuromuskulären Krankheiten, für welche die existierenden Therapien nicht zufriedenstellend sind oder für die trotz zunehmenden Verständnisses ihrer Pathogenese noch keine effektive Therapie zur Verfügung steht.</p>

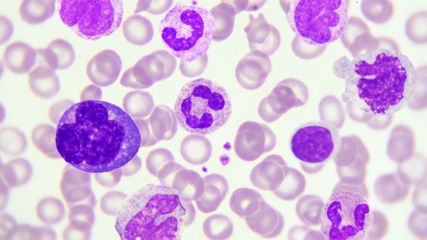

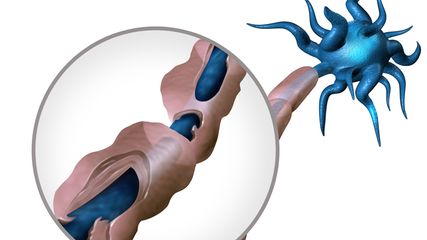

<hr />

<p class="article-content"><p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1604_Weblinks_Seite19.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>ALS: weit entfernt von einer effektiven Therapie?</h2> <p>Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der Patienten eine fokale und später auch generalisierte Muskelschwäche entwickeln, die oft in einer vollständigen Paralyse endet. Riluzol kann die Progression verzögern und die Überlebensrate um zwei bis drei Monate verlängern. Es gibt aber noch keine wirksame krankheitsmodifizierende Therapie. 23 Studien mit insgesamt 18 Wirkstoffen blieben bisher ohne positives Ergebnis.<sup>1</sup><br /> Die Ursache dafür vermutet Prof. Vincenzo Silani, Mailand, in der klinischen und biologischen Komplexität und Variabilität von ALS. Seit der Entdeckung von TDP-43 als Auslöser von ALS seien immer mehr Gene mit Aufgaben in unterschiedlichen Zellfunktionen mit ALS assoziiert worden. «Das ist entmutigend, denn es scheint, als bräuchten wir eine personalisierte Therapie für jeden einzelnen ALS-Patienten», so Prof. Vincenzo, «Ein gemeinsamer Nenner all dieser Gene scheint jedoch der Prozess der Autophagozytose zu sein.»<br /> Die Präzisionsmedizin ist laut Prof. Silani ein innovativer, wegweisender Ansatz, um ALS-Patienten zu helfen. Die Vorgehensweise, Patienten entsprechend der Biologie und/oder Prognose der Erkrankung oder dem Ansprechen auf spezifische Behandlungen in Subpopulationen einzuteilen, wird in der Onkologie bereits erfolgreich eingesetzt, steht bei ALS aber erst am Anfang. Die phänotypische Klassifikation, die umfassende Risikobeurteilung, die Detektion der präsymptomatischen Phase, das Studium der molekularen Abläufe, die Entwicklung eines Krankheitsmodells, die Identifikation von Biomarkern und schliesslich die Anpassung der therapeutischen Interventionen an die molekularen Gegebenheiten sind Schlüsselelemente eines modernen Ansatzes zur Behandlung von ALS.<br /> Viele Wirkstoffe und Methoden werden aktuell entwickelt.<sup>2, 3</sup> Relativ neu sind dabei Agenzien, die auf SOD1 oder C9ORF72 zielen, das Malariamedikament Pyrimethamin und der Einsatz von Stammzellen oder Antisense-Nukleotid-Therapien. Beim Airlie House ALS Clinical Trials Guidelines Workshop im März 2016 haben Experten die Ansätze für klinische ALS-Studien aktualisiert und neue Entwicklungen eingearbeitet, mit dem Ziel, die Studienergebnisse zu verbessern. Der finale Entwurf wurde im August präsentiert.<sup>4</sup></p> <h2>Myasthenia gravis: neue Therapien für neue Antikörper?</h2> <p>Prof. Nils-Erik Gilhus, Bergen, widmete seinen Vortrag der Therapie von Myasthenia gravis (MG) und dem Zusammenhang zwischen dem Nachweis unterschiedlicher Autoimmunantikörper und personalisierten Therapieentscheidungen: «Autoimmun­antikörper sind spezifische und sensitive Marker für die Diagnose. Die Einteilung von MG-Patienten in Subpopulationen ist besonders wichtig, da dies Konsequenzen für die Prognose und somit auch für die Therapieentscheidung hat», betonte Prof. Gilhus und fügte hinzu: «Einige Autoimmunantikörper sind bereits bekannt und es werden sicher noch mehr werden. Sie alle sind essenziell für die Einteilung in Subpopulationen und für die personalisierte Therapie von MG-Patienten.»<br /> MG-Patienten können basierend auf den nachgewiesenen Autoimmunantikörpern eingeteilt werden: AChR-Antikörper<sup>5</sup> kommen meist bei Patienten mit «Early- onset»- oder «Late-onset» MG sowie Thymomen vor. Darüber hinaus gibt es die Subpopulationen mit MuSK-Antikörpern<sup>6</sup> und LRP4-Antikörpern<sup>7, 8</sup>, Patienten ohne nachweisbare Antikörper und Patienten mit reiner okularer MG. «Auch Autoantikörper gegen die intrazellulären Proteine Ryanodinrezeptor und Titin wurden in MG-Patienten nachgewiesen. Sie waren vor allem mit schweren Formen von Thymomen und Late-onset-MG assoziiert und können daher möglicherweise als Hinweise auf den Bedarf an aggressiveren Therapieregimen dienen.»<br /> MG sollte laut Prof. Gilhus aktiv mit Immunsuppressiva behandelt werden. Bei Bedarf sollten infrage kommende Therapieoptionen so lange ausgeschöpft werden, bis auch der Patient mit dem Ergebnis zufrieden ist, denn die Erkrankung hätte generell eine gute Prognose. Die Behandlungspalette für MG-Patienten ist breit (Tab. 1) – die einzelnen Wirkstoffe greifen in unterschiedliche pathogenetische Phasen ein (an der Synapse, auf dem Level von B- und T-Zell-Funktionen, im Thymus).<br /> Und wie sieht die Zukunft bezüglich neuer MG-Therapien aus? «Die Liste an Immunsuppressiva, die bereits für andere Indikationen getestet wurden oder sich in der Pipeline befinden, ist lang – wir werden sie nicht alle testen können. Manche erscheinen aber für die Behandlung von Myasthenia gravis besser geeignet zu sein als andere – sich auf diese zu konzentrieren ist eine der Herausforderungen in der Zukunft.»</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1604_Weblinks_Seite18.jpg" alt="" width="839" height="477" /></p> <h2>Immunvermittelte Neuropathien: monoklonale Antikörper – was sonst?</h2> <p>Chronische immunvermittelte Neuropathien (chronische inflammatorische demyelinisierende Neuropathie [CIDP], multifokale motorische Neuropathie [MMN] und Neuropathie assoziiert mit einer IgM- oder IgG/A-monoklonalen Gammopathie) sind eine Gruppe von seltenen Erkrankungen, bei denen eine der Pathogenese zugrunde liegende Immunreaktion gegen das periphere Nervensystem vermutet wird.<br /> Verschiedene Therapien werden bereits effektiv gegen diese Neuropathien eingesetzt – Kortikosteroide, Plasmapherese und hoch dosierte intravenös verabreichte Immunglobuline (IVIg); allerdings sprechen nicht alle Patienten auf diese Therapien an bzw. tolerieren diese.<sup>9</sup> Laut Prof. Eduardo Nobile-Orazio, Mailand, liegt die Effektivität der drei Therapien bei vergleichbaren 60 % . Welche davon im Einzelfall eingesetzt wird, müsse jedoch immer individuell entschieden werden. Immunsuppressiva, die laut Richtlinien der European Federation of Neurological Societies (EFNS) und der Peripheral Nerve Society (PNS)<sup>10</sup> bei inadäquatem Ansprechen auf Standardtherapien (vor allem IVIg) als Add-on-Therapien eingesetzt werden können, zeigten in Beobachtungsstudien ein gutes Ansprechen der CIDP-Patienten. Randomisierte Kontrollstudie für drei der Substanzen konnten die Effektivität jedoch nicht bestätigen.<sup>11</sup><br /> Auf der Suche nach Alternativen werden nun monoklonale Antikörper getestet, die in Einzelfällen bereits erfolgreich eingesetzt wurden. Für Rituximab konnte die Effektivität bei Patienten mit Neuropathie assoziiert mit IgM-Gammopathie gezeigt werden.<sup>12</sup> Der Antikörper soll nun auch bei anderen Neuropathien untersucht werden. Eculizumab zeigte bei manchen MMN-Patienten geringe Effekte.<sup>13</sup> Laufende Studien untersuchen die Wirksamkeit von Fingolimod (FORCIDP, randomisierte kontrollierte Studie) und Alemtuzumab («open label trial») bei Behandlung von CIDP. Weitere Therapien, die bei einzelnen CIDP-Patienten Erfolge brachten, sind Micophenolat-Mofetil, Rituximab, Natalizumab, hämatopoetische Stammzelltransplantation und Cyclophosphamid.<sup>14, 15</sup> «Obwohl Therapien mit Immunglobulinen bei Neuropathien häufig einen positiven Effekt haben, sind weitere neue Therapien am Horizont sichtbar. Deren Effizienz muss allerdings erst in kontrollierten Studien dargelegt werden», fasste Prof. Nobile-Orazio die aktuelle Situation zusammen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Mitsumoto et al: Lancet 2014; 13: 1127-38 <br /><strong>2</strong> <a href="http://www.alsconsortuim.org" target="_blank">www.alsconsortuim.org</a> <br /><strong>3</strong> www.clinicaltrials.gov <br /><strong>4</strong> <a href="http://alsclinicaltrialsguidelines2016.ning.com/" target="_blank">alsclinicaltrialsguidelines2016.ning.com </a><br /><strong>5</strong> Leite MI et al: Brain 2008; 131: 1940-52 <br /><strong>6</strong> Hoch W et al: Nat Med 2001; 7: 365-8 <br /><strong>7</strong> Higuchi O et al: Ann Neurol 2011; 69: 418-22 <br /><strong>8</strong> Zhang B et al: Arch Neurol 2012; 69: 445-51 <br /><strong>9</strong> Cocito D et al: Eur J Neurol 2010; 17: 289-94 <br /><strong>10</strong> Van den Bergh PY et al: Eur J Neurol 2010; 17: 356-63 <br /><strong>11</strong> Mahdi-Rogers M et al: Cochrane Database Syst Rev 2013; (6):CD003280 <br /><strong>12</strong> Dalakas MC: Curr Treat Options Neurol 2010; 12: 71-83 <br /><strong>13</strong> Nobile-Orazio E und Gallia F: Drugs 2013; 73: 397-406 <br /><strong>14</strong> Curr Opin Neurol 2015; 28: 480-5 <br /><strong>15</strong> Vallat et al: Eur Neurol 2015; 73: 294-302</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...