Laserablation für Temporallappenepilepsien

Autoren:

Dr. med. Markus Oertel1

Prof. Dr.med. Lennart Stieglitz2

Prof. Dr.med. Niklaus Krayenbühl3

1 Klinik für Neurochirurgie

Universitätsspital Zürich

2 Klinisches Neurozentrum

Universitätsspital Zürich

3 Abteilung für Kinderneurochirurgie

Universitätskinderspital Zürich

Korrespondierender Autor:

Dr. med. Markus Oertel

E-Mail: markus.oertel@usz.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die interstitielle thermale Lasertherapie findet immer häufiger bei refraktären Epilepsieerkrankungen Anwendung. Dabei handelt es sich um eine neuartige minimal invasive Methode, mit der mittels Magnetresonanztomografie unter direkter Kontrolle von Temperatur und Ablation auch tief im Gehirn gelegene Areale behandelt werden können. Dieser Beitrag fasst den aktuellen Wissensstand zur Laserbehandlung von Temporallappenepilepsien zusammen und vergleicht diese Technik mit anderen epilepsiechirurgischen Optionen.

Keypoints

-

Mehr als ein Drittel aller Temporallappenepilepsieerkrankten sind mit medikamentöser Therapie allein nicht ausreichend behandelbar und möglicherweise geeignet für eine operative Behandlung.

-

Die epilepsiechirurgischen Ansätze umfassen dabei neben den resektiven auch verschiedene neuroablative Verfahren verbunden mit einem unterschiedlichen Ausmass an Wirksamkeit, Invasivität und Risiken.

-

Die interstitielle thermale Lasertherapie ist eine neuartige ablative Behandlungsoption für Temporallappenepilepsien sowohl bei Kindern wie auch Erwachsenen, bei der durch Einbringen eines dünnen Applikators und unter direkter magnetresonanzthermografischer Kontrolle eine gezielte intrazerebrale Zytoreduktion durchgeführt wird.

-

Laserablationen sind minimal invasiv, effektiver als die übrigen ablativen Verfahren und im Vergleich zu resektiven Eingriffen mit weniger Risiken und geringerer Belastung für die Patienten verbunden, führen aber seltener zu Anfallsfreiheit als diese.

Die operative Behandlung der therapierefraktären Temporallappenepilepsien (TLE) umfasst üblicherweise resektive mikrochirurgische Verfahren, die in den meisten Fällen zu völliger Anfallsfreiheit führen.1–12 Allerdings sind diese Eingriffe in Bezug auf den operativen Zugang mit einer nicht unerheblichen Invasivität verbunden.7,13,14

In den letzten Jahren hat sich die Laserablation, angloamerikanisch «laser interstitial thermal therapy» (LITT) genannt, als vielversprechende minimal invasive Alternative für die Behandlung der fokalen Epilepsien etabliert.1,4,11,14–22 Bei dieser werden Laser Applikatoren punktgenau im Gehirn platziert, mit denen mittels Magnetresonanztomografie (MRT) eine umschriebene thermische Zytoreduktion durchgeführt werden kann.

Dieser Beitrag führt die Leserschaft in die Thematik ein und vergleicht die Möglichkeiten der LITT mit alternativen chirurgischen Methoden zur Behandlung von TLE.

Temporallappenepilepsien

Die TLE, eingeteilt in mesiale und neokortikale Formen, sind die häufigsten Manifestationen fokaler Epilepsien und repräsentieren etwa ein Drittel aller Behandlungsresistenten Verläufe.1–3,5,8,11,14,22 Sie sind zudem diejenigen Epilepsieerkrankungen, die bei Erwachsenen am häufigsten einer operativen Therapie zugewiesen werden8,13 und bei denen epilepsiechirurgische Eingriffe einer medikamentösen Behandlung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von Anfallsfreiheit und Besserung der Lebensqualität überlegen sind.3,10,14,22 Die Hippocampussklerose ist pathologisch die häufigste zugrunde liegende Ursache von therapierefraktären Epilepsien.1,5,8,20

Interstitielle thermale Laser-Therapie

Die magnetresonanzgeführte LITT ist mittlerweile eine allgemein anerkannte und zugelassene Behandlungsmethode für viele verschiedene Indikationen.13,17,21,23

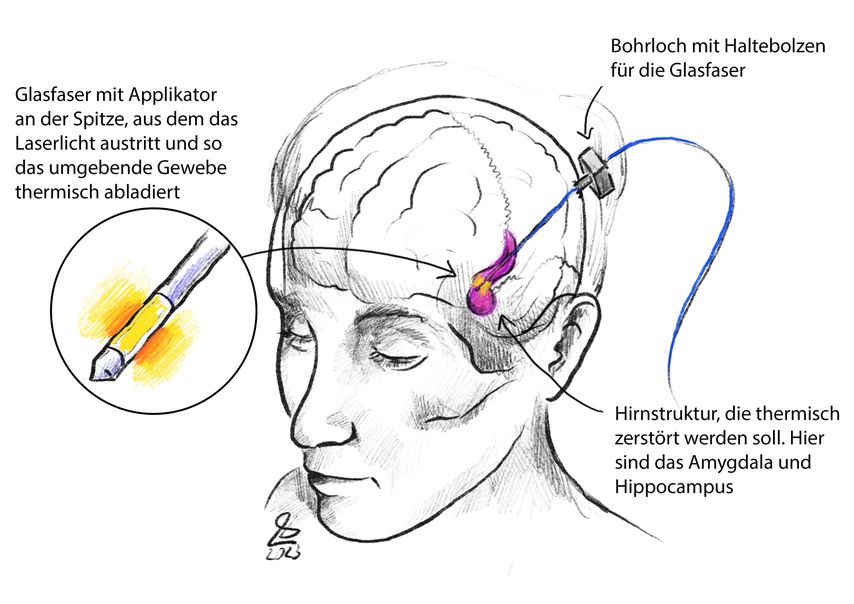

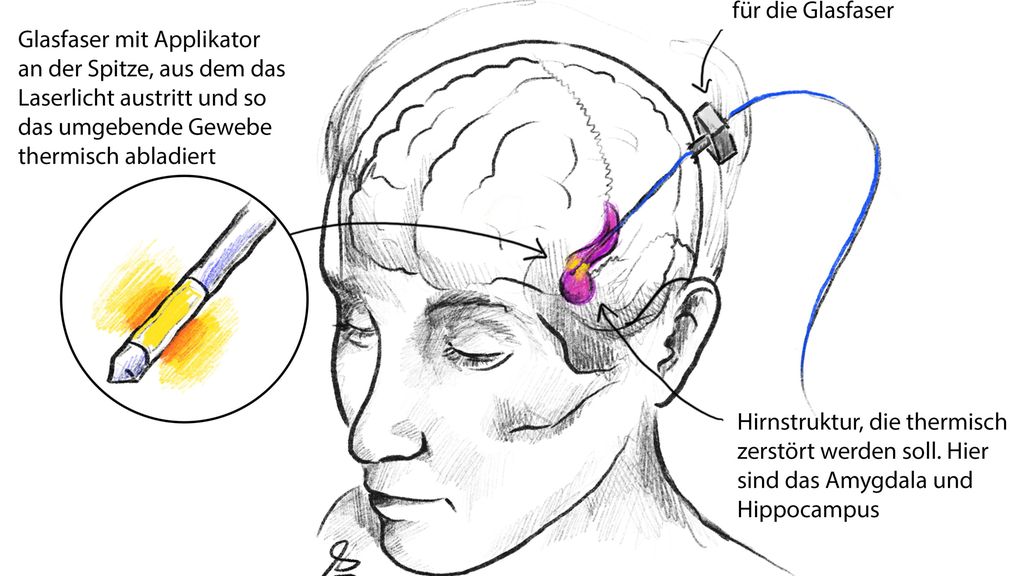

LITT-Systeme verwenden kühlbare Applikatoren, bei denen Energie infrarotlichtnaher Wellenlänge Verwendung findet. Zur Durchführung der LITT wird meist in Vollnarkose und ohne Haarrasur über eine minimale Stichinzision in der Kopfhaut und ein kleines Bohrloch im Schädel eine kaummehr als einen Millimeter durchmessende fiberoptische Lasersonde im Gehirn platziert. Dies kann mittels eines fest am Kopf angebrachten stereotaktischen Rahmens, mit einem Neuronavigationssystem oder unterstützt von einem Operationsroboter erfolgen.18,21,23

Anschliessend wird im Zielvolumen unter Verwendung der Magnetresonanzthermometrie die korrekte Lage der Applikatoren überprüft, die Hitzeentwicklung direkt überwacht, die Induktion einer Koagulationsnekrose in Echtzeit dargestellt und eine umschriebene thermische Ablation durchgeführt(Abb. 1).2,4,17–19,22

Abb. 1: Schematische Darstellung einer minimal invasiven interstitiellen thermalen Laser-Amygdalohippocampotomie links zur Behandlung von pharmakotherapieresistenten Temporallappenepilepsien

Die Patienten können üblicherweise nach einer kurzen Überwachungszeit schon am Folgetag der Operation das Hospital verlassen und bedürfen keiner speziellen Nachbehandlung.

Laserablation zur Behandlung von Temporallappenepilepsien

Indikationen für die LITT bei Patienten mit einschränkender und lokalisationsbezogener Epilepsie umfassen Therapieresistenz oder Intoleranz gegenüber mindestens zwei entsprechend geeigneten antikonvulsiven Medikamenten in ausreichender Dosierung sowie umschriebene epileptogene oder relevante Herde, die einer LITT zugänglich sind. Umgekehrt sprechen nicht einzugrenzende Foci oder kritische Pfade innerhalb eines epileptogenen Netzwerkes, die Unfähigkeit, sich aus medizinischen Gründen einem MRT zu unterziehen, und allgemeine operative Kontraindikationen gegen eine LITT.11

Wie nach resektiven Eingriffen (bei etwa 52% der Patienten Reduktion der Antiepileptika) kann auch in rund 37% aller LITT-Fälle die antikonvulsive Medikation reduziert oder sogar gestoppt werden und damit können mögliche pharmakologische Nebenwirkungen vermieden werden, wobei Patienten mit höherer Anfallshäufigkeit besonders zu profitieren scheinen.15 Der Effekt auf die TLE ist jedoch moderater und die Wahrscheinlichkeit einer Anfallsfreiheit, wie in Nachuntersuchungen von bis zu 6 Jahren gesehen wurde, geringer (etwa 58% aller Patienten mit TLE, bis zu 66% bei mesialen TLE)1,4,5,12,14,15,20 als nach einer Resektion (je nach Methode bis zu 80% für TLE insgesamt, bis zu 90% bei mesialen TLE)1,3,4,10,12 bei postoperativen Beobachtungszeiträumen von weit über 10 Jahren. Zudem scheint die Wirkung der LITT in einigen Fällen mit der Zeit nachzulassen.1,11,19

Ohne konventionelle Kraniotomie verkürzt sich nach einer LITT die Dauer der Hospitalisation und Rekonvaleszenz im Vergleich zu resektiven Verfahren (Austritt üblicherweise am ersten Tag nach LITT gegenüber beispielsweise 3–5 Tagen Krankenhausaufenthalt postoperativ nach Amygdalohippocampektomien).4

Laserablation und alternative epilepsiechirurgische Möglichkeiten

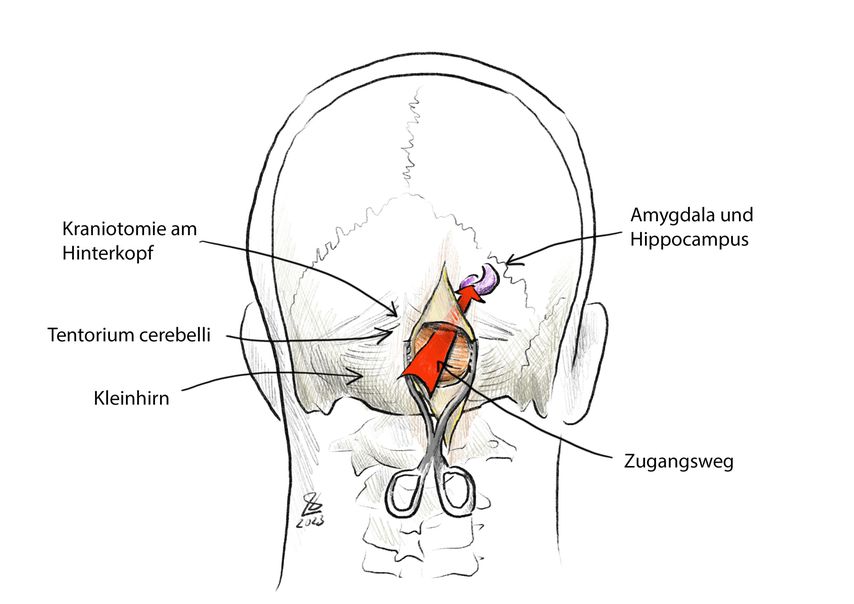

Die resektiven Verfahren sind bei TLE die Option der ersten Wahl. Für diese liegen die grösste Erfahrung und die umfänglichsten Studiendaten vor.3,10,24 Sie ermöglichen am zuverlässigsten und dauerhaftesten Anfallsfreiheit.1,7,11,22 Offene chirurgische Eingriffe haben allerdings auch inhärente Risiken wie Gesichtsfelddefizite, Gedächtnisverluste, Ischämien, Blutungen und Infektionen.1,6Immer selektivere, die vaskulären und nicht betroffenen neokortikalen Strukturen weitgehend schonende Techniken wie der transsylvische Zugang für anteriore selektive Amygdalohippokampektomien (SAH) ermöglichen in erfahrenen Händen mit einer Rate an Anfallsfreiheit pro Person und Jahr von 0,72 bei mesialen TLE hervorragende Operationsergebnisse mit geringer Morbidität.6,11,24,25 Zudem helfen neue operative Varianten wie die paramedianen suprazerebellären transtentoriellen SAH (Abb. 2) die möglichen Risiken zu minimieren und neurologische Defizite zu verhindern.25

Abb. 2: Schematische Darstellung einer mikrochirurgischen paramedianen suprazerebellären transtentoriellen selektiven Amygdalohippocampektomie rechts zur Behandlung von pharmakotherapieresistenten Temporallappenepilepsien

Allgemeine Komplikationsraten bei resektiven Behandlungen von mesialer TLE betragen 31,3% bei anterioren Temporallappenresektionen (ATR) sowie 18,2% bei SAH, während die Häufigkeit von schwerwiegenden Komplikationen von ATR und SAH bei 10,9% beziehungsweise 7,4% liegt. Im Vergleich dazu kommen Komplikationen insgesamt bei einer LITT in 14,1% und schwerwiegende Zwischenfälle in 3,8% vor.12Zudem scheint die LITT im Vergleich zu den resektiven Manövern neurokognitive Funktionen besser bewahren zu können.5,19

Neuroablative Behandlungsmethoden führen zu permanenten Läsionen, dienen insbesondere zur Behandlung mesialer TLE sowie umschriebener tief gelegener epileptogener Foci und reichen von MRT-basierten thermokoagulativen Techniken wie der LITT bis zu Verfahren ohne direkte MRT-Kontrolle wie Radiofrequenzablation (RFA) und stereotaktischer Radiochirurgie (SRC).7,9,14 Sie sind allesamt hinsichtlich der Anfallsreduktion weniger wirksam als die resektive Chirurgie.4,6,7 Eine Erklärung hierfür ist wahrscheinlich, dass das ursächlich zugrunde liegende Gewebe nicht ausreichend und dauerhaft abladiert wird, was zu einer Persistenz oder Reorganisation von epileptogenen Netzwerken und damit zu einem Wiederauftreten von Anfällen führen kann.5 Diese Verfahren können aber die zugangsbedingte Morbidität reduzieren, ermöglichen operative Behandlungen in manchen sonst nicht behandelbaren Fällen und machen Interventionen auch für Patienten attraktiv, die invasivere chirurgische Behandlungen ablehnen würden.9,22

Die RFA hat mit einer Rate an Anfallsfreiheit pro Person und Jahr von 0,38 für mesiale TLE von den ablativen Verfahren die niedrigste Erfolgsrate und ist zudem mit hohen Reoperationsraten bei jedoch grosser Variationsbreite der Ergebnisse (0–90%) verbunden.6,9 Sie erzeugt kleinere Ablationen und grössere Wärmeabfälle ohne die Möglichkeit, die Temperaturentwicklung über die Sondenspitze hinaus zu überwachen.12 Vorteile dieser Technik sind, dass sie wie die LITT unmittelbar nach einem Stereoelektroenzephalogramm in gleicher operativer Sitzung durchgeführt werden kann, ein risikoarmes Profil aufweist, es im Gegensatz zur SRC keine Strahlenbelastung oder Latenz bis zum Eintritt der Wirkung gibt und es üblicherweise keiner Kortikosteroidgabe bedarf.12 Die RFA ist in den meisten Fällen nicht als alleinige Behandlung für TLE ausreichend, kann aber zu einer vorübergehenden Reduktion der Anfallshäufigkeit führen und möglicherweise helfen, den Erfolg einer anschliessenden offenen Operation abzuschätzen.5,6

Die SRC ist mit einer Rate an Anfallsfreiheit pro Person und Jahr von 0,50 bei mesialen TLE wirksamer als die RFA, wenn auch weniger effektiv als die LITT.6,9 Zu den Vorteilen gehört, dass es sich meist um einen ambulanten Eingriff ohne Anästhesiebegleitung handelt und die SRC ebenso wie die RFA und die LITT für Patienten geeignet sein kann, die nicht in der Lage oder bereit sind, sich einem invasiveren Eingriff zu unterziehen. Nachteile wie ein verzögerter Wirkungseintritt mit möglicher vorübergehender Zunahme der Anfallshäufigkeit, das Risiko behandlungsbedingter Ödeme mit längerfristigem Steroidbedarf, postinterventionell schlechter abgrenzbare Läsionen, mögliche Radionekrosen und die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung mit potenziellen Spätfolgen müssen berücksichtigt werden. Zudem ist die Möglichkeit erneuter Behandlungen limitiert.2,6,12–14,16,22

Die LITT scheint bei mesialen TLE von allen ablativen Verfahren mit einer Rate an Anfallsfreiheit pro Person und Jahr von 0,59 das Auftreten von Anfällen am besten unterdrücken zu können.6,9 Es bedarf wie bei der RFA nur eines minimal invasiven Zugangs, allerdings auch üblicherweise einer Intubationsnarkose. Die LITT zeigt im Gegensatz zur SRC keinen verzögerten Behandlungseffekt, benötigt meist keine begleitende Steroidtherapie, die Datenlage ist besser als die bei RFA5,6 und sie ermöglicht mittels MRT eine Kontrolle von Temperaturentwicklung und Gewebezerstörung nahezu in Echtzeit. Die LITT erlaubt so eine direkte Darstellung der Ablation, führt unmittelbar zu umschriebenen Läsionen und minimiert das Risiko für eine unerwünschte Schädigung angrenzender nichtpathologischer oder nichtepileptogener Hirnstrukturen.2,4,11

Schlussfolgerungen

Resektive Eingriffe sind immer noch der Goldstandard in der epilepsiechirurgischen Behandlung von therapierefraktären TLE.3,4,10,11,13 Die LITT ist in geeigneten Fällen eine sinnvolle und komfortable minimal invasive Alternative, erreicht aber eine Reduktion der Anfälle oder gar völlige Anfallsfreiheit im Vergleich nicht so häufig und ihre Wirkung scheint in einigen Fällen mit der Zeit nachzulassen.1,11,19 Sie bietet sich aber insbesondere für Patienten an, die sonst einer chirurgischen Behandlung ablehnend gegenüberstehen, eine hohe begleitende Morbidität aufweisen oder ansonsten gar nicht operabel wären.

Die idealen LITT-Kandidaten bleiben letztlich noch zu definieren, der Stellenwert der LITT als Behandlungsmöglichkeit für TLE kann ohne Ergebnisse vergleichender grosser Langzeitstudien nicht abschliessend beurteilt werden und es lassen sich derzeit keine zuverlässigen allgemein gültigen praktischen Vorgehensweisen formulieren.15 So sollte die LITT sicherlich als Option in der Behandlung von TLE in Betracht gezogen werden, aber Behandlungskonzepte sollten je nach klinischer Konstellation und Patientenpräferenz individuell festgelegt und umgesetzt werden.

Literatur:

1 Brotis AG et al.: A meta-analysis on potential modifiers of LITT efficacy for mesial temporal lobe epilepsy: seizure-freedom seems to fade with time. Clin Neurol Neurosurg 2021; 205: 10664 2 Curry DJ et al.: MR-guided stereotactic laser ablation of epileptogenic foci in children. Epilepsy Behav 2012; 2: 408-14 3 Engel J Jr et al.: Early surgical therapy for drug-resistant temporal lobe epilepsy: a randomized trial. JAMA 2012; 307: 922-30 4 Kang JU et al.: Laser interstitial thermal therapy for medically intractable mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2016; 57: 325-34 5 Kohlhase K et al.: Comparison of minimally invasive and traditional surgical approaches for refractory mesial temporal lobe epilepsy: a systematic review and meta-analysis of outcomes. Epilepsia 2021; 62: 831-45 6 Marathe K et al.: Resective, ablative and radiosurgical interventions for drug resistant mesial temporal lobe epilepsy: a systematic review and meta-analysis of outcomes. Front Neurol 2021; 12: 777845 7 Oertel M et al.: Pharmakotherapieresistente Epilepsien. Epilepsiechirurgie: eine wichtige Option für betroffene Patienten. Épilepsies pharmaco-résistantes. Traitement chirurgicale de l’épilepsie: une option importante pour les Patients atteints. Info Neurol Psychiatr 2016; 14: 12-7 8 Téllez-Zenteno JF et al.: A review of the epidemiology of temporal lobe epilepsy. Epilepsy Res Treat 2012; 2012: 630853 9 Wang R et al.: A systematic review of minimally invasive procedures for mesial temporal lobe epilepsy: too minimal, too fast? Neurosurgery 2021; 89: 164-76 10 Wiebe S et al.: A randomized, controlled trial of surgery for temporal-lobe epilepsy. N Engl J Med 2001; 345: 311-8 11 Wu C et al.: The American society for stereotactic and functional neurosurgery position statement on laser interstitial thermal therapy for the treatment of drug-resistant epilepsy. Neurosurgery 2022; 90: 155-60 12 Youngerman BE et al.: Magnetic resonance imaging-guided laser interstitial thermal therapy for epilepsy: systematic review of technique, indications, and outcomes. Neurosurgery 2020; 86: E366-E382 13 Attiah MA et al.: Anterior temporal lobectomy compared with laser thermal hippocampectomy for mesial temporal epilepsy: a threshold analysis study. Epilepsy Res 2015; 115: 1-7 14 Grewal SS et al.: Magnetic resonance-guided laser interstitial thermal therapy versus stereotactic radiosurgery for medically intractable temporal lobe epilepsy: a systematic review and meta-analysis of seizure outcomes and complications. World Neurosurg 2019; 122: e32-e47 15 Athreya A et al.: Withdrawal of antiepileptic drugs after stereotactic laser amygdalohippocampotomy for mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsy Res 2021; 176: 106721 16 Barbaro NM et al.: Radiosurgery versus open surgery for mesial temporal lobe epilepsy: the randomized, controlled ROSE trial. Epilepsia 2018; 59: 1198-207 17 Bozinov O et al.: Laser interstitial thermal therapy in gliomas. Cancer Lett 2020; 474: 151-7 18 Gupta K et al.: Robot assisted MRI-guided LITT of the anterior, lateral, and medial temporal lobe for temporal lobe epilepsy. Front Neurol 2020; 11: 572334 19 Kanner AM et al.: Long-term seizure and psychiatric outcomes following laser ablation of mesial temporal structures. Epilepsia 2022; 63: 812-23 20 Kerezoudis P et al.: Surgical outcomes of laser interstitial thermal therapy for temporal lobe epilepsy: systematic review and meta-analysis. World Neurosurg 2020; 143: 527-36.e3 21 Oertel MF et al.: A stereotactic frame-based and drill guide-aided setting for laser interstitial thermal therapy. Acta Neurochir (Wien) 2021; 163: 3447-53 22 Seto ES et al.: Epilepsy surgery: monitoring and novel surgical techniques. Neurol Clin 2021; 39: 723-42 23 Oertel MF et al.: The history of stereotactic and functional neurosurgery in Zurich. Neurosurg Open 2022; 3: 1-6 24 Yaşargil MG et al.: The selective amygdalohippocampectomy for intractable temporal limbic seizures. J Neurosurg 2010; 112: 168-85 25 Serra C et al.: Safety of the paramedian supracerebellar-transtentorial approach for selective amygdalohippocampectomy. Neurosurg Focus 2020; 48: E4

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel

Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...