Komplikationen in der Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie

Autor:

Prof. Dr. med. Alex Alfieri1,2

1Klinik für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie

Kantonsspital Winterthur

2Faculty of Biomedical Sciences

Università della Svizzera Italiana (USI), Lugano

E-Mail: alex.alfieri@ksw.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Perioperative Komplikationen in der Neurochirurgie sind selten – sie treten bei weniger als 5% der Eingriffe auf. Gezielte Ansätze, die einen offenen Austausch fördern können, das Fehlerrisiko weiter reduzieren. Sie sind Gegenstand dieses Beitrags.

Bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. erkannte Hippokrates die Komplexität der Medizin und die Wichtigkeit, sich ihren Herausforderungen zu stellen. Diese Komplexität findet sich auch in der modernen Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie wieder, wo die Vielzahl an möglichen Komplikationen eine sorgfältige Analyse durch alle Beteiligten erfordert. Fachliteratur, soziale Medien, rechtliche Dokumente und die FMH Gutachten geben Einblick in die Risiken und Ereignisse, die mit chirurgischen Eingriffen verbunden sind. Jedoch ist die Berichterstattung über Komplikationen oft unzureichend, da selten jemand eigene Fehler öffentlich machen möchte.

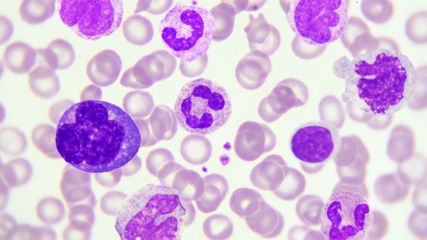

Schwerwiegende Komplikationen wie Nachblutungen, Hirnödeme oder Krampfanfälle erfordern intensive Überwachung und möglicherweise Reinterventionen. Sie können selbst bei unauffälligen präoperativen Befunden auftreten, was die Notwendigkeit einer umfassenden Anamnese betont. Gleichzeitig dürfen auch geringfügige Komplikationen wie Infektionen oder Wundheilungsstörungen nicht unterschätzt werden, da sie schwerwiegendere Probleme nach sich ziehen und Reoperationen notwendig machen können. Überraschenderweise weisen allgemeine präoperative Indizes wie der Charlson-Komorbiditätsindex oder die ASA-Klassifikation keinen signifikanten Zusammenhang mit dem Auftreten postoperativer Komplikationen auf, was die Entwicklung spezifischerer Bewertungssysteme für neurochirurgische Eingriffe nahelegt. Zusätzlich können Faktoren wie präoperative Medikation, insbesondere die Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern oder anderen Antikoagulanzien, das Risiko für Komplikationen wie Blutungen erhöhen.

Komplikationen in der Neurochirurgie: die Datenlage

In der Neurochirurgie treten gemäss Literatur in 95,1% der Fälle keine Komplikationen auf. Der Unterschied zwischen elektiven Eingriffen und Notoperationen ist bedeutend: Die Sterblichkeitsrate liegt bei geplanten Eingriffen bei 1%, bei Notfällen jedoch bei 29%, mit einem erhöhten Risiko durch Komplikationen in beiden Kategorien. Spezifische Risiken entstehen bereits bei der Patientenlagerung, wie der Befestigung in der Mayfield-Kopfklemme, die in bis zu 3% der Fälle zu Schädelfrakturen, epiduralen Hämatomen und Luftembolien führen kann. Die Kranioplastik, oft als einfacher Eingriff betrachtet, weist mit einer Mortalitätsrate von 2–7% und einer Komplikationsrate von 27,4% die höchsten Risiken auf. Zudem sind Drainagen in 90% der neuro- und wirbelsäulenchirurgischen Eingriffe überflüssig und können signifikante Komplikationen verursachen.

Die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Überwachung nach Kraniotomie bleibt eine offene Frage, die von der spezifischen Praxis der jeweiligen Klinik und dem neurochirurgischen Eingriff abhängt. Für Eingriffe mit geringerem Risiko, wie stereotaktische Biopsien, wird oft die Überwachung auf einer Intermediate Care Station (IMC) als ausreichend erachtet, während andere Institutionen eine intensivere Überwachung bevorzugen. Die Bedeutung einer umfassenden prä-, peri- und postoperativen Planung und Überwachung wird betont, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren. Fortschritte in chirurgischen Techniken und Überwachungsprozessen könnten in Zukunft die Notwendigkeit und Dauer intensivmedizinischer Überwachung reduzieren. Zudem spielen ökonomische Überlegungen eine Rolle bei der Wahl der Überwachungsebene, wobei eine flexible Handhabung die Bettenbelegung optimieren und Kosten senken könnte. Ein multidisziplinäres Team und ein individualisierter Ansatz sind entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie.

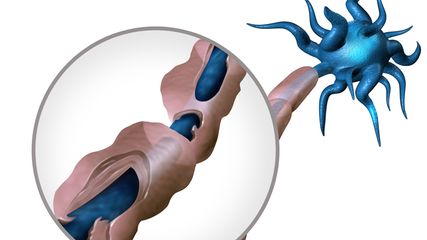

In der spinalen Chirurgie hat die Einführung technologischer Innovationen bei Spondylodesen (Wirbelsäulenversteifungen) zu signifikanten Verbesserungen in Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit geführt. Während die korrekte Platzierung von Schrauben bei der traditionellen «Freihand»-Methode in weniger als 65% der Fälle erreicht wurde, ermöglichen robotergestützte und navigierte Verfahren eine Präzision von über 97% bei der Schraubenplatzierung. Diese technologischen Fortschritte stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der spinalen Chirurgie dar, indem sie die Erfolgsquoten deutlich verbessern und das Risiko von Komplikationen minimieren.

In der unendlichen Weite des medizinischen Fortschritts, wo die Grenzen des Möglichen ständig neu definiert werden, bleibt die Bewältigung von Komplikationen ein zentrales Thema, das tief in der Essenz des Heilberufs verwurzelt ist. Inspiriert von der präzisen und fehlerintoleranten Welt der Luftfahrt, hat die Medizin begonnen, deren rigorose Methoden zu adaptieren, um die Sicherheit und Effizienz chirurgischer Eingriffe zu erhöhen. Diese Übernahme spiegelt sich in einem multidisziplinären, ganzheitlichen Ansatz wider, der von der sorgfältigen Planung und Verifizierung jedes Schrittes über interdisziplinäre Teamzusammenarbeit bis hin zur transparenten Kommunikation und einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung reicht. In diesem Prozess der ständigen Selbstreflexion und des Strebens nach Perfektion erkennen wir die inhärente Komplexität des Lebens und des menschlichen Körpers an. Wir begegnen dem Unvorhersehbaren mit Demut und dem Mut zur Veränderung, getragen von dem tiefen Wunsch, das Wohl unserer Patienten zu verbessern. So wird die Kunst der Medizin, in einem ständigen Dialog zwischen Wissenschaft und Menschlichkeit, zu einer endlosen Reise der Entdeckung, des Lernens und der Hoffnung.

Effektive Strategien umfassen folgende Aspekte

Gründliche Planung

Detaillierte Vorbereitung der Operation, einschliesslich der Überprüfung der Indikationsstellung, Auswahl des chirurgischen Teams und der Ausrüstung sowie der Absprache mit dem Patienten über perioperative Massnahmen.

Team-Briefing

Vorbesprechungen des gesamten Teams, um das operative Vorgehen abzustimmen und ein gemeinsames Verständnis zu fördern. Betrifft ärztliches und nichtärztliches Personal.

Sorgfältige Durchführung

Fachkompetente Umsetzung des Eingriffs durch das Operationsteam. Während der Operationsphase, ähnlich wie der Kapitän in der Luftfahrt das letzte Wort hat, ist es der Hauptoperateur, der die entscheidende Autorität innehat. In diesem kritischen Zeitraum führt und koordiniert der Hauptoperateur das chirurgische Team, trifft wesentliche Entscheidungen und hält somit das «Heft in der Hand». Diese klare Rollenzuweisung gewährleistet die notwendige Ordnung und Effizienz im Operationssaal.

Debriefing und Analyse

Interdisziplinäre und interprofessionelle Nachbesprechungen zur Identifizierung verbesserungswürdiger Aspekte, insbesondere bei aufgetretenen Komplikationen, in interdisziplinären Konferenzen (MMM).

Datenanalyse

Regelmässige Auswertung der Komplikationsdaten, gegliedert nach Operationsteams, Pathologien etc.

Innovationsbereitschaft

Bereitschaft, Veränderungen vorzunehmen, wenn Muster erkannt werden, die angepasst werden können.

Effektive Kommunikation, interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine Kultur flacher Hierarchien (ausserhalb der Operationsphase) sind wesentliche Elemente zur Förderung der Transparenz und zur Minimierung perioperativer Komplikationen. Diese Ansätze begünstigen einen offenen Austausch und tragen dazu bei, das Risiko von Fehlern zu reduzieren. Bei aufkommenden Problemen und Fehlern ist eine umfassende Transparenz essenziell, um eine positive Fehlerkultur zu etablieren, in der aus Fehlern gelernt und präventive Massnahmen entwickelt werden können, um zukünftige Vorfälle zu verhindern.

Literatur:

● Alfieri A et al.: Role of lumbar interspinous distraction on the neural elements. Neurosurg Rev 2012; 35: 477-84 ● Beuriat PA et al.: Headholders‘ - complications in neurosurgery: A review of the literature and recommendations for its use. Neurochirurgie 2016; 62: 289-94 ● Boissonneau S et al.: Postoperative complications in cranial and spine neurosurgery: a prospective observational study. J Neurosurg Sci 2023; 67: 157-67 ● Carbonaro R et al.: Craniotomy Burr Hole Covers: A Comparative Study of Biomechanical, Radiological, and Aesthetic Outcomes Using 3 Different Plug Materials. J Craniofac Surg 2023; 34: 1023-6 ● Farshad M et al.: Classification of perioperative complications in spine surgery. Spine J 2020; 20: 730-6 ● Lebude B et al.: Defining „complications“ in spine surgery: neurosurgery and orthopedic spine surgeons‘ survey. J Spinal Disord Tech 2010; 23: 493-500 ● Rock AK et al.: Safety Outcomes Following Spine and Cranial Neurosurgery: Evidence From the National Surgical Quality Improvement Program. J Neurosurg Anesthesiol 2018; 30(4): 328-36 ● Thomas A et al.: Intraoperative und späte Komplikationen nach spinaler Tumorresektion und dorsoventraler Rekonstruktion [Intraoperative and late complications after spinal tumour resection and dorsoventral reconstruction]. Orthopade 2020; 49: 157-68

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...