Gegenwart und Zukunft des MS-Managements – ein Update

Bericht:

Dr. med. Alexander Kretzschmar

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der in Amsterdam in einem Hybrid-Format abgehaltene ECTRIMS-Kongress 2022 war mit 9000 Besuchern nach dem Pandemie-bedingten Lockdown wieder die weltgrösste Multiple-Sklerose-Tagung. Das Programm war sehr praxisbetont mit breiter Thematik – vom Umweltfaktoren bis hin zur Pharmakotherapie – angelegt.

Am ECTRIMS 2022 wurde nicht nur das Konzept eines frühen Therapiebeginns mit hocheffektiven krankheitsmodifizierenden Therapien (DMT) diskutiert, sondern auch über Möglichkeiten einer Deeskalation bis hin zum Absetzen der DMT bei langfristig stabilen MS-Patient*innen. Prof. Emmanuelle Wauban, San Francisco, wies darauf hin, dass bislang keine konsentierte Definition von «Langzeitstabilität» existiert. Die Neurologin schlug folgende Kriterien vor: Therapiedauer mit einer möglichst hocheffektiven DMT ≥5 Jahre ohne neue Schübe, ohne neue MRT-Läsionen und mit stabilem EDSS. Diese Forderungen sind ohne das Zeitkriterium bereits als NEDA-3-Kriterien bekannt. Die NEDA-3-Kriterien unter DMT mit einer grösseren Patientenpopulation über längere Zeit zu erfüllen hat sich selbst in den Extensionen grosser Therapiestudien als schwierig erwiesen, so Wauban. Unter Ocrelizumab erreichten in der OPERA-1/II-Extension nach 5 Jahren 35,7% der Patient*innen die NEDA-3-Kriterien, unter Natalizumab 34% nach 7 Jahren – im Gegensatz zu 67% nach einer autologen Stammzelltransplantation (ASZT).1, 2

Während der Covid-19-Pandemie wurde die Frage nach Optionen für eine Umstellung bzw. Deeskalationsstrategie bei stabil eingestellten Patient*innen unter hocheffektiven DMT vermehrt diskutiert. Auslöser für den Wunsch nach einer Umstellung auf ein anderes hocheffektives DMT oder eine Deeskalation waren insbesondere die Angst vor Infektionen bzw. einer ungenügenden Impfantwort oder schwere unerwünschte Ereignisse, hohe JCV-Antikörper-Titer, fehlender Zugang zu einem Infusionsplatz sowie Probleme beim i.v. Zugang des Patienten oder der Patientin. Optionen für eine Deeskalation sind die Verlängerung der Dosierungsintervalle für Natalizumab und Anti-CD20-Antikörper, die Umstellung auf weniger effektive DMT oder eine Beendigung der DMT-Therapie.

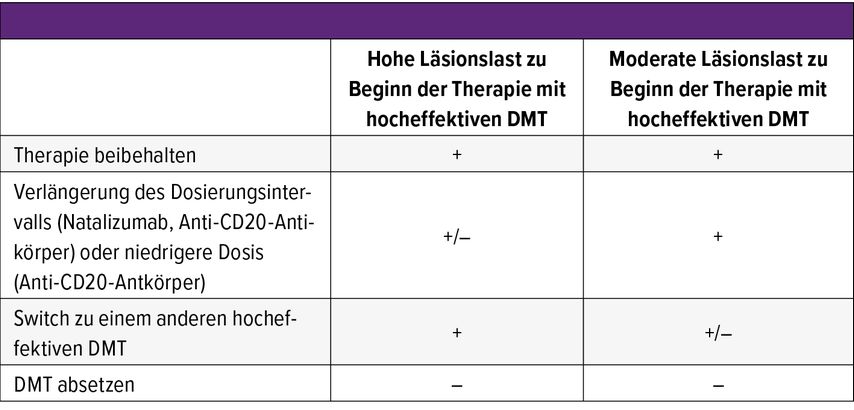

Zur Deeskalation von hocheffektiven DMT ist die Evidenz aus klinischen Studien relativ schmal, so Wauban. Foley et al. konnten jetzt für Natalizumab zeigen, dass bei > 1 Jahr stabil eingestellten Patient*innen die Verlängerung der Dosierungsintervalls von 4 auf 6 Wochen in der Mehrheit keine Nachteile für die Wirksamkeit und Sicherheit stabil eingestellter Patient*innen (≥ 12 Monate) brachte. Während der offenen 72-wöchigen randomisierten, kontrollierten klinischen Phase-IIIb-Studie (n = 499) waren die Schubrate (4 Wochen: 2,1%; 6 Wochen: 2,8%; p=0,64) und das Risiko für eine Behinderungsprogression (8% vs. 10%; p=0,40) sowie die Sicherheitsprofile in beiden Gruppen vergleichbar. Die Studie gibt aber keine Auskunft, ob die Verlängerung des Dosierungsintervalls Auswirkungen auf das Risiko für eine progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) hat.3 Auch bei Anti-CD20-Antikörpern weisen immer mehr Daten darauf hin, dass eine Veränderung der Dosierung – Ocrelizumab >4 Wochen bzw. längeres Intervall und niedrigere Dosis von Rituximab – möglich sein könnte, so Wauban. Die Neurologin hat auf der Basis der vorliegenden Daten Empfehlungen für Therapie- bzw. Deeskalationsstrategien für Patient*innen mit hoher bzw. moderater Läsionslast zu Beginn der Therapie mit hocheffektiven DMT erarbeitet (Tab. 1).4

Tab. 1: Therapie- bzw. Deeskalationsstrategien bei hoher bzw. moderater Läsionslast zu Beginn der Therapie mit hocheffektiven DMT4

MS-Therapie im höheren Lebensalter

Aufgrund der verbesserten Therapieoptionen steigt der Anteil von MS-Patient*innen, die mit ihrer Erkrankung ein fortgeschrittenes Alter erreichen. Metaanalysen bestätigen, dass in klinischen Studien die Wirksamkeit der DMT bei Patient*innen ≥40 Jahre geringer ist als in der jüngeren Altersgruppe. «Das Alter ist ein wichtiger Moderator der Wirksamkeit von DMT», bestätigte Prof. Eva Strijbis, Amsterdam. Das resultiert schon allein daraus, dass im höheren Lebensalter die entzündliche Krankheitsaktivität abnimmt. Angesichts der steigenden Komorbidität bei älteren Patient*innen und der mit Immunseneszenz einhergehenden Veränderungen steigt auch das Risiko für immunassoziierte Nebenwirkungen sowie für Infektionen. Dementsprechend verändert sich das Nutzen-Risiko-Verhältnis mit steigendem Alter, so Strijbis. Die vorliegenden Observationsstudien zum Outcome bei Patient*innen überwiegend unter Plattform-DMT zeigen, dass nach dem Absetzen ein erhöhtes Rezidivrisiko vor allem bei jüngeren Patient*innen, nach kürzlich durchgemachter aktiver Krankheitsphase sowie bei Patient*innen unter Therapie mit Natalizumab oder Fingolimod bestand.

Als hilfreich in dieser Situation bewertet die Neurologin ein Vorhersagemodell, wie es von einer Arbeitsgruppe aus Innsbruck und Wien erarbeitet und validiert wurde – den VIAADISC-Score zur Quantifizierung des Risikos einer Krankheitsreaktivierung nach Absetzen der DMT.5 Derzeit untersuchen drei RCT-Studien – STOP-I-SEP in Frankreich, NCT03653273, DOT-MS in den Niederlanden, NCT04260711, und DISCOMS in den USA, NCT03073603 – bei Patienten mit schubförmig-remittierender bzw. inaktiver sekundär progredienter Multipler Sklerose (RRMS bzw. SPMS) die Risiken des Absetzens von DMT. Eine erste Auswertung der DISCOMS-Studie bei 259 Patient*innen (im Mittel 63 Jahre, 83,4% Frauen; RRMS: 83,4%; EDSS: im Mittel 3,4) liegt jetzt vor. Primärer Endpunkt war jedes inflammatorische Krankheitszeichen (Schub oder MRT-Läsion). Hier konnte die Stopp-Gruppe gegenüber der Gruppe mit Fortsetzung der Therapie keine Nichtunterlegenheit erreichen (Stopp: 12,2%; Fortsetzung: 4,6%), ebenso wie bei der Anzahl der Schübe (2,29% vs. 0,78%) sowie neuer T2-Läsionen (10,69% vs. 3,91%).6

Weiterbehandeln, deeskalieren oder absetzen?

Strijbis hob hervor, dass eine Fortsetzung der Therapie für manche Patient*innen eine ernsthafte Belastung darstellt und eine Deeskalation mit den Betroffenen besprochen werden sollte. Die Neurologin sieht ein Absetzen von Plattform-DMT als Option bei älteren und schon länger stabil eingestellten Patient*innen. Zur Risikobewertung sollten Vorhersagemodelle wie der VIAADISC-Score herangezogen werden. Die DISCOMS-Daten zeigen immerhin, dass neue Schübe relativ selten sind und die neue MRT-Aktivität überwiegend subklinisch war, resümierte Strijbis.7

Die MS als multidimensionale Erkrankung

Einen Blick in die Zukunft des MS-Managements wagte Prof. Heinz Wiendl, Münster, in seinem Vortrag zu klinischen Highlights des ECTRIMS 2022. Er unterstrich zunächst die Bedeutung der Konzeptualisierung der MS als Krankheitskontinuum in allen Lebensphasen, das bereits vor einem radiologisch isolierten Syndrom (RIS) als «prodromale MS» beginnt und neben der entzündlichen Krankheitsaktivität durch eine unterlegte progrediente «silent progression» charakterisiert ist. Dieses Konzept erleichtert nicht nur das Verständnis der immunologischen Grundlagen der Krankheitsprogression, sondern auch die Entwicklung diagnostischer, prognostischer und therapeutischer Marker. Diese neuen Biomarker bzw. Biosignaturen werden das MS-Management in der Zukunft verändern, glaubt Wiendl. Eine Herausforderung hierbei sind insbesondere prognostische Marker sowie solche zum begleitenden Therapiemonitoring.

Die MS hat mehr als zwei Dimensionen – Schubereignis und neurologische Behinderung –, unterstrich der Neurologe. Dieser «neue» natürliche Verlauf war unter der Therapie mit den moderat wirksamen DMT nicht sichtbar, sondern wurde demaskiert durch die Studien mit den hocheffektiven DMT. Diese stille Progression wird auch als PIRA («progression independent of relapse activity«), «silent progression» oder «smouldering» MS bezeichnet.

Die Erfassung dieser «silent progression» in der Praxis ist schwierig, besonders in der Frühphase der MS. Hier hofft Wiendl auf neue Biomarker und/oder digitale Tools, um die zugrunde liegende Pathologie zu dechiffrieren und Risikopersonen zu identifizieren. Dabei wird es aber nach seiner Überzeugung nicht «den einen» Biomarker geben wie etwa die Neurofilament-Leichtketten (NfL). «Es wird wahrscheinlich Kombinationen von Markern geben. Die beiden vielversprechendsten Marker sind NfL und GFAP (‹glial fibrillary acidic protein›), die im peripheren Blut bestimmt werden können.» Ein bislang unterschätzter Kandidat ist die optische Kohärenztomografie (OCT).8

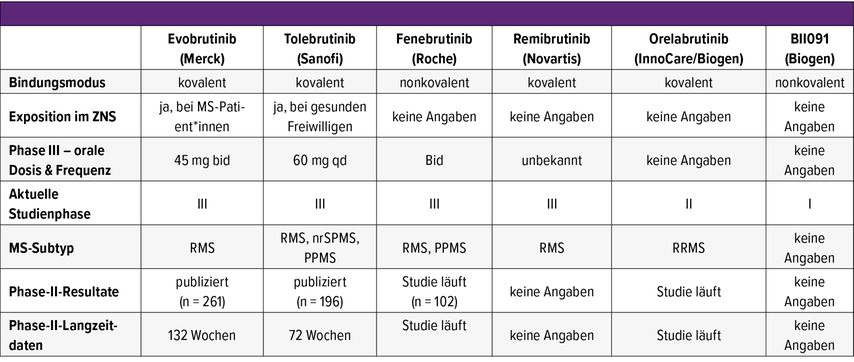

Eine neue Wirkstoffgruppe, die als ZNS-gängige Small Molecules die MS-Pathologie direkt beeinflussen könnten, sind die Inhibitoren der Bruton-Tyrosinkinase (BTK). Stand September 2022 werden gegenwärtig 6 BTK-Inhibitoren in klinischen Studien der Phase I–III untersucht (Tab. 2). Das Studienprogramm umfasst sowohl die schubförmigen Verlaufsformen (RMS, RRMS und SPMS mit Schüben) als auch die progredienten Verlaufsformen (PPMS und SPMS ohne aufgesetzte Schübe [nrSPMS]). Der ECTRIMS 2022 war hier laut Wiendl eher eher eine Durchgangsstation, weil die grossen Phase-III-Studien noch laufen bzw. gerade rekrutieren.8

Umwelt und Lebensstilfaktoren

Auch Umwelt und Lebensstilfaktoren waren ein wichtiges Thema am ECTRIMS. Prof. Birgit de Jong, Nijmegen, enttäuschte die Hoffnungen auf eine spezifische «MS-Diät». Dafür gibt es bislang keine Belege. Sie empfahl dagegen eine mediterrane Diät, weil sich damit zahlreiche metabolische Komorbiditäten positiv beeinflussen lassen.9 Zur Stressreduktion empfahl Prof. Christoph Heesen, Hamburg, auf ausreichenden Schlaf (>7 Stunden) zu achten.10

Eine grosse Longitudinalstudie von Bornevik et al. untersuchte die Stärke der Assoziation zwischen einer Epstein-Barr-Virus(EBV)-Infektion und dem Auftreten von MS. Bei 955 Angehörigen der US-Armee trat eine MS 32-mal häufiger bei Soldaten mit einer EBV-Infektion auf als bei solchen ohne EBV-Infektion, aber nicht bei CMV-(Zytomegalievirus)-Infektion. Die Studie konnte das Vorhandensein des Risikofaktors EBV-Infektion zeitlich klar vor der Diagnose einer MS bestimmen. Zusätzlich wurden Biomarker wie Neurofilamente bestimmt, welche einen aktiven Krankheitsprozess bei der MS dokumentieren. Nach Ansicht der Autoren konnte die Studie zudem aufzeigen, dass das gehäufte Auftreten von MS bei Personen mit einer neuen EBV-Infektion mathematisch nicht zufällig oder mit anderen Faktoren erklärbar war.11 Wiendl sieht in der Studie zwar keine grundsätzlich neue Information. Aber auch diese Ergebnisse sind für ihn kein endgültiger Beweis einer kausalen Beziehung. Immerhin erhöht die Studie die Stringenz für eine kausale Beziehung neuerlich, so Wiendl. Sie zeigt, dass eine Infektion mit EBV offenbar eine notwendige, aber an sich noch nicht ausreichende Bedingung für die Aktivierung einer MS ist.

Quelle:

38th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Amsterdam und virtuell, 26.–28. Oktober 2022

Literatur:

1 Gasperini C et al.: Neurology 2019; 92:180-92 2 Hauser SL et al.: Neurology 2020; 95: e1854-e1867 3 Foley et al.: Lancet Neurol 2022; 21(7): 608-19 4 Woban E: ECTRIMS 2022: Hot Topic 5 – escalating and de-escalating DMTs. 5 Bsteh G et al.: Eur J Neurol 2021;28(5): 1609-16 6 Corboy JR et al: CSMC 2022 7 Strijbis E: ECTRIMS 2022: Hot Topic 5 – Escalating and de-escalating DMTs 8 Wiendl H: ECTRIMS 2022 – Clinical Highlights and new therapy trials 9 De Jong B: ECTRIMS 2022: Hot Topic 7 – life-style interventions 10 Heesen C: ECTRIMS 2022: Hot Topic 7 – life.style interventions 11 Bjornevik K et al.: Science 2022; 375(6578): 296-301

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel

Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...